2013年温州市连续性高温特点及成因分析

2015-06-15王忠东杜友强

王忠东 曹 楚 杜友强

(温州市气象局,浙江 温州 325027)

2013年温州市连续性高温特点及成因分析

王忠东 曹 楚 杜友强

(温州市气象局,浙江 温州 325027)

利用人工观测整编资料、自动站观测资料、NCEP/NCAR2.5°×2.5°的一日4次全球再分析资料,统计分析了温州高温气候特征,并在此基础上特别分析了2013年温州高温天气过程。发现,温州高温主要出现在7、8月份,2003年以来高温日数出现了突增,高温主要出现在温州西北部的永嘉和西南部的文成地区。2013年7月下旬到8月中旬100 hPa南亚高压持续稳定的东部型分布为温州出现连续20 d的高温提供了有利于的大尺度环流背景。副热带高压稳定且强度强是高温形成的主要原因,台风外围下沉增温和西南或偏西气流影响时也会导致高温天气。当温州出现持续高温时500 hPa以下均为下沉气流;当受台风外围气流影响出现高温时,从高层到低层均为下沉气流且反映明显。当温州地区850 hPa为20 ℃区域覆盖时容易出现高温,而当处于24 ℃区域覆盖时高温进一步加剧。台风活动偏南也是2013年持续高温出现的原因之一。

高温;南亚高压;副高;下沉增温

0 引 言

高温是一种灾害性天气,对工农业生产、供水、电力、交通等各行各业及人民群众的日常生活均有明显影响,严重时甚至造成人、畜中暑死亡,其引发的灾难甚至不亚于海啸、台风等突发性灾害。特别是持续性高温,如果准备不足,应对不当,带来的危害更加严重,例如会对城市的供电、供水造成很大的压力,对于农业会引发大面积干旱,河水断流、水库干涸等问题。近年来,我国各地高温日数呈现增多趋势,极端最高气温上升,造成的干旱影响严重。高荣等对1956—2006年中国高温日数的变化趋势做了研究,发现纬度较低的华南地区,1970年代中期高温日数由减少变为增加趋势;而长江中下游地区高温日数则是在1980年代初开始增加;华北地区则是在1980年代末开始增加的:我国东部地区高温日数对全球变暖的响应随纬度增加而逐渐延迟[1]。为做好高温灾害的防御工作,降低高温灾害的影响,高温预报越来越受到全社会的普遍关注。因此,很多学者从大气环流形势、气候学以及统计学的角度对夏季高温天气进行了分析研究,认为持续性高温是在平流增温、绝热下沉增温、晴空辐射增温和城市热岛效应增温共同作用造成[2-10]。

温州地属亚热带海洋季风湿润性气候区,冬夏季风交替显著,温度适中,四季分明,雨量充沛,7月、8月平均气温28 ℃左右,冬无严寒,夏少酷暑。但近几十年来由于全球气候变化,温州夏季高温呈现出发生早,持续时间长,强度变强,影响范围加大等特点。例如:2003年、2007年以及2011年的持续高温天气,造成断电、供水紧张,局部出现干旱,严重影响了市民的正常工作和生活。2013年6月下旬到8月中旬温州出现了大范围持续性高温天气,每段高温天气间隔时间不长,在长时间持续高温影响下,导致城市供水、供电紧张,农业干旱严重。与往年高温出现不同在于2013年高温持续时间长,8月高温日数多,直到8月下旬末才结束。本文在分析1971—2012年温州高温气候特征的基础上,重点分析2013年持续性高温天气特点,并对其成因进行探讨,为以后高温预报预警工作提供参考。

1 资料来源及定义

1.1 资料来源

本文采用的资料包括两部分,一是1971—2013年NCEP/NCAR 2.5°×2.5°一日4次全球再分析资料,包含高度、温度、风场等变量;二是温州地区各观测站1971—2013年间6—9月逐日最高气温资料。考虑气温变化的连续性和区域性,选择温州市区、乐清、永嘉、文成、泰顺、瑞安、平阳、洞头等8个站资料进行分析,其中1971—2010年为人工观测整编资料,2011—2013年为浙江省自动气象探测信息业务系统资料。

1.2 定 义

根据中国气象局规定,日极端最高气温Tmax≥35 ℃的天气称为高温天气。温州市有8个基本气象站,结合夏季高温气象服务的需求,定义:全市至少3个县(市)日最高气温达35 ℃及以上为一个高温日;连续出现3个以上高温日定义为一次高温过程。两次过程之间若仅有1 天没达到标准,则合并为一个过程。

2 高温天气概况

2.1 温州高温天气气候特征

统计1971—2010年温州市高温情况可以发现,温州市高温主要出现在6—9月,以7月出现最多,占高温日数的57.3%,8月次之,占高温日数的31.3%,6月位于第3,占9.3%,9月最少,占2.1%(图1)。同时从高温日数统计还发现温州市高温日呈增多趋势,特别是2003年以来高温日数发生了突增。而比较40 a中高温日过程的持续时间,发现高温过程的持续时间在延长, 2003年之前高温过程持续时间最长为7 d,但2003年开始高温过程持续时间有了明显延长,2003年高温过程最长持续时间为12 d,2007年7月高温过程最长持续时间则达到了14 d,2013年7月下旬到8月上旬高温过程持续时间更是达到了21 d。从高温地域分布看,温州市高温主要出现在温州西南部文成县以及西北部的永嘉县,东部沿海地区相对较少,海岛县洞头迄今尚未出现过高温。

图1 温州市高温天数月分布图

2.2 2013年温州夏季高温特点

2013年6月下旬到8月下旬,温州出现了较为严重的高温灾害,高温日达到了43 d,仅次于2003年的44 d,但持续性高温则较2003年要长。按县(市)统计(洞头未出现高温,不予统计),高温日最多的为永嘉,出现了49个高温日,最少为乐清,高温日有5 d。2013年第1个高温日出现在6月23日,最迟出现在8月29日,其中6月高温日有6 d,7月有20 d,8月有18 d,是8月出现高温最多的1年。

2013年高温影响呈现出强度强,影响范围大,持续时间长的特点。2013年全市除海岛县洞头外,其余县(市)均出现了高温。其中8月8日全市高温达到最高,市区为39.4 ℃,永嘉达到了41.8 ℃(图2)。按照高温持续时间来看,2013年共出现了5次持续性高温过程,分别为6月24—26日、7月1—6日、7月9—12日、7月24—8月12日、8月18—20日,过程最长持续时间达到了20 d,最短为3 d。

图2 2013年温州市区、永嘉县以及文成县逐日高温演变图

3 2013年温州夏季高温成因分析

3.1 100 hPa南亚高压特征分析

南亚高压是夏季位于亚洲南部对流层上层和平流层低层(常以100 hPa高度为代表)的强大而稳定的大气活动中心,与夏季北半球大气环流和亚洲天气气候关系密切,对中国夏季旱涝影响很大,早在1964年陶诗言等就提出了南亚高压两类基本型及其与西太平洋副高在大陆上的进退关系,指出了南亚高压的变化与中国许多地区的天气变化有关[11]。常宏的研究发现,当南亚高压偏强且偏东时,沿200 hPa轴线的负涡度平流伴随着南亚高压的东伸而不断东移,下沉辐合运动加强,中低空西太平洋副高得以加强西伸,而当南亚高压脊线偏北时,西太平洋副高的强度明显减弱[12]。这里选用100 hPa位势高度场上1676 dagpm等值线东伸脊点的经度表示南亚高压的纬向位置。

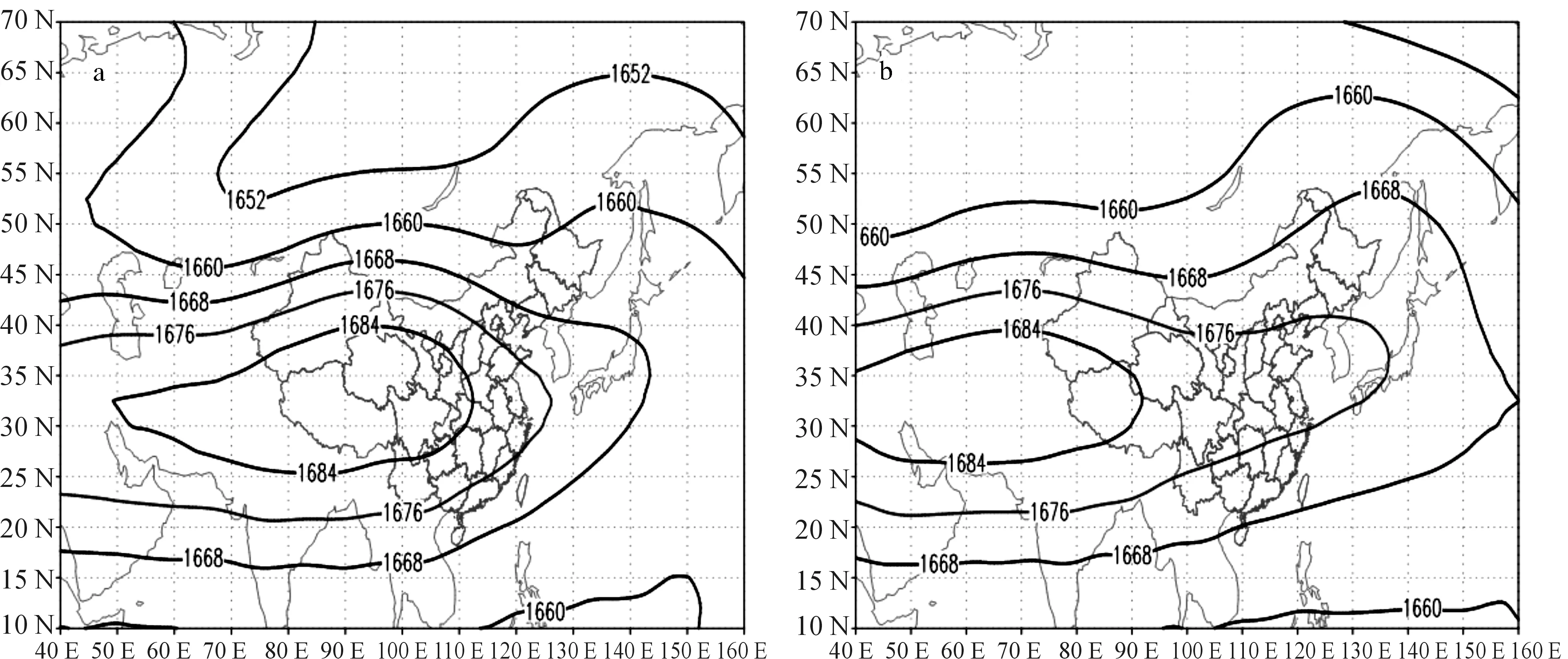

分析2013年高温期间100 hPa南亚高压演变情况。6月下旬,南亚高压呈带状分布,脊线位于32°N附近, 其东伸脊点最东位于135°E附近,在下旬中期对应一次西退过程,此段时间正好对应6月底高温过程的结束。7月1日开始调整为东部型,中心位于100°E,30°N附近,东伸脊点持续向东,到6日已经到达140°E附近(图3a),在此期间温州出现持续高温。7日开始南亚高压中心西退,逐渐调整为西部型,但其东伸脊点始终在130°E 以东。10日再次调整为东部型,中心位于100°E,30°N附近,温州从9日出现高温,12日高温过程结束。之后,南亚高压中心东西摆动,但始终呈带状分布,其东伸脊点西退,最西退到120°E附近,期间温州未出现高温。20日开始南亚高压东伸点再次向东推进,并在24日南亚高压再次调整为东部型,中心位于105°E,32°N附近,东伸脊点再次到达140°E(图3b)。之后南亚高压中心向东移,且稳定维持在105°E以东。8月10日,南亚高压中心北抬,达到35°N附近,且调整为带状型,但在其东侧仍有高压中心存在。22日,南亚高压开始西退,30日中心西退到60°E,30°N附近,温州高温结束。

从南亚高压演变分析可以发现,7月下旬到8月中旬南亚高压持续稳定的东部型分布为温州出现连续20 d的高温提供了有利于的大尺度环流背景。当南亚高压呈东部型分布,脊线位于30°N~32°N之间,且其东伸脊点位于130°E附近时,有利于温州出现高温,当形势稳定时则容易出现持续性高温。

图3 2013年7月1—6日(a)和7月24日—8月12日(b)100 hPa平均高度场(单位:dagpm)

3.2 500 hPa高度场特征

图4是6月20日—8月25日期间500 hPa上沿120°E所做的时间-纬度剖面图。从图4可以看到,6月27日588线位于28°N 以南地区(温州位于28°2′N,120°39′E),温州处于副高北侧边缘地区,受西南气流影响6月24—26日温州出现持续高温;6月28日开始,副高增强北抬,588线到达28°N 以北地区,温州处于副高控制下,7月1—6日温州出现持续高温;7月8—14日随着“苏力”台风影响,副高出现一次进退,但此次副高东退时间很短,仅在9日东退后10日再次加强,温州再次处于副高控制下,12日“苏力”台风靠近后,受“苏力”台风外围下沉气流影响,7月9—12日之间温州出现持续高温;之后,副高减弱东退,直到22日副高再次西进到28°N 以北地区,温州处于副高控制下,之后副高稳定加强, 7月24日—8月12日温州出现持续高温晴热天气。8月中旬,11号台风“尤特”影响广东省,副高再次东退,温州高温结束。8月18日,随着“潭美”台风北上,温州处于“潭美”外围环流中,8月18—20日温州再次出现持续高温。

图4 2013年6月20日—8月25日500 hPa沿120°E高度(单位:hgpm)时间-纬度剖面图

3.3 垂直速度场特征分析

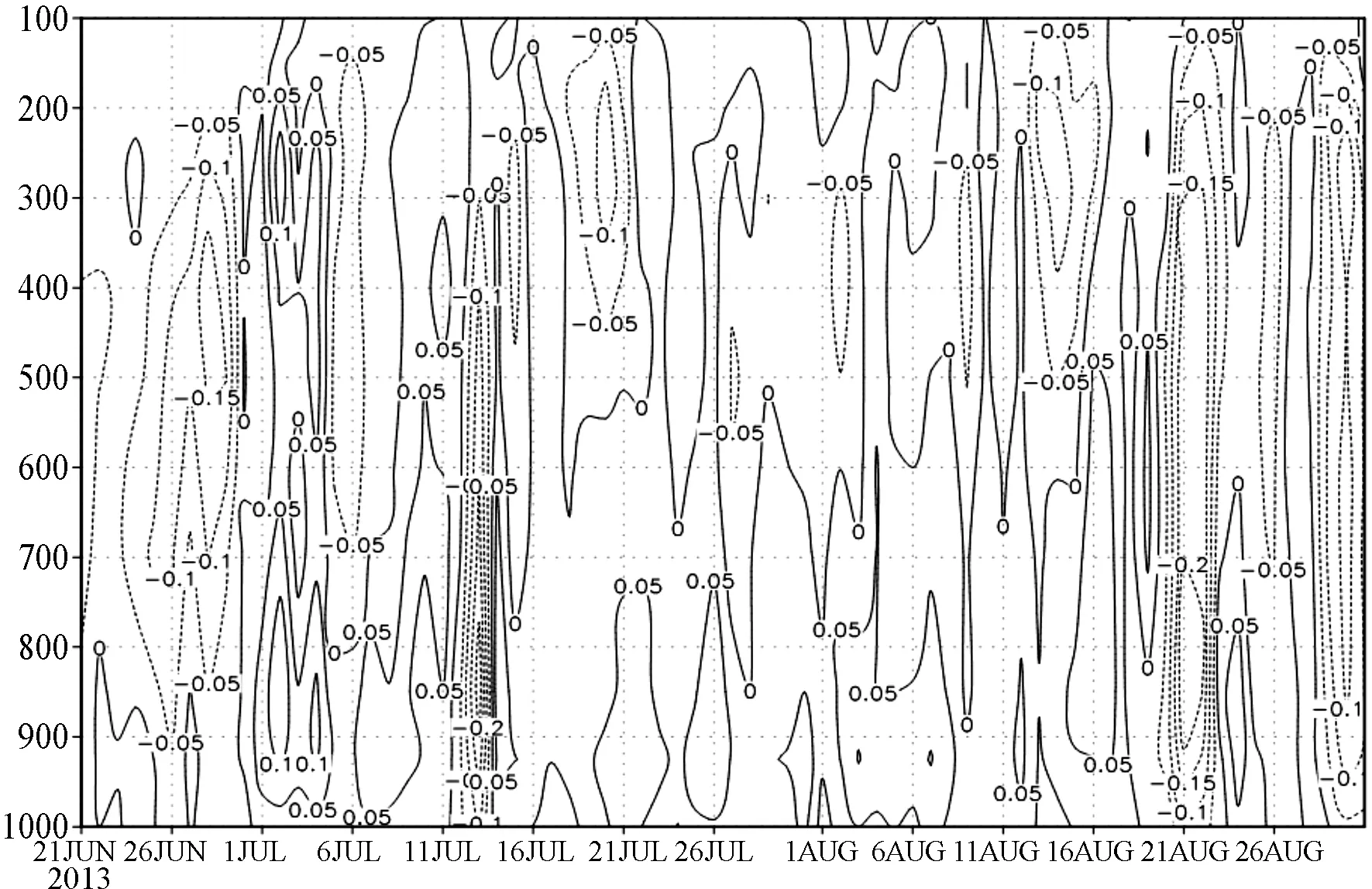

图5是6月20日—8月30日期间垂直速度沿120°E,28°N所作的时间-高度剖面图。从图5可以看到, 6月28日温州处于副高控制下时,从高层到低层为一致的下沉气流,下沉气流中心值达到0.1×10-2Pa·s-1,这就有利于高温天气的行成,7月1—6日温州出现持续高温,高温出现时间较下沉气流出现延迟3 d;7月7日,中高层转为上升气流,800 hPa 以下仍为下沉气流,但此种形势只维持1 d,从7月8日开始再次从高层到低层为下沉气流,在“苏力”台风靠近时,下沉气流明显,且在高层出现了0.05 ×10-2Pa·s-1的下沉速度中心,7月9—7月12日之间温州出现持续高温;之后,由于“苏力”影响,下沉气流减弱,但从22日开始,500 hPa以下维持下沉气流, 7月24—8月12日温州出现持续高温晴热天气。

图5 2013年6月20日—8月30日沿120°E,28°N垂直速度(单位:10-2 Pa·s-1)时间-高度剖面图

所以从500 hPa高度场和垂直速度剖面图分析认为6月24—26日高温主要由西南或偏西气流造成;7月1—6日和7月24—8月12日持续高温由副高控制引起; 8月18—20日高温过程由台风外围下沉增温引起。7月9—12日持续高温则由副高和台风外围下沉增温共同造成。副高是2013年高温形成的主要原因,台风外围下沉增温和西南气流影响时也会导致高温出现。同时发现,当温州出现持续高温时500 hPa以下均为下沉气流,当受台风外围气流影响出现高温时,从高层到低层均为下沉气流且反映明显。

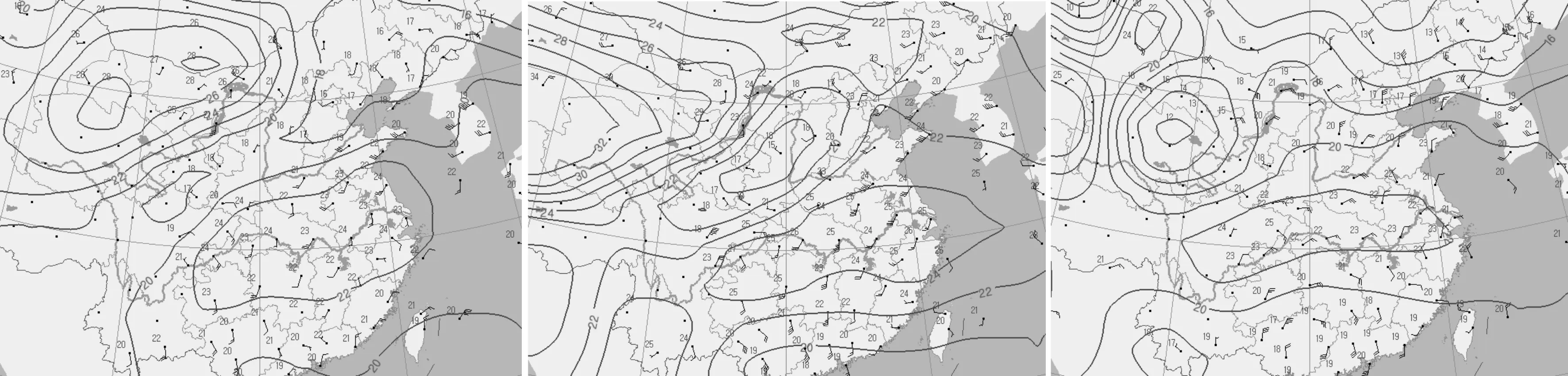

3.4 850 hPa温度场特征

850 hPa温度场对日常温度预报具有非常重要的作用,这里对2013年高温期间850 hPa温度场进行分析。从6月24日出现首个高温日开始,温州处于20 ℃的区域内,而且处于比较稳定的带状分布。图6a、6b和6c分别是7月11日20时、8月7日20时和18日20时850 hPa温度场,从实况观测知道7月12日和8月19日均出现了高温天气,8月8日更是出现了2013年温州地区日最高温度,从图6可以看到7月11日、8月18日温州处在20℃区域内, 8月7日850 hPa温度甚至达到了24 ℃,并在温州的上风方向有温度更高的区域存在。所以可以认为当温州地区850 hPa为20 ℃区域覆盖时容易出现高温,而当处于24 ℃区域覆盖时高温进一步加剧。

图6 2013年7月11日20时(a)、8月7日20时(b)和18日20时(c)850 hPa温度场

3.5 台风活动偏南

夏季,当有台风北上或在福建中部及以北登陆,往往会导致副高断裂或东退,或者登陆台风带来降水,使温州的高温天气暂告一段落。2013年,7月13日 “苏力”台风在福建连江县黄岐半岛登陆到8月22日“潭美”台风在福建福清市登陆,在此期间共有4个台风生成,但这个4个台风活动范围偏南或强度偏弱,对副高影响较弱,对温州也无降水影响,对温州高温缓解有限。所以7月中旬到8月中旬,台风活动偏南,台风强度偏弱也是温州夏季高温频繁发生的原因之一。

4 结 语

1)温州高温主要出现在7月、8月,呈现出西北、西南高温多,沿海地区少的特点。2013年高温日数多,且是8月出现高温最多的1年。

2)2013年7月下旬到8月中旬南亚高压持续稳定的东部型分布为温州出现连续20 d的高温提供了有利的大尺度环流背景。当南亚高压呈东部型分布,脊线位于30°N~32°N之间,且其东伸脊点位于130°E附近时,有利于温州出现高温,当形势稳定时则容易出现持续性高温。

3)副高是2013年高温形成的主要原因,台风外围下沉增温和西南气流影响时也会导致高温出现。当温州出现持续高温时500 hPa以下均为下沉气流;当受台风外围气流影响出现高温时,从高层到低层均为下沉气流且反映明显。当温州地区850 hPa为20 ℃区域覆盖时容易出现高温,而当处于24 ℃区域覆盖时高温进一步加剧。

4)台风活动偏南也是导致2013年高温日数多、持续时间长的原因。

[1] 高荣,王凌,高歌.1956—2006年中国高温日数的变化趋势[J].气候变化研究进展,2008,4(003):177-181.

[2] 张尚印,张海东,徐祥德,等.我国东部三市夏季高温气候特征及原因分析[J].高原气象,2005,24(5):829-835.

[2] 周曾奎.南京地区50a冬夏气温特征分析和演变趋势[J].气象科学,2000,20(3):309-316.

[3] 牛若芸,郭文华.1997年夏季我国高温天气特征分析[J].气象,1998,24(8),44-49.

[4] 徐金芳,邓振镛,陈敏.中国高温热浪危害特征的研究综述[J].干旱气象,2009,27(2),163-167.

[5] 林建,毕宝贵,何金海.2003年7月西太平洋副热带高压变异及中国南方高温形成机理研究[J].大气科学,2005,29(4),594-599.

[6] 赵金彪,张健挺,陈丽娜.北半球大气环流异常与广西夏季高温天气[J].气象科技,2006,35(2):41-45.

[7] 王有恒,谭丹,赵红岩.近50a来甘肃省极端高温事件变化特征[J].干旱气象,2012,30(3):410-414.

[8] 刘世祥,王锡稳,刘抗,等.2010年7月下旬甘肃省持续高温天气成因[J].干旱气象,2013,31(1):131-137.

[9] 王忠东,曹楚,李怀川,等.2007年7月温州高温天气过程分析[J].浙江气象,2009,30(1),10-14.

[10] 曹楚,王忠东.温州地区夏季高温气候特征与成因[J].气象与环境学报,2013,29(1):74-79.

[11] 张玲,智协飞.南亚高压和西太副高位置与中国盛夏降水异常[J].气象科学,2010,30(4):438-444.

[12] 陶诗言,朱福康.夏季亚洲南部100毫巴流型的变化及其西太平洋副热带高压进退的关系[J].气象学报,1964,34(4):385-396.

[13] 常宏.对夏季南亚高压、西太平洋副高、东北太平洋高压相互关系的研究[D].南京:南京信息工程大学,2007:1-94.

2014-12-25