土地利用结构变化及影响因素分析

——以山东省潍坊市为例

2015-06-12吴宗杰董会忠

吴宗杰,董会忠,王 格

(山东理工大学商学院,山东淄博255012)

土地利用结构变化及影响因素分析

——以山东省潍坊市为例

吴宗杰,董会忠,王 格

(山东理工大学商学院,山东淄博255012)

区域土地利用结构变化与区域人口、环境及社会经济发展密切相关,研究土地利用结构变化规律是研究区域土地优化配置的重要内容,对区域土地合理利用具有重要意义。运用Shannon的信息熵理论,选取潍坊市2005~2011年土地开发与利用数据,对潍坊市土地利用结构进行定量分析,得到其土地利用的信息熵、均衡度及优势度,从而分析潍坊市土地利用结构变化,以改进潍坊市统筹区域发展并合理制定土地政策。

潍坊市;土地利用结构;信息熵

土地资源已经越来越成为稀缺资源,土地资源的有效利用已是各国制定相关政策必须考虑的重要因素。近年来,学术界对土地结构的变化问题做了大量卓有成效的研究,成为经济地理学研究的前沿和热点,研究内容主要涵盖了区域土地利用结构的时空变化及其影响因素,区域土地结构合理度评价与研究,区域土地变化的环境影响等,为解释区域土地利用结构变化规律和合理调整区域土地利用结构等提供了科学依据。[1][2][3][4]

土地利用结构的变化具有复杂系统的演化特征,受到社会、经济、文化、技术和自然环境等方面的影响。[5]从时空变化特征来分析,既有演替的过程、阶段和规律,又有不同的格局和组合关系,是一个典型的耗散结构系统。美国贝尔电讯实验所的工程师Shannon 创立的信息熵理论逐渐成为研究耗散结构的有效工具。在对土地利用结构演化分析方面,土地结构系统的稳定性主要看信息熵的大小,信息量多,土地结构信息熵就越低,意味着该系统越有序,结构性越强;信息量越少, 土地结构信息熵就越高,意味着该系统越无序,结构性越差。土地利用结构的信息熵是随着土地利用方式的改变而变化的,土地利用系统的有序程度也随着改变,信息熵可以表征土地利用方式的改变及其系统的有序性。[6]基于Shannon 创立的信息熵理论,选择潍坊市作为研究对象,研究该区域土地利用结构信息熵的变化规律,并进一步分析潍坊市不同地区土地利用结构特点,改进潍坊市土地开发和利用决策和措施。

一、潍坊市概况

潍坊市是黄河三角洲高效生态经济区和半岛蓝色经济区的核心城市,潍坊市土地的有效利用是推动山东省“蓝黄战略”实施的重要内容。潍坊市属于鲁中地区,处于东经114°36′~122°43′,北纬34°25′~38°23′之间,东部与烟台、青岛接壤,西部连接淄博市和东营市,南部则是泰沂山脉,北靠渤海莱州湾。总面积约1.6万平方公里,现辖潍城、奎文、寒亭、坊子、昌邑、高密、寿光、昌乐、青州、临朐、诸城、安丘等12个区县市,另有高新技术产业开发区、滨海经济技术开发区、综合保税区、峡山生态经济发展区。

在国家大力推进新型工业化和城镇化的进程中,潍坊市城镇人口数量逐年增加,经济总量呈不断上升趋势,对各种资源的需求不断加大,尤其是对土地资源的需求。从潍坊市目前发展阶段的特征和城市功能定位来看,实现社会发展的各项目标和经济的平稳增长仍需要土地资源的大量投入,对耕地的占用量将居高不下,农业产业结构调整和自然灾害也将造成部分耕地损失,增加了土地的紧缺程度。而潍坊市土地开发程度较高,后备资源较少,可供开发为农用地的土地资源特别是开发为耕地的土地资源已经很少,耕地和基本农田保护的压力越来越大。

二、潍坊市土地利用结构变化的量化分析

(一)数据来源

潍坊市土地利用结构的数据来源于潍坊市土地利用变更调查资料,土地利用数据的分类系统采用现行的《土地利用现状分类》体系,最终将潍坊市土地资源分为农用地、园林、牧草地、居民点及工矿用地、交通用地、水利设施用地、未利用土地及其他类型等8种。

(二)研究方法

本研究是运用信息熵来表征土地利用结构的变化特征的。假定某一区域土地总面积为A,各类土地根据其职能划分为n类,每一种土地类型的面积分别为Ai(i=1,2,…n)。

1.土地利用结构信息熵(H)

参考信息论中的Shannon Weaner指数,土地利用结构的信息熵(H)可以定义为:

(1)

其中,Pi——各土地利用类型占该区域土地总面积的比例(Pi=Ai/A)。

信息熵H是系统复杂性和均衡性的测量指标,本文用来描述土地利用结构的多样性,多样性指数是描述某一地区土地结构复杂程度的指标。 当该地区土地未被开发利用时,其土地结构多样性指数假定为0 ,即Hmin=0;当该地区土地开发利用达到成熟状态,即各类土地面积已趋于稳定、均匀,即A1=A2=…=An=A/n,满足信息熵值最大化条件时,土地利用结构多样性指数最大,即Hmax=lnn。

根据最大熵值和最小熵值原理,土地利用过程中划分的职能类型越多,各类土地的面积相差越小,则土地利用结构信息熵就越大。

2.土地利用结构的均衡度(E)与优势度(I)

信息熵是某一地区土地利用复杂程度的具体表征,而土地类型之间面积大小的差异以及各职能类型的结构格局则用土地利用的均衡度和优势度来表征。[7]运用信息熵公式,可以计算土地利用的均衡度,如式2所示:

(2)

土地利用均衡度E值的取值介于0~1之间,E值越大,反映该地区土地利用结构的均质性越强。由均衡度计算出来的土地利用结构均质性与信息熵相比,其直观性和可比性都有所增强。

土地的优势度则是表征某一区域中一种或几种土地利用类型支配该区域土地利用结构程度的变量,I与均衡度的意义相反,用公式表示:

I=1-E

(3)

(三)土地结构利用均衡性的时间序列分析

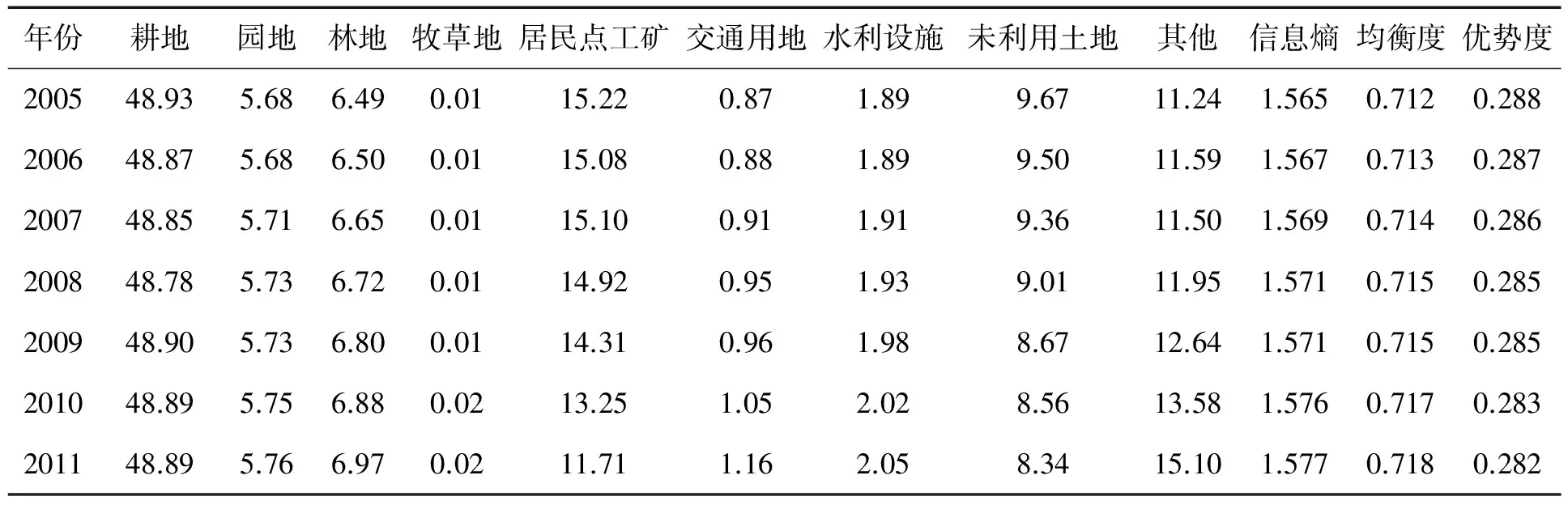

将相关数据代入土地结构利用信息熵、均衡度和优势度的计算公式,可以计算出潍坊市2005~2011年土地利用结构信息熵、均衡度和优势度的变化情况,计算结果见表1。

对2005~2011年潍坊市土地利用结构信息熵、均衡度及优势度的变化分析得出, 潍坊市土地利用结构信息熵从2005年的1.565增加到2011年的1.577,均衡度从2005年的0.712增长到2011年的0.718,优势度从2005年的0.228 减少到2011年的0.282。从以上三个评判指标的增减,土地结构逐渐趋于均衡,各类土地的优势度也呈减小趋势,从时间序列来分析说明潍坊市土地利用结构渐趋合理。

表1 潍坊市2005~2011年土地利用结构及信息熵、均衡度和优势度

(四)土地利用结构的空间序列分析

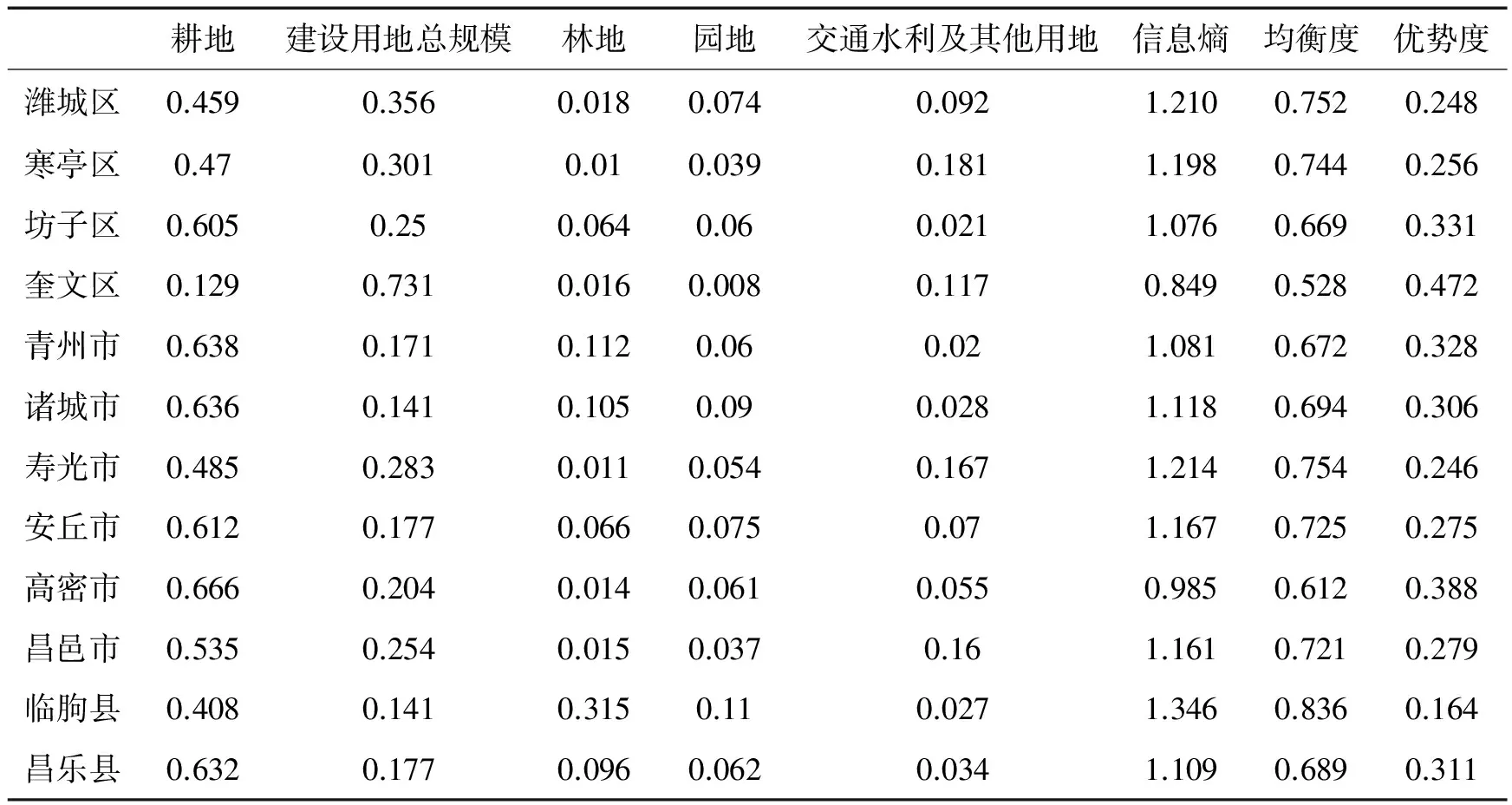

选择潍坊市12个区县2010年的相关数据,对各个区县土地利用结构的信息熵、均衡度和优势度进行测算,如表2所示,结果显示:潍城区、寒亭区、寿光市、临朐县的信息熵较大,均超过1.2,奎文区和高密市的信息熵小于1,说明潍坊市各区县的土地利用结构不均衡,其中,奎文区土地结构的优势度达到0.472,这是因为奎文区是潍坊市的政治、经济和文化中心,建设用地占了总土地面积的0.731,耕地面积仅为0.129。全市土地利用结构的信息熵的空间差异比较显著,均衡度空间特征与信息熵基本一致,而土地利用结构的优势度则与信息熵和均衡度呈相反变化。

由于自然和历史原因,潍坊市土地利用结构呈现不均衡特征。从行政区划来看,由于县(市、区)的自然地理分布、区位条件以及经济社会发展水平不同,土地利用结构存在较大差异。以胶济铁路为南北分界线,土地利用结构呈现明显差异:潍坊市中部是城镇和农用地的主要分布区,地理特征主要是平原,是粮食主产区;北部是滨海地区,土地结构主要是盐田,占了北部滨海地区居民点及工矿用地总面积的62.40%;南部的地理特征是低山丘陵区,森林覆盖率高,主要发展林果业,该区域是潍坊市的自然风景区。

表2 2010年潍坊市各区县土地利用结构信息熵、均衡度和优势度

三、潍坊市土地利用结构变化影响因素分析

区域土地利用结构的变化不仅受政策、法规等外部环境的硬约束,而且还受人口增长、经济发展、产业结构变动等因素的软约束。因此,影响土地利用结构变化的因素较为复杂,且各因素之间也存在一定相关关系。本文运用SPSS软件综合处理分析这些因素的相关关系,对潍坊市土地利用结构变化的影响情况,选取国内生产总值、产业结构及人口结构对土地利用结构演化的影响。

选择潍坊市2005~2011年国民生产总值及三次产业与土地利用结构的信息熵进行相关性分析,结果表明,在显著性水平为0.01时,说明潍坊市国民生产总值和三次产业的产值与土地利用结构信息熵呈现出高度相关性,特别是第二产业和第三产业,其与信息熵的相关性高于第一产业,说明第二、三产业的迅速发展,使得潍坊市建设用地的规模和需求量不断增长,对信息熵的增大起到正向促进作用,提高了土地利用系统的无序性,土地利用结构向均衡性转变。

从人口结构看,农村人口向城市流动,农业人口的减少和非农人口的增加是当前人口变化的主要趋势,两种人口类型的变化对区域土地利用结构产生显著影响。通过对潍坊市人口结构的变动及信息熵的变动分析,土地利用结构信息熵与人口总数的相关性系数为0.985,呈正相关关系,与农业人口数量的相关性系数为0.967,呈正相关;与非农业人口的相关性系数为0.963,呈负相关。说明潍坊市土地利用结构信息熵的增加与人口数量和人口结构具有高度相关性。

四、结论

对潍坊市土地利用结构特征进行分析,结果显示:在研究期内潍坊市土地利用结构信息熵和均衡度逐年增大,而优势度则相应呈减少趋势。从土地类型看,潍坊市耕地面积变化不大,主要原因是我国在耕地管理方面实行最严格的耕地保护制度。潍坊市居民点和工矿用地也呈逐年减少态势,其原因,一方面是城市化导致农村人口向城市或中心镇集聚,在土地利用上表现为城镇用地规模的持续增加,农村居民点用地变化较稳定;另一方面,近几年土地整理力度加大,对农村居民点的整理导致面积有所下降。从空间角度看,由于潍坊市各区县发展水平不均衡以及自然因素影响,各区县土地利用结构的均质性存在很大差异。分析潍坊市土地利用结构演化的主要因素,可以看出:潍坊市国民生产总值、产业结构及人口结构都与土地利用结构的信息熵有很强的相关性,经济发展水平、产业结构变化及人口结构的优化都会对土地利用结构产生影响。

[1]潭永忠,吴次芳. 区域土地利用结构的信息熵分异规律研究[J]. 自然资源学报, 2003, (1).

[2]程浩, 舒晓波,等. 土地利用结构信息熵时空变化分析——以宜春市为例[J]. 江西农业学报, 2011, (12).

[3]周杜辉, 王佑汉, 等. 基于熵值函数模型的土地利用变化响应研究——以四川省阆中市为例[J]. 水土保持通报, 2010, (1).

[4]张英辉. 河北城市化进程中土地利用结构的变动分析 [J]. 统计与决策, 2008, (14).

[5]陈荣蓉,宋光煜,等.土地利用结构熵特征与社会经济发展关联分析——以重庆市荣昌县为例[J]. 西南大学学报(自然科学版),2008, (7).

[6]周于翔.重庆市农用地动态变化及其驱动力研究[D].南宁:广西大学,2008.

[7]蒋鑫鑫.桃江县耕地驱动力分析及未来利用结构变化预测[D].长沙:湖南农业大学,2011.

(责任编辑 鲁守博)

An Analysis of Changes and Influence Factors in Land Utilization Structure of Weifang City

Wu Zongjie, Dong Huizhong, Wang Ge

(BusinessSchool,ShandongUniversityofTechnology,Zibo255012,China)

Changes in regional land utilization structure are closely related to the population, environment and the social-economic development of this region. Knowledge of the laws of land utilization structure changes helps optimize the land allocation, which is of great significance for rational utilization of the regional land. Based on the data of land utilization structure from the year 2005 to 2011, this paper presents the information entropy, proportion and dominance degree through a quantitative analysis of land utilization structure of Weifang City by applying Shannon’s Information Entropy Theory. In the end the characteristics of land utilization structure changes in Weifang city are summarized, which will help improve the integrating planning of regional development and make proper land policies in this city.

Weifang City; land utilization structure; information entropy

2015-07-12

国家自然基金项目“区域复合生态经济系统耦合效应与政策调控研究——以黄河三角洲高效生态经济区为例”(71371112);山东省自然科学基金项目“山东半岛蓝色经济区环境经济复合系统仿真与预警机制研究”(ZR2012GM020)。

吴宗杰,男,山东淄博人,山东理工大学商学院教授,管理学博士;董会忠,男,山东烟台人,山东理工大学商学院副教授,管理学博士;王格,男,山东泰安人,山东理工大学商学院研究生。

F061.6

A

1672-0040(2015)05-0005-04