人文社科领域青年创新人才的心理特征

2015-06-12陈红敏

■ 赵 雷 陈红敏

(中国青年政治学院 青少年研究院,北京 100089;北京工商大学 体育与艺术教学部,北京 100048)

人文社科领域青年创新人才的心理特征

■ 赵 雷 陈红敏

(中国青年政治学院 青少年研究院,北京 100089;北京工商大学 体育与艺术教学部,北京 100048)

调查发现,人文社科领域的青年创造者的思维结构主要包括思维统合、思维敏锐、思维独特和思维开阔等四个方面,表现出多种思维形式并存的特点。与自然科学领域创造者更强调思维的综合性和系统性相比,人文社科领域的青年创造者更强调思维的开阔性和敏锐性。人文社科领域青年创造者的人格结构主要包括自我确定、自我定向、自我进取、自我开放、自我效能等五个方面,可以进一步归纳为指向内部的驱动性特征和指向外部的适应性特征两大类。研究结果对我国青年创新人才的培养具有重要的指导意义。

人文社科领域 青年创新人才 创造力 心理特征

创造和创新是各学科的研究对象,但由于创造在本质上属于人的心理范畴,因此心理学对该领域的研究尤其深入,研究成果也最多。心理学对创新和创造的研究更多的是从个体层面进行的,研究者更关注具有创造力的个体,关注创新人才的认知(思维)和人格特征,期望通过对创造性思维、个性特点的深入研究,总结出创造性主体不同于普通人的特点、规律。如在认知方面,早期的研究认为发散思维是创造性思维的核心[1]。随着研究的推进,更多的证据表明创造性思维是多种思维的综合表现[2]。在人格方面,Csikszentmihalyi采用访谈法,对91位杰出的创造型人才进行了研究,发现早期经验的二元性所提供的支持与挑战促成了后来的创造力[3]。Simonton则总结了自己对科学领域创造性人才的研究后指出,科学领域的创造人才都具有高智力、对新经验开放、自我强韧性、独立、内向、情绪倾向于不稳定等特征[4]。张景焕则对科学领域包括院士在内的高端创造群体进行访谈研究,发现取得科学创造成就的重要特征是成就取向和主动进取[5]。笔者对科学领域的青年创新人才进行了质性研究,提出了“内部驱动+坚持不懈+善于合作”的三位一体的创造性人格结构[6]。

尽管对创新人才的研究取得了很多的成果,但也存在明显的不足:第一,在研究对象上,已有的研究大多聚焦于科学领域的创新人才,而对人文社科领域创新人才的研究较为少见。创造力存在明显的领域特殊性,不同领域的创造者,其认知特点和人格特征并不一样。最新的脑科学研究成果也证实了创造力的领域差异性。另外,在已有的研究中,研究对象更多地针对已度过创造高峰年龄的中老年科学家,缺乏对正处于创造高峰年龄的青年创造者的专门研究。第二,在研究方法上,已有的研究大多采用基于历史测量学范式的对被试已有作品、档案资料的分析以及基于深度访谈的质性资料分析技术,而采取基于严格心理测量学范式的、大样本的问卷调查方法的创造力研究还较为少见。基于此,本研究以在人文社科领域已经取得创造成就的、正处于创造年龄高峰的青年创新人才为研究对象,通过编制符合心理测量学要求的调查问卷来获取实证数据,并采用严格的统计分析技术来构建青年创新人才的心理结构。研究成果可以为我国青年创新人才的培养、选拔以及任用提供理论和实证研究证据,为教育改革和创新教育提供依据。

一、研究方法

(一)测量问卷的编制

研究者综合采用文献分析、质性访谈、开放式问卷调查等多种方式收集问卷条目、编制初始测量问卷。通过文献分析筛选出已有创造力研究中共同使用的反映创新人才心理特征的词条或短句。质性访谈围绕青年创新人才代表性创新成果的产生过程展开访谈,转录为文本并通过编码的方式进行内容分析,归纳和提炼创造者的重要心理特征,共访谈人文社科领域的青年创新人才15人。开放式问卷调查请被试围绕个体在创造过程中发挥重要作用的思维特征和人格特征进行认真思考,写出创新人才应该具备的思维特征和人格特征。通过以上多个途径收集反映创造力心理特征的词条或短句,构成青年创新人才心理特征的初始调查问卷,包括思维特征和人格特征两个分问卷。回收有效问卷所包含的529个研究对象中,思维特征分问卷共包含25个条目,采用从“很不重要”到“很重要”的5点计分方式;人格特征分问卷共包含40个条目,采用“非常不符合”到“非常符合”的7点计分方式。为了进一步提高测量工具的可靠性,我们首先让3名创造力研究方向的博士研究生对初始问卷的框架和题项进行集体讨论,然后邀请2名创造力研究专家(博士生导师)分别对问卷题目表述的准确性进行把关,通过以上步骤,思维特征分问卷共删除6项、人格特征分问卷共删除10项表述歧义、模糊的条目,剩余的条目构成本研究的正式测量问卷。

(二)正式调查的实施

为了保证研究对象的代表性和准确性,本研究主要通过两条途径来选择研究对象。第一,依托中国社科院、各省市社科院等机构,通过公开信息搜集、同行推荐等方式,确定具体研究对象。考虑到人文社科研究的特殊性,将本部分研究对象的年龄确定为40岁以下。第二,依托国家社科基金项目数据库,遴选近三年内国家社科基金青年项目获得者作为本研究的对象。研究对象确定后,通过邮寄纸质调查问卷、发送电子调查问卷等方式实施正式调查。共发放调查问卷574份,回收有效调查问卷529份,有效率为92.2%。其中,男性413人,占78.1%;女性116人,占21.9%;平均年龄为37.1岁。

本研究的调查结果通过SPSS16.0和AMOS7.0统计软件进行统计分析。

二、研究结果

(一)问卷的信度和效度

信度和效度是衡量问卷编制科学性的重要指标,在效度方面,本研究在问卷设计的过程中,为了确保测量内容的准确性,采用了专家评价(创造力研究方向的博士生和博士生导师)的方法对测量内容进行了反复修改,确保测量问卷具有较高的内容效度。在信度方面,本研究问卷信度的检验显示,思维特征分问卷的内部一致性信度a系数为0.88,分半信度为0.81;人格特征分问卷的内部一致性信度a系数为0.94,分半信度为0.87,均表明问卷具有较高的信度。较高的信度和效度确保了问卷设计的科学性以及本研究结果的可信性和有效性。

(二)人文社科领域青年创新人才的思维特征结构

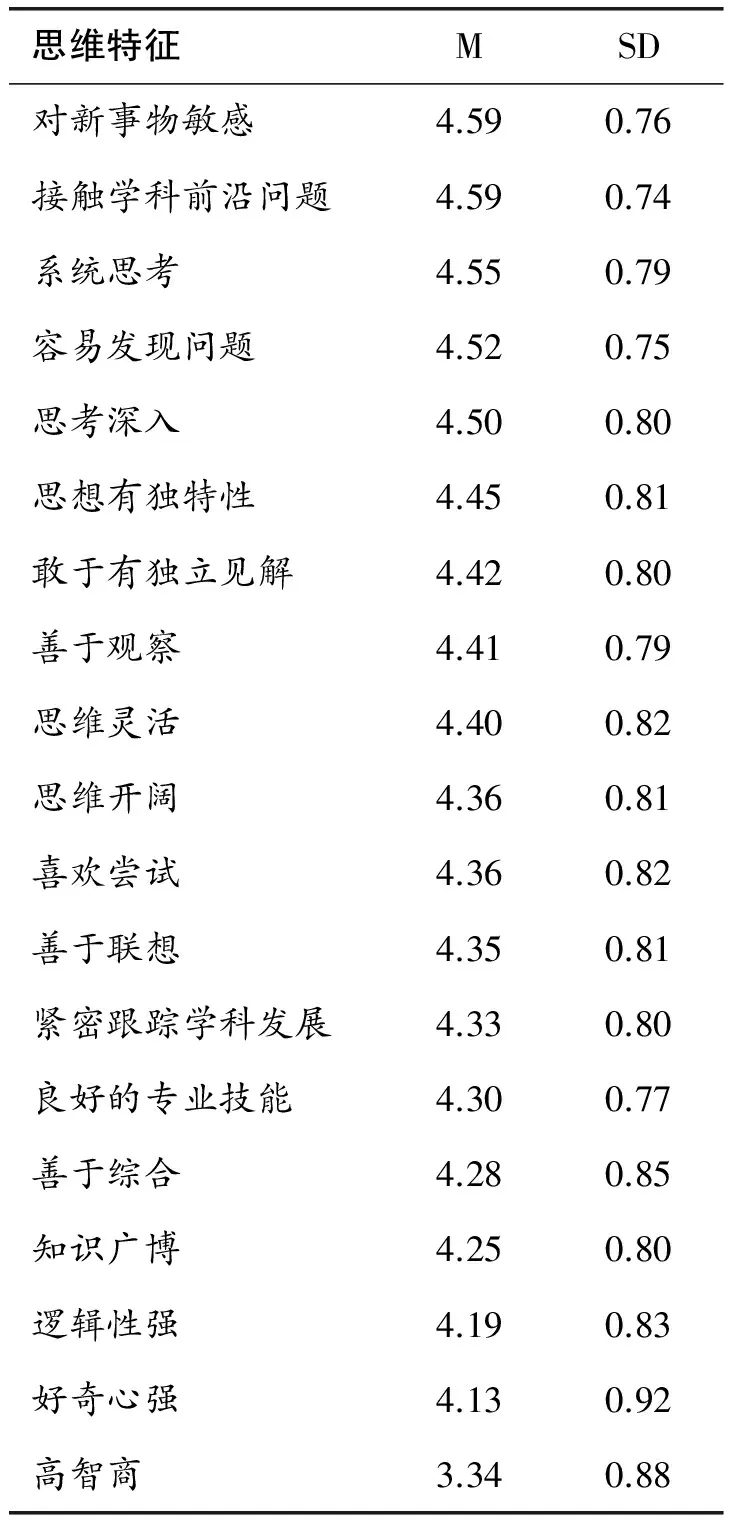

计算每一思维特征得分的均值,并按照得分高低进行排序,结果见表1。

表1 思维特征对创新的重要性排序(N=529)

可以看出,得分排在前几位的思维特征是对新事物敏感、接触学科前沿问题、系统思考、容易发现问题、思考深入等,这些思维特征对于人文社科领域的青年创新人才来说特别重要。得分排在后几位的思维特征是善于综合、知识广博、逻辑性强、好奇心强、高智商。

为了更清晰地描述这些思维特征的内在结构,我们首先采用探索性因子分析的统计方法进行归纳和简化。我们随机抽取一半的调查数据进行分析,保证每一个抽取的因子特征在根取值大于1、共同度大于0.3、因子载荷值不小于0.4的情况下,将19个思维特征归纳为四个因子,共解释69.8%的方差。具体来说,这四个因子分别是:因子一包括逻辑性强、善于综合、系统思考、思路开阔四个特征,共同指向思维的系统化、综合化,因此命名为“思维统合”;因子二包括对新事物敏感、高智商、思维灵活、好奇心强、容易发现问题、善于观察六个特征,共同指向思维的灵敏和敏锐,因此命名为“思维敏锐”;因子三包括喜欢尝试、敢于有独立见解、思考深入、思想有独特性、善于联想五个特征,共同指向思维的独立和独特,因此命名为“思维独特”;因子四包括紧密跟踪学科发展、接触学科前沿问题、良好的专业技能、知识广博四个特征,共同指向思维的前沿和开阔,因此命名为“思维开阔”。为进一步验证四因子结构的合理性,我们用另一半调查数据对探索出的因子结构进行验证性因子分析。结果发现,四因子的模型与调查数据的拟合良好,主要的指标CFI(0.90)、TLI(0.88)、IFI(0.90)均接近1,RMSEA(0.08)小于0.1,说明用此四因子的模型来描述人文社科领域青年创新人才的思维结构是合适的。

(三)人文社科领域青年创新人才的人格特征结构

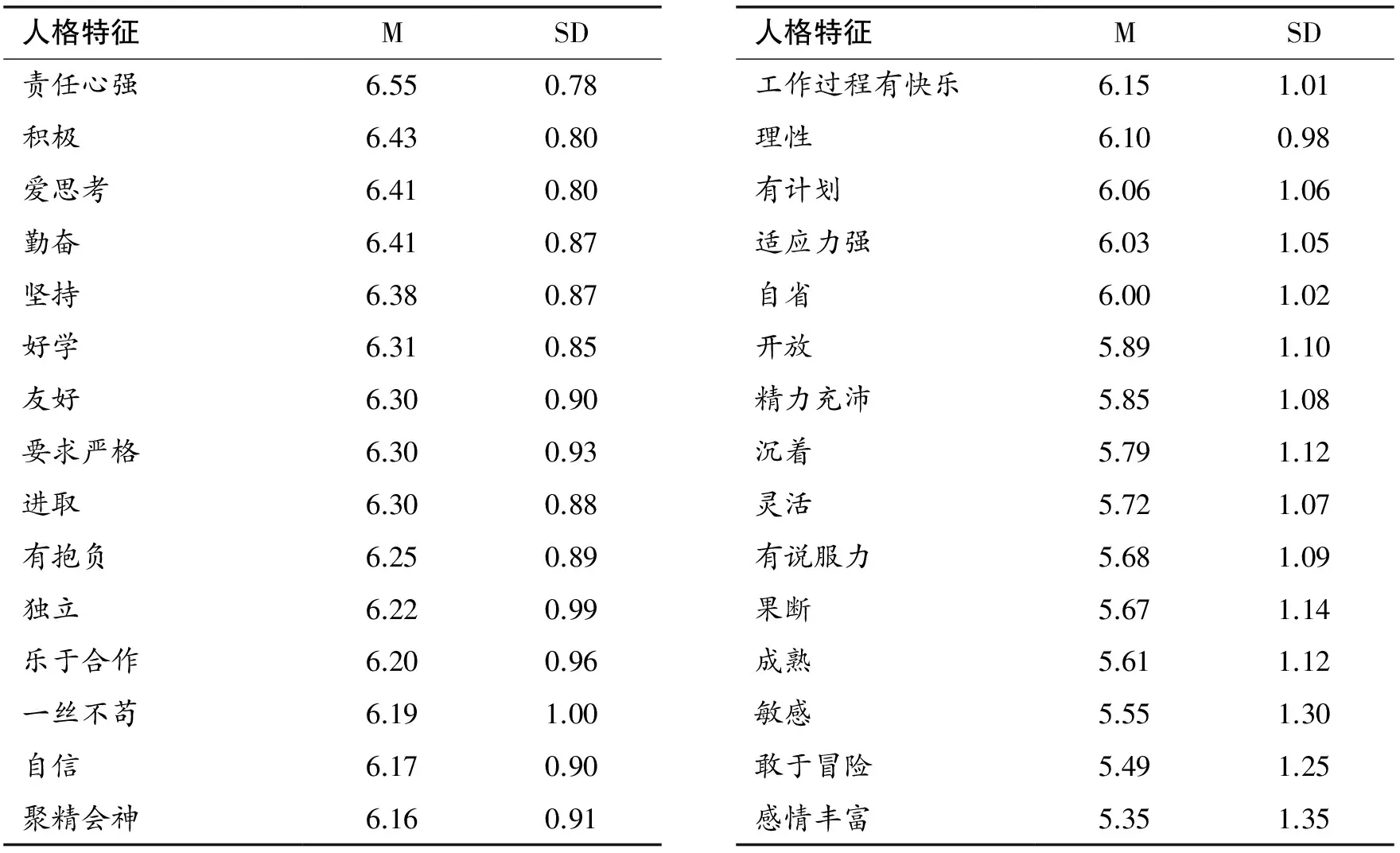

计算每一个人格特征的得分均值并按照均值高低进行排序,结果见表2。

可以看出,对于青年创新人才来说,得分排在前几位的人格特征是责任心强、积极、爱思考、勤奋、坚持等,这些人格特征对于青年创新人才特别重要。得分排在后几位的人格特征是果断、成熟、敏感、敢于冒险、感情丰富。

为揭示人文社科领域青年创新人才的人格结构,我们同样采用探索性因子分析的方法,随机抽取一半的调查数据对所有人格特征进行概括和简化,采用与思维结构分析中同样的标准,可以将30个人格特征归结为五个因子,共解释56.7%的方差:因子一包括成熟、理性、沉着、有计划、适应力强、有说服力、果断、一丝不苟,这些人格特征主要指向个体人格的稳定性和自控力,因此命名为“自我确定”;因子二包括自信、敢于冒险、灵活、积极、独立、有抱负、工作过程有快乐,这些人格特征主要指向个体的成就动机和内在驱力,因此命名为“自我定向”;因子三包括勤奋、责任心强、要求严格、进取、自省,这些人格特征主要指向个体人格的积极性和主动性,因此命名为“自我进取”;因子四包括感情丰富、敏感、友好、乐于合作、开放,这些人格特征主要指向个体人格的开放性和包容性,因此命名为“自我开放”;因子五包括聚精会神、爱思考、好学、坚持、精力充沛,这些人格特征主要指向个体的自我效能感,因此命名为“自我效能”。

表2 人格特征对创新的重要性排序(N=529)

为进一步验证探索性因子分析的结果,我们用另一半调查数据对探索出的因子结构进行验证性因子分析。结果发现,五因子的人格结构模型与调查数据的拟合良好,主要的指标CFI(0.86)、TLI(0.84)、IFI(0.86)均接近1,RMSEA(0.08)小于0.1,说明用五因子的人格结构模型来描述人文社科领域青年创新人才的人格结构是合适的。

三、分析与讨论

(一)人文社科领域青年创新人才的思维结构:更强调思维的开阔性和敏锐性

在个体层面,影响创新创造的心理因素首先是思维特征。本研究结果发现,人文社科领域青年创新人才的思维结构可以概括为思维统合、思维敏锐、思维独特和思维开阔四个因子。可以看出,创造性思维是多种思维形式的结合,既要求思维具有统合性和开阔性,又要求思维具有敏锐性和独特性。该研究结果与已有类似研究的结果较为一致。如金盛华等对38位人文社科和艺术领域的高端创新人才的研究发现,人文社科领域的创造者均采用多种思维形式进行创造,包括围绕特定目标的发散思维、聚合思维、抽象逻辑思维、具体形象思维等[7]。这些思维形式与本研究中得出的思维统合、思维敏锐、思维独特和思维开阔具有高度的一致性。不仅人文社科领域的创造者存在多种思维形式,在自然科学领域的创造者中也发现了类似的思维结构。如,张景焕对自然科学领域的院士群体进行的访谈研究发现,院士作为杰出创新人群的代表,其思维富于开放性,思维独特新颖、灵活变通,并且善于洞察和进行系统研究[8]。

尽管在整体的思维结构上,不同领域的创造者均具有多种思维形式并存的特点,但具体的思维特征对不同领域创造者的重要程度却存在明显差异。本研究发现,对人文社科领域的青年创造者来说,最重要的思维特征是对新事物敏感、接触学科前沿问题、系统思考、容易发现问题、思考深入等,这些思维特征主要指向的是思维的开阔和敏锐;相对来讲,最不重要的思维特征是善于综合、知识广博、逻辑性强、好奇心强、高智商等,这些思维特征主要指向思维的系统和综合。因此,对于人文社科领域的创造者来说,思维的开阔和敏锐更为重要。该结论与自然科学领域杰出创造者思维特征的重要程度存在明显的差异。张景焕在对院士群体的研究中发现,对做出创造性成就的自然科学家来说,思维综合能力强、分析能力强、知识广博等是更为重要的特征。这种差异很可能与不同学科领域创造工作的特点有关。自然科学与人文社会科学相比,其知识体系更为系统、严密,与前人的知识结合更为紧密,因此,自然科学领域的创造者要想做出创造性成就,就必须要系统、全面地吸收、学习前人知识,在思维特征上就表现为思维的综合性和系统性。而人文社会科学相对来讲,其学科界限更为模糊,知识体系较为松散,学科与学科之间更多地存在着交叉和融合,相应地,要做出创造性的工作,人文社科领域的创造者必须具有交叉的跨学科的知识结构以及产生新颖观念所必须的敏锐嗅觉,有时则是通过对其他学科方法的直接移植或借用,才能取得另辟蹊径、曲径通幽的意外收获,表现在思维特征上即更强调思维的开阔和敏锐。

(二)人文社科领域青年创新人才的人格结构:内部驱动+外部适应

本研究发现,自我确定、自我定向、自我进取、自我开放、自我效能等五个因子构成了青年创新人才的主要人格结构。进一步分析,这五个因子实际上包含两类心理特征,一类是指向外部的适应性心理特征,包括“自我确定”因子中的成熟、理性、沉着、有计划、适应力强、有说服力、果断、一丝不苟和“自我开放”因子中的感情丰富、敏感、友好、乐于合作、开放等,这些特征都是个体根据外部环境和条件的变化不断调整自己,从而使得个体更好地适应和融入外部环境的人格特征;另一类是指向内部的驱动性特征,包括“自我定向”因子中的自信、敢于冒险、灵活、积极、独立、有抱负、工作过程有快乐,“自我进取”因子中的勤奋、责任心强、要求严格、进取、自省和“自我效能”因子中的聚精会神、爱思考、好学、坚持、精力充沛等,这些特征的核心,是将创造性工作的驱动力锚定于个体内部,从而保证个人内部的心理资源能够持续聚焦于创造性工作上。从本研究的结果来看,人文社科领域的青年创新人才的人格结构包括内部驱动和外部适应两个侧面,缺一不可。该结果也得到了类似研究的证实。如,Sternberg提出的创造性人才的性格特点包括:独立判断能力,自信,对复杂事物的关注,审美和冒险、承担等[9]。该结果实际上包括内部驱动和外部适应两大类人格特征,与本研究的结果一致。

对于内部驱动和外部适应来说,哪个人格侧面对创造更为重要?本研究的结果发现,对于青年创新人才来说,最重要的人格特征是责任心强、积极、爱思考、勤奋、坚持等,这些人格特征主要指向内部驱动,因此可以推断,内部驱动的人格特征对于做出创造性成就更为重要。已有的多个研究均发现,创造首先是一个内部驱动的过程,内在的责任感和兴趣是创造的原动力。Amabile认为,内部动机的作用是创造最重要的机制[10]。Rank等人提出了个体主动性的人格结构,包括自我发动、积极行为和坚持性行为三部分[11]。金盛华等人在对不同群体创造者的系列研究结果基础上提出了自主牵引的性格特征,包括勤奋努力、坚持有毅力、独立自主、冒险、自信以及乐于交流与合作[12]。所有这些研究的结果相互印证,充分说明了创造性研究的内部驱动机制。从心理资源投入角度来看,只有内部驱动的人格特征才能保证个体将所有心理资源投入到创造性工作中,这是产生创造性成就的必备条件。另外,开展创造性工作同样离不开来自外部的支持和合作,这就需要创造者具备开放、乐于合作、友好等适应性特征。所有这些适应性特征的最终目的是为了保证心理资源能够持续地投入到创造性工作中,保证创造性工作的最终实现。

四、结论及启示

第一,人文社科领域青年创新人才的思维结构主要包括思维统合、思维敏锐、思维独特和思维开阔等四个方面,表现出多种思维形式并存的特点。与自然科学领域创造者更强调思维的深刻性和系统性相比,人文社科领域的青年创造者更强调思维的开阔性和敏锐性,反映出人文社科领域研究更强调学科交叉融合、知识观点碰撞的特点。这启示我们:对于从事人文社科研究的青年研究者来说,首先要摒弃学科偏见、门户派别,多向关联学科、交叉学科学习,努力建立多学科、多元化的知识体系,在此基础上逐步形成开放和开阔的思维特征。同时,要注重训练自身对不同学科领域知识、观点的对比、批判、归纳、发散等思维能力,从不同学科领域知识、观点的碰撞交汇中发现新问题、找到新办法、产生新观点,逐步培养思维的敏感性和敏锐性。

第二,人文社科领域青年创新人才的人格结构主要包括自我确定、自我定向、自我进取、自我开放、自我效能等五个方面,可以进一步归纳为指向内部的驱动性特征和指向外部的适应性特征两大类,而且内部驱动的人格特征对于做出创造性成就更为重要。这启示我们:对于青年人才的培养,要更加重视其内部驱动的人格特征的塑造。要通过教育、政策等措施,激发青年研究者解决内部成就动机,鼓励青年研究者基于责任感和兴趣开展科学研究。要设身处地帮助青年研究者解决实际困难,解除他们的后顾之忧,使他们能够全心全意地投入到创造性研究工作中去,真正体会到研究工作的价值和意义,从中得到快乐。另外,也要重视青年研究者开放心态、合作意识等外部适应性人格特征的塑造。在高度复杂化和综合化的现代科学研究中,只有具备开放、合作等适应性人格特征,充分利用外部资源支持,努力开展合作和协作研究,才能加速创造性成果的实现。

[1]Guilford, J. P. Creativity. American Psychologist, 1950,(5).

[2][7][12]金盛华 张景焕等:《创新性高端人才特点及对教育的启示》,载《中国教育学刊》,2010年第6期。

[3]Csikszentmihalyi, M. Creativity: Flow and the Psychology of Discover and Invention, New York: Harper Collins, 1996.

[4]Simonton, D. K. Expertise, Competence, and Creative Ability: the Perplexing Complexities, Sternberg, R. J. The Psychology of Abilities, Competencies, and Expertise. New York: Cambridge University Press,2003,213-239.

[5][8]张景焕 金盛华:《具有创造成就的科学家关于创造的概念结构》,载《心理学报》,2007年第1期。

[6]赵 雷 金盛华等:《青年创新人才创造力发展的影响因素——基于对25位“杰青”获得者访谈的质性分析》,载《中国青年政治学院学报》,2011年第3期。

[9]Sternberg, R. J. & Lubart, T. I. An Investment Theory of Creativity and Its Devel-Opment, Human Development, 1991,(34).

[10]Amabile, T. M. Motivational synergy: Toward New Conceptualizations of Intrinsic and Extrinsic Motivation in the Workplace, Human Resource Management Review, 1993,(3).

[11]RANK, J. Three Avenues for Future Research on Creativity, Innovation, and Initiative, Applied psychology: an International Review, 2004,(4).

(责任编辑:王俊华)

2015-09-28

赵 雷,中国青年政治学院青少年研究院副研究员,心理学博士,主要研究青少年心理发展; 陈红敏,北京工商大学体育与艺术教学部副教授,心理学博士,主要研究青少年心理发展。

本文系中国青年政治学院青年教师科研专项“人文社科领域青年创新人才的心理特征及其成长机制研究”(课题编号:182060321)、北京市委组织部优秀人才资助项目“首都高校青年创新人才的心理特征及其成长机制研究”(课题编号:2013D005003000002)、北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目“The Importation and Development of High-Caliber Talents Project of Beijing Municipal Institutions”(课题编号:CIT&TCD201404035)的研究成果。