湖州近代古钱大藏家潘澜江考

2015-06-11刘健平

刘健平

现已百岁的全国著名泉学家陈达农老先生再三提到抗日战争胜利后至“文化大革命”前,居于湖州地区,集币好的藏家主要有潘澜江、郑德涵、陈达农三人。时称潘以多胜,郑以精胜,陈以奇胜,可成三足鼎立之势。陈达农先生,性格外向,为人豪爽,对收藏方面毫不保守,且平易近人。喜和众藏友交流心得,乐于向志同道合的同好展示藏品。收藏面前不分老小皆融洽。并且时常指点提携后学。在实践之余又著书立说,所以终成一代泉学宗师,被称为泉界的常青树、活化石,名声享誉国内外!而郑德涵先生,是国学大师章太炎先生的晚生。学问极深,书画琴棋无所不精,尤精金文、甲骨文。曾应邀参加《辞海》编纂工作。和诸多近代大师有师友之谊,而且是20世纪40年代中国钱币学社社员,泉学方面蒋伯埙是其恩师。故上海师大、中国美院(浙江美院)等极赏识,多次邀请前往教授古文诗词。然由于湖州安吉当地教育局再三诚恳地挽留和他一贯淡泊的心志,故没有成行。隐于安吉三中平凡岗位任教一生,桃李满园。夫人钱重引亦工绘画音律,伴郑一生,琴瑟之合也。由于郑一生勤于教学,收藏为业余之玩,加之淡泊名利,谦虚谨慎的作风,所以从不轻易示人藏品,知之藏者甚少也。连同邑居之陈达农老先生也没有寓目到其秘藏。潘澜江先生,更是忙于医学,用传承祖传之中医济世救人,外界只知是湖州名医也。收藏是其自娱自乐的业余爱好,更由于性格内向关系,从不轻易展示给人看,更不喜和人多交流。故潘氏生前只有他的忘年之友陈达农先生有幸目睹他收藏之大半也,而所知潘氏藏事者甚少。而潘、郑两位现为藏界知晓大名,也是陈达农先生多年宣扬湖州近代泉藏家“潘、郑、陈”三足鼎立藏绩的结果。

世代名医潘氏家族

江南太湖流域,由于湿热偏盛,土地肥沃,物产丰富,历来民众又喜食肥甘,故疔疮、疡症患者极多。正如《内经》所说:“膏粱之体、足生大丁”。而潘氏中医外科正是治疗这方面的佼佼者。

潘氏中医的传承,由于史料散失。从潘斌璋先生稿,据上海市卫生局、浙江省卫生厅调查,只能推到十代。而且据研究潘氏家族乾隆时有做过御医,潘家所以可稱为世代中医之家族。而浙江湖州市德清县钟管镇曲溪湾村,更是现在史料可查的潘氏家族清中期后“曲溪湾潘氏中医外科学术流派”的发源地。曲溪湾村现在还留存有潘氏家族清末中式建筑的几间老屋和一幢民国时期的西式洋楼。而潘氏后人保存的资料中,只能推算到清乾隆年间居湖州德清县钟管镇曲溪弯村的潘鼎。而潘鼎以上祖辈的情况就成为了一个研究课题。由于时间久远,潘鼎生卒年月也无从考证。但他应用炒、灸、煅、焙、制、煨、提、风、飞、烂、霜等多种手法,祖上家传的医学和长期的实践而自成一家的精到医术却扬名江南。在道光年间,潘鼎之子潘旭,字东阳,得真传,是为此流派第二代传人之代表。其以薄贴和散剂见长,又钻研内科,达到内外兼治的妙手,尤擅治热病。其子吉甫、申甫,是为第三代传人之代表。吉甫号“稻香书屋主人”,以研究外科理论为主,尤重教育,有门生上百人。编撰有医学许多启蒙之读物,用实践加理论奠定了潘氏流派的理论基础。申甫勤攻读,中秀才,后随父潘旭学医。曾和兄吉甫,门生张彦英、王彤轩、吴谱农等一起成立了“曲溪国医学研究会”,分析疑难杂症,编写医学书籍。一代国学大师俞樾经申甫诊治痊愈后赠予“术精祝括”的金子大匾。民国时期,申甫还治愈了驻沪法国总领事的顽症,法国总领事为了感谢,出资并亲自为其设计,在曲溪湾建造了一座西式洋楼,至今屹立。其弟子达上百人!其后又家传至潘青时、潘青泉、潘莲舫等,是为第四代传人。皆有名声、医案等传世江南。

医术高超的低调大藏家潘澜江

潘澜江(1896—1963),湖州人,祖父是潘吉甫,父潘莲舫,于清朝光绪年间从祖居德清曲溪湾迁居湖州红门馆前姜家房屋开诊所。子女中潘澜江排行老三,潘春林排行老四。潘春林后随父学医一年后,父逝世,则由兄潘澜江带着继续行医。学成后,两兄弟分而开设门诊,后均为湖州名医!其中潘澜江,从事医药研究工作五十年,医名甚著。抗战前门诊每日百余人次,并开设多期学习班,广为传播“潘氏中医外科”,其学徒上百人。其精通外科,对疔疽、肠痈、流注等有独特治疗效果。曾有六尺余金箔匾八个悬于医疗大厅。这些是患者对其医术高明的深度认可和赞扬。在祖传外科用药成方的基础上,增添了二百多个药方,均有详细论述。曾有部分验方介绍于《老中医临床经验汇编》、《浙江中医临床经验选辑·外科专辑》、《浙江中医药》等书。

潘澜江先生,在江南地区留下的是赫赫有名杏林高手的盛名。妙手回春、救死扶伤的故事至今还能有所耳闻,但鲜有人知他的收藏,因为潘澜江一生致力于救死扶伤,收藏只是他业余工作后的爱好。况且不张扬,内敛谦虚谨慎的性格,造就了他不公开、不炫耀、不示人的收藏作风。而且收藏品德收藏风格很好,心胸又极开阔,不和人争比。尽在蒙头游自乐中!所以,一代大藏家至逝世时,世间大都只知其医道,而不知其藏道。所以现在记载潘氏的文史资料中,大多只能看到一个中医外科名医的风采。

幸而潘澜江先生,认识了忘年之交陈达农老先生(今年一百岁还健在)。陈老在著作中多有提起,并加以称赞。提起潘澜江,陈老也是肃然起敬。虽然他们俩相差二十年,但他们之间的友谊很深,交往也是亦师亦友之态。所以陈老是有幸见过潘澜江精藏大部分不多的人之一。而且现在是世上唯一健在见证潘氏大量精藏的证人,进而使得世人知道了潘氏之精藏的史实。

潘氏精藏在抗日战争时散失过一次,又在文革中散失过一次。后潘氏家人致信中央、地方各部门,请求归还,并多次追讨。后向全国政协主席邓颖超同志反映,由中央指示,成立专门调查组对此事调查,后落实政策,追回小部分。“潘氏藏品文革查抄散失事件”引起轰动,并由当时《湖州晚报》记者曹国民先生写入内参。让人从另一面知道了潘氏精藏之丰,水平之高。

另上海古籍出版社出版,由余榴梁、徐渊、顾锦芳、张振才编著的《中国花钱》一书中收录了潘澜江先生旧藏的花钱大量精美拓片。这是其子潘斌璋从落实政策归还的残藏中拓片提供的。这已使藏界震惊不已。上世纪80年代初其子潘斌璋和陈达农共同在湖州市举行了一次钱币展。以普及钱币知识为目的。

潘澜江之子,潘斌璋(1929—2012),传承了父亲的医学。是浙江著名的老中医,名医专家,其专心于医学,以救死扶伤为己任,老老实实当好一个好医生。对于家藏,由于文革当中受到查抄散失打击,所以谨于示人。在医学上他有建树并著文不少,但收藏上著文不多,在陈达农先生帮助下只有《澜江泉目》、《潘氏藏泉精选》等拓、录完成。湖州钱币学会曾想给潘澜江出一本遗留旧藏的书,原则是用国际惯用之小组鉴定法,钱币学会眼力好的钱藏家组成小组大家探讨,对于不开门的予以放弃。但潘斌璋对此法不认同。另钱币学会要拓片出书,由学会指定拓片高手几十钱一组拿回拓好,再交换第二批再拓。而潘斌璋却要在他家中拓片,不许实物离手。后因种种原因没有达成意向,终而没有出书。而陈达农先生心胸开阔,采用了钱币学会提出的合理条件,出书得到了满意的结果。潘斌璋先生由于家人后代不喜收藏,自己又受过散失打击,所以虽喜欢古玩但矛盾心理中一直默默转让着藏品。但对同邑湖州人好像羞于交流,一般到他家很难见到藏品实物,只能看到拓片本。而有湖州藏家真诚提出高价求他转让,也很难如愿。(湖州只有他的一个泉藏好友凌某买到一些)。他虽然一面不喜交流,不轻易示藏品,不轻易出让,也不参加湖州市钱币学会的活动,但一生几十年中却慢慢将众多潘澜江旧藏散向了外地。古泉、玉器、杂件无所不包!外地藏家称之为是一个“金矿”。然而潘斌璋不擅与人交流的性格在信息社会面前变得对于藏品价格行情成了“与世隔绝”的人。而潘氏生性直爽,轻视经济利益,讲朋友交情、讲义气的作风在当今复杂的古玩圈古玩售让中是明显占下风的。而且据说他售让时总考虑到别人利益,不想让买者吃亏。而且一旦确定买卖时,友情第一,性格爽快。而且他总盯着常来他家的几个外地朋友售卖。其实是形成了藏价没有对比性、竞争性,对卖者是不公正的。所以潘氏售出的藏价极其低廉,有的甚至被层层转手后,又被湖州藏家买回了湖州。潘斌璋在2012年逝世前后(1929—2012),外地市场上曾出现了许多孤品、珍品古泉和高档古玉等,这是潘氏最后一批让出藏泉、藏玉等古玩。当这些信息从四面八方反馈到湖州时,旧物已荡然无存。留下的是藏界的震惊!更由于后辈的不懂!是收藏盲。在潘斌璋纪日,家人将潘澜江、潘斌璋父子留存的珍贵拓片、信件、书籍等烧化不少。湖州高勇勇君有幸得到“陆心源藏泉由吴昌硕拓片”珍贵拓纸若干张,整理成了一册书《归安陆心源氏藏泉》,已是幸运之极!其实像潘澜江这种级别的大藏家遗藏,完全可以在知名大拍卖行举行的专场拍卖会公开拍卖!这也是收藏家们引以为戒的!

大藏家潘澜江的藏品

湖州陈达农老先生,一代泉学家,称潘澜江“收藏之富,甲冠湖州”。“潘澜江,本城第一泉藏家。”“上乘品数不勝数”。“先生藏泉贪而不妒、富而不娇,对农则诲而不倦,诚而不诈。藏泉甲菰城而仅与知己者共享,未著录。以不出远门,忙于治病,而拥有丰货,养晦僻地未得显闻,惜哉!”而从陈达农、潘斌璋等回忆看,潘澜江精于医道,而所得资金大部分用于收藏。且酷嗜古玉、古泉,另带青铜、杂件、书画等的收藏。收集活动贯其一生不止,有半世之久。古泉储有正规品种五千以上(不含细版别)。另复品细目则以袋贮、斤称,有十数担之多。光康熙套子钱完整一套者,就多达数十副之巨。古钱中珍稀品更是层出不穷。而储玉竟达二缸之巨。你想古泉以担算,玉以缸储是何种收藏气派!惜日军侵华,湖州沦陷,避难于楂树坞,被土匪抢劫一空,损失惨重。后来继续收集古泉、玉器及其他藏品,重振旗鼓。而于1963年10月3日逝世时,传下精美鼻烟瓶七十只,古玉一坛,古泉正品近五千种(不含细版别),清代钱树一株(后分割),书画、铜器、杂件等,而且有一套湖州清代收藏家陆心源旧藏之甲骨文(共四盒),甚为国宝,全国流传有续者只有二套。……。不幸“文革”浩劫,全部藏品抄家散失!后落实政策,劫后只追回部分古泉等藏品。据潘氏后人记录,按当时物价,损失就在几千万元。

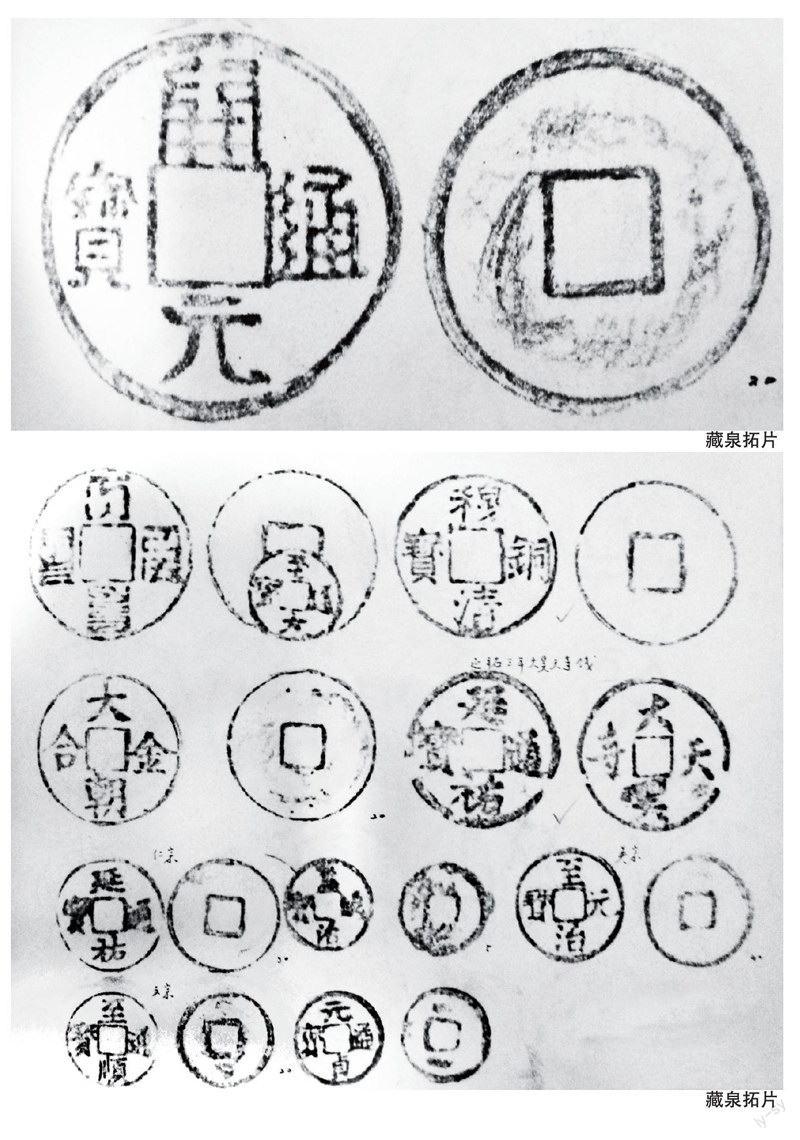

我们现在从潘澜江先生辞世二年后,其子潘斌璋和陈达农先生共同整理并拓图的《潘氏藏泉精选》、《澜江泉目》中可以看到其精藏之管豹。古泉藏有咸丰宝福一十(汉文)鎏金扶比八千,穆青铜宝大钱,银质太平元宝篆书折二右旋读背星月。小平大样建炎元宝篆书宝字短冠,洪武通宝篆书折三背上月下星,天启阔缘背上京左右十一两大钱等等。

潘澜江嗜泉一生,孤品、珍品极多。然誉满泉界的藏品是大足通宝折十大钱。民国时,潘澜江先生曾赴乡间为其先人勘察墓地,值杭长路正兴工建设,在湖州西门外杨家埠附近地段见到筑路工人正好在群集围观刚掘到的一枚大型古泉。潘先生忙上前说服,终以当时现钱给予一番而易得。此即名震泉林之“大足通宝”孤品也。时潘先生造诣未深,不解其珍贵也。而戴葆湘嗅觉灵敏,眼力犀利,又善于和人交流,足迹遍布全国,眼线放满诸城,熟识天下泉藏界。虽极嗜钱,但为了生活,主要是为富有的藏家供货、牵线,经营钱币,是其兄戴葆庭泉币事业上的好帮手,且跑到极品泉币大都让兄戴葆庭先审阅定夺。潘、戴由于皆嗜泉,故在湖州古玩眼线的引见下慢慢熟识。戴葆湘这时且巧又来湖,潘氏即拿刚得之“大足通宝折十大钱”示以戴氏。戴葆湘见之,极为震撼,手拓片后马上回去报于其兄戴葆庭。戴葆湘、戴葆庭商议后决定用款尽力购之。戴葆湘开诚放言:“这枚币我和家兄都很喜欢,潘先生你要多少银元只管说!”潘澜江笑对:“我看医治病,得以银钞足以生活。而且我又不贪爱钱财,得银元多有何用?!独喜集古泉乐也!不卖!”戴葆湘无计可施,又回报其兄戴葆庭。戴葆庭和戴葆湘二兄弟经商量决定,既然潘先生巨金不卖,那其喜欢古泉,就以古泉易之吧!这样戴葆湘往返数趟。潘澜江为戴氏兄弟的真诚所打动,又为易泉之丰厚条件所感动。后同意戴氏请求,以一百枚珍稀古钱易换大足通宝钱。这一百枚钱中以靖康元宝篆隶折二对钱打底。其大足通宝折十大钱后归大藏家戴葆庭收藏。而戴葆庭更取自己的斋号为“足斋”,可见此钱在戴氏心中的地位。此品可以和张叔驯的“齐斋”大齐通宝相抗衡。大足为武则天称帝建立大周时的年号之一,极其珍贵。一般泉界看到的伪居多,罕有真品,此为孤品,至今没有发现第二枚。而今大齐通宝却已现世多枚矣!后戴葆庭赠予潘澜江《足斋泉拓》三卷,以示感谢!集戴氏一生得泉之精品大珍,然《足斋泉拓》中虽名“足斋”却未将所得“大足通宝”泉拓收录。所以留下一个古泉史上的谜!而据潘澜江儿子潘斌璋生前说,其父生前也问过戴葆湘关于“大足”。是戴葆湘亲口说的“大足”下落。其兄戴葆庭得大足通宝折十大钱后,极为高兴,命名为“足斋”。这引起泉界有力者的羡慕。不久,有富有泉藏者许以天价重金求让,并加上朋友感情牌请求得之!戴氏后终为所动。但购买的藏家提出以下条件:1.对于“大足通宝”的买家要保密。2.“大足通宝”拓片不能留世传于天下为条件,请求戴氏兄弟不能留下任何关于“大足通宝”的拓片及资料。戴葆庭、戴葆湘兄弟不但眼力好,而且是泉界信誉极高的人,终守诺言没留下“大足通宝”钱拓资料于后世。而湖州潘澜江先生收藏大足通宝后没有更深去想,平常更不热衷于拓片,而且“大足通宝”得到不久迅即易之!所以手中竟然也没有拓片留存。关于此,戴葆湘来湖时顺便问过潘澜江,有否存有大足通宝拓片,潘氏说“没有”时,戴氏笑而长叹:“那世间目前就看不到大足通宝的拓图了!”而据说,购此泉的藏家于民国末期飞离中国,去海外了。珍泉现在不知所踪。“大足通宝”泉界期待终一天能够亮剑人间!

潘澜江集藏一生,尤喜古泉、古玉。然忙于医学,古玩终无所著述。由于集泉极丰,难免有伪钱购进。然其慢慢研究就会发现其伪,可见功力也非同一般。由于概率的关系,买的古泉如山,伪钱也慢慢积成堆。而且有时故意买进伪钱以研究,并自己幽默打趣是“伪钱大王”。生前曾想请陈达农先生帮助整理,著一本《伪铸泉谱》以警示后学者。然陈氏后受波政治运动,潘氏又中途病逝。文革中藏品又大量散失,终没有成书。实为憾事!陈达农先生后补有《“伪铸泉谱”序》《伪铸古钱过目录》两篇文章。然陈达农和潘斌璋在潘澜江逝世二年后,整理刊出《澜江泉目》、《潘氏藏泉精选》留世,也让我们有幸目睹一代大藏家藏泉片麟之风采!