连续交叉内翻缝合在子宫肌瘤剔除术中的应用效果评价*

2015-06-10黄伟玲廖婧文古丽珍

黄伟玲 廖婧文 古丽珍

子宫肌瘤为妇科常见疾病之一,在已婚女性中发病率较高,临床表现为下腹坠胀、月经失调、白带异常等,严重影响患者生活质量[1]。目前,临床中多采用腹腔镜行子宫肌瘤剔除术治疗,肌瘤切除后采用不同缝合创口方法具有不同的治疗效果,若缝合不当可造成切口出血、化脓、感染、粘连等,影响手术治疗效果[2]。为探究连续交叉内翻缝合在子宫肌瘤切除术中应用效果,笔者进行本次研究,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年2月-2014年3月本院收治的100例行子宫肌瘤剔除术患者为研究对象,采用随机抽签分组方法将其分为观察组和对照组,每组50例。观察组年龄27~49岁,平均(39.3±4.5)岁,单发肌瘤29例,多发肌瘤21例;对照组年龄26~49岁,平均(39.2±4.1)岁,单发肌瘤28例,多发肌瘤22例。两组患者在年龄、疾病等一般资料上比较均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者在知情同意下签署知情同意书,并自愿参加本次研究。

1.2 入组标准 (1)所有患者入院后根据病史、临床表现,结合相关辅助检查明确诊断为子宫肌瘤;(2)所有患者均有手术指证,无手术绝对禁忌证;(3)排除合并有其他严重疾病患者;(4)排除合并有严重心、肺、肝、肾功能障碍患者。

1.3 方法 两组患者常规麻醉、消毒后在腹腔镜下行子宫肌瘤切除术,充入CO2建立气腹,置入探头观察腹腔内情况,用电凝刀逐个提出子宫肌瘤,检查肌瘤提出干净后冲洗并缝合。观察组采用连续交叉内翻缝合,使用0/2可吸收针线即第1针开始从瘤腔内底部进针至一侧浆膜层外出针,拉紧线,再从瘤腔内底部进针另一侧浆膜外层出针,打好第1个结扎线,后每一针都从内进针,向外出针,逐针连续地交叉缝合至闭合瘤腔,呈人字型平线密缝而成。对照组采用间断缝合,在完成肌瘤剔除后,使用0/2号可吸收线分两层缝合,即深层的过底间断缝合和浅层的间断褥式缝合或扣锁连续缝合,都是顺着一个方向,从外向内进针,然后从内向外出针,每针缝合完成后打结。两组患者缝合完毕后清理伤口,检查无明显出血后冲洗腹腔并逐层关闭。术后两组患者常规使用抗生素抗感染,密切观察患者生命体征。

1.4 观察指标 (1)统计两组患者手术时间、术中出血量、排气时间、下床活动时间及住院时间;(2)术后疼痛:采用VAS量表评定,VAS量表:0分表示无疼痛感,10分为剧烈疼痛,随分数增加疼痛感增强[3]。1.5 统计学处理 本研究采用SPSS 18.0统计学软件对所得的数据进行统计学分析,计量资料以(x-±s)表示,比较采用t检验,计数资料以率表示,比较采用 字2检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者术中肌瘤情况 观察组肌瘤个数和肌瘤直径与对照组比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者肌瘤个数和肌瘤直径的比较(x-±s)

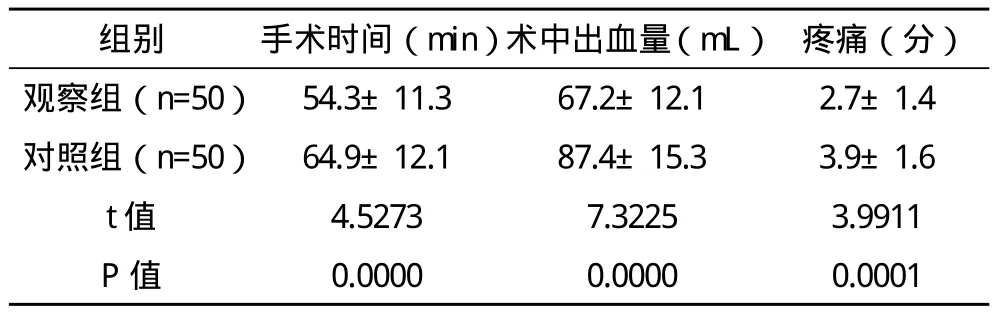

2.2 两组患者手术时间、术中出血量及疼痛的比较 观察组手术时间、术中出血量及术后疼痛均小于对照组,两组比较差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者手术时间、术中出血量及术后疼痛的比较(x-±s)

2.3 两组患者排气、下床活动及住院时间的比较 观察组术后排气、下床活动及住院时间与对照组比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患者术后排气、下床活动及住院时间的比较(x-±s)

3 讨论

子宫肌瘤主要受体内孕激素水平影响,育龄期女性体内孕激素和雌激素水平分泌增加刺激子宫肌瘤生长,导致子宫肌瘤发生[4]。临床研究显示不正确使用激素、过晚生育、流产等因素都可导致子宫肌瘤发生[5]。多数子宫肌瘤患者无典型临床表现,常见临床表现为月经失调、大量白带、下腹部不适、腰背痛、便秘、尿频等[6]。临床中治疗子宫肌瘤可通过激素抑制肿瘤生长、手术提出肌瘤及子宫切除治疗子宫肌瘤,药物治疗效果不明显,只能控制症状,停药后约90%以上患者出现复发;切除子宫破坏机体正常解剖结构,同样造成患者身体及心理上严重后果,临床上都较少采用[7]。手术剔除子宫肌瘤为临床最为常用手术方式,随着腹腔镜技术成熟,腹腔镜具有创伤小、恢复快、治疗效果好等优点,广泛运用于临床,腹腔镜下子宫肌瘤剔除术成为目前最常用手术方式,具有显著临床治疗效果[8]。手术治疗中缝合止血时间长,往往需反复缝合,至术中出血、感染、术后粘连等为常见并发症,其中缝合方法对并发症具有显著影响。

临床上缝合方式较多,主要有连续缝合和间断缝合,腹腔镜下缝合难度较大、要求技术较高,间断缝合不利于施展,存在许多弊端,针眼易出血,需反复缝合止血,至缝合时间较长,且易留下死腔、出血量增多等[9]。连续交叉内翻缝合将创面缝合较为彻底,可有效达到缝合效果,针眼岀血少,减少反复缝合,且能减少术中打结时间,能明显缩短手术时间、减少术中出血量。本次研究观察组采用连续交叉内翻缝合相比对照组采用间断缝合明显缩短了手术时间、术中出血量,且减轻了患者术后疼痛,两组间各值比较有统计学意义(P<0.05),说明连续交叉内翻缝合缝合效果较间断缝合治疗效果更为显著,且能缩短缝合时间、减少术中出血量。术中和术后出血为子宫肌瘤剔除术关键,术中可采用注射缩宫素、快速提出肌瘤达到减少出血目的,剔除术后有效缝合为术中及后期减少出血有重要意义[10]。连续交叉内翻缝合将浆膜层和包膜层全层缝合,并在缝合后拉近缝合线可有效收缩子宫,达到良好止血效果,且减少了术中打结时间,明显提高了手术效率[11]。另有研究指出,连续交叉内翻缝合不仅在缝合过程中可缩短缝合时间,还能防止针眼渗血,可完全止血;且发现连续交叉内翻缝合牵拉子宫可起到举宫器的作用[12]。间断缝合不仅打结上需要大量时间,缝合过程中对内层缝合效果较差,可留下死腔,止血效果不显著[13]。此外在缝合过程中应操作细致,针距适中、松紧适度,每针缝合应看准后下针,以达到有效缝合,并在缝合过程中应注意避免将血管等重要组织进行缝合,另打结时应收紧打结,防止风险松脱,造成不良后果[14]。

综上所述,在子宫肌瘤剔除术中采用连续交叉内翻缝合可缩短手术时间、减少术中出血量及术后疼痛,缝合效果显著,具有显著临床效果,值得在临床中推广应用。

[1]徐俊,周俊,何兰,等.腹腔镜子宫壁间肌瘤剔除术不同缝合方式的疗效分析[J].海南医学,2011,22(2):33-35.

[2]李雪云,陈英,何雁红,等.腹腔镜下大径线子宫肌瘤剔除术的临床探讨[J].中国医药导报,2012,9(17):82-84.

[3]谢宇,叶凤如,邓红秋,等.子宫大切口、分层缝合方式在腹腔镜下子宫肌瘤剔除术中的应用[J].中国微创外科杂志,2012,12(4):322-324.

[4]温彦静.2种缝合方法用于腹腔镜子宫肌瘤剔除术疗效比较[J].现代中西医结合杂志,2014,23(17):1882-1884.

[5]曾文杰,杜炜杰,赵小峰,等.腹腔镜子宫肌瘤剔除术两种缝合方式对血红蛋白水平的影响[J].浙江医学,2014,36(17):1482-1484.

[6]王淑英.腹腔镜下子宫肌瘤剔除术42例临床分析[J].山东医药,2011,51(47):107.

[7]杜军强,厉华卿.套圈在腹腔镜下子宫肌壁间肌瘤剔除术中的应用[J].中国微创外科杂志,2011,11(5):418-420.

[8]王升科,马海宁,赵福杰,等.垂体后叶素结合腹腔镜肌瘤假包膜套扎法治疗壁间肌瘤的临床分析[J].实用药物与临床,2013,16(2):99-101.

[9]高蓉,李明,魏荣福,等.腹腔镜下大子宫肌瘤剔除术98例临床分析[J].西部医学,2011,23(10):1910-1911.

[10]王亦雄,常薇,郭小芹,等.新疆伊犁州哈萨克妇女阴式子宫肌瘤剔除术58例临床分析[J].实用临床医药杂志,2012,16(22):116-118.

[11]庄会坤,李春芳,杨娜,等.原位旋切法在腹腔镜下子宫肌瘤剔除术中的应用[J].山东医药,2012,52(47):41-42.

[12]黄鑫,张璐芳,侯征,等.腹腔镜下子宫肌瘤剔除术中子宫创面缝合方法的探讨[J].中国微创外科杂志,2013,13(11):1005-1008.

[13]秦海鹰,杨柏柳,代晟,等.86例剖宫产术合并子宫肌瘤剔除术临床分析[J].中日友好医院学报,2011,25(4):230-231.

[14]宋光辉,张松英,李百加,等.腹腔镜下子宫肌瘤剔除术后妊娠结局及相关因素分析[J].中华医学杂志,2013,93(35):2816-2819.