发现父母

2015-06-08杨杰

杨杰

河南新乡的申氏五姐弟,在母亲李文英去世后,决定拍一部纪录片来“留住”已逝的父母。此时,这个以摄像为生的大家庭才发现,“父母生前留在世上的影像,实在太少了”。他们用8年时间,走过几千公里,拍摄了1000多小时的素材。在摄制纪录片的过程中,5个子女也重新发现了他们的父母和父母所生存的时代,也更加理解了“父母”这两个字。

对很多人来说,2015年3月24日是个普通的日子,但是对申氏兄弟来说不是。

那晚,河南新乡砖瓦厂家属院内一改往日的平静。老人们坐在老树下低声谈论着,几排旧楼围成的空地上,高高挂起了一块银幕,追光打在几块简陋的木板搭建而成的舞台上,那上面煞有介事地铺了一层红毯。

年轻漂亮的主持人宣布“首映式”开始后,申长云的心脏扑通扑通地跳。临上场,他突然转头对二弟申长明说,“要不你上去讲吧!”

身为长子,他最终还是走上舞台,接过了侄女手中的话筒。

“你们还记得砖瓦厂的申连成和李文英吗?”.他用很大的力气喊出了父母的名字,声音因激动而微微颤抖。

台下大多是砖瓦厂老职工,这块银幕轻易便勾起他们对年轻时厂区里放露天电影的记忆。他们同样忘不掉的,是每次放电影前喇叭里广播的先进劳模申连成的名字。

这个他们所熟知的老同事,已在22年前去世。如今,在他夫人李文英去世10周年之际,他站在砖瓦厂台上和台下的5个儿女,用了8年时间,走过几千公里完成了这部纪录片,“想留住父母”。

他们是这场首映礼的策划者,也是影片拍摄者。在拍摄完1000多小时的素材后,他们也重新发现了自己的父母。

“父母留在世上的影像,实在太少了”

投影仪的光打在银幕上,调皮的孩子在低矮的舞台上来回追逐着影子嬉戏,大人们则在一片漆黑中议论纷纷。这一切在第一帧画面出现时,都归于沉寂。

镜头在雪地里左右摇摆前进,“咔嚓咔嚓”的脚步声,伴随着粗重的呼吸声,以上坟开始的画面显得平静又意味深长。祭奠过后,摄像机对着车窗外柔和的太阳拍摄,随着路途颠簸,太阳好像在一排行道树里跳动。申氏兄弟说,这体现了他们当时并不平静的内心。

“我们这一辈子也不像人家一样有轰轰烈烈的事业,我们的家庭是全国最最普通的家庭,吵吵闹闹、磕磕绊绊走到现在。”二儿子申长明说。在哥哥眼里“嘴太猾”的他,现在在大家庭里负责迎来送往,是应对媒体的“发言人”。

这个大家庭始于上世纪30年代,申连成和李文英分别在河南浚县一条河的上下游出生。之后不久的1942年,他们赶上饥荒席卷全省,河南省的3000余万百姓,有300多万人饿死,另有300多万人西出潼关做流民,沿途饿死、病死、扒火车挤踩摔轧而死者无数。

因为脚上有伤,6岁的李文英没随母亲外出逃荒。怀有身孕的母亲挑着两个箩筐,里面坐着她年幼的弟弟和女儿,她两个大一点的儿子则一前一后跟着。沿途吃了许多苦,荒,却终究没有逃掉。最终,李文英的母亲和舅舅饿死异乡,一起逃荒的乡亲把二人草草葬在了山西的土地上。李文英的姐姐被送人,她的两个哥哥,一个去了煤矿干活,一个当兵上了战场。

在纪录片里,申氏兄弟借用了电影《一九四二》的镜头描述这段逃荒的经历,给了箩筐一个大大的特写。因为后来,李文英那位当兵的哥哥回来认亲,找到妈妈和舅舅的坟头,挑回两堆白骨,完成一次“团圆”,用的就是两个箩筐。

这也让申家儿女经常感慨命运的“幸”与“不幸”——如果母亲李文英当年不是因伤留在老家,此后所有人的命运都将会改写。

他们在逃荒中出生的小姨,当年就像个物件一样,被辗转送了四户人家,并终老山西。在小姨离世前,申氏兄弟为拍纪录片曾五上山西,尽力“还原母亲的过去”。

为父母拍纪录片,则缘于一直搞婚礼摄像的兄弟仨看到了获得金马奖最佳纪录片的《山有多高》。“凑在一起看完后被纪录片里的情怀感动了……”决定拍一部属于自己家庭的纪录片。

早在15年前,申家已有7台摄像机,摄像生意当时在新乡做得远近闻名。但在2007年决定开拍记录片时,他们才懊悔地发现,“父母生前留在世上的影像,实在太少太少了”。

兄弟三人凑在一起,回忆了很长时间才想起,母亲李文英第一次入镜,是在申长明拍摄女儿时。那时,他的二女儿正蹒跚学步。

“我记得在河堤上,因为要拍女儿,我把机位架得很低,母亲在后面走,远远地拍到了她。”.申长明边回忆边操作他的电脑,每个硬盘里都有母亲的文件夹,但可供使用的素材实在有限。仅有的一些视频,也是摄像机需要放电时,逮着谁拍谁,无意中留下了母亲零星的影像。

对一个以摄像为生的家庭来说,这有些不可思议,也让兄弟三人决心回访山西、砖瓦厂和老家,试图从父母同辈人的只言片语里,拼凑出父母工作、生活的全貌。

...

“都说母爱是伟大的,怎么伟大?这就是最伟大的。”

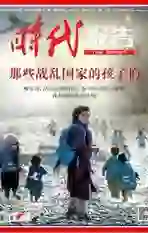

砖瓦厂家属院内贴了两张纪录片的海报,背景是昔日砖瓦厂的风貌。高耸的烟囱直插云霄,红色的砖头组成低矮的厂房。

这家成立于1953年的砖瓦厂,起初名为河南省机制砖瓦公司,后来成为远近闻名的国营大厂。那时,在卫河上当了四年纤夫的申连成看到招工信息后,决定试一试。不曾想,这一试便让他奉献了一生,并给一家人的命运都打上了砖瓦厂的烙印。

只身一人进厂的申连成不仅投身其中,还给在老家的妻儿们留下了“砖瓦厂似乎是比家更重要”的印象,这也让他后来被评为河南省劳模、还当上了省人大代表,获得了很多荣誉。

半个世纪后,儿女们在纪录片里回忆,父母刚刚结婚时,“他们白天干活,晚上相见,以至于很长一段时间内,彼此的容貌都不熟悉”。

最终导致一家人团聚的,竟是上世纪60年代的那一场大饥荒。在老家食不果腹的李文英,只能带着孩子到厂里找丈夫。夫妻在砖瓦厂团聚后,他们的长子申长云在1965年出生。

然而,就在他和弟弟们开始拍纪录片的当年,砖瓦厂宣布破产,但“破产不停产”。这给了申长云重回砖瓦厂的机会。

2010年,为了体验父亲当年工作的环境,会计出身、坐惯了办公室的申长云选择了回砖瓦厂干一年体力活,并拍下一些影像。

在镜头里,申长明与一个正在拉灰的精壮汉子聊天,“您今年多大年龄?”

“38了。”男人光着膀子,一边铲灰一边回答。

“38了?不显,瞧着怪年轻。”

“咦,干这活累得可显老。”

.“一天干几个钟头啊?”

“一般干6个小时就拾慌(累的意思)了,再干就受不了了。”

在随后的长镜头里,申长明说,“现在我一下子就想起俺妈,也是拉着同样的灰,一天干8个钟头,还要给俺姊妹5个做饭,下班还要翻坯,俺妈当时干三样活……”说到这里,他说不下去了,“我现在有点激动,都说母爱是伟大的,怎么伟大?这就是最伟大的。”

为了体会老人们的这种“伟大”,兄弟仨曾带着各自的孩子到砖瓦厂,重新体验爷爷奶奶曾经的工作。出乎他们意料的是,半大的孩子们开开心心地翻转着砖头,显然把这当成了一种游戏。

他们的奶奶李文英,当年可没有这么轻松。当年这个壮劳力,每天需要沿着小火车的轨道步行,即便没有负重,也需要走两个多小时。但不负重的情况很少有,李文英需要拉着装有500块砖的车往返两次。

她每天凌晨三四点钟就得出发,跟着一群同样在砖瓦厂打零工的女人们,拉着砖穿过周围大片的空地和农田,往城里走。怕磨破衣服,行路时又赶上天黑四下无人,女人们时常把上衣脱下,光着上身往前走,每当走到一个叫做共产主义大桥的地方,天就开始亮了,女人们再穿好衣服。

因为共产主义大桥处太陡,女人们需要三个人合力,才能推着一车砖到桥顶,回来再共同推下一车。周围农村上了年纪的人,谈起砖瓦厂这些男人女人,都会带着敬佩和感叹的语气说一句,“干活都像驴一样。”

如今,那些男人女人有些已故去,有些已经成为老头老太太,仍住在家属区院内。扎推坐在树荫下聊天,成了他们退休生活的主要部分。有人戏称他们为“等死队”,“都是重工业出来的人,身体都不太好,年轻时出力出大发了”,也许聊着聊着,哪一天就少了一个人。

他们曾起早贪黑挥洒汗水的那条路,已经变成6车道宽的平坦大道,两侧曾经让人迷失方向感的农田也已变成仓库和崭新的工厂。

申氏兄弟曾一次次开车往返家属区和砖瓦厂,指着母亲曾经走过的桥,回忆它当初陡坡的样子。在那个只认吃苦的年代,他们的父亲靠着体力和精力当上了劳模。

成就他父亲的砖瓦厂,勉强支撑了几年后,最终在2011年彻底倒闭。偌大的厂区现在只剩下门前一个立柱,上面曾经清晰地刻着“抓革命促生产”几个大字。

2011年,在厂里体验生活的申长云眼看厂里最高的烟囱要推倒,便给弟弟打电话,让他带着摄像机赶来。可惜他们刚走到一半,烟囱已然倒下。随之倒下的,还有“消除重体力劳动”那几个大字。他们镜头里为了孩子而出苦力的那位父亲和母亲,也不得不另寻出路。

站在砖瓦厂的废墟上,还能依稀望见最远处的一段围墙,留下的水塘里,脏兮兮地看不出应有的颜色。申长云听说,这个父母为之工作一生的“战场”,马上要建高新技术园区了。

当他们把镜头转向曾经住过的更换过两次主人的老房子,发现也只有一片废墟。只是那些散落的砖头、杂草和残存的灶台,仍能勾起他们儿时的些许记忆。

在那个物质匮乏的年代,家里的馍被高高地挂在房梁上,以防小孩子随意拿走吃掉。白面是极其珍贵的东西,有时母亲做花卷,外面裹一层白面,看得孩子很兴奋,一口咬下去,里面却是黑色的粗粮。小孩子有了冰糕,从来不会咬着吃,而是一点一点舔着吃。

那种对于食物的渴望,1956年出生的大姐申留云感触最深。她出生两年后,大食堂兴起,家家户户都把锅上交,“一开始,吃得可好,俺妈说我当时都不吃菜,光拣好的吃。”没过多久,食堂里的饭越来越稀。到后来,申留云根本填不饱肚子,每次邻居家一煮萝卜缨,她就站在大锅旁,直愣愣地盯着锅,等熟了,抠下切缨时残留的那丁点萝卜,解解馋。

有一次,申留云跟母亲排队去食堂吃饭,许多天攒下一个馍,母亲把馍交到申留云手里,让她看好,站在一旁别动,自己去另一个队排队打汤。母亲刚走,一个大人就过来把馍抢走了,抢完就跑。申留云哇哇大哭,等母亲回来,问她“你咋哭了?咋不看好你的馍?”打那以后,母亲走两步就回头看看她。

相比之下,有些重男轻女的申连成对自己的女儿不太上心。

“我爸有点不很待见我们俩姑娘。”申留云说,“弟弟没出生时,有什么好东西爸爸不给我们吃,都给侄子吃,指望侄子养老。”

申长云的出生,则改变了他们的劳模父亲。在纪录片文案里,申氏兄弟描述,“家里添了男丁,父亲不再像以前甩手掌柜似的只顾工作,而是对家庭的责任感倍增,开始更多地关心母亲,关心孩子。”

三次触及内心的“去世”

访谈了许多老人,回忆了许多故事之后,申氏兄弟越来越清晰地感受到父母到底是怎样的人。

如果只能用一个词形容母亲,他们和周围很多人的答案是“节俭”,用新乡话说,叫“仔细”,有时甚至到了抠门的地步。老人吃完的玉米糊糊舔得干净得不用洗碗,晚上天黑到什么也看不清的地步才开灯。

二儿媳妇有次早上上班着急,拿西红柿在水龙头下冲洗,拿着边走边吃,婆婆就有点生气地责怪她浪费。按照老人的习惯,冲洗西红柿的水要用盆接着,刷碗再用,最后再冲厕所。

家里所有的剩饭都会变成第二天的食物,买菜从来不买新鲜的,因为新鲜的更贵。剩饭和不新鲜的菜,很难做出可口的食物,有时家里人需要背着老人,偷偷到外面填饱肚子。

这位一直掌握着家里财政大权的母亲,还有个百宝箱,里面放着钱和存折。晚年,老人得了健忘症,总怕别人拿她钱。帮母亲打理箱子的申长云,会把钱存进银行,并定期将整钱换成零票;母亲眼神不好后,他们会偷偷用点钞币代替真钱。总之,一定要让百宝箱满满的。

“箱子里必须有钱,可能是年轻时受苦受惯了,手往箱子里一摸,有钱,才踏实。”申长云说。

母亲2005年3月去世后,一家人围在百宝箱前,谁也没有言语。最后申长云说了句,“分了吧。”打开一看,母亲竟然从牙缝里省出来了几万元钱,每个儿女分了一万多。

“我知道母亲手上有钱,没有想到留给我们这么多。”申长明当时鼻子一阵酸楚,眼泪夺眶而出。“别人家分钱都很开心,我们当时却是最悲痛的时刻。”

由于母亲是脑溢血去世,事发突然,让5个儿女都觉得“很受打击”。“如果母亲生病了自己能伺候几年,也算是尽孝了。但还没来得及好好伺候,她就先走了。”他们说。

对老人的大儿子申长云来说,这是他经历的第三次触及内心的“去世”了。

第一次是毛主席去世。厂里开追悼会,哭晕了好多人,11岁的申长云年纪虽小,但他清晰地记得内心的悲伤和惶惑——毛主席不在了,以后可怎么办呢?

第二次是父亲去世。申长云已29.岁,结婚多年,但他仍有感觉——要是没爸没妈了,自己该怎么办?

第三次便是母亲去世。他已年满40岁。步入中年的他,尽管心情依旧失落和悲痛,但跟之前已不同,“悲是悲,但我能顶起这个天了,能领着家往前走了”。

同时,他和弟弟们也能平静地回过头打量和父亲的关系了。

在申长明的记忆里,哥哥申长云年轻时和父亲的关系并不好。有一年,申长云的好朋友意外身亡,噩耗传来后,父亲明知不是大儿子出事,但还是悄悄跑到砖瓦厂看了看,直到确定后,心中的石头才落地。申长云当时问父亲,“你明知道不是我,怎么还去?”父亲轻描淡写地回答,“我就是闲着没事儿去随便看看”。

“我当时不理解,有了孩子后,我才恍然大悟,纵然爷俩不对脾气,但父亲对哥哥的爱是细节的,是悄然的。”申长明在纪录片里说。

晚年的申连成沉默寡言,常常坐在老式的皮质沙发上,不发一言,因为害怕费电而不看电视。二儿媳妇当时晚上要上夜班。他每次都坐在沙发上等着,一到点就去叫儿媳妇上班,之后自己才睡觉。

这位行事严格的父亲还有一个原则,不动用任何关系为家里办事,以至于很长一段时间,这位省劳模和人大代表的小儿子都没有工作。这让外人觉得不可理解。

而外人一些不讲原则的做法,在申连成看来也不可理解。1989年,单位分房时,由于没有得到应有的待遇,老人心情郁闷,得了脑血栓,并在4年后病逝。

“父母亲基本上不识字,但他们用自己一生的行为操守书写了‘克勤克俭、无私奉献这八个大字,更让我们懂得了家的含义。”他的儿女们在纪录片里说。

因为性格不同,这一家人以前没少争吵。但父母去世后,生活的磕绊和琐碎,忽然因为一个共同的目标而变得无足轻重。“拍纪录片的过程中,有什么事一起商量,虽然有时也会拍桌子,但我们学会了忍让,学会了成熟。”申长云说,“手足之情更浓了。”

他时常组织姐弟5家的16口人一起旅游,“虽然双亲不在了,但家的概念还在”。只是近几年,他们这一代人的身体开始出毛病了,下一代步入工作和结婚生子的年纪,能把人凑齐组织起来出游变得越来越难了。

在拍纪录片的这8年中,申长云也更加理解了“父亲”这两个字。“儿子跟我说,我很压制他,有我在,他就喘不过气来,我自己却没有感觉。”后来儿子听到了一首名叫《父亲》的歌,就编了个片子送给申长云。“从技术的角度讲,编得很烂,傻乎乎的。”申长云笑着,“但我很喜欢。”

5月1日,他和弟弟们接手了一桩婚礼策划和摄像,用的还是纪录片首映时的舞台和红毯。作为司仪,申长明特地让新郎在台上对父母说一句“我爱你”。仪式结束,他还执意要到新郎老家,给他们拍一张全家福。作为摄像,申长久在拍儿女时告诉同伴,“稍微把镜头挪一挪,也拍拍父母吧”。

“现在的人们打开手机,里面有没有孩子的照片?又有没有父母的照片呢?”他反问道。

而这,来自于他们兄弟三人这一生都无法弥补的遗憾——他们走了很多地方,找了很多人,还是无法找到一张父母的合影,最终出现在纪录片里的父母合影,是他们用软件合成的。