计算机组成原理实验之“微改革”

2015-06-07迟宗正赖晓晨张政凯

迟宗正, 惠 煌, 侯 刚, 于 成, 赖晓晨, 张政凯

(大连理工大学 软件学院 实验教学中心, 辽宁 大连 116621)

·实验教学与创新·

计算机组成原理实验之“微改革”

迟宗正, 惠 煌, 侯 刚, 于 成, 赖晓晨, 张政凯

(大连理工大学 软件学院 实验教学中心, 辽宁 大连 116621)

通过分析计算机组成原理及其实验教学现状,指出了现阶段计算机组成原理实验教学存在的部分不足,从教学手段、实验仪器升级改造和考核方式改革试点等方面提出了相应的改革措施。实践结果证明,改革内容提升了我院计算机组成原理实验课程教学效果。

微信平台; 实验箱升级; 实验考试考核

0 引 言

计算机组成原理课程是计算机相关专业的核心课程,具有抽象性强、学习难度大等特点,因此配套相关实验以帮助学生充分理解和掌握[1-2]。该课程是大学生建立计算机整机概念和学习硬件的枢纽课程,所以其重要性不仅体现在对学习硬件专业的学生,对于软件工程等专业的学生认识并掌握计算机系统原理,进而在此基础上提高自己的编程水平,也同等重要[3-4]。

在计算机相关专业中,硬件与软件相辅相成、息息相关,清华组成原理课程王诚老师指出计算机组成原理课程不能只强调硬件,忽视软件,硬件是软件的基础,软件是硬件的目的。他设计和研发的计算机组成原理实验箱TEC-XP,其中很多部件实验都是融合汇编语言来完成[5~7]。

本文拟从教学模式、实验设备升级改造和实验考核方式三个方面入手,指出现阶段计算机组成原理实验教学存在的一系列问题,并由此提出解决以上问题的教学改革方法:建设计算机组成原理微信公众平台,焊接线路、设计制作实验箱配套扩展模块以及增加实验考试(笔试与机试相结合)。通过实践统计数据证明改革内容提升了大连理工大学软件学院(以下简称我院)组成原理实验教学效果[8]。

1 计算机组成原理实验现状

(1) 在移动设备如此盛行的时代,依然延用传统下达课程参考资料方式,未能与时俱进。

传统的教学方式,教师所有的课程资料(包括课程课件,讲课视频,实验效果视频等相关资料)上传至FTP服务器,学生借助电脑下载观看学习。采用这种方法,一是需要网络支持;二是电脑体积笨重、不便携,灵活性太差[9-11]。

另外,有时因客观原因需跟学生协商调课,或者通知学生最新的上课内容安排。传统方式是通过教务在学院发“学生周知”,或者挨个通知班级的负责人,采用第一种方法,缺点在于,我们需要与教务联系并最终确认通知内容,而且学院的通知也无法保证所有的学生能在第一时间看到,缺乏时效性;而第二种方法,对于我院的实际情况来说,学生是自由选课,同一节课上课的学生,经常分属多个不同的行政班级,所以要找到各个学生的负责人,负责人再通知其班级成员,过程繁琐,可行性差[12-13]。

其次,学生经常在课下做预习或者测验时发现难点问题,传统的面对面答疑方式能够比较清楚地向学生解释问题,然而过于局限,而且如果学生有疑问者众多,师生时间不利于统一安排。

(2) 实验箱由厂家统一生产,无法完全满足每个大学的教学需求。

我院购买的清华大学科教仪器厂生产销售的TEC-XP实验箱,由清华大学计算机组成原理教研室王诚教授团队设计研发。由于各高校有不同的培养计划,对课程有不同的需求,因此一款通用实验箱必然无法满足所有教学需求。另外还有一些输出接口不够完备,影响实验效果展示。TEC-XP实验箱上留有的可扩展接口让我们在此基础上实现实验箱的升级改造。

(3) 传统的实验考核方式,存在一定漏洞,无法准确对每一名学生进行准确评估。

传统的考核方式主要分为课前预习、实验操作、课堂表现、实验报告以及出勤情况。其中课前预习主要包括下载参考资料完成相关的预习题;实验操作是指完成课堂规定的实验内容;课堂表现主要看学生对于随堂提问的回答情况;当堂实验结束后需要按要求完成实验报告。其中预习题和实验报告存在抄袭的现象,由于实验内容不是开放的,实验效果都一样,很难区别出完成的好坏,一般都是通过完成的快慢分级成绩,然而存在部分做得慢的同学请教提前完成的同学,所以完全按照快慢分等级存在一定纰漏。另外,针对比较复杂的实验,采取分组的考核方法,该方法很难界定组内成员的工作量,并且往往大部分工作主要由一位成员来完成,另外几位成员“打酱油”,而最终所有组员成绩一样的话,也存在不合理性[14-15]。

2 计算机组成原理实验之“微改革”

分析了计算机组成原理实验的现状,指出了该实验课程存在的问题之后,提出了计算机组成原理实验之“微改革”,主要包括建设计算机组成原理实验微信公众平台;设计研发TEC-XP实验箱扩展模块,完成实验设备升级改造;试点“笔试+机试”的实验考核方式三个方面。

2.1 微信公众平台之“微平台”

2.1.1 建立“微平台”的可行性

(1) 随着时代的发展,传统的预习方法无法满足新时代大学生的需求。在传统方法中,学生须借助电脑下载和观看参考资料,十分不便。然而伴随着科技的进步,当代大学生几乎人人一部智能手机。目前智能手机的操作系统,无论是ios还是android,都可以安装微信平台。手机的便携程度远远超过了电脑,这给我们建立新的预习模式奠定了基础。

(2) 另外,我院的基础网络设施改造项目的实施为“微平台”的推广提供了便利。2013年我院在教学楼、实验楼、图书馆、办公楼以及宿舍楼都完成了网络设备的更新换代,并安装了足够多的无线节点,覆盖了整个校园。在无WiFi的情况下,微信平台的信息都需消耗电话运营商的GPRS流量,而遍布校园的无线节点提供了足够的WiFi热点,使微信公众平台信息能够实现实时高速免费传输。

2.1.2 “微平台”具体实施

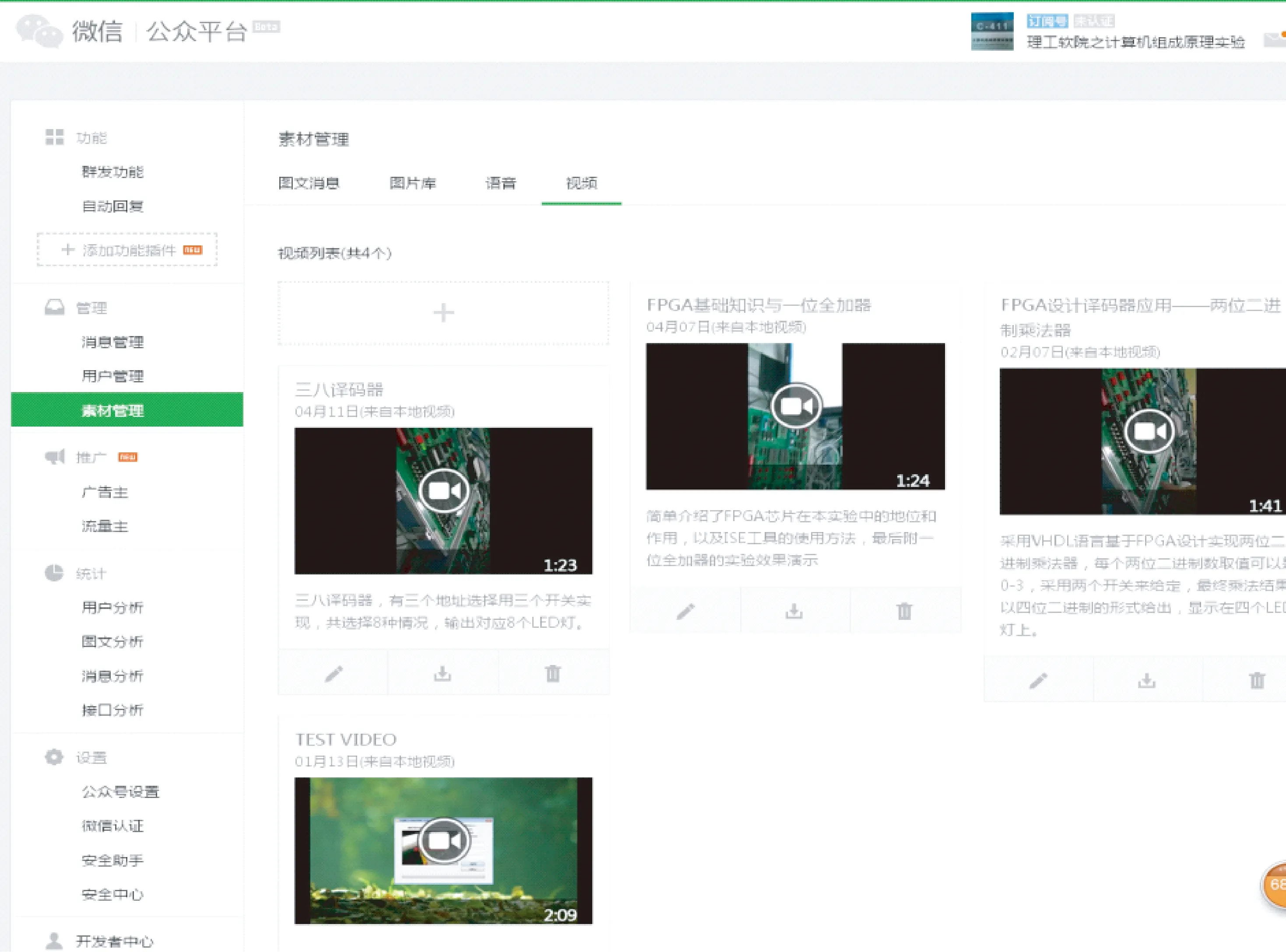

(1) 通过微信平台申请注册一个公众平台账号,将讲课课件、讲课视频以及实验效果视频等相关资料,按照平台要求修改处理上传至素材管理。在初次上课的时候让所有学生在微信平台中关注此微信公众账号,通过微信平台可以群发给所有关注者演示文稿和实验视频,关注此公众账号的所有微信用户都会收到相应的参考资料,并直接可以借助微信平台的内嵌插件进行播放,无需另装播放程序,真正地实现了随时随地预习的新型预习模式。理工软院之计算机组成原理实验微信公众管理平台界面如图1所示,智能手机具有订阅号界面、接收消息界面以及平台二维码。

(2) “微平台”互动环节实施。采用以课程负责人为主,课题组所有成员参与的轮班制,在线回答同学提出的问题。

(3) 另外,此微信平台模式可以推广至所有的实验课程乃至理论课。目前已在我院实验中心实现初步推广,计算机网络综合实验课程负责人惠煌老师已经申请到网络实验订阅号。

图1 “微平台”管理界面

2.2 实验仪器设备之“微改造”

由于实验设备由厂家根据高校的普遍需求而设计,所以缺乏一定的针对性,我们在使用的过程中也发现了很多可以改进的地方,加强实验的效果。

其中FPGA设计性实验中,与芯片相连的输入开关和输出显示LED分别只有八个,这在进行提高性和复杂综合性设计实验的时候往往不够用,造成了输入需要多次进行、中间结果无法显示、最终显示的结果不全等问题,而且还存在像六十进制计数器实验,其结果显示是以二进制形式分别显示个位和十位,结果显示不明朗。

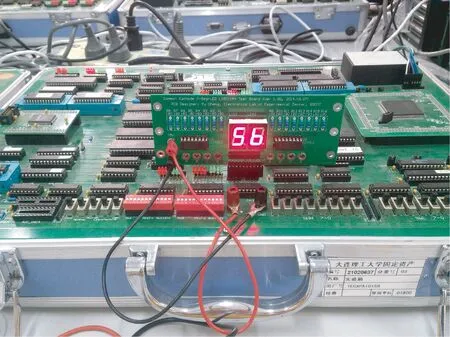

鉴于实验箱在使用过程中存在以上的不足之处,计算机组成原理课题组与数字电路模拟电路课题组协同设计电路板,并制板焊接,目前已经设计了计数器实验中个位和十位的二进制到十进制转化,并由LED显示结果的电路,还加强了FPGA芯片的设计,增加了与芯片管脚相连的LED灯,在运行的过程中能够实时监控程序运行的中间状态。扩展板及其与TEC-XP连接如图2所示。

2.3 考核方式之“微试点”

在传统的考核方式中,预习报告和实验报告存在一定的抄袭现象,只能以完成的快慢和对问题的理解程度、学习态度以及认真程度来评定,实验的最终成绩无法做到公正、公平,并且所有同学每次都认真参加实验并通过各种各样的方法(包括请高手指导帮助)完成实验内容,无法依次为依据来评定学生实际能力。

对于实验课,理论专业课则不存在此类问题,理论课的成绩主要由最后的考试给定,学生学得好坏由学生卷面成绩评判。因此我们提出效仿理论课,将考试考核方式融入到实验考核当中。我院计算机组成原理实验课程一届学生720人,一般50~60人一个班,初次考试试点选取31人的小班进行,考试形式采取笔试与机试相结合的方式,笔试主要是跟实验平台以及具体实验相关,机试要求采用VHDL语言在FPGA芯片上设计能够实现该数字逻辑、存储器或者ALU。最终的实验成绩综合考试成绩、课堂测验以及实验报告给出,更加准确,更加公平。如图3为我院2014年度小班考试环节。

图2 TEC-XP实验箱扩展板

下一步我们将尝试把课前预习、课堂测验以及实验考核与微信公众平台结合,建设基于微信公众平台的学习、测验、考核一体化平台。通过微信公众平台实现课前预习、课堂测验以及最终考核,并能够根据学生的作答的分数纳入到最终的成绩评定。

图3 实验考试环节

3 效果评价

学生通过关注计算机组成原理微信公众平台,获取每堂实验课要点、难点内容,课上进入状态快,少走弯路,能够快速理解和完成实验内容。另外,根据学生实验报告册最后实验心得体会以及课下向学生调查统计,95%以上的同学为借助计算机组成原理微信公众平台推送预习要点信息这种新教学方式点赞,其中真正能实时查看、学习并从中获益的有70%以上。

为充分发挥学生的能动性,每堂课实验内容都包括基础内容和提高型选做内容,关注微信公众平台的3个班能够接收到每堂课的实验难点和注意细节,因此上课时进入状态早,基础实验内容完成快,每次课基本都有40%~60%的同学有时间和精力去尝试选做内容,而未关注平台的班级,上课进入状态慢,基本只有5%~15%的同学去尝试选做内容。学生通过实验报告册的课程心得体会给计算机组成原理实验微信公众平台,并用于教学给予充分肯定。

4 结 语

通过此次改革,“微平台”拉近了教师与学生的距离,信息传达快,而且学生随时随地都能观看参考资料完成预习;“微改造”让实验箱更加完善,更能满足学生的需求,更好地呈现实验结果和程序运行过程中的中间状态,帮助学生理解和掌握实验内容;“微试点”也为今后实验课程考核方式提供了参考。实践结果证明,计算机组成原理“微改革”提升了我院计算机组成原理实验课程教学效果。

[1] 马汉达,赵 蕙.计算机组成原理实验教学改革[J].计算机教育,2010,17(9):30-33.

[2] 张 磊,郑 榕,田军峰.《计算机组成原理》实验教学改革[J].实验科学技术,2013,11(2):107-110.

[3] 姜欣宁,陈 宇.“计算机组成原理专题实验”的教学改革[J].实验技术与管理,2013,30(4):162-165.

[4] 秦磊华,王小兰,管 军.EDA仿真在组成原理设计性实验中的应用[J].实验室研究与探索,2009(4) :79-82.

[5] 黄沛杰,徐东风,殷建军.计算机组成原理实验教学中的计算思维培养[J].计 算 机 教 育,2012(8):103-106.

[6] 陈智勇,李民政,陈 宏.计算机组成原理精品课程建设的探索与实践[J].计 算 机 教 育,2011(2):56-59.

[7] 张 磊,郑 榕,田军峰.计算机组成原理理论实验教学无缝结合的新方法[J].实验室研究与探索,2013,32(5):168-172.

[8] 肖 娟,龚德良,王 嵩,等.计算机组成原理实验方式改革[J].计 算 机 教 育,2012,21(11):80-82.

[9] 侯宏霞,松 云.“计算机组成原理”精品课程建设的实践与探索[J].计算机教学,2010(2):119-121.

[10] 白 明,张 健.基于GEF的计算机组成原理实验仿真[J]. 实验技术与管理,2010,27(9):81-84.

[11] 王晓岗,张 星,李 静,等.开放实验教学管理研究[J]. 实验技术与管理,2013,29(4):155-157.

[12] 袁春风,陈贵海.“计算机组织与系统结构”课程的教学现状和改革思路[J].计算机教育,2009(16) : 153-156.

[13] 付小晶,武俊鹏,程旭辉. 关于提高“计算机组成原理实验”课程教学质量的探讨[J]. 计算机教育,2009(8):96-99.

[14] 张 亮.应用 EDA 技术改革“计算机组成原理”课程设计[J]. 计算机教育,2009(19):40-42.

[15] 蒋本珊, 王 娟, 洪 杰. 计算机组成原理实验改革初探[J]. 实验室研究与探索, 2007(12): 270-273.

Micro Reform of Experiments for Principles of Computer Composition

CHIZong-zheng,HUIHuang,HOUGang,YUCheng,LAIXiao-chen,ZHANGZheng-kai

(School of Software, Dalian University of Technology, Dalian 116621, China)

By analyzing the current situation of experiment teaching for principles of computer composition, the paper points out the shortcomings existed in the experimental teaching from teaching methods, upgrading experimental equipment and assessing methods and so on. Some reform measures are performed. The practice of the reform actually promotes the whole experimental teaching to a new grade.

weichat platform; upgrade experimental box; experimental examination

2015-01-02

国家自然科学基金(61402073);辽宁省教改项目(UPRP20140893);大连理工大学实践类教改专项(ZX2014018);大连理工大学现代远程类教育改革重点项目(ZD2014028,ZD2014038)

迟宗正(1984-),男,山东青岛人,博士在读,工程师,主要从事计算机组成原理实验、嵌入式综合实验以及数字与模拟电路实验的教学及实验平台管理工作。

Tel.:13591169937; Email:czz.dut@163.com

赖晓晨(1977-),男,台湾台中人,博士,讲师,研究方向为:嵌入式系统设计、无线传感网络。

Tel.:13889415322; E-mail:far.away@tom.com

TP 39; G 642.42

A

1006-7167(2015)08-0154-04