民国时期中国地方经济史研究的理论与实践——述王兴瑞少为人注意的一篇旧文

2015-06-06王传

王 传

(华东师范大学 历史系,上海200241)

王兴瑞(1912—1977年),海南乐会(今琼海)人。1929年入中山大学历史系学习,后为文科研究所研究生,毕业即被聘为校长邹鲁的秘书,历任广东省教育厅秘书、广雅中学校长,兼任中山大学、岭南大学、珠海大学教授。1954年任教于雷州师范学校,直至逝世。王兴瑞关于地方社会经济史的著述颇丰,计有专书《海南岛黎人研究》、《海南岛苗人研究》、《海南岛经济史研究》等四种,论文四十余种,不仅是“治史学、民族学、农学之珍贵的文献资产,同时亦系‘海南’研究不可缺少的史料与借鉴”[1]。遗憾的是,由于王氏曾在国民政府任职,解放之后卷入政治漩涡,学界至今尚无关于他的学术研究之作。

一、理论准备:学术经历与学界潮流

王兴瑞的学术经历,与历史学家朱谦之和人类学家杨成志的影响密不可分。前者将其引入到经济史学研究的领域,后者则培育了他对人类学田野调查的兴趣和研究技能。王兴瑞后来将历史学和人类学这两种不同学科的训练熔为一炉,并在学界潮流的助推之下,成就了其独特的理论创新之路。

1932年,历史学家朱谦之全面主持中大史学系工作,提倡“现代史学运动”,王兴瑞加入中大史学研究会,积极响应朱谦之倡导的社会经济史研究。同年,朱谦之创办《现代史学》杂志,刊出了国内首个“经济史研究专号”,陈啸江、傅衣凌、王兴瑞等一批研究中国社会经济史的青年学生积极为该刊撰文供稿。王兴瑞在为《现代史学》撰稿的同时,还时常参与杂志的组稿和编辑工作,成为该刊印行的“最大的助力”者之一[2]。

在朱谦之提倡社会经济史研究的影响下,王兴瑞在《现代史学》、《食货》等杂志上发表一系列有关社会经济史研究的论文。1935年,在朱谦之指导下以《中国农业技术发展史》为题完成本科毕业论文,该文经教授委员会评定为“甲等”,并提出请奖,在《现代史学》上连载数期。除此之外,他还翻译了日本中国经济史家加藤繁的《清代农村的定期市》,加入到中国社会经济史研究的大潮中。

1935年,王兴瑞入中大研究院,追随杨成志系统地学习人类学知识,积极从事田野调查的实践。1936年11月,王兴瑞随杨成志参加广东北江瑶山人类学田野考察团,该考察团由杨成志领队,考察之前,预先对调查工作进行了内部分派,王兴瑞负责考察瑶人的经济社会,内容涉及瑶区的农、牧、渔、手工、家族私有财产与贫富、婚姻制度、图腾遗迹等方面[3]。

王兴瑞生于海南,对于当地历史文化情有独钟,数年的专业训练,使其对海南地方史的研究兴趣大增。早在1934年发表的《琼崖黎人概观》中就曾说到:“兴瑞因读史,又因生地关系,对琼崖岛黎人的材料颇为留意”[4]。自瑶山调查归来之后,王兴瑞得知岭南大学西南社会调查所和中大文科研究所拟合组海南岛黎人考察团的消息,这让他兴奋不已,在杨成志的指导下拟定硕士论文研究计划——《海南岛黎人研究计划》。在该计划中重申研究海南地方社会史的愿望,他说:“瑞生长在海南,得地利之便,对于这件工作,责无旁贷,数年来念之在心。”[5]1937年1月初,兴瑞将拟定的研究计划函呈研究院申请参加此次调查,顺利得到批准[6]。2月,王兴瑞代表中大前往海南黎苗人聚集区域调查4个多月,负责考察黎苗社会组织、经济状况、风俗习惯、宗教迷信、歌谣传说、汉黎苗诸族间的相互关系等。回校后,在杨成志的指导下,将所搜得材料整理后,结合历代史籍所载黎人资料,加以历史的分析,写成《海南岛黎人调查报告》一稿,获硕士学位。

早年地方史研究的特殊经历,成为日后主张地方经济史研究的“在地化”重要思想来源。王兴瑞认为当地人研究当地的历史,最大的优势在于他们对该地方的一般历史,乃至风俗人情有一定程度的熟悉。因此,他提倡某地方经济史的研究工作,最好由该地方的人来担任,他在这个地方生长,这个地方的一切情形和历史沿革当然熟识,研究工作的进行自然比外人要顺利的。同时,地方史研究更需要学术分工,须深处不同地域的学者通力合作,根据各地的资料优势而有所偏重,因为在不同的地域,一般的史籍是比较缺乏,只有各该地方的史料特别丰富(如地方志之类),地方史家也应该利用这个优点来进行局部的研究工作。为此,他建议在各大学设立地方史研究室,举行地方史料展览会,让许多不容易收集的私家保藏史料公布于世[7]。

长时间的人类学学习和田野调查实践,使王兴瑞有机会接触各类民间历史文献资料,观察多种民间宗教仪式,直接影响了他后来对民间历史文献在地方经济史研究意义的阐述。比如,在北江瑶山调查时,为了从农业技术上考察各时代瑶人的农业生产实情,作者通过调查农业生产工具,并绘制简图,通过对正史及地方志文献、歌谣等资料的比较对读,考察瑶人的农业经济发展水平;通过传说、家先书来考察瑶人的婚姻制度等[3]。在海南黎苗调查期间,他有机会近距离观察黎苗“打山”、“跳娘”、“出葬”、“做平安”等民间宗教仪式,搜集族谱、地契、契约文书、经书、歌谣、传说等民间文献,考察黎苗的社会经济[8]。

当然,王兴瑞之所以能提出地方经济史研究的理论和方法,除与他本人独特的学术训练以及主观能动有关,更离不开当时整个学术环境的浸染。

王兴瑞关于中国社会经济史研究源于发生在20世纪二三十年代中国社会史大论战。对于这场论战,王兴瑞目睹全部过程,他后来回忆:在20世纪二三十年代之交,中国社会政治风云谲变,出现许多突发事件,这使亲历这段历史的当事人“眼花缭乱,手足无措”,于是不得不重新去认识中国社会,从而引起中国社会史研究的狂热。然而,经济是社会结构的下层基础,欲理解整个社会的性质,不能不从经济结构的理解开始,在这种形势之下,中国经济史的研究,便风起云涌,盛极一时[7]。

以社会史大论战为背景,研究者“多于历史诸现象中特提经济一观点,其说风靡一世,社会史遂有取政治史而代之之趋势”[9]1。嵇文甫根据中国经济史的研究特点将其概括为概说、论战和搜讨三个时期[10]1-3。其中“论战期”显得尤为热烈,一时间大小书肆坊间充斥着大量社会史研究书刊。对于这一时期出现的作品,陶希圣认为这种“材料取自过去的史家,解释取自过去的理论家,作者不过从中拍合一下子”的作品很难叫做社会史,充其量只能叫做“中国史的社会学的解释”[9]1。以郭沫若发表的《中国古代社会研究》为标志,中国社会史研究进入“搜讨期”,各种期刊杂志均能以搜集史料相号召,这与《读书杂志》上剑拔弩张气象迥然不同,开始“从热烈到冷静,变空疏为笃实”,“偏重材料的搜集,而轻视理论的探讨”,这种学术风气的出现是由之前“空洞论战到处碰壁之后”的一种必然趋势[10]1-3。其中《食货》杂志的创办可以说是这种学风转变的风向标之一。陶希圣认为奢谈方法论,而不去寻找材料,仍然是“说梦”而不是“治学”,“丰富的材料才是犀利的战具”。于是,在1934年,陶希圣为扭转中国社会史研究中“搭架子”、“拼材料”那种“公式主义”的流弊,创办《食货》杂志,“鼓励学生青年们蒐集经济社会史料,并从史料中寻找法则”[11],从而在中国社会经济史的研究道路上,为“脱离宣传革命的窠臼,而走上了研究学术的大路”的功绩不可埋没[12]。

这些探讨,预示着中国社会经济史研究的最新理论风向,对于一直关注经济史研究前沿,从事经济史研究与理论思考的王兴瑞来说,无疑具有重要的启示作用。

在1930年代初的社会经济史研究,在时段上多集中在古代经济史的探讨,且主要材料来自传世文献,鲜少有涉及现代经济史研究的作品。王宜昌在《中国社会史短论》一文中曾提到:

人体的解剖是猿体解剖的钥匙。……这种科学的研究方法,不但在解剖学上应该如此,而且在研究人类社会史的科学研究上,也应该如此。……我们可以说中国社会史的研究方法,是从当前的现代社会研究起。[13]

王氏所说的“人体的解剖是猿体解剖的钥匙”源自于马克思的经典名言——“人体解剖是猴体解剖的钥匙”一语,其形上学的引申则是要确立自觉的历史意识,而历史意识的核心原则是把“理解现在”作为“解释过去”的前提[14]。一言以蔽之,即“用现实来理解历史”。王兴瑞对王宜昌引用马克思的经典名言来指导中国社会史的研究深表认同。

在王兴瑞看来,现实的农村经济社会的调查,不仅在理解现阶段中国经济社会上有重要的意义,进而对于中国社会发展史志探讨,效用不亚于书本上传世文献的搜集。1935年暑假伊始,陶希圣在《食货》上刊文希望热爱经济史研究的学生,乘回乡之机,作本乡现代经济现状的调查[15]。王兴瑞首先响应了陶希圣的号召,于当年暑假乘旋乡之便,考察海南一乡村社会经济的现状。他选择的田野调查点是一个有近千年历史的典型的乡村,该村有一百户,可谓“是一个纯然的宗族组织,也就是一个血统的自然团体”。王兴瑞调查了村庄的村民结构、农业经济、土地分配、生活消费、外汇以及宗族组织等现状,尤以对该村的外汇经济和宗族现状的调查最为详细[16]。根据“慎重调查”所得的资料,王兴瑞以“忠实”的态度、“解剖麻雀”的方法,对一个具有千年历史的农村社会进行微观考察,从而透视出外部世界(国际及国内)对农村社会的影响,一改社会史研究注重宏观社会形态的讨论,其成绩不仅对于理解彼时中国农村的社会经济现状具有重要的参考价值,同时采用实地观察,一改往日社会史论战中的浮泛论述之学风具有重要的启示意义。陶希圣看完该文后,认为其对“现社会描写,使本刊新开一例,”社会史研究“绝不以专攻旧书为任务,研究过去本是为了明了现在的”[17]。

综上所述,特殊的研究经历和受学术发展的潮流的影响,使得王兴瑞的社会经济史研究可谓独辟蹊径,研究重点已转向南方区域农村社会经济史的研究,这与当时学界有关社会经济史的重点研究领域有着较大的不同,为其地方经济史理论的提出打下了坚实的学术基础。

二、理论提出:时代际遇与经验基础上的原创

1937年夏间,王兴瑞结合多年来关于经济史研究的心得体会,写成《地方经济史研究方法导言》一文,首次系统提出他的地方社会经济史研究的理论。然而,不幸的是,这篇文章写成之后,因日寇侵略,干戈扰壤,广州不久沦陷,中山大学先后被迫播迁至云南澄江和粤北坪石,致其文章不能及时发表。全面抗战爆发后,中国西南随即成为全国政治、经济和文化的中心,抗战的主要力量也寄托于此,“开发西南”便成为举国一致的呼声。王兴瑞认为,“开发西南”尤在开发西南的经济资源,首先要对西南各省经济过去一切情况有深切的明了与认识,否则茫然开发的结果,“纵不致徒劳无功,也将不免事倍功半”。因此,西南各地经济史之深入分析的研究,实为当前之急务。为了能够更好地研究西南的经济史,对该研究领域“夙具兴趣”且浸润多年的作者,遂将“年来发现地方经济史之研究实为中国经济史研究之一新蹊径,前人尚无道及之者,因颇欲致力于地方经济研究之方法论的探求,以为之唱”[7]。由此看来,王兴瑞对地方经济史研究的理论思考在1937年已经完成,直至1942年,时局稍微安定之时,作者为呼应“开发西南”的时代需要,借用中大历史系复刊的《现代史学》版面,“不揣浅陋,公诸于世”。至此,文章从写成到正式发表已有五年之久。

前文有述,嵇文甫将这一时期的中国社会史的研究分为概说、论战和搜讨三个时期。在王兴瑞看来,“搜讨”时期的经济史研究主要集中在以下三个方面:一是断代经济史的研究,如吕振羽的《史前期中国社会研究》、《殷周社会史研究》,曾謇的《中国古代社会》,马乘风的《中国经济史(古代)》,陈啸江的《西汉社会经济研究》、《三国经济史》,陶希圣、鞠清远的《唐代经济史》等;二是经济史中的专题研究,如全汉昇的《中国行会制度研究》、刘兴唐的《中国铁业史》,以及他本人的《中国农业技术发展史》等;三是断代专题研究,范围更狭窄,如刘道元的《两宋田赋制度》、《中国中古田赋制度》,鞠清远的《唐宋官私工业》等。此外,《食货》、《中国经济》及《中国近代经济史研究集刊》等学术杂志所载关于经济史研究的单篇论文,“无一不以这三种研究精神为依归”。以上论著,虽是“搜讨期”内的大收获,显示着中国经济史研究的新进展。然而,美中不足之处在于地方经济史研究独付阙如。如果说,中国经济史研究由第二期发展到第三期,本质上是由一般的全部研究到特殊的局部研究。那么,地方经济史正是特殊的局部研究之一种,这种依空间来划分的研究对象,和上举三种依时间及性质来划分研究范围,可相辅相成,不容偏废[7]。

为了弥补前期研究的不足,王兴瑞提出了地方经济史研究的基本原则和方法,内容主要包括以下几个方面:

(一)地方经济史研究的作用和意义。

中国地域广阔,各地的自然环境差别明显,仅就大陆来说,黄河、长江和珠江各流域,自然环境的差异显著,加上南北历史发展的不平衡性,从而影响各地经济的发展,形成诸多不同的面貌,客观存在的地域差异在研究中国经济史中不容忽略。但是,对于过去参加社会经济史论战的人,大多数忽视了客观存在的地域差异性,结果各人把自己所见的一部分用来概括全部,将“树枝”当做“森林”。于是彼此之间不可避免会发生龃龉,各有理由和证据,因而在论战的过程中,只能是各持异说。例如,当时讨论春秋时代经济发展情形时,有学者看见齐、郑商业的发达,便咬定春秋时代是商业资本主义社会,看见周、秦、燕、赵农业依然占绝对的支配优势,便断定春秋仍是农业经济时代;谈到中国社会经济的性质问题,生活在沿海大都市的学者们,认为中国社会已经是资本主义的社会,而注意内地农村经济情形的人,却说中国仍然是个封建社会。诸如此类的论争,不胜枚举。

解决以上诸分歧,王兴瑞认为最好的办法是将经济史研究区域化,“求同”先“存异”。如将春秋时代各国(或各地区)经济发展的实际情况分别加以仔细的研究和分析,对于现阶段中国都市经济和农村经济也用同样的方法来处置,这些缠纠不清的问题,便可待刃而决。在此基础上,王兴瑞进一步指出,在中国经济史的研究上,笼统的、粗枝大叶的研究时代已经过去了,现在需要深入精密的分析研究,笼统的研究所以求中国经济史的“同”,而分析的研究是求中国经济中的“异”,只有经过一番精细的分析工作之后,才能写出一部理想的综合的中国经济史[7]。

(二)研究地方经济史应具备的基本知识

地方经济史研究,除辅助科学知识以及史学的各种基本技能,具有一般经济史研究所须掌握的“从动的观点上去把握经济的发展过程”,“从整个社会观点上去理解经济的机构”等方法外,还须了解中国经济史的发展法则。中国地方经济史,是直接构成中国经济史的一部分,也是世界经济史的一部分。中国经济史的发展法则,虽未能脱离一般经济史研究法则的轨范,然而两者未必就完全相同,其中也有未完全一致的地方(如奴隶社会经济及亚细亚生产方法的存在等问题在中国社会经济史论战中提出,即为荦荦大者)。研究地方经济史的人,对此若没有深刻的认识,势必会犯一般公式主义的毛病,甚至陷于更大的错误。且整个中国经济史之一般的发展性及特殊的发展性,具体内容究竟怎样,还有待于各个局部的经济史研究的结果来补充说明。研究地方经济史,须把握中国经济史发展的法则,将地方经济史的研究汇合于整个中国经济史研究的大流中,贡献于中国经济史的研究。

除具有经济史的知识之外,还需要有丰富的地理知识。在他看来,地理和历史关系密不可分,而于经济史关系尤为密切。地理因素不但影响经济发展的程度,而且直接构成经济的一部分,如气候、土质之于生产,山川、河流之于交通,皆有直接的因果关系。研究经济史的人不可不具备充分的地理知识,研究地方经济史尤然。因为地方经济史的研究范围是依照地理区域来划分,其任务便在指出地域经济发展的特殊形态及其特质。这些原因,往往须从地理因素中求之,假使研究某地方经济史的人,对于该地方的地理环境没有彻底的明了,那么对于许多经济发展的特殊现象便无法了解,解释必然会陷于错误。譬如研究广东经济史,非先把广东的地理位置、气候、土壤、山川、河海等弄清楚,便无从下手;另一方面,对于该地的地理沿革史,也必须熟习,因为中国有数千年的历史,每个地方的疆域及名称,常随朝代的更易而更易,前后反复多次,如果不甚清楚,结果与许多宝贵的材料失之交臂。反之,有些不属于这个地方的材料,却被收入进来,弄出张冠李戴的笑话[7]。

(三)地方经济史研究的步骤

首先,研究题目如何选定。王兴瑞指出,地方经济史研究以地方为中心,题目的选择,就要受一定的限制,须是局部、地方的性质。然而地方是一个相对的名词,其范围大小不好界定,若对整个世界来说,中国也是一个局部的地方,中国经济史也就是地方经济史的一种。“地方”一名词是对中国境内任何一块局部的地方而言,其范围可大可小,随研究的主体自由选定。就普通地方区域的划分来说,有因地理形势而大体划分的,如南方、北方;有因山脉、河流而划分的,前者如天山南路、天山北路,后者如黄河流域、长江流域、珠江流域;有本于政治划分的,如省、府、州、县、区、乡等;有指自然的经济单位而言的,如市、镇等。研究的主体,可就他自身的主观理由去选择,不过范围不宜太小,也不宜太大。太小则史料缺乏,研究工作无从下手。如研究某乡的经济史,便无多少材料可资凭藉;太大则限于时间和能力,史料不易搜集完备,结果不免陷于空洞,如研究黄河流域经济史,几乎等于古代全部中国经济史,范围如此广阔,是无法达到深入真实的境地。据他的建议,最大不宜超过一省,最小也需一县,清代的府,似乎是一个最合宜的单位,它一般包含十余县至二三十县不等,范围适中;就材料来说,向来府有府志,府所属的省有通志,属于府的各州县有州县志,材料比较充分易得[7]。

其次,题目选择时注意地方经济通史和专史之分。所谓通史,即该地方的全部经济史,如广东经济史等;所谓专史,即该地方的某一时代的经济史或某一部门的经济史,前者如唐代广东经济史,宋代广东经济史,后者如广东商业史、广东工业史等,又有该地方某时代的某部门的经济史,如唐代广东国际贸易史、清代广东的十三行研究等。研究主体在考虑如何取题时,须将时间的长短,空间的阔狭,部门的大小这三方面综合起来,才能得到一个满意的题目。遵守的大致原则是:阔的空间要配合着短的时间;反之,长的时间要配合着狭的空间,至于部门的大小和时间、空间也有同样的关系。譬如唐代的广东经济研究、广州市发达史、宋代泉州的国际贸易、江西瓷器业发达史等都合于这个标准,所以这些均是很好的研究论题。反之,则陷于两极端,非失之太大太阔,便失之太小太狭。前者如广东经济史、福建经济史等。这些题目研究的结果,不是内容空洞,便是徒劳无功。

当然,以上规则只是就一般情形而论,事实上在研究过程中每有许多例外,因为题目的选择,除了研究的人主观判断外,还要受材料的限制。譬如,根据上述原则,选了一个很满意的题目,可是因材料缺乏,便不得不把研究范围放大一点;又如选择的题目范围非常狭窄,表面看来似乎不可能展开研究,但如果有关这个题目的材料非常丰富,那么仍有研究的价值。总之,对于论文题目的选择,除了依据一般的原则,研究的人还须根据各方面的条件,随时变通[7]。

(四)资料的收集和整理

前有所述,由于有人类学的田野调查的经验,有较多机会接触民间历史文献,所以在地方经济史研究中,王兴瑞尤注重民间文献的搜集与应用。他认为地方志对于研究地方经济史的人之重要,可比拟于正史之于研究断代史者。各种省通志、府志、州志、县志中,关于各地方的经济状况,都有相当详细的记载,这于研究经济史的人是最宝贵不过的。不同时期的地方志须一一捡阅,从前后各志记载的异同中,可以觅见该地方经济状况升降盛衰之迹。此外,尚有地方的档案;古代文集、笔记、杂录等私家著述;外国旅行家、传教士、政府官吏等人来华游记;行会、会馆和商会等地方经济团体的文件;账簿契约、族谱、金石、口传等均含有大量的经济史的材料。

不过,以上几种类型的材料均有不同的缺点。地方志虽是地方经济史研究的主要材料,但其缺点在于修志的人,为着“图懒”,一般不会做一番实地调查的工夫,只转载前人著作中关于该地方的记事,以资塞责。如是,一部地方志并非当时活的事实记录,只是一堆过去材料的积累,前后辗转抄袭,结果异时代的同一地方志书的内容尽是千篇一律,使人看不到文本中记事的时间性。所以他提醒研究地方经济史的人,在处理这些材料的时候,要特别留意他的来源及其真确性,细致判别,才不致上当。如地方档案,是一种官书,总不免带着多少的夸大性,与事实常有若干出入,在整理这部分材料时,也是不可不注意的;文件、账簿和契约可说是最可靠、最可贵的材料,不过这些材料都出于没有多少知识的底层阶级之手,他们常用半通不通的词句和误谬的字眼记下琐碎的事情,其中还杂着许多本地的俚语,一眼看去未必就懂得全部意思,须慢慢推敲才能明白。这种材料对于研究地方经济史的人之重要,并不下于古文书之于古史者,可是它给研究者带来的麻烦,也不见得比古文书少一些,因此,在使用过程中,研究者须做一番订正、注解、注释的整理工作[7]。

(五)地方经济史研究的最终目标

王兴瑞认为,地方经济史是整个中国经济史的一部分,研究地方经济也就是完成中国经济通史的一种准备工作,反过来说,完成中国经济通史乃是研究地方经济史的最终目标。尽管各人研究的地域范围各不相同,但总目标却是一致的,且全国经济史也不外是无数地方的经济史的综合,只有这种以地方经济史为基础的中国经济史,才是真正综合的中国经济史,才能使一切中国社会经济史上的论战待刃而决。因为历史上每种经济事实都将赤裸裸地摆在人们的面前,各家的理论都将面对客观具体的事实检验。届时,中国经济史研究基本可以达到“明朗化”的境界。进一步言之,对于一般(世界)经济史发展的原理和法则,也可以加入强调、补充,甚至修正,因为中国经济史也是世界经济发展史构成的一部分,一般的原则是不能以中国为例外[7]。

此外,王兴瑞还特别提醒研究地方经济史的人,要“刻刻记住”地方经济史是中国经济史的一部分,尤其在撰述时,不能把地方经济史中某种经济现象看做局部的,或是孤独地去了解;反之,须将地方经济史看做经济通史中某种经济现象的一部分,从整体去理解,最终将“地方经济史研究和中国经济通史研究打成一片”[7]。这些观点表达了他对中国社会经济史研究“总的体系”的追求。

三、学术实践:一个大胆的尝试

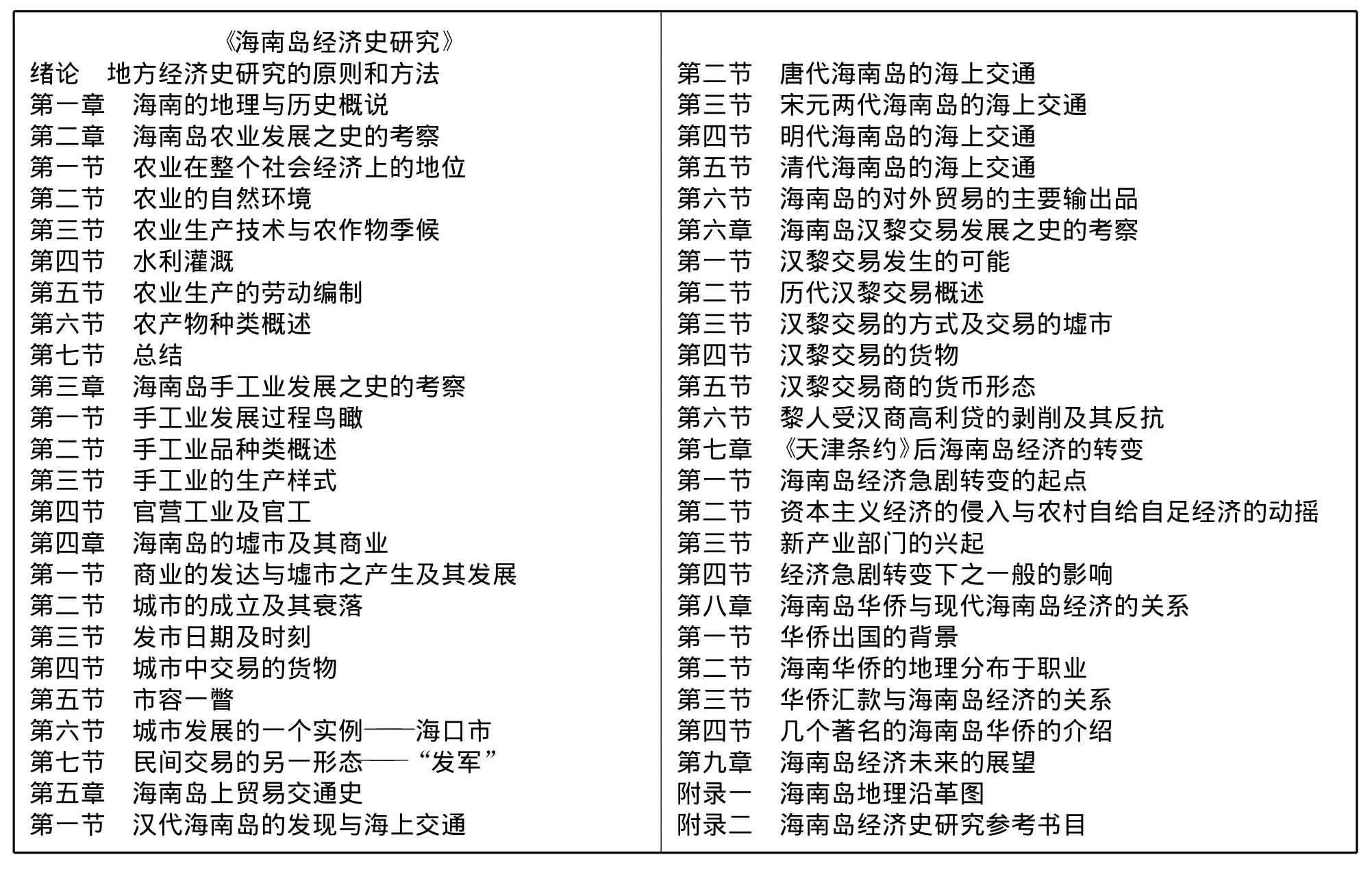

以上的所述地方经济史研究的诸原则,是王兴瑞多年对中国社会经济史研究现状的观察与思考,“由个人研究经验中得来的”,这在当时尚未为国内经济史家所注意,成绩更无从谈起,自认为“此举尚属破天荒”[7]。难得的是,在正式提出该计划之前,实际上他已大胆地做过“一个尝试”。这个尝试是指在此之前已完成了约10余万字的《海南岛经济史研究》。之所以选择这个题目,是由于作者认为海南岛是一个独特区域:从地理位置上看,该岛和大陆任何一个地方都不同,是中国最南部的一个悬于海外的孤岛;同时,该岛又是一个政治单位,从明清两代是一府,辖三州十县,民国时期包括十六县,是广东省政府下辖几个行政督察专员区中之一,其范围合适。该书稿后来在动乱中不幸遗失,没有正式刊行,不过作者给我们留下了该书的目录,兹抄录如次:

《海南岛经济史研究》绪论 地方经济史研究的原则和方法第一章 海南的地理与历史概说第二章 海南岛农业发展之史的考察第一节 农业在整个社会经济上的地位第二节 农业的自然环境第三节 农业生产技术与农作物季候第四节 水利灌溉第五节 农业生产的劳动编制第六节 农产物种类概述第七节 总结第三章 海南岛手工业发展之史的考察第一节 手工业发展过程鸟瞰第二节 手工业品种类概述第三节 手工业的生产样式第四节 官营工业及官工第四章 海南岛的墟市及其商业第一节 商业的发达与墟市之产生及其发展第二节 城市的成立及其衰落第三节 发市日期及时刻第四节 城市中交易的货物第五节 市容一瞥第六节 城市发展的一个实例——海口市第七节 民间交易的另一形态——“发军”第五章 海南岛上贸易交通史第一节 汉代海南岛的发现与海上交通第二节 唐代海南岛的海上交通第三节 宋元两代海南岛的海上交通第四节 明代海南岛的海上交通第五节 清代海南岛的海上交通第六节 海南岛的对外贸易的主要输出品第六章 海南岛汉黎交易发展之史的考察第一节 汉黎交易发生的可能第二节 历代汉黎交易概述第三节 汉黎交易的方式及交易的墟市第四节 汉黎交易的货物第五节 汉黎交易商的货币形态第六节 黎人受汉商高利贷的剥削及其反抗第七章 《天津条约》后海南岛经济的转变第一节 海南岛经济急剧转变的起点第二节 资本主义经济的侵入与农村自给自足经济的动摇第三节 新产业部门的兴起第四节 经济急剧转变下之一般的影响第八章 海南岛华侨与现代海南岛经济的关系第一节 华侨出国的背景第二节 海南华侨的地理分布于职业第三节 华侨汇款与海南岛经济的关系第四节 几个著名的海南岛华侨的介绍第九章 海南岛经济未来的展望附录一 海南岛地理沿革图附录二 海南岛经济史研究参考书目

从目录来看,绪论部分“地方经济史研究的原则和方法”,表明论著的撰写是他所倡导的地方经济史研究理论的全方位的实践之作;从目录所显示的内容来看,涵盖了海南的农业、手工业、墟市商业、海外贸易、汉黎交易、华侨,以及《天津条约》签订之后海南经济的变化等七个方面,从城镇到农村,从国内到海外,全方位多角度观察海南岛的社会经济的状况,从而成为国内第一部地方经济史研究的专著。《地方经济史研究方法导言》刊出后,全面抗战爆发,西南各省经济研究的需要尤其逼切,愈增加了区域社会经济研究工作的重要性和现实性,因此有人认为王兴瑞对中国经济史研究过程的检讨,提出了地方经济史研究中的新问题,对学术界是一种新贡献,更认为即将出版的《海南岛经济史研究》为中国经济史研究开辟了一个新园地[18]。

诚如斯言,王兴瑞关于地方经济史研究的理论和实践可谓领学界风气之先。前文所述,中国社会经济史研究进入到20世纪三十年代中期,以郭沫若发表的《中国古代社会研究》为标志,学界关于社会经济史史料的搜集和整理成为该领域研究中的一项重要的工作,如陶希圣的《搜读地方志的提议》,鞠清远的《地方志的读法》,瞿兑之的《读方志琐记》,王沉的《关于地方志》等论文,提倡收集地方志史料作为社会经济史研究的资料;瞿宣颖更是将各地方志中的有关社会史的材料汇集成《中国社会史料丛钞》公开出版,得到了包括孟森、陶希圣、顾颉刚在内的诸位历史学者肯定。不过,这些努力都只涉及到地方经济史研究的资料搜集和整理,尚无关于地方经济史研究的系统理论,更无相关的研究论著。

稍晚于王兴瑞开始积极从事于地方经济史研究的学人中,著名经济史家傅衣凌便是其中的佼佼者。1939年夏,为躲避敌机轰炸,傅衣凌随福建省银行经济研究室从沿海疏散到永安城郊的黄历村,无意中在一间破屋发现了一大箱从明代嘉靖年间到民国时期的土地契约文书,内容涉及田地的典当买卖、金钱借贷字据、分家合约、钱谷出入及物价的流水账等。后依据这些材料,于1944年著成《福建佃农经济史丛考》一书,开启了他的地方经济史研究的学术生涯[19]。在该书的《集前题记》中,傅氏首先对中国社会经济史的研究现状提出批评,认为自社会史论战十数年以来,中国社会经济史的研究尚未有使人满意的述作,究其原因,多为史料收集不足所致。尽管不少研究者通过概括性的研究已经构筑了颇为新颖的理论体系,但仍属以一斑而窥全豹的粗放式研究,往往“以偏概全”,一旦涉及某特定问题的深入探讨,便不免出现一些破绽,以致影响到“总的体系的建立”。为改变这种现状,他希望通过民间史料的采集,以地方志﹑寺庙志及数百张“民间文约”为基础,对福建农村经济更多地展开一些深入的专题研究,同时也“不放弃其对于中国社会经济形态之总轮廓的说明”[20]。

由此可知,王兴瑞与傅衣凌在中国地方经济史研究中,无论是在研究过程中表现出的民间历史文献的搜集、分析与田野调查相结合研究范式,还是最终不放弃对中国经济史研究“总体体系”的追求等方面的主张,可谓殊途同归,有异曲同工之妙。不过从时间上看,王氏的地方经济史的研究理论与实践明显早于傅氏,且更加系统化。遗憾的是,由于王氏曾有在国民政府任职的经历,解放后历经数次政治运动的冲击,逐渐淡出学界,这也使得王傅二人身后在学界的声光一隐一彰,足见政治对学术影响至深。

时至今日,中国区域社会经济史研究的理论百花齐放,不断推陈出新,尤以中山大学和厦门大学学术群体——“华南学派”所倡导的历史学的文献分析和人类学的田野调查相结合的研究理念最为学界所重视。比较而言之,这一理念与王兴瑞的地方经济史研究的理论仍有极大的相通之处。从这个意义上来说,于中大学习、任教过的王兴瑞,在距今八十年前提出的地方经济史研究理论和实践更显得弥足珍贵,仍值得我们深思。

[1]王会均.海南人类学家王兴瑞生平与著作[J].广东文献季刊,2000(28.4):65-71.

[2]中山大学史学研究会学术部.编后话[J].现代史学,1940(4.3):74.

[3]王兴瑞.广东北江瑶人的经济社会[J].民俗,1937(1.3):1 -62.

[4]王兴瑞.琼崖黎人社会概观[M]∥詹慈.黎族研究参考资料选:第一辑.广州:广东省民族研究所,1983:137.

[5]王兴瑞.海南岛黎人研究计划[N].国立中山大学日报,1937-01-08(1-7).

[6]文科研究所历史学部,文学院史学系.廿五年度下学期第一次联席会议[N].国立中山大学日报,1937-01-12(10).

[7]王兴瑞.地方经济史研究方法导言[J].现代史学,1942(4.4):54 -61.

[8]王兴瑞.海南岛黎苗考察日记[C]∥贵州省民族研究所.民国年间苗族论文集.贵州:贵州省民族研究所,1983:346-350.

[9]瞿宣颖.中国社会史料丛钞[M].上海:商务印书馆,1937.

[10]马乘风.中国经济史[M].上海:商务印书馆,1935.

[11]陶希圣.潮流与点滴[M].北京:中国百科全书出版社,2009:124 -125.

[12]顾颉刚.当代中国史学[M].上海:上海古籍出版社,2006:99.

[13]王宜昌.中国社会史短论[J].读书杂志,1931(1.4、5):1 -31.

[14]俞金吾.人体解剖是猴体解剖的钥匙——历史主义批判[J].探索与争鸣,2007(1):4-9.

[15]陶希圣.编辑的话[J].食货,1935(2.2):48.

[16]王兴瑞.广东一个农村现阶段的经济社会[J].食货,1935(3.2):43 -49.

[17]陶希圣.编辑的话[J].食货,1935(3.2):53.

[18]中山大学史学研究会学术部.编后话[J].现代史学,1942(4.4):116.

[19]傅衣凌.傅衣凌治史五十年文编[M].北京:中华书局,2007:39.

[20]傅衣凌.福建佃农经济史丛考[M].福州:私立福建协和大学中国文化研究会,1944:1-2.