巴蜀传统场镇交易空间的发展与形态研究

2015-06-05孙俊桥周玮佳

孙俊桥 周玮佳

(重庆大学,重庆 401331)

巴蜀传统场镇交易空间的发展与形态研究

孙俊桥 周玮佳

(重庆大学,重庆 401331)

以传统场镇“交易空间”景观形态为出发点,探讨了在自然环境、历史文化、社会经济等因素的影响下,场镇交易空间的形成、归类及其空间形态的特征,对传统场镇的保护与传承有重要意义。

传统场镇,交易空间,空间特征,景观

0 引言

交易,原指以物易物,后泛指买卖商品。 《易经·辞》中有云:“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”这里“市”则为集中做买卖的场所即交易空间。场镇交易空间作为场镇结构形态上一个重要的节点,其由内外部空间构建而成的交易空间形态对场镇整体形态起着决定性影响,更是推动场镇经济发展的主要作用力,尤其体现出了场镇的生命活力和特色价值。

1 场镇交易空间的形成

1)商品经济的萌芽:商品经济的萌芽是启发传统场镇交易空间形成的主导性因素。早在唐宋时期,巴蜀地区农业经济得到大力发展,剩余产品的增多引发了大量商品交换行为,届时广大农村地区逐渐兴起了具有交易功能的乡村草市,交易空间的雏形开始孕育而生。2)交通运输的牵引:商品流通是依赖重要的水陆交通要道而得以形成的。在巴蜀地区,一些场镇地理位置偏远,农业生产环境差,却因地处商贸流通要道,形成以货物中转为主要职能的码头交易空间,例如四川自贡的仙市古镇、重庆的龚滩古镇皆为地处商贸流通的必经之地而汇聚人气、形成以码头为主的交易空间。3)自然地理的限制:巴蜀地区山脉纵横、河流密布,高差较大,复杂的地形环境衍生出不同的物产类型,使各地区之间产生了互依互补的共生经济关系。区域性商品的流通进而带动了大量商品集散地的产生,例如早期的交易市场和贸易码头,均依托重要的交通沿线或资源在周边展开。4)社会人文的推动:交易空间的产生是由当地历史背景、社会人文发展水平的相互叠加所共同决定的,社会人文是推动场镇交易空间形成的不可或缺的因素。清初,“湖广填四川”移民政策,为巴蜀地区引入大量人流,多种移民文化的融合为交易行为的产生提供了更多的良好机遇,从而产生了大量新的交易空间。

2 场镇交易空间的景观特征

1)多功能空间。传统场镇交易空间虽是以交易为主的功能性空间,但实际为多功能复合性空间,不仅为人们提供了交易场所,同时还可用于交通、社交以及家庭日常生活。传统场镇的集市本是临时性设在以交通为主的街道、道路交叉口或镇头场尾的空坝上,交易活动于每五天或三天一次进行,而在非集市日,这些空间则用于人行交通、休闲娱乐或是宗教用地等,充分体现了一空间多功能用途的复合性特征。

檐廊街作为巴蜀地区最具特色的交易空间,它不仅为临街的商家和买主提供了便利的交易场所,还作为交通行道为行人遮阳避雨,给廊中行人轻松舒适的美感,居民也可在廊中喝茶聊天、游戏、编筐编篓甚至吃饭等生产与生活行为,使整个檐廊街形成了公私兼顾的多功能复合空间。

2)流动的街景。巴蜀地区地形复杂多变,交易空间作为场镇主要街巷空间,其形态随地势起伏由各种不同的梯坎与坡道构成,建筑受地形影响而高低错落,呈现出上下高低起伏,左右弯曲转折的景象,且大量灰空间及铺面招牌摆设等增强了街巷空间的流动性、韵律感,使其构成富于动感的景观特征,给人一种步移景异的景象。

3)象征性空间。场镇交易空间作为场镇主导性空间,直接体现了该场镇地域、历史、宗教、文化等特征,深刻反映了巴蜀农业地区人们的社会生活、经历的多个层面,是当地的“生活圈”“文化圈”,更是各场镇之间差异性的表现,充分体现该场镇个性特色,具有较强的象征性特征。

3 巴蜀传统场镇交易空间形态的构建

传统场镇空间形态受所处地域环境、时代文化与场镇商业活动等因素影响而自发形成,且场镇商业活动直接引导着场镇交易空间的形态生成与发展,在其引导下巴蜀地区传统场镇交易空间形态主要有集市、店铺和街市三类。

1)集市。集市亦称“市集”,在巴蜀地区俗称“赶场”,是指在农村地区依托村或镇定期或不定期聚集进行的商品交易活动形式,以本乡或邻近乡场的散商和小贩进行摆摊设点居多。据《荣昌县志》记载:“民国时期,依街为市的居多,或者在镇头场尾,祠堂庙宇空坝交易。”随机形成的小型交易空间具有流动性、临时性特征。

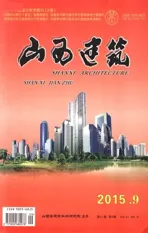

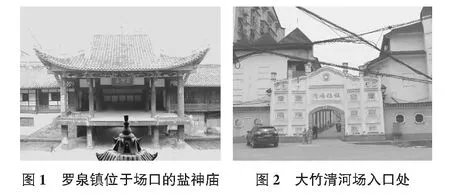

a.镇头场尾(场口)。早期的集市通常为古镇中重要的空间节点,而场口作为人们进场散场人流较集中的开敞地,人们在此进行着定期或不定期的商业活动行为,是场镇主要的空间节点。场口如同场镇的“脸面”,其营建方式通常有三种:第一种是由寺庙或会馆等标志性建筑物围合而成,显其场镇华丽气派,如罗泉镇位于场口的盐神庙(见图1);第二种是在场口建牌坊或门楼等典型的标志纪念性建筑,如大竹清河场入口处(见图2);第三种是在场口空地修建土地庙、八角亭等建筑小品,吸引大量宾客。

b.祠庙、会馆前旷地。在巴蜀地区,每到庙宇主神的诞辰就会举行定期的庙会活动,或由各地移民会馆举行带有宗法祭祀性质的活动,在此期间,大量人流汇聚,商贩云集,庙宇会馆前空地便成为商贩摆摊设点的场所,人们在此进行交易形成活跃的集市。祠庙会馆的选址一般位于镇首、镇中或镇尾,以及主要的街道交叉口、拐弯处和码头临河附近,其空间处理手法各式各样,它们或与街道“凉厅子”空间结合,或退让出一定空间形成独特的街心广场,或以高大的体量和独特的建筑造型成为场镇主景。

四川洛带古镇在形成之初,借由会馆建筑、宗庙建筑的香火旺盛,大量乡民与商贩游走汇聚于此,围绕会馆、祠庙前旷地以及院落空间逐渐形成热闹的交易场所。

c.码头。历史上,巴蜀地区一些地处山水险恶的偏远场镇,因扼制商贸流通的必经之地而逐渐形成以贸易中转为主要职能的码头聚居点。早期的码头空间由简陋的堆场坝、船工棚户、货栈等构成,随着社会经济的发展,贸易规模的扩大,码头空间更加趋于完善有序,其空间形态逐渐由大量仓库、货栈、店铺以及祠庙会馆等标志性公共建筑构建而成。

重庆磁器口古镇码头在明末清初之际已成为重要的农副产品和瓷器的集散地,作为水路要道必经之地,大量货船停留于此进行货物中转,随其引入大量商贩,码头由单一的交通性空间逐渐衍生成交易与交通相结合的功能性景观空间(见图3)。

2)店宅。随着商品经济的发展、场镇人口的不断增长以及交易规模的扩大,已有的交易场所已不能满足人们的物质生活需求,场镇居民为追求更多获利,将自家住房进行改造,用最小面积的宅地满足最大限度的商住功能要求,新的交易场所店宅式民居由此而产生。店宅式民居为了同时满足商住的使用要求,在平面布局上密集紧凑,通常将原有沿街住宅进深加大,或建楼房,形成前店后宅或下店上宅两种布局形式。

a.前店后宅。前店后宅为最普遍的店宅合一形式,即店面在前临街,向纵深发展,铺面后为生活区域并用天井或过厅来分成居住和商业两种内外空间。店铺均向街面开敞,不同项目的店铺招牌、门面、商品陈列等,丰富了街道景观,勾勒出充满生气的市井景象,同时店铺作为街道与民居的中介,为生活场所隔离了街道噪声,使内部居住更具私密性。

b.下店上宅。受地形条件限制,在临江或临坎位置的店居进深较浅,则将底层用于营业,居住空间向楼层发展,为一楼一底或二楼一底,采用吊脚或悬挑等多种构造手法,使内外空间通透开敞,吸引大量顾客。

3)街市。由于商业的发展,为了提高经济效益,需要为交易活动提供固定的外部空间,于是街道成为了新的交易场所。行商和小贩随场期变化而轮流活动在各个场镇之间,每逢赶场便沿街定点摆摊,大大小小的商业行为随线形街道空间而定,街市成为场镇最重要的交易空间。在巴蜀场镇街道中,沿街两侧的空地或檐廊空间都可作为交易场所,其中最具特色的便是沿街檐廊的交易空间,不仅为当地居民日常商贸活动提供了便利,更大大促进了场镇商品经济的发展。

a.沿街空地。街巷作为场镇的主体空间,担任着场镇中重要的商贸职能。一般场镇中都有一条主街,规模较大的场镇或许有多条主街,街道两旁的线形空地作为行商和小贩的摆摊设点用地,街心则主要用于人行交通。场镇主街通常宽4 m~6 m,店宅向街心方向延伸1.5 m~2 m距离的地坪与主街街面有一定的高差,每逢赶场之际,人们除了在店铺内进行交易外,更多的会将店内商品重新陈列于室外街边空地上,以便吸引更多宾客,获得更大利益。

b.檐廊空间。我国南方受多雨、潮湿的气候环境影响,早期在搭建房屋时,为保护墙面,常沿建筑边缘搭一圈棚子遮雨,后逐渐形成宽屋檐的做法,而檐廊则是在宽屋檐的基础上发展而来的,其将穿斗式建筑的宽屋檐结构向街心再出挑一二架,加木柱支撑,形成巧妙的檐廊空间。从交易的角度讲,檐廊空间更是室内商铺的对外延伸,这样的外延实质上又形成了新的交易场所。沿街檐廊形成后盛行于巴蜀地区,由于受到不同地域文化的影响,各地区的檐廊建筑又各显其特色,巴蜀场镇的檐廊街大致分为廊坊式、凉厅式和骑楼式三种形式。

廊坊式街。其是传统的檐廊建筑相连形成的街坊,这类廊坊式街在巴蜀大部分地区,尤其是川江沿线一带非常普遍。川西乐山犍为罗城镇就是一个典型的廊坊式场镇,其主街长达200余米,街道两侧的大檐廊建筑形式构成了檐廊空间,两侧檐廊宽达4 m~5 m,由于其平面为“船”形(见图4),主街中段最宽达到9 m以上,最窄处两边檐廊接近合龙,且顺应地形,两侧檐廊呈一高一低之势,随街心道路宽窄变化而相应变化,其空间宽敞明暗变化强烈(见图5)。这种廊坊式街成为晴雨皆宜的全天候交易场所,同时在赶场时又增加了数倍的街道商业面积,促进了场镇经济效益,更是场镇文化特色的直接表现,是场镇空间的灵魂。

凉厅式街。由于气候因素,为使建筑能够更好的通风、采光,在院落或天井的上空加设一个高出屋檐的顶盖,留出空隙,形成一个十分凉爽的竖向空间,人们称其为“凉厅子”,亦称“抱厅”。将这种建筑形式运用到了场镇聚落的街区组合上,把原本分开的街道建筑连成一个整体,街道便形成一个条形的大凉厅,此为“凉厅式街”。重庆中山古镇的街市建筑由其千余米长的凉厅子街而著名,受当地地形条件和位置的影响,凉厅屋面覆盖方式十分灵活,街市有盖有敞,竖向空间上由于位置的不同,有的房屋沿河靠山,基地窄小,房屋多为2层~3层,使街道竖向空间高达6 m~8 m,加上顶盖外露的木构架,与较窄的街心比较,更显得内街空间又窄又高,使其空间富有灵动变化。

骑楼式街。巴蜀场镇中的骑楼式街与廊坊式街有着同样的理念,“骑楼”这一名称来源于广东,是上楼下廊,下店上宅的建筑形式。在近代,巴蜀地区受到西方文化的侵入,传统檐廊建筑受到西方柱廊建筑的影响,与其融合演变为骑楼,由此风格建筑所组合而成的街坊则称为“骑楼式街”。四川大竹清河场的骑楼式街采用了西方连廊柱式(见图6),并融合了荷花、白鹤等中式传统元素,创造出有趣的中西结合形式,极大的体现出巴蜀文化的多元性与包容性。

4 结语

交易空间作为巴蜀传统场镇中的重要角色,引领着场镇空间形态的发展,场镇因其而生,因其而兴旺。各种类型的交易空间受当地自然地理条件、历史沿革、社会经济技术背景以及文化交流的影响而产生,通过场镇公共建筑与民居建筑等要素的建构而形成基本形态,极大的影响着传统场镇形态的走向,是场镇风貌特色的深层内涵,充分反映了巴蜀地区聚居沿革中商贸交易文化的重要性。在城市化推进过程中,传统场镇的保护与更新问题愈发严峻。鉴于此,本文对场镇空间的核心——交易空间进行全面分析和研究,以求对传统场镇的保护与传承起到借鉴作用,力图在真正意义上促进场镇的全面复兴。

[1] 钟 健.四川传统场镇中心空间[D].成都:西南交通大学,1999.

[2] 李先逵.四川民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[3] 季富政.巴蜀城镇与民居[M].成都:西南交通大学出版社,2000.

Study on transaction space development and morphology of traditional Bashu towns

Sun Junqiao Zhou Weijia

(ChongqingUniversity,Chongqing401331,China)

Taking “transaction space” landscape morphology of traditional towns as the starting point, the paper explores transaction space forming, classification and spatial morphology features under the impact of natural environment, historical culture and social and economic factors, which has significant meaning for protecting and inheriting traditional towns.

traditional town, transaction space, spatial feature, landscape

2015-01-13

孙俊桥(1971- ),男,博士,硕士生导师,教授; 周玮佳(1990- ),女,在读硕士

1009-6825(2015)09-0007-03

TU-024

A