论技术人类学对芬伯格困境的超越*

2015-06-01黄志斌

黄志斌,孙 祥,李 勇

(1.合肥工业大学 马克思主义学院,安徽 合肥 230009;2.合肥工业大学 人事处,安徽 合肥 230009)

论技术人类学对芬伯格困境的超越*

黄志斌1,孙 祥2,李 勇1

(1.合肥工业大学 马克思主义学院,安徽 合肥 230009;2.合肥工业大学 人事处,安徽 合肥 230009)

芬伯格与技术本质主义和社会建构论两个阵营间的唇枪舌战表明,如何统一和消解本质主义技术观和社会建构主义技术观之间的对立是当前技术哲学面临的一个重要难题。通过身体中介或者活动棱镜的引入,技术人类学将技术界定为人与物之间的相互作用,将技术变化看作是以活动为基础的表现,并将技术活动及其语境看作是意义之源。由此,技术人类学将人与物铸造成一个更为紧密的社会技术系统,从而为超越芬伯格困境作出了卓有成效的探索。不过,如何摆脱由于参与观察法的引入而带来的认识论难题以及如何消解循环论证的嫌疑,仍是技术人类学今后不得不进一步思考的问题。

技术人类学;芬伯格困境;社会技术系统

一、技术哲学研究的芬伯格困境[1]

如何处理技术的本质主义解释与社会建构论说明之间的关系,是当代技术哲学面临的重要难题之一。技术本质主义者通常的做法就是剥离技术的具体的社会历史语境,抽象其某一方面的表现特性为本质。正因为剥离了技术的具体的社会历史语境,故而技术被看作是一种不受约束、自主发展的“黑箱”。结果,技术或者成为人类福祉的供给者,或者成为压抑人性、败坏道德、人类灾难的制造者。“像印度肖像学中的湿婆(Siva)一样,技术在现代主义的棱镜中被看成是创造者和毁灭者,未来承诺与文化毁灭的活动者。”[2]作为对本质主义技术观的反动,社会建构论则希望还原技术的具体的社会历史语境。通常的做法就是通过案例研究,解构宏大叙事,打开技术“黑箱”,考察技术在形塑过程中究竟受到了哪些社会因素的影响,探究技术中究竟内化着哪些社会变量。其指导思想就是技术是社会地建构的。不过,在本体论上,这种建构性分析虽然用社会本体论替换掉了成问题的自然本体论,但是,它并没有完全跳出自然-社会二分的传统窠臼,仍将科学和技术视为一种表征性的知识,用表征性的语言来说明和解释。在方法论上,它虽然用自然主义和经验主义来替换传统的规范主义,并以消解实在、理性和客观性等为出发点来解决其理性危机和表征难题,但最终回到的却是“反身性难题”和“方法论恐惧”,因而未能真正解决问题。

以批判理论为基础,芬伯格希望调和本质主义与社会建构论之间的争论,为此,他构建了一个具有双层反向结构的“工具化理论”。在芬伯格看来,海德格尔、哈贝马斯、马尔库塞等人的理论之所以成问题,根源就在于其技术观上的缺陷。确切地说,海德格尔和哈贝马斯虽然看到了技术系统对人类生活世界的殖民和统治,但是,受传统的本质主义技术观的局限,他们找不到消解这种统治的道路或者途径,因而只能求助于虚幻无力的思与诗,或者交往理性。马尔库塞虽然强调要设法改革技术,且确实给技术变革提供了机会,但他对技术的不了解束缚了其思想的进一步发展。作为马尔库塞的学生,芬伯格不仅强调技术是价值负载性和由人控制性的统一,承认“手段-目的”的可批判的选择,更重要的是,他认为,通过一定的策略,人们可以很好地将本质主义和社会建构论融合为一个有机的整体。而Michel de Certeau的技术系统的战略控制与战术应用的二分法为他提供了灵感。芬伯格用之构建的“工具化理论”包括“初级工具化”和“次级工具化”两个层次和阶段。前者是一个解构的过程,包括去语境化、还原论、自组织和定位化等四个方面,主要用于解释技术主体和客体的构造;后者是一个再结构的过程,主要包括系统化、调解、职业和原创性等四个方面,用于说明构成的主体和客体在实际的技术网络中的实现。在芬伯格看来,他的“工具化理论”很好地将技术的本质主义和社会建构论铸造为了一个单一的分析框架。

然而,令芬伯格始料未及的是,他的这种调和却遭到了本质主义和社会建构论两个阵营的强烈反对与猛烈批判。本质主义阵营不仅批判芬伯格对“技术本质主义”概念认识不清,更重要的是,不需要芬伯格的“工具化理论”,技术本质主义者同样可以对技术决定论作出回应。例如D.塔巴切力克就识别出“主动的”、“适中的”和“被动的”三种类型的反应。而无论哪种回应都可以对芬伯格的指责提出强的辩护[3]。社会建构论阵营则批判芬伯格在建构论上的不彻底性,他的工具化理论似乎是半截子本质主义和半截子社会建构论的简单捆绑。因此,芬伯格似乎是一位具有双面维纳斯面孔的技术批判者,其本质主义面孔向后追溯到海德格尔和马尔库塞的旧式路径,而建构论面孔则向前直指当前的科学技术研究。

芬伯格与技术本质主义和社会建构论两个阵营间的唇枪舌战表明,如何统一和消解本质主义技术观和社会建构主义技术观之间的对立是当前技术哲学面临的一个重要难题。本文将之概括为技术哲学研究的芬伯格困境。

二、技术人类学对超越芬伯格困境的尝试

近三十年来,通过引入文化视角、民族志方法以及关键问题等,技术人类学对超越芬伯格困境作出了卓有成效的探索。确切地说,通过活动棱镜或者身体中介的引入,人和物被铸造为一个更加紧密的无缝之网,从而将人们的技术观从人工物中心观和建构主义中心观推进到社会技术系统观。在我们看来,技术人类学对芬伯格困境的超越主要表现在三个方面,即技术是人与物之间的相互作用,技术活动及其语境是意义之源,技术变化是以活动为基础的表现。下面,我们将就此三个方面分别展开论述。

(一)技术是人与物之间的相互作用

何谓技术?这是任何技术哲学研究首先必需回答和界定的问题。对于以上问题,本质主义者的传统做法,要么求助于机器、工具等功利性的客体,要么专注于生产性的实践,而对于那些非功利性的客体和非生产性的活动,它要么视而不见,要么借助于风格与功能、艺术与技术、宗教与世俗等二分法,将之消解于风格、艺术或者宗教等范畴。在那里,它们是“无用的”,并不服务于主观的实践目的,至多,只有符号的功能。在这种主客二分的思维方式中,技术毫无疑问是外在于人的,且处于从属于人的次要地位,被降格为人类实践活动的工具手段,或者技能技巧。

与技术本质主义者追求某种亘古不变的本质、始基、基础和结构相反,社会建构论者主要将技术看作一种活动,且是一种社会性的活动。它是一项公共参与的事业,是各种异质要素在真实时空中的耦合与相互建构,而非某些先验本质的连续展开。技术的这种社会建构过程充斥着人类行动者之间及其与非人类行动者之间的协作、对话、交流、协商、争论、妥协和共识等。这样建构出来的技术是集体协商和妥协的结果,是集体智慧的结晶,体现着异质行动者各自的社会地位与利益追求。由此不难看出,在社会建构论者那里,技术不但是过程性的,而且是社会性的。

与技术本质主义者和社会建构论者不同,技术人类学不仅将技术看作是静态的物质手段和技能知识,或者动态的社会活动,更重要的是,它将活动本身看作是技术的本质要素和构成成分之一。也就是说,不仅技术是一种活动,而活动本身更是技术的。传统社会理论的重要遗产之一是通过生物(自然)及其对文化(教化)的归属导致的人类活动的分离[4]。这种陈旧的活动观使得人们将活动看作是有机体所拥有的一种功能,而看不到技术活动其实是人与人工物之间的相互作用。结果,社会被刻画为意识形态、社会组织和技术三者偶然相互作用的产物。文化或者类似的外部社会力量被认为塑造了人类的行为。同样地,它也看不到行为其实是运动中的有机体的一个特性,是人和人工物之间相互作用的一种高级特性。在人和人工物的相互作用中,人影响物,物也影响人,它们是一个有机的整体。因此,在技术人类学家看来,技术活动是人与物之间的相互作用,是人、物、思想、标记等离散性要素的历史性遭遇、抗阻和适应。借助于认知、思考和感觉的活动者的帮助,技术通过展开的活动和感官的经验意义深远地制造,并同时将社会要素、符号要素、政治要素、感官要素、生理要素和物质要素等啮合为一个有机的整体。

研究视角的这一转换允许我们将实用人工物和非实用人工物、生产性活动和非生产性的仪式活动,都纳入一个统一的分析框架。当研究仪式人工物的表现特性时,我们不必再求助于风格与功能、自然与文化等二分法,也不用再因为花费了太多的时间和精力来确认究竟哪一特性是格式的,哪一特性是功能的,结果却一无所获而烦恼。例如,在V.克努森考察的摩门圣殿(Mormon Tabernacle)的经典案例中,仪式场所的声学特性,既不是完全由参与活动的人决定,也不是完全由人工物的物理特性或者形式特性决定,而是取决于人与物之间相互作用的活动特性决定。这既包括回音壁的数量,也包括表演者和听众的数量和空间位置,还包括声源的频率和空间位置等要素。克努森的研究表明,当三分之一满时,大约有2500名观众,能很好地实现古典音乐表现中的理想回响。当全空时,回响太短(快),而全满又太长(慢)[5]。

(二)技术活动及其语境是意义之源

与技术本质的重新诠释相适应,技术人类学将技术活动及其语境看作是意义之源。下面,本文主要以制造活动为例展开论述,但技术活动本身绝不仅限于制造活动。

首先,生产人工物时所涉及到的相关活动本身是重要的语境,在其中,人们不仅生产着所期望的功利客体或者符号人工物,而且,它同时也是意义的生产过程。也就是说,物质人工物的生产过程和意义的生产过程是同一个过程,它们是同时产生的,既不是谁先谁后,也不是一个存在而另一个不存在。而将这两者啮合为一个整体的,正是活生生的、从事着生产活动的人。人工物生产者借助于自己的生产活动、身体姿态以及技艺技能,文化地、历史地将意义深嵌在人工物的形成过程之中。

正因为如此,制造活动期间的原型设计、材料取舍、技术妥协的选择、身体姿态的采用等,都对意义和活动的基本原理同样敏感,该基本原理更普遍地指导着文化再生产。例如,玛西亚-安妮·多布里斯对欧亚上古旧石器时代的技术人工物的研究发现,鹿角和兽骨等人工物的机械特性似乎只是决定了它们可以被用来制作何种类型的人工物,例如,鱼叉还是尖锥。然而,在特定的制造语境中,在所有的人工物形式中,在功能中,甚至是在修复的决定和策略中,技术程序都对它们的某些背景规则敏感,甚至由它们决定。而这些背景规则和原理,并不是居于他们实践之外的什么东西,而是作用于他们每一实践选择的逻辑系统。因此,当多布里斯考察在整个欧亚大陆的不同文化区内广泛存在着的维纳斯雕像时,她惊奇地发现,无论是形态还是材料等方面,都存在着极其丰富的多样性。就形态而言,有神人同形同性的、雌雄同体的、女性的、男性的、半人半兽的等各种意象;就材料而言,则更为丰富,至少包括化石象牙和新鲜象牙、蛇纹岩、泥灰/白垩/滑石粉、石灰石、骨头、赤铁矿、陶土、滑石、鹿角、绿泥石等十多种性质各异的原料。它们有着各自不同的表现特性、可使用性、实用性和美感特性(如光泽、质地、颜色等)。多布里斯认为,在特定的“时间-空间”语境中,当实践着的技工面对环境所赋予的各种选择时,究竟哪一材料被采纳,何种策略被使用,应该由活动开展的语境和境遇决定,并赋予其意义[6]。

类似地,美国人类学家卡罗尔·林克在考察日本橱柜制造者时也发现,在制造橱柜时,日本木工清楚地知道应该采用何种材料,使用何种策略及其意义。例如,木板的大小应与将要建构的客体大小相宜,太小则不胜任,太大又会造成极大浪费;锯木的方式会影响木板表面颗粒的方式;木板的纹理会影响材料的相对硬度和特定片断的柔软度,并反过来影响材料的工作特性以及终极产品的使用寿命;原料的价格会影响终极产品的价格,并进一步影响最终的利润空间;木板的颜色会影响顾客的美感和价值判断;木板颗粒的模式会影响终极产品的价格,并进而影响木匠的声誉等等。因此,一个日本木工在建造橱柜之前所要考虑的因素,既有社会的,也有技术的,还有经济的和美学的等诸多方面。毫无疑问,日本木匠的历史语境与境遇决定了物质客体被选择和处理的方式以及工匠自己的自我意识、工作方式与工作标准[7]。

其次,制造活动生产的终极产品,绝不仅仅只有物,还有人。也就是说,生产人工物的过程同时也是塑造活动所需要的合适的人的过程。在这一过程中,参与生产活动的人通过劳动而一点一点地相互关联为一个有意义的整体,并通过能力、技能和知识的集中展示而调节着相互之间的社会关系,进而在活动者的头脑中形成与之有关的自我意识、他者意识、群体成员意识以及自己作为一个熟练工匠或者学徒身份的意识等。反过来,这种通过知识、技能以及多种声音的竞争、协商和确认形成的意识会进一步影响活动者的自我定位与行动策略。例如,社会学家乔治·霍曼斯发现,如果将工匠分为高、中、低三个等级,那么,中间层级的工匠创新性动力最弱。由于害怕失败而危及声誉地位,他们更愿意因循守旧。相比较而言,底层工匠则希望通过创新促进销售或者提升地位,因此创新意愿较高。而高层工匠为了证明其超凡能力与保持领导地位,有意愿且有闲暇、权力、经验和金钱来做试验,所以创新性也高[8]。

因此,人工物的制造过程也是且必须是意义和文化的生产与再生产过程。面对特罗布里恩岛民的Bwayma,马林诺夫斯基只是将它解读为一种权力索引,酋长通过建筑Bwayma来提升声誉与威望,并成功地将自己的血族关系转化为社会关系和政治关系。而当其这样做的时候,特罗布里恩岛民经历了一种他们的语境与文化特有的转化:白与黑的转化。然而,在B.普法芬伯格看来,Bwayma的符号意义不在于其本身,而来源于建构Bwayma的生产过程。事实上,在建造Bwayma之前,特罗布里恩岛民已经知道了他们与酋长之间的社会关系和政治关系,也知道了主要的吃饭程序,那为什么他们还愿意参与相关建造活动和仪式活动呢?原因就在于,参与Bwayma的建造活动以及相关仪式活动,可以使参与的男女发生如黑白那样的转化。即由贪吃的、饥饿的、毫不犹疑地吃甘薯的人,转变为不再想吃甘薯的人,转变为特罗布里恩岛民必须所是的人。否则,共同体将面临生存危机。因此,甘薯就是特罗布里恩岛民,建造Bwayma就是建构整个的特罗布里恩共同体以及生活于其中的个人[9]。

(三)技术变化是以活动为基础的表现

以人与物相互作用的活动技术观为基础,技术人类学将技术变化看作是以活动为基础的表现。何谓表现?在《牛津高阶英汉双解词典》中,动词表现(Perform)主要指:(1)做(某事);执行任务,履行责任;(2)表演和演奏。[10]根据这一定义,我们不难发现,表现具有一种内在的共时结构:它首先是一种做某事的活动;其次,这种活动具有任务性和公开性。而作为结果,表现具有多重表象(Representation)。在技术史家史蒂文·卢巴看来,技术表现主要指的是“规划、蓝图、规格、规则手册、说明手册和模型”等物质表达。事实上,卢巴所关注的,主要是技术设计中的技术表现,特别是其物质表达。而对于制造、分配、消费、废弃等人工物生命史的其他阶段的技术表现却视而不见。不仅如此,更重要的是,技术表现,不仅只有物质表象一种形式。作为知识,技术表现可以体现为精神意象;作为活动,则可以体现为行为表象。在编史学中,前者表现为可视思维(visual-thinking)流派,它以独特的、三维的、可视的技术知识为基础,主要关注于未受经济的、社会的、文化的或者工业的背景所玷污的纯粹技术或者发明活动;后者则表现为社会建构主义学派,它以建构论为基础,主要关注于技术的社会活动过程,特别是技术选择的协商与定型过程。

在人与物相互作用的社会技术系统观中,技术表现是其神经和肌肉,是该系统的活动网络和协商空间的物理联系,对保持系统的运转至关重要。确切地说,技术表现所体现出的表现特性,无论是视觉表现、声觉表现,还是机械表现抑或化学表现,都对于人类学的技术研究具有特别重要的意义。在技术表现中,一个表现特性代表着一种活动能力,它促进了一个或者多个离散的相互作用。通过促进相互作用,表现特性转变为功能的基础,并推动着活动前进。例如,詹姆士·斯基伯在对Kalinga蒸煮罐的研究中发现,蒸煮罐的不同机械表现特性和视觉表现特性决定了它们被利用和处理的方式不同。金属铝罐由于良好的导热性能和抗热冲击性,它常被用于煮沸水。而陶瓷罐由于其相对较弱的导热性能,它常被用于煮蔬菜和肉。同时,由于铝罐拥有闪亮的外表,它常常在用后被仔细地擦洗,并放置于显眼的位置,充当着家庭财富、地位以及现代化程度的符号。而陶罐则拥有不显眼的外表,用后不仅不用清理罐灰,还被束之高阁或者随意放置[11]。

事实上,表现对于技术活动和技术变化的意义远不止于此。与工程表现更多地关注于与表现有关的抽象物理特性不同,人类学的技术表现更多地关注于特定活动者之间的相互作用。尽管有时候必须还原相互作用为抽象的物理特性,但目的总是根据真实世界的活动,而不是实验室活动中人与人工物之间的相互作用,来理解这些表现特性。芬伯格认为,马克思对技术本质的研究,揭示了西方的客体意识所导致的社会关系无形化,技术因而被理解为是自主的和自治的。而人类学利用技术表现,可以窥视场景的背后,揭示技术隐藏的社会关系。在技术表现中,人类学家很容易俘获技术的社会本质,而技术制度利用这些表现去细分工作和产品以及控制技术人工物和系统。

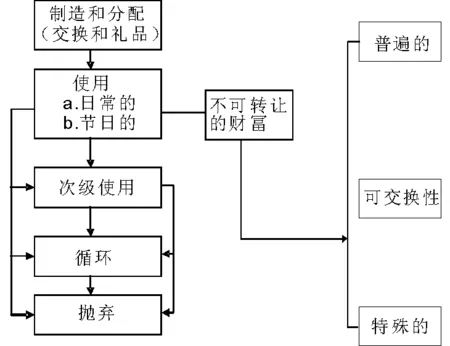

借助于技术表现,人类学家很容易将一个人工物的生命史划分为不同的阶段和活动,在其中,意义、重要性、作用或者可交换性等通常被重新语境化。例如,斯基伯和M.希弗对Kalinga蒸煮罐的研究发现,朴实的蒸煮罐经历了五个生命史阶段,每一个都包括各种活动。在从制造和分配到使用、次级使用、循环和废弃的连续过程中,蒸煮罐的交换价值不断下降(见图1)。由新造的、乐意交换的普遍物品变为循环利用的、不可交换的特殊物品[12]。

图1 Kalinga蒸煮罐的生命史

对于技术表现,M.林奇和S.伍尔伽认为:“我们必须撇开作为明显的客体和思想的意象的表现观,……特别关注于与众不同的表面,在其中,当从一个活动向另一个活动迁移时,表现被刻画,且它们经历翻译。”[13]事实上,在M.阿伦森看来,为活动而创造的表象假定了从一种活动语境向另一活动语境的转化[14]。在这一转化中,表象,如文档、流程图、故事、意象等,变成了活动的核心精华。它们构成了后续活动的条件、记忆的意象以及它们发生的文档,并在一定的条件下转化为未来活动的标准程序或者处方。在这一意义上,表现可以在群体边界的转化中发挥重要作用。

当与特定的控制形式相结合时,技术表现也服务于等级目的。诸如卢巴提出的图纸、操作手册之类的技术表象具有内在的修辞力量和权力关系。它们常常以一丝不苟和“科学的”面貌出现,并要求无条件地服从。哈里·布雷夫曼认为,当技术表现在物质形式中发生之前、之中和之后,生产过程复制在文件这一技术表象中[15]。类似地,杰克·布朗在对鲍德温机车公司的案例研究中也发现,垂直草图、规则说明书、铸件模式和规格以及打印的规则和规章制度等十二类技术表象提供了对工人和工作的控制[16]。而詹姆斯·布里奇在他1903年的《卡耐基钢铁公司的内部史》中写道:“人们觉得且经常谈论说,通过制度(books),公司的眼睛总是盯着他们。”[17]

因此,尽管卢巴的研究对象是特定的和狭隘的,但其结论却是正确的:技术表现及其表象“是关系的物理表达,技术制度的语法规则,技术社会的神经与肌肉。”[18]

三、对超越的认识论反思

通过实践棱镜或者身体中介的引入,技术人类学将人和物铸造成了一个更为紧密的社会技术系统,它是身体的、生理的、社会的和文化的有机统一,这对于超越芬伯格困境确实作出了卓有成效的探索。但是,在这样做的时候,技术人类学本身却也面临着某些不得不面对的难题。

首先,是参与观察法带来的认识论难题。人类学反对墙上苍蝇式的观察,而强调在参与中观察,在观察中参与,从而形成“文化持有者的内部眼界”。然而,正如人类学内部关于“emic/etic”的激烈争论所表明的那样,在自我与他者二分的前提下,任何观察都不可避免地带有观察者的智识背景、主观偏好的影响,因而难以获得“客观的知识”。这是一个涉及本体论和认识论的根本问题。而当人类学家将参与观察法引入技术研究时,必然也会将相关问题带入对技术本身的理解当中。如何解决该难题,是我们不得不思考的问题。尽管以J.克利福德为代表的新人类学家试图用对话民族志(dialogical ethnography)和多音民族志(polyphonic ethnography)来赋予人类学的田野工作以新的理论合法性,然而,克利福德的改良似乎是不成功的,人类学的理解仍然被认为是政治上成问题的、智识上建构的、方法论上不完善的。

其次,是如何避免循环论证和解释学循环的嫌疑。毫无疑问,地方性知识和语境在人类学的技术理解当中具有举足轻重的作用。然而,语境论具有循环论证的嫌疑:一方面,人和物的意义都是从它们的语境中得来的;另一方面,它们的语境又是由那些相互作用的人和物来定义并赋之以意义的。一方面,文化身份是从人工物中重新获得的;另一方面,文化身份在语境中的存在构成了物体意义的所有层面。这破坏了过去和现在语境的必要分离。在A.库克拉看来:“如果承认这样一个事实,即所有的事实都是被建构的,那么这个元事实本身必须被建构,而且关于元事实被建构的元元事实也必须被建构,如此以至无穷。这个过程表明,强建构主义导致一种无限循环。”[19]那么技术人类学该如何摆脱这种循环论证的嫌疑呢?保罗·拉比诺认为,今日人类学应该反思自己的当代装备[20]。这毫无疑问是正确的。但是,他给出的“诠释分析学”(interpretive analytics)药方似乎并不能完全胜任这一工作。因此,技术人类学要真正走出循环论证的嫌疑,还需进一步的反思与实践。

[1]李 勇.芬伯格对技术的本质主义与建构论之争的调和及其面临的诘难[J].自然辩证法研究,2010,26(9):19-23.

[2]Pfaffenberger B.Social Anthropology of Technology[J].Annual Review of Anthropology,1992,21:495.

[3]Tabachnick D.Heidegger’s Essentialist Responses to the Challenge of Technology [EB/OL].(2007-06-08)[2014-03-06]. http:∥journals.cambridge.org/action/displayAbstract.

[4]Wilk W H.Ritual Technology in an Extranatural World[M]∥Schiffer M B.Anthropological Perspectives on Technology. Albuquerque:University of New Mexico Press,2001:87-106.

[5]Knudsen V O.Architectural Acoustics[J].Scientific American,1963,209(5):78-92.

[6]Dobres M-A. Meaning in the Making:Agency and the Social Embodiment of Technology and Art[M]∥Schiffer M B.Anthropological Perspectives on Technology.Albuquerque:University of New Mexico Press,2001:57.[7]Link C.Japanese Cabinetmaking:A Dynamic System of Decisions and Interactions in a Technical Context[D].Urbana-Champaign:University of Illinois,1975.

[8]Homas G C.Social Behavior:Its Elementary Forms[M].New York:Harcort Brace Jovanovich,1974.

[9]Pfaffenberger B.Symbols Do Not Create Meanings:Actives Do:Or,Why Symbolic Anthropology Needs the Anthropology of Technology[M]∥Schiffer M B.Anthropological Perspectives on Technology. Albuquerque:University of New Mexico Press,2001:77-86.

[10]Hornby A S.牛津高阶英汉双解词典:第4版[M].王玉章,译.北京:商务印书馆,2002:1992-1993.

[11]Skibo M J.The Kalinga Cooking Pot: An Ethnoarchaeological and Experimental Study of Technological Change[M]∥Longacre W A,Skibo H N.Kalinga Ethnoarchaeology:Expanding Archaeological Method and Theory.Washington,D.C.:Smithsonian Institution Press,1994:113-126.

[12]Skibo J M,Schiffer M B.Understanding Artifact Variability and Change:A Behavioral Framework[M]∥Schiffer M B.Anthropological Perspectives on Technology. Albuquerque:University of New Mexico Press,2001:139-150.

[13]Lynch M,Woolgar S.Introduction:Sociological Orientations to Representational Practice in Science[M]∥Lynch M,Woolgar S.Representation in Scientific Practice.Cambridge: Mass.,1990:ⅷ.

[14]Aronson M,Bell D,Vermeer D.Coordination of Technological Practice and Representations at the Boundaries[M]∥Schiffer M B.Anthropological Perspectives on Technology.Albuquerque: University of New Mexico Press,2001:179-192.

[15]Braverman H.Labor and Monopoly Capital:The Degradation of Work in the Twentieth Century[M]. New York:Monthly Review Press,1974:125.

[16]Brown J K .The Baldwin Locomotive Works,1831-1915:A Case Study in the Capital Equipment Sector[D].Virginia:University of Virginia,1992:161-169.

[17]Bridge J H.Inside History of the Carnegie Steel Company:A Romance of Millions[M].New York:The Aldine Book Company,1903:85.

[18]Lubar S.Representation and Power[J].Technology and Culture,1995,36 (2):54-82.

[19]Kukla A.Social Constructivism and the Philosophy of Science[M].London:Routledge Press,2000:68.

[20]Rabinow P.Anthropos Today: Reflections on Modern Equipment[M].Princeton:Princeton University Press,2002.

(责任编辑 文 格)

On Anthropology of Technology's Transcending Feenberg's Puzzledom

HUANG Zhi-bin1,SUN Xiang2,LI Yong1

(1.SchoolofMarxism,HefeiUniversityofTechnology,Hefei230009,Anhui,China;2.DepartmentofHumanResources,HefeiUniversityofTechnology,Hefei230009,Anhui,China)

Feenberg's controversy with technological essentialism and social constructivism suggests that how to unify the contradiction between essentialism's views of technology with social constructivism's views of technology is the chief task in philosophy of technology today. By introducing the lens of body or action into studies of technology, anthropology of technology defines technology as the reciprocity of people and thing, regards technological change as performing based on activity. At the same time, it points out that technological activity and its context is the fountainhead of significance. So, anthropology of technology weaves people and thing as a social technical system, which provides an instructive inspiration for transcending Feenberg's puzzledom. However, in the future, anthropology of technology has to get rid of the epistemology problem that the Participant Observation induced, and avoid the suspicion of vicious circle.

anthropology of technology; Feenberg's puzzledom; sociotechnical-system

2015-01-10

黄志斌(1958-),男,江苏省如皋市人,合肥工业大学马克思主义学院教授,博士生导师,主要从事环境哲学和技术人类学研究;

孙 祥(1969-),男,湖北省蕲春县人,合肥工业大学人事处研究员,博士,主要从事人力资源管理研究; 李 勇(1978-),男,湖北省潜江市人,合肥工业大学马克思主义学院副教授,哲学博士,主要从事技术哲学和技术人类学研究。

2011年教育部人文社科基金规划项目(10YJE840001);2013年度安徽高校省级科学研究项目合肥工业大学现代科技发展与马克思主义理论研究中心基地重点项目(SK2013A149);中央高校基本科研业务费专项资助合肥工业大学博士专项资助基金项目(2012HGBZ0627)

N031

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2015.02.014