刘绍棠与《北京晚报》

2015-06-01文凤翔

文 凤 翔

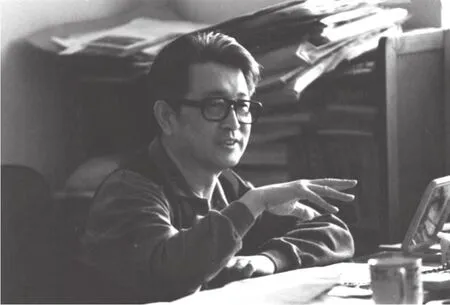

刘绍棠与《北京晚报》

文 凤 翔

每年到了3月12日,我常常想到两个人的忌日:一个是伟大的革命先行者孙中山先生;另一个则是1997年3月12日病逝的我国著名乡土文学作家刘绍棠同志。我所以能够除了孙中山先生之外记住刘绍棠的忌日,是缘于他当年与《北京晚报》的密切关系,缘于他当年对我主持《北京晚报》“五色土”文艺副刊工作的关心和大力支持。

一

我知道刘绍棠的名字,还是在20世纪50年代上中学的时候。那时,我常常从报纸上读到他的作品;还从老师和同学处听说,他的年龄比我们大不了多少,却早早就发表了文艺作品,是一个神童。然而,更令我印象深刻的是1957年的“反右派”斗争时,他遭到铺天盖地的批判。那时,三天两头能从报纸上看到整版批判他的文章,说他如何蜕化变质,如何走上了反党反社会主义的道路,等等。从此,在我的头脑中,刘绍棠变成了一个“坏人”,一个“大右派”。

刘绍棠病逝后,经我手,在《北京晚报》“五色土”文艺副刊上刊登了著名作家浩然同志真诚悼念刘绍棠的文章。在文章中,浩然检讨自己说,在“文革”期间,自己走红了,为了表现自己的“革命性”,经常拉出刘绍棠当成“不革命”的靶子抖落一通。其实,浩然检讨的错误,我也有过。我在和业余作家座谈或者讲课时,为了强调作者要改造思想,多次把刘绍棠作为反面典型来讲。

二

我真正接触和认识刘绍棠,是在“文革”结束和给刘绍棠落实政策后。和他接触之后,我惊奇地发现,刘绍棠这个人不仅小说写得好,而且人品也那么好,和当年报纸上对他的批判是那么不同。

他对老同志非常尊敬。大约是1984年的秋天,北京日报社在劳动人民文化宫举办了一次名人与读者的见面活动。大约是想看看名人吧,那天,劳动人民文化宫来的读者特别多,熙熙攘攘的。在那次活动中,报社分配给我的任务是,在西配殿为来参加这场活动的作家们服务。萧乾、杨沫、刘绍棠等不少作家都来了,他们与喜欢他们作品的读者亲切交谈,回答读者提出的各种问题。后来,杨沫在她女儿的陪同下要离开,刘绍棠也要与杨沫一块儿离开。刘绍棠与杨沫一块儿慢慢走,有说有笑,显得他对杨沫是那么地尊敬。我陪着他们出了大殿,正往外走,我的朋友倪精忠同志带着照相机,把我给两位作家送行的镜头抓拍了下来。如今,我还珍藏着当年我送两位作家的照片。

还有一次,我参加绍棠组织的活动,著名老作家康濯同志也去了。在刘绍棠成长的过程中,康濯曾经给予他很多的帮助。因而,绍棠对去参加活动的康濯同志是那么的尊敬。康濯同志逝世后,刘绍棠写了一篇题为《老师的遗言》的怀念文章,是那么地动情。

刘绍棠令我感动的,还有他对待业余作家的态度。有一些作家,自己写东西还可以,但是一些业余作家在文学创作的道路上想得到他们的指点与帮忙,却是那么难。他们对业余作家的求教、态度十分冰冷。刘绍棠却不同,对业余作家总是满满的热情。我曾经和刘绍棠、浩然等作家一起,到京郊延庆县去参加一个业余作家的活动。绍棠给业余作家讲起话来,滔滔不绝,妙语连珠。业余作家们对他的讲话,报以热烈的掌声。在如今的通州,成长起来王梓夫、张宝玺、楚学晶、刘祥等一大批文学业余作家。其中的王梓夫已是著名作家,出版了多部长篇小说。这些业余作家,大都是在刘绍棠和浩然同志的哺育、培养下成长起来的。

不仅对业余作家,普通人有事儿,求到刘绍棠的头上,他也给予热情帮助。20世纪八九十年代,《北京晚报》的广告非常火爆。一般刊登广告都要排大队,有时要等上两三个月。那时,刘绍棠多次介绍人到《北京晚报》找我,要求提前登广告。对绍棠介绍来的人,我怎能不热情帮忙?一次,我问来人:“你怎么认识刘绍棠?”来人回答:“我也不认识,是别人介绍我去找他的。”

刘绍棠对他的母校——北京二中、通州潞河中学、北京大学以及老师和同学,都怀有一种深厚的感情。他曾经在《北京晚报》“五色土”副刊上,发表过许多篇怀念母校老师和同学的文章,如北京二中的潘逊皋先生、北大中文系的杨晦先生等。绍棠的文章,写得是那么有感情。20世纪90年代上半叶,一次,绍棠出版了一本适合中学生阅读的书,要赠给北京二中的小师弟、小师妹们。他坐着轮椅,在夫人曾彩美大姐的陪同下,去出席在二中举行的赠书仪式。那次活动,绍棠通知我也去参加,绍棠发表了热情洋溢的讲话,听了令人感动。

三

经我之手,在《北京晚报》“五色土”副刊上,曾经发表过刘绍棠同志的许多文章。这是他对我工作的支持。他的文章,令“五色土”副刊的版面生辉。在这些文章中,有两篇给我的印象非常深刻:一篇是《出土的旧京小说》,一篇是《以我为戒》。这两篇文章,都收入到他的散文集《蝈笼絮语》一书里。

《出土的旧京小说》,写于1988年8月4日深夜到8月5日凌晨。与这篇文章相联系的,是此前由绍棠张罗的两个会。这两个会我都参加了。第一个会,是在十里堡鲁迅文学院召开的“旧京小说研讨会”。所谓“旧京小说”,这里主要是指抗日战争期间北京沦陷时一些作家写的反映北京市民生活的小说。绍棠说:“对于沦陷时期的文学状况,多年来一直讳莫如深,对于那个时期的作家和作品,也就避而不谈。”但是,“历史是不能割断的,也不应有空白”。恰巧,鲁迅文学院的王彬同志想编一套沦陷时期的北京小说,就去找刘绍棠。他立刻得到了绍棠的热情支持。经过他们的努力,开成了这个研讨会。我清楚地记得,参加这个会议的,还有北京沦陷时期的作家——八十来岁的耿小的、陈逸飞等人,还有个子高高但却十分削瘦的著名作家康濯同志。会后,我在《北京晚报》上发了一条消息。另一个会议是在此后不久,在琉璃厂中国书店召开的。当时,中国书店刚刚成立出版社,总经理郑宝瑞等组稿,去找刘绍棠。于是,刘绍棠、王彬又张罗着开了这个会。我至今记得,我的老友——北京古籍出版社社长赵洛同志也去参加了这个会议。散会时,绍棠拉住我,让我在《北京晚报》上发条消息。我当时考虑,出版旧京小说是一件大好事,我写消息,顶多一二百字,有很多话写不进去,不如让他写一篇文章,能把出版旧京小说的道理说得更加充分,于是我对绍棠说:“《北京晚报》的消息只能很短;你是名人,你写文章则可以写得长一些。”绍棠答应了。两三天后,我接到他寄来的文章,立刻安排见报。这就是《出土的旧京小说》一文。

此文见报以后,有一天吃过午饭,我到与《北京晚报》编辑部在同一座楼内的《京郊日报》“喜鹊”文艺副刊办公室去串门聊天。一进门,和刘绍棠同是通县人又是朋友的“喜鹊”副刊负责人王保春一脸严肃地对我说:“你该当何罪?你逼着刘绍棠为你写文章,把他累得住了医院。”我忙问是怎么回事?他这才对我说:“绍棠中风,住进了宣武医院。”原来,绍棠那天晚上为我赶完稿子,第二天便中风病倒了。我赶忙回到办公室,拉上部里的同事马书祥,冒着酷暑赶到了宣武医院。看到病床上躺着的刘绍棠,我的心里挺不是滋味儿。

一年多之后,1989年8月17日,刘绍棠又写了《以我为戒》一文寄给了我。这是刘绍棠大病之后写的第一篇文章。接到绍棠的此稿,我非常高兴,为他的恢复健康高兴,为他又能笔耕而高兴;为他的社会责任感、豁达开朗的性格、写作上的拼命精神而深深地感动。我立刻安排此文见报,以此告诉关心和爱护绍棠的广大读者和朋友:绍棠已经大病初愈,又能写文章了。

绍棠康复后,直到1997 年3月12日仙逝,他又给《北京晚报》“五色土”副刊写过许多篇文章,还先后给开过“留命察看”等专栏。

四

绍棠大病初愈后,我听说一位名叫种连进的大夫能够给绍棠治病,便带着这位种大夫去绍棠家,为他诊治。据说,一开始还有效果,但不久便不灵了,于是便没有再让这位种大夫治疗下去。

1996年2月29日,是刘绍棠60周岁生日。为了感谢绍棠对《北京晚报》“五色土”副刊的支持,我们在西单十字路口南边路西的“又一顺饭庄”二楼,请绍棠吃饭,庆祝他60大寿。

1997年3月12日早晨,著名作家陈建功同志打电话告诉我们刘绍棠病逝的消息。我心里悲痛万分,立刻核实、动笔,写了一条一百来字的消息,刊登在了当天的《北京晚报》第一版上。这是国内报道刘绍棠逝世的第一篇新闻稿。那天傍晚,新华社北京分社的张宝瑞同志看到我写的消息后给我打电话,询问有关刘绍棠病逝的情况。当晚,张宝瑞写了一篇通稿,发给了新华社总社。第二天,全国多家报纸、电台等,便报道了刘绍棠逝世的消息。

刘绍棠同志逝世已经有十七八年了,但绍棠当年对《北京晚报》“五色土”文艺副刊的关心与支持,却永远铭记在我和同事们的心中。

责任编辑/斯 日