被枪杀的长沙大儒

2015-05-30

白居易犹有不及叶德辉之处,那就是叶德辉不仅有在外的名声,还有异国的徒弟……

叶德辉(1864—1927),字焕彬,號直山,又号郋园。祖籍苏州吴县,因幼年随父至湖南,遂注籍为长沙人。清光绪十八年(1892),他考中二甲第九十五名进士,旋授吏部主事;同榜进士中有不少近代名人,如蔡元培、张元济、赵熙、赵启霖、蒋廷黻等。在吏部供职不过两年,他便告假归里,自此不再出仕。

但是,不做官好办,事亲养家,日常经济问题如何解决?叶德辉早有盘算。其父本是商人,在当时长沙的黄金地段——坡子街, 拥有一间旺铺叫做“叶公和”酱园,一向生意兴隆。及至叶德辉衣锦回乡,且不说利用自己的身份去做官商勾结、牟取暴利的事,至少能避开一般商人经常遇到的无妄之灾,以保证家族生意的“可持续性发展”。当然,叶德辉之弃官从商,即在西风渐染的清末,也是一桩“另类”的事情。

传统中国士大夫或不讳言利,其上者讲经世济民之学,为国谋利;其下者,则不免营私舞弊,追逐一己之利。但是,不论上等下等,一般而言,都耻言商业,更不必说亲自参与商业经营。这自然是受了重农贱商传统影响的结果。叶德辉则不信这一套。据其弟子的记叙,他非但不耻言商业,甚至“耻言高尚,以为高尚乃无用之别名”。在那个时代,什么是“高尚”呢?万般皆下品,惟有读书高,这才是“高尚”;书读得好,能中进士入翰林,居恒一卷在手,暇则弄月吟风,不亲俗务,口不言钱,这才是“高尚”。叶德辉竟以此为耻,可见他的特立独行,可见他的思想开放。但是,他并不以商业盈利为人生目标。对他来说,拥有丰厚收入的最大好处,在于可以专心治学、不为他累。以学术为志业,聊适我心;不以学术为职业,借敷我口。

那么,叶德辉的学术水平又如何呢?传统学问以经、史、子、集四部分类,评价学人,大皆看他的经学造诣如何。然而清代学风不同于前代,学者喜治小学(音韵、训诂、文字之学),于是,评价某人的学术,多看他在小学上的成就。叶德辉在小学方面的著作,有《说文读若字考》、《六书古微》等书。近代学者杨树达是叶德辉的弟子,评价乃师著述,仅许以“编摩之久,用力之勤”8个字,赞扬他的勤奋,却避而不谈他的成就;另一位学者张舜徽(叶德辉的同乡后进),不必为尊者讳,遂直言叶德辉“于群经、小学所造均浅,虽有述造,未足名家”。

杨、张是近代以来屈指可数的小学大师,评价如此,叶德辉的正统学问水平可想而知,不算高明。然而,话又说回来,毕竟清代经学、小学的成就太大,任何人要出类拔萃,绝非易易。叶德辉不能在这个领域出人头地,实在不必遗憾。何况,他自有一门学问,惊世骇俗,堪称一代之冠,这就是他的版本目录之学。

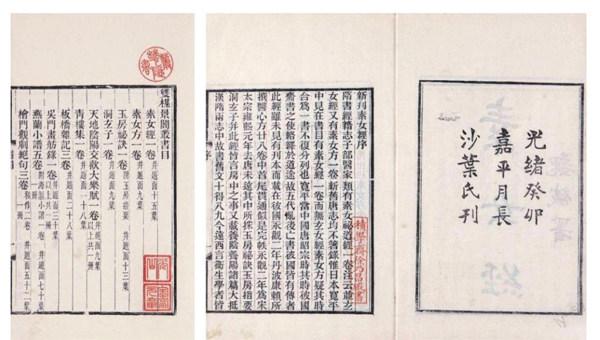

他的《书林清话》、《书林馀话》、《观古堂书目》及《郋园读书志》,在当时是版本目录之学的名著,在今日则已成为学林的经典。

除了总结经验供后人借鉴,他还乐于刻书,善于刻书,这在书籍流通远不如今日方便的传统中国,更是一桩大功德。因此,他自赞“海内诵其著述”,不是虚言。

至于自赞“遐荒识其姓名”,说的是叶德辉与日本学者的交往。清末,日本人来华访学之风甚盛,到了湖南,非见不可的人有3位——王闿运、王先谦及叶德辉。三人中,叶德辉年最少,风头最劲,试看他与诸桥辙次的笔谈,可见一斑。诸桥氏恭维他,说:“湖南是清末学者之渊丛,若曾文正公、王闿运、王先谦诸先生,概观之于历代儒林传中,不易多得。而今皆凋谢(时为1920年,曾与二王皆已死)。此间独有先生之学深识高,固是湖南学界之幸,抑亦中国学界之幸也。”

对此,叶德辉欣然领受,还俨然把自己当作价重鸡林、名播东海的白居易。然白居易犹有不及叶德辉之处,那就是叶德辉不仅有在外的名声,还有异国的徒弟。

他比较欣赏的日本弟子有两个。一是得了他“曲学”真传的盐谷温,其人在中国著名,最通俗的事迹就是陈西滢指控鲁迅的《中国小说史略》“整大本地剽窃”了盐谷的《支那文学概论讲话》;当然,据学者考证,这并非事实。另一位,是得了他“小学”真传的松崎鹤雄,其人在日军侵华时参与保护江南“嘉业堂”藏书,有功于华夏。此外,他主办《辽东诗坛》,刊载叶德辉之死的真相,澄清流俗谣传,亦可谓有功于师门。其他与叶德辉交往频繁的学者,则有永井久一郎、白岩龙平、竹添光鸿、盐谷时敏(盐谷温之父)、岛田瀚、后藤朝太郎等日本文化名人。

叶德辉既有这么多的日籍友人、徒弟,可想而知,他对日本这个国家极有好感。然而,终身没去过日本的他,对这个国家的想象、理解,又是如何发生的呢?也许,从叶德辉写于民国3年的一句诗,能探得一些消息。诗赠日本人山田饮江,云:“南苑风光皆逆旅,东京物望若神仙。”“南苑”,指民国首都北京,在叶德辉的笔下,首都竟是“逆旅”(旅舍),那么,套句俗词儿,他的“精神家园”又在何处?对句即是答案——日本。他何以对日本推崇若是呢?首先,日本于甲午一役战胜清国,国人对这个“蕞尔小邦”不得不刮目相看,叶德辉不能例外。10年后,日本又战胜俄国,这是世界近代史上黄种人首次打败白种人,对所有中国人来说,又是一个大震撼,叶德辉亦不能例外。其次,日本维新,成效卓著,但仍保留帝制,这对自觉“丧国”(取消帝制)、“亡天下”(民国代清)的叶德辉来说,更是一个震撼。原来,辛亥革命并不具有天然合法性,帝制与现代化并非格格不入。第三,他在国内接触的日本人及日租界景物,无不令他触景生情,恍然古典中国。

此外,叶德辉对日本的观感,还可用近代交通史、学术史的研究成果作背书。(1898—1910这10年,被学者称为近代中日交往的“黄金十年”)。革命党几乎以日本为反清大本营;保皇党也寄踪东瀛,受到庇护;国内新旧各派,皆能从邻邦的改革实践中获取营养。因此,生活在那个时代的中国读书人,对当时“扮演了持久的建设性而非侵略的角色”的日本,多少都抱有好感。叶德辉不能超越时代,对日本人青眼有加,又何怪乎?

国人皆欲杀

但是,正因处身吊诡多变的时代,兼具天生孤往的性情,“天子呼来不上船”、“剩有文章惊海外”(叶德辉谓日本“无不知有鄙人者”)的叶德辉,才会屡屡面对“国人皆欲杀”的人生险境,以至最终丧命于“国人”之手。

叶德辉曾写诗自况,云:“九死关头来去惯,一生箕口是非多。”所谓“箕口”,用他弟子的话说,就是“欲言则言,欲行则行,不知趋时,亦不知避谤”;用张之洞的评语,则是“叶某不庄”——叶德辉对这条评语很满意,喜曰:“此一字荣褒真可谓之知己。吾非不端,又非不正,平时每与讲学论事,杂以诙谐,其为不庄甚矣,岂非吾一生定评哉。”

曾经亲接叶德辉风采的同乡后辈胡耐安,写过一段生动的文字,有助于吾人了解叶德辉的“不庄”,其辞曰:“(叶德辉)身干修伟,满脸麻斑。语言诙谐,有些话用长沙方言说来,更足令人遐思而神往。难得的是他兴之所至,便尽量地绝不保留地无忌讳地快意地说,不拘忌于说话的场合,听话的是何许人,调门儿又高,绘影绘声,洵称大胆。”正是因为“兴之所至,便绝不保留地无忌讳地快意地说”,叶德辉才惹出不少“是非”,才往鬼门关上“来去”徘徊。

戊戌变法时期,湖南是全国推行制度改革最迅猛的省份,也是新、旧两派以政见相争最为激烈的省份。叶德辉作为旧派领袖,其名载诸历史教科书,即在此时。然通常所说的新旧之争,总认为旧派在地方上则官绅勾结,与朝廷则互通情报,上下并举,合力“绞杀”新兴势力。其实,若以湖南为例,平情而论,则知旧派如叶德辉之徒,当时实在是进退维谷,苦苦支持。

首先,旧派绝不敢公然反对改革。因为变法之诏由皇帝颁布,地方官绅俱有奉遵执行的责任与义务。紫禁城里或有表里不一的政治暗战,但是,千里之外的士绅,何能了然于心?如此,旧派若公然反对,就是欺君犯上,其罪甚大,微臣万万不敢也。其次,旧派的力量不足以阻挠改革。须知当时主持变法的是湖南巡抚,襄助变法的是名满天下的精英分子(梁启超、黄遵宪等),他们有行政权力,有舆论阵地(报纸与学堂、学会)。旧派有什么呢?几支笔,几张嘴而已。他们联名上书,巡抚置之不理;他们编写《翼教丛编》,销路与影响都不足抗衡康、梁师徒的著述;乱说乱动太招人厌,旧派还不免遭受政治上的倾轧,甚或有性命之虞——梁启超即尝试请皇帝降旨,杀了王先谦与叶德辉;事虽不行,但可想见,其时做一个旧派并非多么愉快的事。而更加深入研究当时情势,还可发现,旧派并不反对“真正的”西学,并不全盘抵制改革,他们真正反对的是挂羊头卖狗肉的“康(有为)学”,以及新政其名、渔利其实的资源分配方式。

经历两次鸦片战争、一次中日战争的惨败,若说传统士大夫还不懂得“船坚炮利”的好处,那是侮辱他们的智商。由此,若说当时确有一批士大夫,虽然自居保守,但亟欲探求西方列强臻于富强之奥妙,绝非信口乱道。甚至,素常认他是顽固已极反动已极,但在中西文化、政治的比较上,他的见识或还高于新派。譬如,叶德辉对“保(孔子)教”问题,发言即较康有为中肯。康氏主张变法而不忘“保教”,众所周知。

叶德辉则说:“孔不必悲,教不必保。忠信笃敬,可以达于殊方;魑魅魍魉,可以消于白昼。汉制虽改而不改,民权不伸而得伸,由乱世而升平而太平。”不怕说改制,不讳言民权,对传统充满自信,姑不论其说之确否,至少看得出他的开通。至于具体的中外交接、工商合作,叶德辉所持立场简直比新派还新。譬如,以新派自居也被公认为新派的熊希龄,曾连续数年不断举报叶德辉串合外国人,偷卖中国矿产,意欲置之死地,其实,叶德辉不过应邀为一宗中奥合作开矿的合同作公证而已。此外,对于比要求变法的新派更为激进的革命党,叶德辉的态度更是迥异于寻常所说的保守党、顽固派。光绪二十六年七月,唐才常发动武昌起义失败,随后,湖广总督张之洞电促湖南巡抚俞廉三在本省搜捕党徒,叶德辉即向俞氏进言,说,“此辈书生无非受人诱惑”,“何忍出于穷搜”?并出据保释了不少党人。如此义举,简直可称之为“革命的同路人”。

如上所述,清廷未亡之时,叶德辉在政治、经济、文化上的意见,或与政府不尽一致,集中体现于戊戌前后的言行。但在他自己看来,这是谋国的孤忠,问心无愧;而自政府各级代表看来,他并未逾越效忠帝制、遵信儒家的范围,是“人民内部矛盾”,不必动用暴力解决他的问题。及至民国肇造,叶德辉的不合时宜、好作谠论就有点危险了。

民国元年10月,开国元勋黄兴回到故乡,湖南都督谭延闿为了向他表示敬意,将长沙坡子街口的德润门更名为黄兴门,将坡子街更名为黄兴街。听到这个消息,叶德辉很生气。他在感情上对前朝或曰对君主制极为留恋。他无力阻止中华民国的成立,但是,“吾辈虽居草莽,岂无故国之思”?纪年不用民国年号,穿戴不用“胡服”(中山裝、西装之类),交往不用新式礼节;这是他寄托“故国之思”的惟一办法。在这个相对封闭的“符号体系”内,他可以维持旧日的生活方式,以“遗民”自居,聊尽余生。他人可以尊称黄兴为开国伟人,叶德辉不妨认他为“乱臣贼子”,只要不以思想、言论定罪,双方尽可相安无事。如今,却要将故国旧称“以一时一人之名义,轻相改署”,无疑伤害了他的感情。更叫叶德辉着恼的是,他家的住宅、店铺就在坡子街上,一旦改名为黄兴街,那么,他的日常生活就不得不被“黄兴”及其代表的中华民国所侵扰,原本勉强达成的遗民与新国家之间互不干涉的微妙平衡就此被打破。是可忍,孰不可忍,叶德辉很生气。

但没等他发泄怒火,极有风度的黄兴在湖南政府做出更名决定后不过一个月,便致函谭延闿,婉言谢绝将德润门、坡子街改称黄兴名号。谭氏对此表示理解,随后,两处地名恢复了原称。按说此事告结,不应再起波澜,谁料叶德辉意犹未已,于次年写了一篇《光复坡子街地名记》,沿街散发,对黄兴进行激烈的人身攻击。他在文中时而将黄兴贬为“妇人女子”,时而将黄兴拟为“鸡公鸭婆”,他先做铺垫,说苏州城有个胥门,乃因吴人为了纪念伍子胥的冤死才如此命名,其事“不祥甚矣”。如今,“黄兴年方强仕,富贵薰蒸,善颂善祷者固当急去之(谓黄兴门之号)以助其长年,而乃不谙典故如此,馀何问焉”!这句话不啻诅咒,十分恶毒。然而,叶德辉并未因这分“口业”付出代价。这不是他的侥幸,而是黄兴的宽厚有以致之;或者说,这是革命成功后的一段时间内,言论自由的权利受到保障。

不过,没多久,叶德辉再次攻击政府长官,差点杀身成仁,这回的苦主是湖南都督汤芗铭。汤氏继谭延闿为都督,上任之后,一则大肆诛杀国民党员,前任财政司长、警察局长、会计检查院长等人,只因挂了党籍,被他一律枪决;一则紊乱财政,随意更变币制,导致商家纷纷倒闭。叶德辉见义勇为,为民伸冤,致函杨度,托其将汤氏劣迹转告总统袁世凯。不巧的是,《亚细亚报》主编看到这封信,欣赏“其文之峭厉”,自作主张,为之刊布。汤氏大怒,乃于民国3年春间抓捕叶德辉,欲行杀害。叶德辉的朋友易培基闻信,立即告知黎元洪,请他出面营救;随后,徐世昌、徐树铮、叶恭绰、李燮和等达官名流纷纷致电湖南,严诫汤芗铭,不要轻举妄动;甚至,前此欲对叶德辉下杀手的熊希龄与梁启超,也来声援他。最终,托各路贵人之福,叶德辉逃过一劫。

身受两枪,一中头部,一中心部

然而,当北伐战争的枪声打响,当北洋军阀势力即将消亡,当国共合作、团结工农的局面逐渐形成,时局的发展终于超出了叶德辉能够理解的程度,也超出了他的师友能够控制的程度。

北伐军进入湖南以前,国共合作下的农民运动已经迅速发动。毫无疑问,作为改造社会的重要力量,湖南农民协会在襄助革命、推行民主、改善民生等方面,贡献甚大。中国共产党方面的历史著作对之推扬备至不足为奇,国民党方面的史学家也说:“北伐的胜利实赖革命的武力与民众运动的结合。武力握于国民党之手,民众运动大都由中共领导。”蒋介石作为北伐军总司令,于民國15年8月11日到达长沙,看到“一路民众欢迎,农民协会组织最为整齐”,不由慨叹:“将来革命成功,湖南当推第一。”北伐军控制湖南后,农民运动的发展就更令人惊叹了。但是,在追求平等、实现均权的过程中,农民协会轻于使用暴力的霹雳手段,不免令人遗憾。叶德辉之死,就是产生这份遗憾的一个因素。

民国16年4月11日,湖南省审判土豪劣绅特别法庭根据《湖南审判土豪劣绅特别法庭组织条例》第九条及《湖南省审判土豪劣绅暂行条例》第一条暨第二条,将他定性为“著名反动领袖及著名土豪劣绅”,判处死刑,并没收其财产。

署名同意判决叶德辉死刑之委员,为吴鸿骞、冯天柱、谢觉斋(即谢觉哉)、戴述人和易礼容,符合规定。其中,吴鸿骞时任湖南省高等检察厅厅长;冯天柱时任湖南省高级军法官;戴述人、谢觉斋都是当时的国民党湖南省党部监察委员;易礼容则是湖南农协负责人。

4月11日下午4点,叶德辉被押往长沙县浏阳门外识字岭,明正典刑。据其子叶尚农称,叶德辉“身受两枪。一中头部,一中心部”。