从日本看中国

2015-05-30陆建德

陆建德

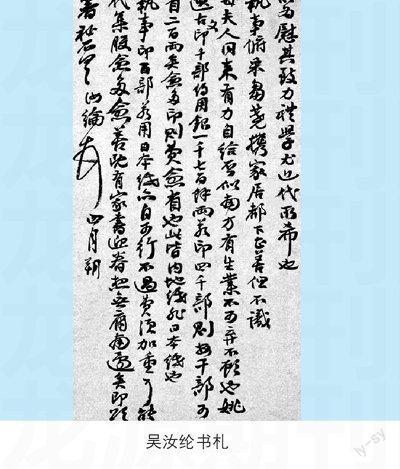

晚清到日本考察教育的人是不少的,最著名的就是吴汝纶(1840—1903)。这位桐城派的后期代表继张裕钊主持保定莲池书院多年,提倡新学,尤重外语教育,在晚清教育界享有很高的声誉。严复所译《天演论》、《原富》请他作序,是理所当然的。一九○二年初春,吴汝纶被吏部尚书兼京师大学堂管学大臣张百熙荐为京师大学堂(北京大学前身)总教习,但是学校尚未从庚子之变中恢复过来,他没有赴任(也许他对如何管理新式大学毫无成算)。而且,他以为学堂当以西学为重,而西学非他所长。他以为中学不必探索深处,一旦有高材生与他研究中学,“彼等必尽废阁西学而相从问中学,是直守旧而已”。二月五日,他在家书中写道:“大学堂开办决无效,吾决不愿就……今为尚书再出,出又无益于时,则何敢不自量乎!惟张尚书垂爱至殷,亦不敢恝然相忘。自择一事,稍答知己,则拟为尚书往游日本,一访各学校规制,归告尚书,以备采择,则可为也。至学堂教习,则实不敢承命。若尚书恐无以上陈,则东归后以病谢可也。”(《吴汝纶全集》第3册,本文所引吴氏书札均见该书)

吴汝纶奉张百熙之命赴日本考察教育,归国后从上海回安徽老家,称病不出,完全是早就决定了的。但是,他回国后意识到,访日期间,自己的正式身份一直是官方的京师大学堂总教习,如推辞不出,日本友人恐难以理解。他又在启程还皖那天(十月初四)的家书上说:“汝谓大学堂可以书辞,亦自有见。但我始终未言就聘。此次东游,日本朝野上下,属望甚殷。若竟不至北京,使邻国轻我朝廷,于义不可。……吾意明春定仍北上,如张学待我意倦,再图南归。日本人闻之,不复怪异矣。”吴汝纶自己也是国家意识不强。只要少考虑自己,以及与官员的个人关系如何,回国赴任,义不容辞。后来确因染病不起,然而出访前为自己谋划,似属不该。但是他从外人观己,发现行为不妥,这毕竟还是应该称道的。可惜的是吴汝纶回国后先返皖,本准备来年春天北上,不意来年正月染疾而去,这是中国教育界的损失。

一九○二年(壬寅年)阴历五月三日,吴汝纶从塘沽出发,先到营口(牛庄),经烟台赴长崎,轮船遇雾即停,一直到十五日才抵达目的地。他在长崎、神户、大阪、京都和东京等地走访各类学校,广结朋友,与他们手谈、唱和。吴汝纶居留日本整整四个月,九月十九日从长崎回上海,好在归途顺畅,两天即到。这次访问虽以了解学制为主,也可以说是一次全面的社会考察。吴汝纶访日期间,张百熙制定的《钦定学堂章程》(即壬寅学制)于八月十五日颁布。这段时期,日本作家二叶亭四迷正在中国旅行冒险,任北京师警务学堂事务长。比较一下他与吴汝纶各自访游的目的,可见中日两国之间的巨大反差。吴汝纶在离开日本回国之前,已将部分日记、日本友人的书信和访日期间的报刊报道、专论汇编成册,由著名的三省堂书店印制,书名《东游丛录》。这是晚清新政初期一份非常有意义的历史文件,对张之洞主持的《奏定学堂章程》(即癸卯学制,一九○四年一月十三日即癸卯年十一月二十六日公布)也有所影响,其中很多内容至今读起来还有新鲜感。

在这次学制考察过程中,吴汝纶希望全方位地了解日本自从明治维新以来在教育和社会发展方面的经验与成就,日本的監狱管理、财政币制也是他了解的对象。他记载大中小学和各种专门学校办学的细节,不惮其烦。这位学问家也是细致的实干家。对他而言,了解日本也意味着认识自我。比如他八月九日访问东京桥区警署,得知书记员的俸禄偏低,每月仅十五元至二十五元,不足自给其家。他在想到应该有更好的政策的同时,立即讲到中国:“独吾国胥吏全不给禄,为更弊耳。”(《东游从录》,《吴汝纶全集》第3册)胥吏不妨视为较低层次的公务员,没有他们,国家机器就无法运转。这些人不能从公共财政得到固定收入,自然只能借助不正常手段养家糊口。政府缺乏有效的征税手段,没有能力发给胥吏俸禄,收获的只能是服务精神的死亡和无所不在的腐败。

重读《东游丛录》(以及《吴汝纶全集》中的日记卷),经常会感到,通过异国人士的眼光来认识自己,原来如此必要。清末民初的中国知识分子,习惯于中西或东西二元的比较,往往不得要领。有些代表人物观点对立,或主东方,或主西方,但是他们看待世界的二元对立的方式却是一样的。这一过于简单化的倾向现今可能依然存在。世界是多元丰富的,所谓的西方也是一个建构起来的概念,遮盖了大量地区、国家之间的差别。比较起来,东西两极思维模式在亚洲周边国家却不很明显。起码就日本而言,它可以从不同的想象中的地位、视角来认识它的周边世界。从日本看中国,也会有不期而至的收获。在一九○二年的一些日本人眼里,以吴汝纶的访问为象征的晚清教育改革如果不能以中央主权、国家观念为核心,难以成功。

日本对吴汝纶的访问十分重视,一些报刊也报道了他此行的目的。九州的《日日新闻》恳切希望他多多关注学制背后的“无形之人心”和“消化之力”,也就是说,制度要行之有效,离不开文化和风俗习惯的支撑。社论作者问道:“[如]人心不振,徒知求此至切之学术,其果能为完全社会以发达人心而期进步?”(同上)东京的《二六新报》也有类似的建议:中国必须先巩固中央主权,才能真正取得学术进步。国家威权不立,“国民统一之思想”缺失,个人的知识并不能使国家富强。“意贵邦虽守尧舜孔孟之道义,国家之观念,殆若甚薄;贵邦之人民虽智巧,皆出于个人之为,而以国家为务之智识,则若甚少者,此贵邦之所最短也。”这是非常敏锐而又充满善意的批评,同时也凸显了一盘散沙的晚清中国人的盲点。当时的清廷中央萎弱,权力非常分散,留日学生省界意识浓重,出版刊物喜欢以省分命名。激进派只想着民族观念指导下的改朝换代,国家整体观念淡薄。辛亥革命后新学依然支离破碎,即便是民族观念也无法使各方人士停止内战,究其原因,乃“以国家为务之智识”未能普及。《二六新报》的文章最后总结日本的经验:“要之以民心之兴起与其统一,与中央政权之强固,在此数者为目的,以教育其人民耳。编辑学校及学校以外可读种种之书籍,盛养国家观念及国民统一之思想,以为贵邦之急务,次之始可言诸科之学术也。若教育不主于国家观念,其尽力教育,必支离灭裂而已。” (同上)清朝此时的实权已经旁落,新式教育果然加速了“支离灭裂”。

吴汝纶八月二十日访外务部长官珍田舍己时要求日本对中国公费、私费学生一律对待。珍田表示,校舍、名额有限,先照顾官费生。由于成城学校系军事院校(陆军士官学校),私费生学军事,恐不宜。两人的对话暴露出巨大差异。吴汝纶如此记载:

珍田言:自成城学校外,[自费生]他学皆可入,但学生有与政府反对或来历不明之人,非有本籍地方官文书,碍难收入。

吾谓成城亦自可收,前时吾学生九名请入,参谋本部来函,亦止言公使不保,碍难再收,并非学中有不收章程也。至学生与政府反对,实无其事。若欲明其来历,则近来学生会馆有干事,若五人保一人,决无他虑。且吾学生中私费皆有余之家,开化之士,岂有学归谋反者乎!(同上)

显然这些理由不能说服珍田舍己(“然观其意旨,似不易辨明而信从也”)。吴汝纶自己也是国家观念淡薄,身为京师大学堂总教习,在日本官员面前直接对抗驻日公使蔡钧,很不妥当。他说的就是吴稚晖等人到成城求学被拒一事。他以为“学归谋反”全无可能,未免太幼稚了。当时九位私费学生到驻日公使馆要求蔡钧接见,有胁迫之意,吴稚晖尤善表演,甚至以自杀相威胁(参见实藤惠秀《中国人留学日本史》,谭汝谦、林启彦译,北京大学出版社2012年版)。一些成城的学生也卷入此事,算得上是一次学潮了。日本军界看在眼里,作出了吴汝纶不大想得到的决定。八月二十七日,吴汝纶在华族会馆见到青木少将。青木告诉他:“中国留学生在成城学校者,每不受约束,陆军以号令严明为主,学堂之约束即将来军中之号令,不能受约束,便成无号令之军矣,意欲退出几人,以警其余。”(《东游从录》,《吴汝纶全集》第3册)日本方面往往将驻日公使蔡钧作为这次事件的负责人,实际上校方根本不会欢迎如此骄纵专横的留学生。吴汝纶在考察即将结束时拜访文相菊池大麓,对方又说:“见各国历史,无不以造成为国办事之人为急务。中国兴学方针,当注意其国民教育,结成一国团体,亦不可缓。”(同上)然而一九○二年的中国要通过兴学来“结成一国团体”,恰恰是最困难的。两三年之后,日本某些“有心人”(如黑龙会成员)发现,中国留日学生、访日人士身上的致命弱点是一笔日本的资产,可用于表面上看起来超越国家的“大东亚”事业。幸运的是从一九一九年的五四运动到国运飘摇的上世纪三十年代,国家观念终于开始在中国人心中确立。

接待吴汝纶的日本人士还把统一的“国语”视为培养爱国精神的先决条件。在《大学总长山川谈片》(章宗祥录)中,山川首推“统一”。国家的统一取决于教育的统一,而教育必须统一的有三大端:首先是精神,其次为制度,第三则是国语。“国语似与教育无直接之关系,然语言者,所以代表思想,语言不齐,思想因此亦多窒碍,而教育之精神,亦必大受其影响。此事与他国无甚重要,以贵国今日之情形视之,则宜大加改良,而得一整齐划一之道,则教育始易着手。”汉学学者土屋弘来书,向吴汝纶推荐“五十音图”,称“宇宙百般之事,皆可书之”。(同上)“五十音图”其实就是一种注音系统。吴汝纶考察期间(六月二十一日)还曾致书国字改良部干事小岛一腾,对他赠书表示感谢:“昨接手示,并寄到大著《言文一致》书,至为感荷!吾国文字深邃,不能使妇孺通知,今学堂中均须研习外国公学,无暇讲求汉文。执事此书,大可携回敝国,与教育家商酌改用,使国中妇孺知文,即国民教育进步也。异日得有裨益,皆执事之赐,先此致谢!不具。”(同上)

贵族院议员伊泽修二也是教育家,他与吴汝纶谈及爱国心如何培养的问题。据罗振玉《扶桑二月记》,同一年(1902)的一月十二日(辛丑十二月初三),伊泽修二曾到罗振玉在东京的寓所拜访,谈教育。从罗振玉的记载来看,他并没有特别强调国语。这次他在吴汝纶面前尽力突出国语的意义。他建议,国民要有爱国心,首先必须统一语言。语言不统一,交流不便,团体难以结成:“察贵国今日之时势,统一语言,尤其亟亟者。”吴汝纶担心学堂科目已多,增加一门,时间太紧:“语言之急宜统一,诚深切著明矣。敝国知之者少,尚视为不急之务,尤恐习之者大费时日也。”想不到伊泽修二安慰他说:“宁弃他科而增国语。前世纪之人犹不知国语之重要,知其为重者,犹今世纪之新发明,为其足以助团体之凝结,增长爱国心也。” 伊泽认为,只要政府决心诰诫,制定法律,认真推行,不会太难。三十年前的日本,信州人與萨摩人相见,就同广东人与北京人,不能通姓名,而现在所说语言,已经差异不大。他还举了德国和奥匈帝国两个例子:德王威廉主张语言一致,因此国势强盛;奥匈帝国爱国心薄弱,因为语言风俗各不相同。伊泽甚至预言,奥匈帝国语言不统一,迟早不国,足为前车之鉴。(同上)爱国心始于语言和发音统一,这是习惯于各省方言壁垒的晚清知识分子未曾想到的。

至于吴汝纶自己,他立即开始借助日本经验设计汉语注音体系,并在归国一周前(九月十二日)给张百熙写信,讲到外国“言文一致”时提到一件事:“近天津有省笔字书,自编修严范孙家传出,其法用支微鱼虞等字为母,益以喉音字十五、字母四十九,皆损笔写之,略如日本之假名字,妇孺学之兼旬,即能自拼字画,彼此通书。此音尽是京城声口,尤可使天下语音一律。今教育名家,率谓一国之民,不可使语言参差不通,此为国民团体最要之义。”严范孙就是严修,吴汝纶在回国前,还与他同游京都书肆。至于“教育名家”,可以是严修等国内的先觉者,也可以是伊泽修二等建议中国用国语统一方言的日本人士。所谓的“省笔字书”大概就是王照在戊戌年逃亡日本后写的《官话合声字母》。清末切音字运动始于卢戆章的《一目了然初阶》(1892),这是根据厦门话设计的切音著作。王照的拼音方案受日本假名启发,采用“京城声口”,是普通话的先驱。清末一系列统一语言的尝试为白话文运动奠定了基础。

一九○四年一月颁布的《奏定学堂章程》是由张之洞、张百熙和荣庆共同拟定的,其中一条规定:“各国语言,全国皆归一致,故同国主人,其情易洽,实由小学堂教字母拼音始。中国民间各操土音,致一省之人,彼此不能通语,办事动多格。兹拟以官音统一天下之语言,故自师范以及高等小学堂,均于中国文一科内,附入官话一门。其练习官话,各学堂皆应用《圣谕广训直解》一书为准。将来各省学堂教员,凡授科学,均以官音讲解,虽不能遽如生长京师者之圆熟,但必须读字清真,音韵朗畅。”以“官音”或“京城声口”统一读音,这一举措的重要性再怎么说也不为过。

东京大学教授高桥作卫在给吴汝纶的长信上提出的一系列具体建议也让我感佩。他甚至认为,中国要振兴教育,最好禁止学生阅读豪侠小说。他的理由是教育的目的不在培养豪杰,而在培养常识之士:按贵国人士喜豪杰之谭,是以三国史、汉楚军谈,及传记小说,多说豪杰不羁磊落,以为多焉,读之则快,而扰乱少年之心,决非少矣。”他接着举出日本社会中一些不幸的例子证明豪侠小说之害:“敝邦子弟中道挫折者,多好任侠之谭,盖是等子弟,出乡关则歌曰:不能成志业则不再归。其志极壮,然好为异行,疏豪自喜,甚至抗上以为刚,蔑长以为强,眼无官宪,反理庇恶,而其中未必刚毅,欲情乱内,则流连荒亡。豪侠之谭,贻误青年,其迹极明。盖此等小说能警醒懒惰半眠之徒,鼓舞猛进果敢之气,以启激成豪杰之机,然天生豪杰,百年一二人而已,今望一二人于千百,以误一世之青年,非策之得者也。”(《东游丛录》,《吴汝纶全集》第3册)现当代中国教育工作者可能没有意识到,侠客朱家郭解或“燕雀安知鸿鹄之志哉”所表达的人生态度也会变成现代化进程中的障碍。在鲁迅翻译的鹤见祐辅的《思想·山水·人物》中,作者称《英国宪法论》作者、《经济学家》主笔白哲德悟透了日本人所说的“运根钝”的真谛:“鲁钝者,是国家社会的础石,因为有此,所以人间能够继续着平凡的共同生活,而自治的政治得以施行下去。”(《鲁迅全集》第5卷,新疆人民出版社1995年版)鹤见感叹美国总统威尔逊对白哲德的了解,他们都看出,一个社会有“统一结合之力”,实赖“没有生气的平凡的判断力”。白哲德曾说,英格兰人既无智慧,又无想象力,不想试行一点新的事,国家便长久了。

与此相关联的是吴汝纶辛丑年(1901)日記里一则有趣的记载:中国留日学生喜欢读政治法律,一位在北京的日本将领(山根武亮)笑着对他说:“贵国人喜学宰相之学,满国皆李傅相(李鸿章)也。”吴汝纶记道:“其言切多讽,记以示儿。”(见《吴汝纶全集》第4册)蔡元培在一九一六年年底出任北京大学校长的时候,该校最受欢迎的学科还是政法,原来读政法是做官的捷径。“宰相之学”并非兴盛于晚清。历朝不少言志诗的作者真正想表达的,不外是做宰相的抱负。

一个多世纪以来,日本和中国都发生了巨大的变化。两国面临的挑战完全不同于以往,但是吴汝纶那种谦逊好学、热心交流的精神永远不会过时。不忘历史,取日本的视角看中国,也会多一分自知之明。“知己”与“知彼”,两者是相辅相成的。这功夫做得细密,才真了得。