抗日名将蔡炳炎之子蔡浙生:安徽唯一受邀的英烈后人

2015-05-30

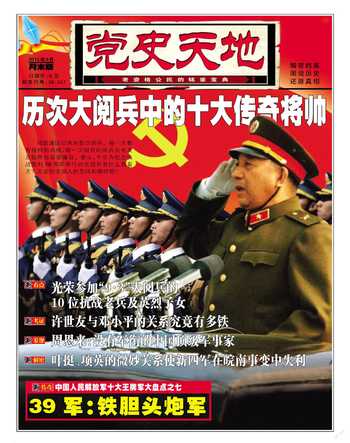

蔡浙生出生于1936年,虽已年届八旬但精神矍铄,现居安徽合肥。他曾先后在安庆地委文工队、怀宁县文化馆、合肥钢铁公司等单位工作,并担任过安徽省和合肥市两级政协委员,以及合肥市政协副秘书长等职务。9月3日,蔡浙生将前往北京参加抗日战争胜利日阅兵仪式,他也是目前安徽全省范围内唯一一位以抗战英烈后人身份受到民政部邀请的人士。

蔡浙生之父蔡炳炎,曾任国民革命军陆军第18军67师201旅少将旅长,1937年8月殉国于淞沪战场。在民政部2014年9月公布的第一批300名著名抗日英烈和英雄群體名录,蔡炳炎位列其中。

1924年,黄埔军校招生的消息传来,蔡炳炎的心绪难平,即托其舅父、老同盟会会员邓子云介绍前往应试。蔡炳炎顺利进入黄埔军校,入编第一期第二队,在“以血洒花,以校作家,卧薪尝胆,努力建设中华”的豪迈校歌中踏上了革命征程。

因信仰坚定、成绩优异,蔡炳炎进入黄埔后就跟随革命军东征北伐,几乎每次都冲锋在前,战功卓著。至抗日战争全面爆发,短短13年,他已成长为一名少将旅长,当上了辖5000名官兵的国民革命军陆军第18军67师201旅的最高指挥官。

战争伊始,蔡炳炎正驻军南粤,远离华北、淞沪等主战场。彼时,一腔热血、心系家国的他主动请缨开赴抗战前线。率军开赴上海途中,蔡炳炎在当时的安徽省会安庆将夫人赵志学和子女送下船。长江码头话别之时,蔡炳炎告诉赵志学:“现在抗战很紧张,我们部队先到苏州准备参加上海保卫战,何时回来将很难预料,家事就交给你了,要多加保重,如果想来看我不要多带东西,只须拎只小箱子就可以了。”蔡还说:“你在照看好子女之余,还可参加妇女抗日救亡团体,为国家出点力。”这些话语,大有诀别之意,透露出蔡炳炎舍家卫国的决心。

蔡炳炎所部抵达淞沪战场后,利用战前间隙,又抒写家书三封,一寄夫人赵志学,一寄长女慕兰,一寄自幼过继给故乡李姓人家的次女惠兰。

4天后的1937年8月26日,他殉国于有“血肉磨坊”之称的上海罗店战场。

罗店地区战况之惨烈,时任18军军长罗卓英在他有关淞沪会战的遗作《东战场片羽》中有过详尽描述:

本人奉命率陆军第18军一部分队伍扼守罗店一线。离上海不远的海边上,在嘉定与浏河之间有一个小镇罗店,市面虽不大,却是极富战略意义的据点。守住罗店,嘉定、浏河一带就可以保全,间接也就守住了苏州和上海的门户。这地方一坦平阳,没有山岭,也没有特殊的设备可资利用,连个像样的战壕都来不及构筑。在日寇重炮和战车的疯狂攻势下,只有拿我们的血肉去和他们拼了。凭诸将士的用命,大战七昼夜,敌人进犯三次都被我军击退。在第二次争夺战时,本军旅长蔡炳炎、团长李维藩壮烈殉国,本人曾以一诗以纪其事:三来三往力争持,十荡十决扫虾夷。淞沪风云罗店血,大书蔡李是男儿。

蔡炳炎殉国的噩耗传来后,其夫人赵志学当即率长女慕兰前往苏州接灵。面对亲人遗体,短短半个月前的话别之语冲涌心头,虽历历在目却恍如隔世。

蔡炳炎罹难后,国民政府虽有抚恤,但战火纷飞之际,赵志学一人实难照顾抚育子女三人,不得不忍受别离之苦,将三子浙生交予二夫人何世霖,女亚兰委托给姑姑,均抚养于安徽金寨山区。自己则带着次子保生去往陪都重庆。

抗战胜利后,赵志学将蔡浙生、蔡亚兰一同接到南京读书。但自幼即与养母何世霖朝夕相处的蔡浙生,已离不开何的照料陪伴,在南京待了一个多月后就再度回到何世霖身边,从此因战乱等原因与生母、兄姊分隔40年。直到1986年9月,在为蔡炳炎举行迁墓仪式之际,赵志学等从美国专程赶回合肥,一家人才在40多年后再度相见。

(摘自人民网)