罗孚赠梁漱溟书杜诗

2015-05-30钟叔河

钟叔河

前些时在报上见到罗孚在香港去世的消息,虽知他比我还大十岁,已是九十四龄高寿的人,仍觉晨星寥落,不胜伤感,尤其在重读他这封来信之后:

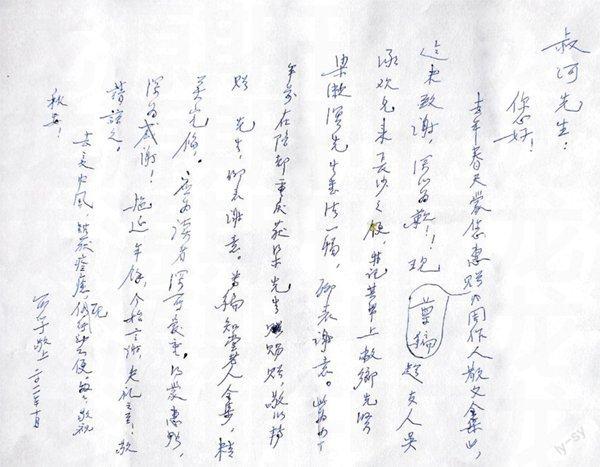

“叔河先生:您好!去年蒙您惠赠尊编《周作人散文全集》,迄未致谢,深以为歉。现趁友人吴承欢兄来长沙之便,特托其带上敝乡先贤梁漱溟先生书法一幅,聊表谢意。此为四十年前在陪都重庆获梁先生赐赠,敬以转赠先生,聊表谢意。尊编知堂老人全集,精美完备,应为读者深所爱重,得蒙惠赠,深为感谢!拖延年余,今始言谢,失礼之至,敬请谅之。去夏中风,虽获痊愈,现仍行动不便,匆匆敬祝秋安!罗孚敬上。二零一一年十月。”

从字迹和文句上都看得出,“去夏中风”对他的打击,的确是十分严重的。比如说,梁漱溟的字是“民国卅七年”即一九四八年元旦写的,到二零一一年十月应在七十三年前,信中却写成了“四十年前”,“聊表谢意”也一连讲了两遍。

遭受了如此严重的打击,罗孚仍念念不忘给他寄《周作人散文全集》的事情,不忘托友人将梁漱溟写赠他的杜诗条幅带来长沙转付于我,这真是最后一番难得的情谊啊!果然,不到三年,罗先生就长逝了。

其实我和罗孚一九八七年才认识,那是在北京范用家。我刚以岳麓书社名义在《光明日报》上广告:“人归人,文归文。周作人其人的是非功过是另一问题,其书的主要内容是对传统文化和国民性进行反思……今之读者却不可不读。”接着便开始印行了《自己的园地》《雨天的书》……,编出了《知堂书话》《知堂序跋》……这次去范用家,也是为了和徐淦见面,向他请教绍兴的风土和名物,解决笺释《儿童杂事诗》的疑难。徐淦是范用叫来的,其间又来了“史林安”,也对出周氏的书极感兴趣。后来才知道,这“史林安”便是罗孚“留京十年”使用的化名。好在他虽然“留京”,还能作文访友,还能谈周作人……

后来他便去了加拿大,最后又还是回到了他久居的香港。他是五六十年代香港中资报纸的总编辑,周作人在香港发表的文章,包括著名的《知堂回想录》,原稿都是经由鲍耀明先生和他的手发出的,最后也都保存在他二人手里。我出周氏的集外文和散文全集,多亏了鲍、罗两先生大力相助。所以,寄送样书给他们,乃是理所当然之事,本来不必言谢,更不必回报的。《知堂回想录》的手稿,他曾有意交我保存,以为这样最有利于出书,我说还是交周氏后人为好,不知为何后来却给现代文学馆了。

梁漱溟书“江月去人”这首杜甫七绝已在他“一觉醒来,和平已经死了”之后,正在重庆办他的“勉仁书院”。但毫无疑问,他仍是中共的“统战对象”,所以才会有“写杜诗为承勋乡兄之属”这回事(罗孚原名罗承勋,与梁漱溟为广西同乡)。诗云“风灯照夜欲三更”,不错的,民国三十七年元旦的重庆正在“长夜难明赤县天”的黑暗里。一年过后,战犯求和,再过九个月就“一唱雄鸡天下白”了,梁漱溟当了全国政协委员,罗孚则去香港创办《新晚报》,都挺忙的。又过了三年多,国内开始“批判梁漱溟的反动思想”,此后罗孚跟梁漱溟应该不会再有什么联系,但精裱的条幅仍然在罗家保藏着。梁先生一九八八年才去世,此时罗孚仍然“留京”,但他们想必更不会联系了。文人遇合,总难免被时代潮流播弄,梁罗两先生俱已成古人,条幅体现的这桩文字因缘却还留在我这里,思之怆然。