信息化背景下教师教育基地建设研究

2015-05-30蒋红星王兴辉黄尧

蒋红星 王兴辉 黄尧

【摘 要】从学校实践层面,阐述了在教育信息化背景下省级教师教育基地的建设内容和工作措施。

【关键词】信息化 教师教育基地 师范生

【中图分类号】 G 【文献标识码】 A

【文章编号】0450-9889(2015)04C-0179-02

省级教师教育基地是提升教师教育层次和水平的重要平台,近年来得到蓬勃发展。2011年,广西启动实施高校师范专业办学能力提升计划,投入专项资金1亿多元,支持若干所高校建立省级重点教师教育基地和示范性教师教育基地,以改善师范专业办学条件,提高师范生人才培养质量。广西教育学院作为一所自治区直属师范类成人本科院校,形成了教师教育职前培养(含成人本科、普通专科师范教育)与职后培训双格局,在教师教育人才培养、中小学师资与教育管理干部培训、中小学教育教学改革研究、中小学教学参考资料出版发行、特殊教育师资培养培训和研究、现代教育技术培养培训等六个方面,形成了一定的特色。

随着教育信息化的不断推进,现代信息技术在教育教学中的应用日益普遍,信息技术应用能力成为教师职业技能不可或缺的组成部分。在此背景下,根据《关于实施全区师范专业办学能力提升计划的通知》精神,我校制定了“十二五”期间教师教育基地建设规划,确定了以教师教育信息化建设为抓手,以师范生信息技术应用能力提升为重点的工作思路,以下阐述我校教师教育基地的主要建设内容和工作措施。

一、主要建设内容

(一)构建符合教师职业标准的教师教育类课程体系

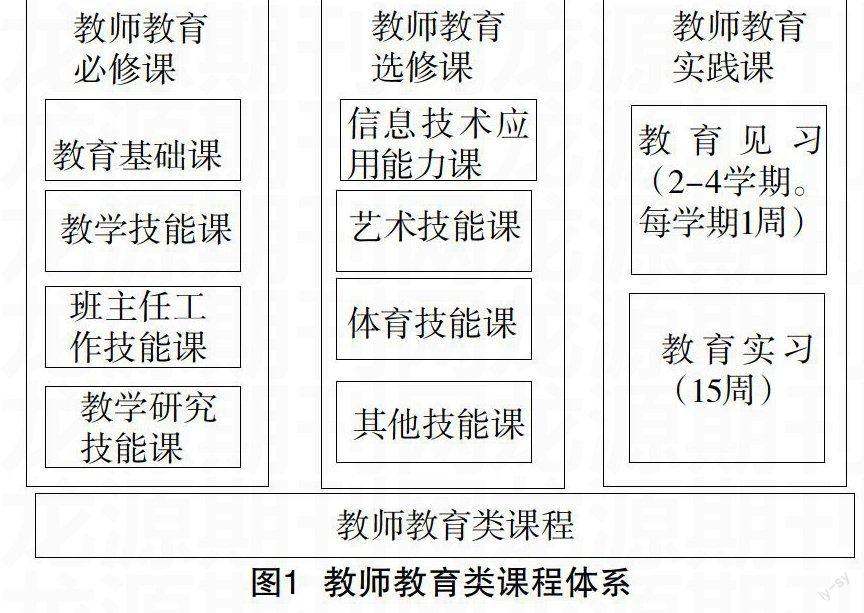

以小学教师岗位能力为导向,坚持育人为本、实践取向、个性发展的理念,贯彻落实《小学教师专业标准(试行)》和《教师教育课程标准(试行)》,启动实施了师范人才培养方案改革,初步形成符合小学教师专业标准和课程标准要求的教师教育类课程体系(如图1所示)。

在教师教育类课程体系中,教师教育类课程分为必修课、选修课和实践课三类。其中,教师教育必修课是所有师范专业的必修课程,包括四个部分:教育基础课,包括教师职业道德与行为规范、教育学、心理学、教师资格考试训练;教学技能课,包括三笔字I-III、普通话正音与测试、教育技术应用能力训练、学科教学法I-III、美术音乐基础I-II;班主任工作技能课,包括心理健康教育、班主任工作技能;教学研究技能课,包括教学案例分析、教学问题分析。

教师教育选修课是由学生根据自身特点和个性化发展需要进行选修的课程,包含四个课程系列,即信息技术应用能力课、艺术技能课、体育技能课和其他技能课。教师教育实践课包括教育见习和实习。根据《教师教育课程标准(试行)》强化教育实践环节的要求,“师范生到中小学和幼儿园教育实践不少于一个学期”,延长教育实践的时长,安排教育实习3周(分3个学期执行)、教育实习15周。

相比于以往的师范人才培养方案,教师教育类课程体系突出师范生信息技术应用能力培养,面向全体师范生开设4个学分的“教育技术应用能力训练”教师教育必修课,在“学科教学法”课程中安排“微格教学训练”模块,并针对信息技术应用能力设置了教师教育选修系列课程。

(二)构建“能力——课程——实训条件”相衔接的师范生信息化实训条件

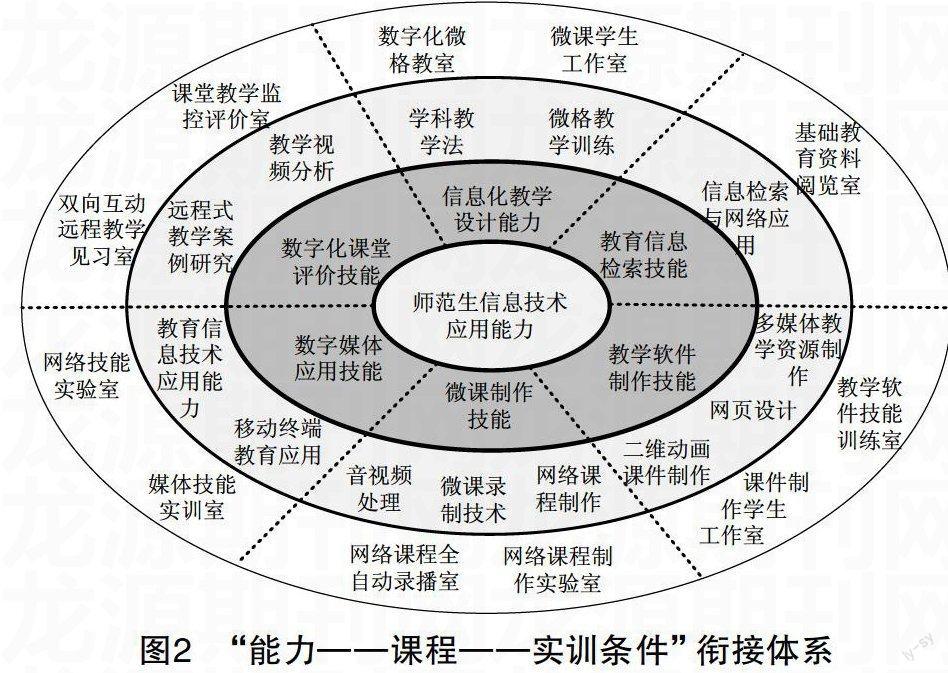

针对师范生信息技术应用能力的培养需要,按照“能力—课程—实训条件”依次衔接的逻辑体系,有目的、有计划地建设师范生信息化实验实训条件(如图2)。

1.确定师范生信息技术应用能力结构。以师范生信息技术应用能力培养为核心目标,按照信息技术设计、检索、制作、应用、评价的体系,将师范生信息技术应用能力划分为六项子技能,即信息化教学设计能力、教学软件制作技能、微课制作技能、数字媒体应用技能、数字化课堂评价技能和教育信息检索技能。

2.设置衔接六项子技能的信息技术系列课程。针对六项子技能的培养需要,开设与能力对接的课程。例如,针对信息化教学设计能力,开设学科教学法和微格教学训练两门课程;针对教育信息检索技能,开设信息检索与网络应用课程;针对教学软件制作技能,开设多媒体教学资源制作、网络设计和二维动画课件制作。

3.建设衔接信息技术系列课程的实验实训条件。匹配以上信息技术系列课程,建成一批支撑性实验实训室,改善师范生信息技术实验实训条件。通过计划实施,新建了一批双向互动远程教学见习室、媒体技能实训室、数字化微格教室、网络课程全自动录播室,学校师范生信息化教学设施条件明显改善。

(三)整合提升教师教育师资队伍

整合校内教师教育师资资源。借助学校深化内部机构改革的契机,将原设教育管理系、教育科学系等部门合并成立教育科学学院,整合教师教育师资队伍资源。同时,成立挂靠二级院系的三笔字、教育信息技术应用能力训练、学科教学法等6个校级教师教育课程教研室,具体负责各门教师教育课程的建设与管理,组织开展教师集体备课,制定校级教师教育课程教学标准,开发教师教育课程资源。

采取“传、帮、带”机制,制定青年教师导师制度,委派高水平教师对青年教师的教学、科研和学生指导等工作进行指导。导师对青年教师的指导工作,纳入优秀教师评选、专业技术职务晋升、年度考核和岗位聘任的重要依据,同样,青年教师应接受指导并通过结业考核。

根据《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》有关精神,实行“走出去、请进来”策略,制定出台教师听课制度、校外聘请教师管理制度。依托学校与中小学校建立的教育实习基地,对教师及青年教师深入教育实习基地学校听课作出量化规定,鼓励教师进入中小学挂职锻炼和深入中小学校开展教科研工作。同时,教育实习实行“双导师制”,并邀请教育实习基地一线骨干教师担任学科教学法、教学案例分析、教学问题分析、实习指导、教学案例等课程的兼职教师。

(四)开展教师教育信息化研究及网络课程群建设

学校重视教师教育信息化教学改革与研究工作,在校级以上重点专业、教学团队建设、教学改革立项等方面予以侧重。学校以“师范教育课程建设与教学改革”为主题,重点资助了一批教育教育类课程网络资源建设、师范生教师资格考试试题库等校级教改课题。学校重视师范专业课程资源建设,确立了一批师范课程校级教育教学软件立项,初步建成了由50余门课程组成的教师教育网络课程群。

二、主要工作措施

(一)加强教师教育基地管理

学校高度重视师范专业办学能力提升计划工作,成立了校级教师教育基地工作领导小组,统筹协调全校教师教育基地建设工作,负责审定学校教师教育基地建设计划和经费预算,制定教师教育工作管理制度等。领导小组下设办公室,负责具体的教师教育基地建设与管理,办公室下设教学建设组和设备建设组。组建实验室管理中心,负责教师教育基地实验室招标采购以及日常管理。

(二)促进新建实训条件利用

为推动教师教育基地应用,充分发挥教师教育基地建设成效,学校先后召开教师教育基地建设工作汇报会,举办面向全体专任教师的实验室使用培训班、信息技术应用培训班,并召开以“建设教师教育基地,提升人才培养质量”为主题的年度教育工作大会。加强教师教育类课程管理,做好课程开设的落实与检查,促进新建实验室投入使用。例如,利用书写技能实验室开设三笔字课程,利用双向远程互动教学见习室,联合多个校外教学点开展中小学远程教学见习;利用数字化微格教室开设学科教学法课程等。此外,采取以赛促学、以赛促用的方法,组织教师参加全国高校微课教学大赛等,组织学生参加全国ITAT教育工程就业技能大赛、全国信息技术应用水平大赛、广西高校计算机应用大赛等,促进教师和学生利用实验实训条件。

采取校内生产性实训模式,建立了课件制作学生工作室、微课制作学生工作室、影视媒体学生工作室等,以教师管理为辅、学生自我管理为主,由学生主要负责工作室的运行与管理,学生作为工作室成员学习信息技术技能,并面向校内外提供网络课程制作、课件制作、网站制作、二维动画制作以及各类活动的视频拍摄与编辑等生产性服务,为学生掌握信息技术应用能力提供学习实践平台。

通过教师教育基地建设,以新建信息化实验实训条件为依托,在教师教育课程体系改革、课程建设与教学改革、师资队伍、课程资源等方面取得了显著成效,促进了师范生信息技术应用能力提升。下一步,学校将继续推进教师教育基地内涵建设,继续改革师范人才培养体系,重点做好教育实习基地合作机制建设、教育实习信息化管理、教师信息化能力提升,推行师范生技能评价改革,并推动提高新建教学设施的利用率;进一步推进教师教育基地立体化建设,充分发挥学校在师训干训、期刊出版、教学研究等方面的传统优势,协调发展教师教育基地的“职前培养、职后培训、教学研究、资源服务”功能,提升学校教师教育基地的立体化服务。

【作者简介】蒋红星(1980- ),男,广西全州人,广西教育学院副教授,清华大学在读博士生,研究方向:教育技术,高等教育管理。王兴辉(1966- ),男,黑龙江巴彦人,广西教育学院教授,博士,研究方向:教育技术。黄 尧(1972- ),女,福建漳州人,广西教育学院副研究员,华南师范大学在读博士生,研究方向:高等教育管理。

(责编 丁 梦)