海峡的那一边

2015-05-30孙建江

孙建江

1990年的某一天,我不经意间收到一封寄自台北的信函,信函的内容大抵是说:主办方即将在台北创办一本面向全球的大型华文儿童文学季刊,特邀全球各地的业界人士担任该刊的撰述委员,特邀撰委名单将在创刊号上刊布,望万勿推辞云云。从这封信函得知,本人有幸被推为大陆地区的特邀撰委。信函末的落款是该刊的创办人兼发行人,一个陌生的名字:林焕彰。收到这封信函,老实说,除了有些意外和高兴,更多的还是迟疑和忐忑,一时也不知该如何回复。在此之前,我从未与台湾方面有过交往,更别说直接担任台湾刊物的特邀撰委了。我知道,我之所以有如此的想法,说白了还是内心深处那个挥之不去的“文革”印记在隐隐发生作用。有过“文革”生活经历的人都知道,“文革”期间“台湾关系”绝对是个令人心悸的可怕词语。多少家庭为此噩梦连连受尽折磨,我和我的家人就有切身体会。没过多久,同样内容的信函再次寄了过来。显然,寄件人希望我尽快回复,因为创刊号即将付梓了。这次,我没有再犹豫。我的直觉告诉我,这是一件值得去做的事。毕竟,时代的轮盘已进入20世纪90年代!尤其是在我细细阅读了创办人兼发行人真诚的邀请函和他那让人感动的“走上儿童文学的不归路”倾其所有“零花钱”的创刊设想后,我更相信这是一件值得去做的事了。这就是1991年1月出刊,至今仍在持续出版的《儿童文学家》。这也是我与焕彰通信交流的开始。

1992年夏,两岸儿童文学交流会在昆明召开,我应邀与会。在此次会上,我第一次与焕彰见面了。因之前已拜读过他寄赠的若干大著,大著中均有他的照片,所以对他的形象已很熟悉。果然,真人与照片中的他很吻合:清瘦,温和,目光炯炯,长发飘逸。当然,还有他那让人过目不忘的标志性白色唐装上衣。与焕彰首度见面,当然有聊不完的天和说不完的话。不过,此次见面,在我来说,实在又不仅仅是一次普通的见面和例行的学术交流。因为,正是有了这次见面,正是有了焕彰的帮助,我竟然在数月后寻找到了彼此杳无音信、失散长达40余年在台湾的外婆一家。人生有时就像是在做梦,这样的事,在过往是根本无法想象的,太不可思议了。有关焕彰帮我寻亲的故事需要专文叙述,此处暂且打住。

一晃,都20多年前的事了。时间过得真快。和焕彰成了朋友后,我们的交往更为频繁,除了书信往来,在大陆,在台湾,在国外,有时一年要见上好几回。我发现,他实在是个离不开诗和画的人。

那年去首尔(时称汉城)参加“世界儿童文学大会”。其间,焕彰约我一同去见他的韩国朋友金泰成,金泰成是汉学家,是焕彰诗集《孤独的时刻》的韩译者。我们在小酒馆里一边品着青酒,一边用汉语聊着,聊着聊着,焕彰诗兴来了,当即吟诗一首并抄录于小酒馆的便笺上赠予金泰成。金接过诗作,一脸兴奋,先用汉语朗诵一遍,再用韩语朗诵一遍,焕彰看着金,听金朗诵自己即兴创作的诗,又看看我,好不陶醉。

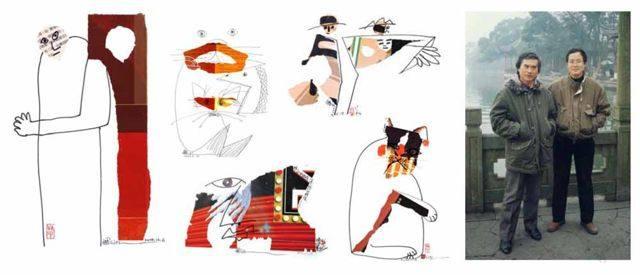

有一回,在吉隆坡参加首届“亚洲华文儿童文学研讨会”,焕彰应主办方邀请同时举办“林焕彰个人画展”。那次画展的规格不低,马来西亚文化部副部长等人士应邀前来剪彩并全程观赏画展。不过,此前的布展可忙坏了我们一帮朋友。那天他让武彰、班马和我帮他一起布置画展。待我们将装裱好的画一一归好类时才发现,有许多作品还没取名呢。焕彰在旁边连叹:“太忙了,太忙了。又要写作,又要画画,还要参加数不清的社会活动。画画全凭灵感,见缝插针,捕捉到了意向就赶快先把它画下来,所以……”焕彰停了停,转而笑道:“正好,‘命题作文,三位快帮我想想题目。”说得我们大家都乐了。没办法,遵命便是。谁让我们仨是他的朋友呢。

焕彰的著作我基本都有,也大多拜读过。诗是其创作的主体,他的诗作很有特质:淳朴、自然、厚重,深根大地,追梦人生,却又不经意间溢出些许天籁之音。那种阅读感觉实在很奇妙。

我一直在想,焕彰二十来岁开始写诗,早年曾创办《龙族诗刊》,是台湾“乡土派诗人”的代表性人物,何以中年介入儿童文学创作后,作品亦能赢得儿童读者的喜爱?其实,很多有他这样写作经历的人转攻儿童文学后成功者并不多。后来,我忽然想明白了,其原因恐怕就在于焕彰内心深处一直葆有那份十分难得的“天籁之音”吧。

焕彰这一禀赋是先天的、内置的。一旦遇到契机、遇到出口、遇到触点,就会自然而然地倾泻出来。换句话说,当这种特殊禀赋与他的童年印记、童年感受、童年想象一旦交集、汇聚、碰撞,一种带有鲜明林氏特征的儿童文学便产生了:清浅中寓着哲思,单纯中蕴含丰厚,质朴中藏着机巧。指涉皆趣,浑然天成。老实说这是没办法学的,是学不来的。

一些很抽象的概念,到了焕彰这里往往变得清晰具体起来。“夜的中央”是什么概念?且看焕彰的叙述:“蛙叫,在醒着的夜的中央∥夜的中央在时间的中央/在黑白的中央冷热的中央/在软硬的中央方圆的中央/在动静的中央睡醒和中央∥我在,夜的中央天地的中央。”(《夜的中央》)这是一种独特的体验与感受。很显然,在这个特殊的、有着“蛙叫”和“醒着的夜”的时刻,“我”(听者)成了夜的绝对主宰,“我”完全置换到了这个世界的中心。于是,一切变得可听可触可摸可感可知了,夜的中央变得清晰具体。这需要很高的意向概括和词语统摄的能力。

在童诗中,以影子为创作题材的作品不少。这些作品,多为影子跟着主人如何如何。焕彰的《我陪影子出走》恰好反过来:因为影子太“孤单”,所以“我常陪他出走”。影子是“主”,我是“从”。一开始,就对影子这一自然物理现象进行人格化和戏剧化处理,一下子拉近了作品与小读者之间的距离。正因为这样,“让他走在前面”,“我就放心了”。可是,“有时,我让他跟在背后/自己就不好意思放慢脚步”。这,实在是太绝了。这分明是在提醒小读者,陪影子出走的“我”,一个不小心,竟然走到了影子的前面,糟糕糟糕,犯错误啦。其间的童心童趣,跃然眼前。当然,陪伴影子出走的初衷和使命无论如何是不会改变的。可不是么,“我常陪影子出走,他就不再孤单了!”“我”是来陪影子的,“我”来陪影子,是为了他不再“孤单”。

人生阅历和厚重感一直是焕彰的一大优势。《牵牛花不牵牛》是在说牵牛花“不牵牛”吗?“我走过的山路上,遍地都开满了/紫色的牵牛花/迎接东方的朝阳(可一头小牛儿也没牵着!)”完全是镜像儿童的思维方式。“可一头小牛儿也没牵着”,充满了童趣。然而,焕彰之所以是焕彰,或者说焕彰的厉害,恰恰是接下去的“陡转”:“六十年前,我牵牛走过兰阳平原/每朵牵牛花都跟着我/到现在都还被我牵着走……”太棒了。从童趣盎然的牵牛花牵不牵牛话题进入,竟“牵”出了人生的厚重和人生的慨叹。而且,重要的是还那么“切题”,“每朵牵牛花都跟着我/到现在都还被我牵着走……” “牵”着花走过,“牵”着时光走过,“牵”着人生走过。故乡兰阳平原的美丽、童年的美丽,永远伴随着“我”……这就是焕彰儿童文学的魅力。

真希望焕彰多写点属于“林氏”的、独具特色的、浑然天成的儿童文学作品。虽然我知道他的兴趣爱好并不少。