不辞日暮重抖擞

2015-05-30王憨山

中华民族的先民崇拜龙的图腾,自诩为龙的传人,古老的神州大地上,便也出现了许多以龙命名的地方。我的老家就座落在湘中龙山之阴、古连道县城龙城(早已废弃,俗称“城围子”)一侧、一个名为“龙田”的田垅上(今属双峰县龙田乡),屋名亦曰“云龙堂”。1924年农历十一月初三,我就出生在这里。据说,生我的先天晚上,母亲做了一梦,梦见一条巨龙盘在屋上,向她嘘气,故父亲以龙能“嘘气成云”之意,给我这个长子取名“嘘云”。想是望子成龙吧?

父亲的心愿无可非议。他自己一直在乡里教蒙馆,郁郁不得志,自然对儿子寄予厚望。但我小时生性好动,喜欢乱涂乱抹。家里的粉墙门板,成了我方便的画板;院里的鸡鸭花木,成了我天然的题材。母亲出自农家,禀性贤良宽厚,望着我经常是一双污黑的小手和一张开心的“三花脸”,不但不加责怪,还充当我“作品”的第一个观众和评论员。父亲是孔夫子的信徒,见我有母亲的保护鼓励,只好因势利导因材施教,搬出他曾在纸厂做画师时买来的《芥子园画谱》,展纸磨墨,索性让我临摹起来。当然,这是有附加条件的:一是每天点读的“子曰诗云”,非背完不可;二是还要临一大张楷书字帖,非写得工整不可。我已迷上了那个《芥子园画谱》,为了画画,自然不敢违命。这样,在父亲身边一边读书一边习画,大约学了八九年,我的诗文、绘画基础,也就是在这八九年间给打下的。算是练了点“童子功”吧!

1939年春,我已经吃15岁的饭了,父亲感到再呆在他身边已学不到什么东西了。当时正值抗日战争时期,教新学的双峰高等小学校移到了离家不远的水口办学,父亲便让我进校插班,只读了一年六年级,便于1940年春考入了也移校在乡下的湘乡中学。湘中三年,我的语文、图画成绩一直在学校拔尖,一些老师、同学曾向我索画留作纪念。事隔46年,1987年我首次在长沙举办个人画展时,当年的同学后、在湖南师大任教的刘光先生,还记起我曾送他一幅《荷花》立轴,并以此在留言簿上写道:“少年会友见精神,出水芙蓉一片新。雀跃鹰翔风雨后,嘘云豪气憨山真。”这是后话。

说到“嘘云豪气”,实际是有点不知天高地厚。初中毕业,我考上办在湘潭的华中高艺,但只读了一期,听说南京美专移校益阳,便又赶去报考,竟考上了本科班,总算碰上了一位真正的国画大师——高希舜。高老师功底深厚,对学生的基本功也要求甚严。当时我年轻,精力也足,每天鸡鸣即起,摸黑强行练线,直至一纸全无白处。高老师又注重写生,如花朵的阴阳向背、叶面之背反、枝条之生节处,所有来龙去脉,均要求一清二楚。这些均使我后来的花鸟画创作受益匪浅。然而,由于小时少受约束,加上来自山野,养成了一种放荡不羁的脾性,我总觉得高老师只重写实,不大讲写意,不合自己的胃口;高老师又似乎不大喜欢读古书,作画也从不自己题词,显得意境不高,我心里便有点不大安分了。因为自己在古书里翻了一些东西,妄图在花鸟画中有所作为,对陈半丁、张书旗的画看不上眼,认为他们画得太时髦光滑,五颜六色,墨少,媚俗,没有文人画气味;对吴昌硕、齐白石却非常喜欢,在表现手法上想学他们。以后又在书中逐渐接触扬州八怪,如八大、石涛、徐渭等,想走中国文人画的路子。从1943年秋到1944年夏,我在南京美专的这两年,用王国维论词的三种境界来说,那还是“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望断天涯路”。这时,日寇为挽救太平洋战争的败局,妄图打通中国大陆的南北交通,悍然进犯湖南。时局更趋紧张,学习也不安定,我便离开美专,跑到了贵州省,在民德中学教了一年美术,曾在一朝图成《百雏图》,并题曰:“假尔丹青写性天,呼来啁啁满堂前,生平也有将雏志,得失鸡虫一慨然。”仍然未脱书生狂气。接着又转到沅陵国立九中教书,仍教美术,一直到抗战胜利之后。

由于念念不忘自己理想中的中国花鸟画,想继续自己中断的学业,1947年,又辗转来到江浙一带,得以就读杭州国立艺专,拜在国画大师潘天寿先生的门下,与现在中国工艺美术学院的奚小彭先生同窗共读。潘先生的画,以写意为主,书又读得好,对我坚定走文人画的路子以很大的启迪。在我们中国,文人虽不都是画家,而画家却必定要成为文人的,如王冕(牧童)、仇英(砌匠)、齐白石(木匠)等。因为中国画融诗、书、画为一体,非文人不能及。文人画不工于形,而重于神,故以写意为主。动于情趣,发于意旨,达于神韵。这情、意、达的发挥,又是由其人全部修养所决定的。所以,学画必先读书,还得真正读进去。我的一枚闲章,“二分写字,二分画画,六分读书”,就是源于这种认识。写字仅次于读书,不会写字,画画也无从谈起。我写字学得乱,开始学赵(孟頫)、颜(真卿)、柳(公权),有那么一点味了,但自己又不满意,转学写(魏)碑、(李斯)篆、钟鼎、石鼓、龙门十二品等,写了很久,后来又学《爨宝子》《好大王》,最后才学金冬心。此人生前写灯笼字都没人要,讥为“漆书”(写字用刷子),很不受人欢迎,但他书读得好,我喜欢。

在杭州国立艺专读了一年,正逢中国两种命运大决战,各学校反饥饿、反内战的斗争风起云涌,我也不能安心读书了。1948年秋,我离开杭州返回湖南,在省督学同乡唐诗戡先生的介绍下,到长沙一个意大利天主教教会办的丽文中学教课。至1949年夏初,解放军横渡长江,蒋家王朝纷崩离析,教会学校也作鸟兽散,我便回到家乡,在刘资生领导的湘乡地方兵团政治部里搞宣传工作。当时,双峰(原属湘乡县的中里)尚未解放,这支由共产党领导的游击武装,为安定人心、迎接解放,做了不少工作。到九月,湘乡解放,地方兵团完成了历史使命,我便正式参加了中国人民解放军,隶属12兵团,在省军区政治部战士画报社任编辑。

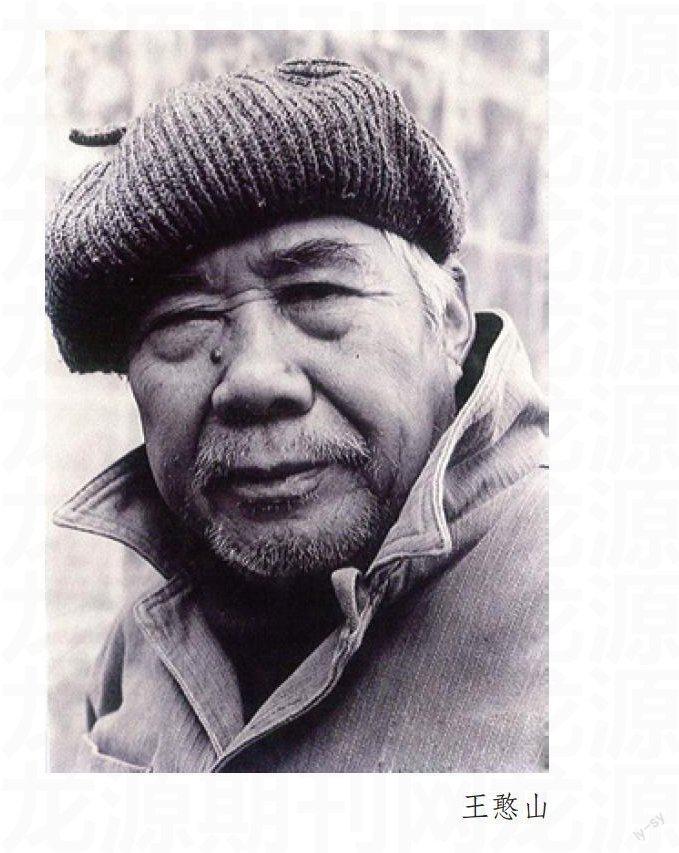

从一个狂放孤傲的搞艺术的学生,到一个为人民服务的解放军战士,这两者反差之大,自不待言。既然中国成为新中国,我个人当成为新人。因此在参军报名的时候,感到名为“嘘云”多少有些空幻色彩,望着涟水对岸一排大山,与大地紧紧连在一起,几多踏实,几多沉稳,“矫枉必须过正”,何不取名“憨山”?我的名字就这么改过来了。

名字改过了,不一定多年的积习就一定能改过来。从解放区带来的文艺理论与艺术实践,与自己心中的传统文人画,简直南辕北辙,自己也曾一度盲目热忱地学过木刻、新式宣传画之类,但毕竟积重难返,不能适应,因而,坚持到1951年便请求转业了。接着,在省幻灯制片厂干了一年编辑,又在中南民族委员会协办了一年少数民族文物展览,均属临时性质,机构一散,各回原籍。

1953年秋,我又回到了双峰。在永丰镇一完小任教,但多被县文化馆借用,一直到1956年,才正式调到双峰二中任美术教员。这时,“运动”一个接着一个,阶级斗争越来越紧,文人画是不敢问津了,画画人也真的脱胎换骨了。1965年调入县文化馆后,除了应付办展览、墙头画、忠字牌、红海洋的“政治需要”,什么八大、石涛、徐青藤,早丢到九霄云外去了。也幸亏丢得干净,1957年才没打成“右派”,文革十年,有九年呆在“五·七干校”,批斗之余,让人利用“一技之长”,倒也没伤筋骨,总算捱到了1980年退休。阿弥陀佛!

退休还乡,隐居农村,朝涉青山,暮宿瓦屋,流连于山花野草,嬉戏于虫鱼鸡虾,倒也安闲自在。然而,闲得久了,手又有点发痒了。何况,拨乱反正之后,政治清明,文人画再也不会当黑画来批了,自画自赏,自娱自乐,总没什么大问题吧?终于,一个意外的收获,使我获得了一个根本的转机。那是1984年,龙田乡集资办学,有人耸恿我说:你的画画得好,何不画些给我们去卖,兴许也能卖几个钱呢!我想也是,集资办学是好事,乡里乡亲,义不容辞,而且,我的画究竟有没有人要,不也可以试一试吗?于是,我一气作画300幅,结果竟买了24000元。这在当时,已不是个小数。

学校建成了,我的信心也恢复了。“六十无闻悟是吾,春华秋月酒家沽,不辞日暮重抖擞,泼朱走墨呼小雏。”这首题在一幅小鸡图上的竹枝词,正是我当时心境的写照。一切从头开始。重新读书,重新练字,重新画画。在做了两年准备后,1986年,我正式开始了写意花鸟画的创作。

我是主张作画要画画稿的。一幅斗鸡的草图,就一连画了十多张。有时往往在一张画稿上剪剪贴贴,补丁加补丁,林凡戏称为“几如老妪作鞋底,层层补缀,挺然如板”。我以为唯此才能做到放胆落笔,狂放处不离法度,精微处不失纤弱。在用墨上我也主张要给足,墨要给足,色要给足,给足才有分量。构图上一般讲疏密有致、浓淡相宜,而大疏大密、大浓大淡、大虚大实到至奇至险,也不妨试试。但万变不能离其宗,这“宗”就是中国文人画的优良传统。朱耷“白眼向人”的鱼鸟、郑板桥“咬定青山”的墨竹、齐白石的《不倒翁》、蒋兆和的《流民图》,直抒胸臆,立见肝胆,愤世嫉俗之情、忧国忧民之心,跃然纸上。还有传统的技法也要有继承,不继承奢谈创新,岂不是无源之水、无本之木?问题是食古要化。化从何来?观察生活。我为了仔细观察,有时看鸡打架,一蹲就是个把钟头。有次去长沙,到太平寺火车站搭火车,碰上两条牛在斗架,牛斗得难分难解,我也看得如痴如醉,等到看完,火车早开走了。师造化是为了出造化,师大家也要出大家。不能单纯玩技巧,要有你自己独到的新的发现。你的画就是你的话——你对世界的解说,这也许就能够出新了。

1987年5月,为了检阅自己重握画笔以来的成果,我背了两麻袋画卷,诚惶诚恐首次在湖南师大美术系的展厅举办了一次个人画展。画展应该说是成功的,得到了许多专家同行们的鼓励;报纸、电视台作了介绍,湖南美术出版社决定出一本《王憨山画集》;湖南电视台、广州电视台还联合录制了一部电视专题片——《花鸟画家王憨山》,在中央和一些省市电视台播出,后还在全国电视片评奖中,获得了专题片奖。我的一位故乡旧友,突然在电视上看到我举办画展的新闻,惊叹之余,连夜命笔。其中有这么几句:“……果然妙笔难偕俗,直到星沙始展观,秋桂经霜香逾远,春风得意泪犹含。”我数十年的苦心孤诣、曲折艰难,他是深知的。画画的宣纸,仅能用七分钱一张的次纸,一直用到展出。但他可能根本想不到,办这次画展,我没有(也不会)求赞助,也是打肿脸充胖子。为了省钱,白天在岳麓山下的展厅里忙上忙下,夜里要赶乘十多里的公共汽车,投宿于火车站内一间有上百个床位的大房间,铺号为96号。何哉?在长沙再难找到第二家只收一元钱的铺位,而且这一路公共汽车早发晚收。

长沙画展后,我的境遇有了改善,特别是省文联、省美协领导对我的推重,使我更加增强了信心。在准备了三年之后,我决心向北京发起冲击。然而,当我真要到北京办画展的消息一传开,关心我的人又无不为我捏把汗。北京——我们共和国的首都,那可是个汇才涌萃之地,你一介山野村夫,人家知道你是老几?那些名家、学者、教授,一个个学贯中西,见多识广,人家会买你的账?幸亏得到当年12兵团战友、当今著名书画家林凡的力主,在他的大力帮助下,我事先带了一些新作到北京搞了一次“火力侦察”,小范围内的反响还不错,便于1991年9月中旬再次进京,在中央美术学院陈列馆对外正式展出(当时中国美术馆正在修缮)。

还是囊中羞涩,开幕式、剪彩一律免礼。只想会冷冷清清,没想到会有那么多人赶来,而且一天比一天人多。这其中既有著名专家、教授与各美院学生,又有喜爱艺术的各界干部、群众和老外。一些新闻媒体的记者和艺术杂志的编辑,开始只来了少数几家,后来许多不请自来,如《人民中国》(外文版)副编审杨士俊先生,是在画展开幕几天后才闻讯独自一人赶来的,原本只打算溜一眼,可看了以后当场拍板:本期《人民中国》抽下他人作品,在中间彩页发我四幅画,连同作者肖像与简介。尤其令人感动的是人称当代“中国诗圣”的艾青先生和“美学泰斗”王朝闻先生。艾青先生腿脚不便,他是让人推着轮椅看完整个画展的;王朝闻先生在家养病不能前来,打电话来约我去他家见面,带病与我畅谈了半个下午。

到底是首都!也许是名人太多了吧,人们倒不那么重排场了。

也许我是借了江西黄秋园、四川陈子庄二位先生的光,他们二位都是辞世以后,由后人将作品进京举展,始为世人所知道。我有幸活到今天,人们不愿看到黄、陈二位的悲剧再度重演。中央美院的教授给画展以过誉的评价。周建夫教授说:“好像一股大风来了,一个很大的声音来了。”中央美院上上下下,的确好像刮了一股风,先是国画系的学生来探风,后是各系的学生接踵而至,一些同学甚至带着画夹在展厅临摹起来。这风怎么刮起的?新华社专为画展发的一条电讯可以作个注释:“此间人士称之为一股清新的泥土气息。”大概像人们吃多了大鱼大肉,如今来点新鲜蔬菜,倒开了胃口吧?

北京展出以后,接着又应邀赴广州展出。此次是由广州电视台独家赞助,开幕式、剪彩、座谈会,有声有色。人们讲话总把我与中国画大师潘天寿先生扯到一起。广州美院副院长张治安先生说:“自潘天寿先生之后,中国画越来越纤细,柔弱,过于强调潇洒,强调完善之态(指笔墨,而不是构图)。我曾在看了潘先生的遗作展后,写了一首诗,其中有两句:‘如今谁追如椽笔,横扫千军起大潮?潘先生死后,中国花鸟画没有那种雄浑了。所以,看了王先生的画展,非常高兴。”我这个潘先生的弟子,总算没辱师门。

北京、广州展出后,我回到了自己的老家——龙田乡保丰村。本想潜下心来,日出而画,日落而息。无奈儿女大了,都要找个饭碗;家有“漏”室,画案难以安放。为儿女找工作,为自己砌画屋,不得不四处求告,四处应酬,实在是不想为而为之。如今一晃又是五年,儿女总算有了安排,画屋也基本砌成(虽然背了一身债),是到该拼老命的时候了。我记得在北京举展时,与中央美院雕塑系主任钱绍武先生深谈近四个小时的那一晚,钱先生向我介绍了刘小岑教授的一幅新文人画,题曰《死不了》,画面粗笔勾一破脸盆,里面栽了一种植物,学名“太阳花”,俗称“死不了”,不浇水它也不死,一浇水能开出艳丽的小花。钱先生说它就是中国知识分子的形象。你重视也罢,不重视也罢,就是死不了。它能尽自己一点心力,装点这个世界。我不敢说我就是“死不了”,但尚能饭,每餐三碗,争取活到八九十岁,甚至一百岁,不是没有可能。长沙画展后,发誓要用完一千担洗墨水,这个愿是一定要还的!