一座三线工厂的变迁

2015-05-30焦萌

焦萌

三代人的对照展现了工厂人的变化,呈现了具有时代性的符号——“三线”,三代人的生活变迁,是一个时代变化,以小见大。

——李诗雯

李诗雯

摄影艺术家

采访时间:4月15日

采访形式:邮件采访

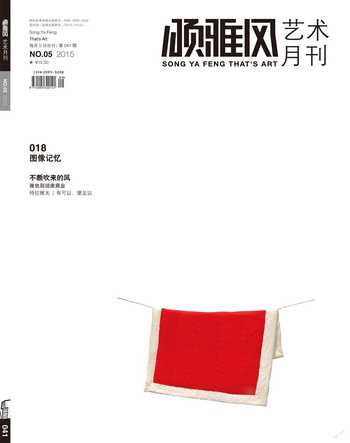

李诗雯,90后,一四八厂工人子弟,在到县城读高中之前,他一直生活在国营一四八厂这个集体,“90年代,我所接触到的生活环境是类似于城乡结合部的环境,虽然是城镇户口,周围却是农村的生活环境。”一四八厂创建于1965年,是一座航空制造厂,在该厂建设初期,为了支援三线建设,李诗雯祖父那代人从原先西安北郊的一所工厂搬到了这里。李诗雯是这座工厂的第三代人,《一四八》这组作品是他在西安美术学院摄影专业学习的毕业创作,对他来说这不仅仅是验证4年学习的一份答卷,更是兴趣所在,是其宝贵的人生经验。

整个拍摄过程中,每一代人李诗雯都选择了10个个案,其中李栓学、李炜和李亚添是祖孙三代,从这一家人身上可以清晰的看到工厂人的传承。每个人的拍摄都采取了“肖像+物品”这样的组合,至于拍什么物品则是在观察及交谈过程中产生的。采访及文本呈现也是李诗雯这组作品的重要组成部分。他通过镜头记录了他的家乡——一座三线工厂的变迁,他走访生活在这里的三代人,一四八厂人诉说了人与人,人与工厂的关系,通过《一四八》他重新认识自己的故乡和这片土地上的人,而一四八厂的变迁正是建国后社会发展变化的缩影。

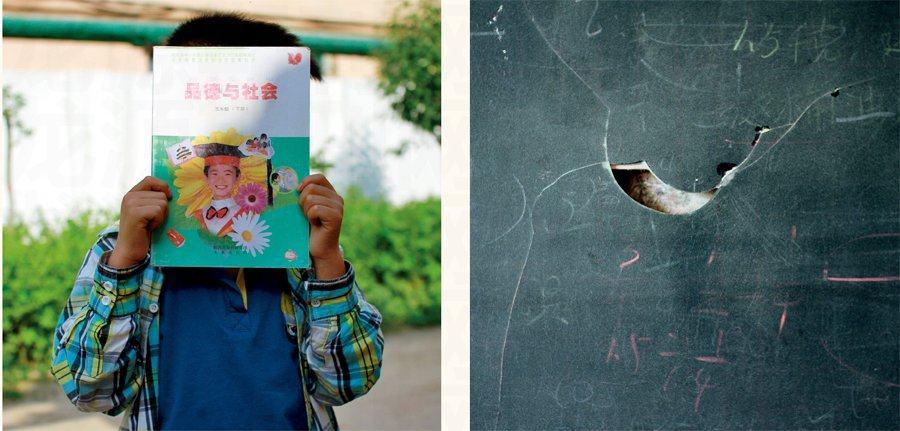

国家建设需要是大多数第一代一四八厂工人来到这里的理由,在毛主席的建设三线的号召下,这些工人从不同的地方搬迁至此,第一代工厂人的第一项工作是三通——路通、水通、电通。当时不管是当地农民的生活条件,还是工厂基础建设的条件都非常差。在上世纪60年代,村里经常有狼出没,路上到处是狼的粪便,也是随着工厂的壮大,人越来越多,狼群才转移了阵地。修路、设备运输全靠人力,1965年第一批来到一四八厂的王嵩余回忆当年运送几顿重的锻造设备的情形,工人们在设备下边垫了钢管,几十个人用绳子拉到厂里,一天下来也走不了多远,光设备运送就用了一两个月。当时村里的生活也挺落后的,当地村民基本上没见过汽车,王嵩余是搭乘卡车过去的,他记得当时有个老太太看到汽车来了忙带着孙子跑到二三十米外,直到汽车走了才回到路上。今年是王嵩余来到一四八厂的第50个年头,他说自己就扎根在这里了。

对第一代工厂人来说,这份工作是荣誉,是事业,是梦想,回首一辈子印象最深刻的记忆,不少人会提起当年工作上的某次失误。建厂初期来到这里的白春基曾是工厂基建处处长,在一次小型变电所的搭建过程中,一个工人意外中电身亡,至今说起来这件事白春基还是非常遗憾,同样经历过事故的葛运升说,“我主要的管理原则就是保证车床安全,人不能出事”。这一代人与工厂之间的情感是现在的年轻人所不能体会的,他们热爱工厂,不求回报,把这份工作作为终生的事业,李栓学退休前从未涨过工资,自己当领导的时候把评奖的机会都留给了其他家庭负担较重的同事。沈万友曾是材料科主任,常常会出差,出差时每天有8毛钱的生活补助,不够了自己还得贴个一两毛钱,只要不是工作外出,汽车票从不报销。第一代工厂人身上这些品质也影响着后来人,1970年生的袁杰算是工厂的第二代人,虽然他不算是子承父业,作为自主选择去三线的大学生,他在这里工作了多年后被这里的氛围所感染,他讲到,有一个老干部严于律己,从不滥用职权,退休后某晚上突然犯病,老伴看病情严重便联系了车队司机将其送往医院,病情稳定后,这位老干部将老伴一顿痛斥,说自己一辈子到退休都没有动用过工厂的车,这次的行为是对他个人一生清廉的不良影响。这样的事情现在听来或许会觉得有些搞笑,但这些原则都严肃地印在老一辈工人的心中。

在军工企业里有这么一句话,献了青春献子孙。一四八厂的第二代建设者朝九晚五,过着相对安稳的生活,但是分化也是从他们中间产生,出生在五六十年代的工人们在思想上更接近老一辈,1955年生的梅肃清说,“我喜欢这份工作,这个企业在国家的建设中占有很重要的地位。我踏踏实实工作了38年,到现在即将退休。”1960年生的舒民涛将这个偏僻的地方能留住人的原因归结为这里的山沟文化,人与人之间的亲情把大家凝聚在一起,他说“在城市里,一个老人躺在地上几个小时,没有人敢去扶,在厂里,几分钟就送到了医院。有一次一个工人受伤,急需献血,厂里的医院门口排了好长的队等着献血”。已经退休的计量员王梅说,“我们的父母在建厂时奉献一生的愿望,在我们这代实现了,父母把我们留在了这里,我们这一代把孩子留在了这里”。如此坚定的信念随着时间的流逝在不断地淡化,生于1977年的牛凯大学毕业后曾经在外边找了份工作,工作环境和收入都不错,但是父母让他回到厂里,虽然最初也不情愿,但是他最终还是接手了这个铁饭碗。

希望走出工厂的愿望在第三代工厂人身上体现得更为明显,贾永鑫是李诗雯走访的人中年龄最小的一位,2003年出生的他还在工厂的小学读书,他喜欢西安的高楼大厦,他希望自己将来可以去那里读书,成为赛车手是他的梦想,在这个十几岁孩子的心里从未出现过在工厂做工人的念想。1990年出生的李亚添是一名锻造工人,他非常后悔当初没有好好读书,“我想离开这里,两代人已经在工厂奉献了青春,我们第三代人或许都不愿意继续留在工厂里工作。如果可以换一种生活方式,我不会选择现在的工作,我不想局限的生活在这里。”工厂安逸的生活已经不再适合如今的年轻人,他们厌倦日复一日的重复工作,他们坚信走出去才能让自己的生活更精彩。对于那些已经走出去的人来说,或许会觉得孤独无助,但依旧会追求更好的生活。

在李诗雯的童年里,周围都是工厂里的孩子,他们经历着城市孩子无法体会快乐,那里没有城市的繁华和喧闹,那里的夜晚同样安静,即便在今天仍旧可以看到闪耀的星空,这是一四八厂留给李诗雯最深刻的印象。这也是许多第三代人心中美好的一四八厂,但这里似乎不能给他们更好的未来,这是每个工厂人所面临的最为直接的问题,也是如今这个社会最为现实的选择。

李诗雯选择了城市的生活,为自己也为下一代。这里即是当今社会的缩影,如李诗雯所言,“毋庸置疑,人往高处走,如今这个年代,我想,很难会走回头路。”