意笔水墨人物的“大家气韵”

2015-05-30孟庆龙

孟庆龙

吴凡,号南瓜,笔名丰子,1990年生于湖南岳阳。2013年毕业于山东工艺美术学院国画人物工作室。作品《沂蒙山的微笑》入选“‘大地杯全国大学生蒙山旅游区写生大赛”,《回家》入选“齐鲁画风——山东中国画大展”;作品《艳阳天》获“山东省科技界庆祝省十次党代表会暨喜迎十八大书画摄影展览”一等奖,《回家》获第十届中国艺术节全国优秀美术作品展览山东预选展铜奖,《戴白头巾的老农》获“岳阳市第三届青年美术作品展”优秀作品奖。作品《钟馗醉归图》《钟馗嫁妹图》入编《2013中国艺术节——山东绘画大系平面展》,《回家》入编《齐鲁画风——山东中国画大展作品集》。2013年6月张鹏、张华、吴凡在山东工艺美术学院举办“携手三人行画展”;2013年8月参加“清风徐来——李学明师生六人展”。

我与吴凡是博友,皆因他的文字与绘画的吸引。我喜欢他人物画的构图和表现形式,线条的洒脱和笔墨的情趣韵味。当然,更让我感动的还是莫过于他对于文学诸多方面的修养和艺术创作的天资慧性。因为这一切都源自于他仅仅是一位24岁的后生。于是,面对着这个后生,我便在心里默默地对着从未见过面的吴凡下了一个结论——明日的吴凡,与将来的吴凡,一定会是一个了不得的吴凡,会是一个不同凡响的吴凡。绘画、文事,只要他恒久地坚持下去,摒弃魔影羁绊,独创心灵之翼,必然就会是一位自出清响的艺术家。这个“赌”我就这么打了,先放在我的文字里,立案存档,也让将来的人,看看当下的吴凡,看看我今天对于24岁的后生吴凡的预言,是否拥有了一点点的前瞻性。

吴凡是从人文荟萃而又钟灵毓秀的湖南走出的一位富有个性的青年画家。他曾求学于山东工艺美术学院人物画专业,是山东美协副主席、山东工艺美院教授、国内著名水墨人物画大家于新生(第九届全国美展山东画家在建国以来唯一喜获了最高奖——银奖的艺术家,也是参加了全国十余届美展、年画大展、线描画大展、体育美展、国际儿童连环画大展并获得银奖和文化部群星奖银奖的国家级“德艺双馨”艺术家)和李学明(在“仕女画”“高士图”“童子图”等诗意、情趣小品的探索有所成就的艺术家)的得意门生。品味和欣赏吴凡的绘画作品,我觉得他在艺术探索的个性化展现的两个方面做得较为突出:一是展览中对于现实主义题材的创作;再是对于水墨小品画的继承和抒情的展现。这两个方面,在吴凡有限的人生绘画时间段上,应该说,无论作为学生的他,还是绘画艺术之初的他,都进行了行之有效的尝试,并在意笔人物画的创作上,显示了个人追求艺术的才情智慧、勇气胆魄,以及笔墨的情趣韵味,使画风中的“大家气韵”显露无疑。这些,也恰恰是我初读和品味吴凡画作的惊喜与感动——这惊喜与感动,异乎寻常。

甲午岁末,也就是在我准备撰写吴凡这篇绘画评论之前,他创作的国画《金色童年》刚刚获得了山东省文联、美协、书协联合举办的“美德山东网络书画大展”优秀奖(最高奖)。而且,其票数也超越了同类获奖者的一半。这个奖对于毕业后走向社会的24岁的吴凡而言,不乏是一个很好的鼓励和检验。此画描绘的是三脚架下休息的五位少年,前边一位少年手扶一只足球,中间坐着的少年膝盖上担着一本图书,后边的少年在隔着众人去抽那本图书,似乎也想寻寻觅觅那书中的“颜如玉”间或是“黄金屋”,其它少年有坐着的、站着的、沉默的、凝视的、思考的……在吴凡充满着灵性的笔墨中,各位少年的表情显得张合有度,充满神韵,阳光无限。此画人物与人物间的组合、叠加,墨色的浓淡与线条的力度,黑白之间透视处理清新异常,其构图与意境的表现,对现实主义题材的关注与诠释,无不彰显了纯熟的“大家气韵”。具有此种“大家气韵”的作品还有他另一幅代表作《回家》,也是属于关注和诠释现实主义的作品,其作品表现的社会意义不容忽视。《回家》是吴凡大学的毕业作品,此作品在山东省文化厅举办的“第十届中国艺术节全国优秀美术作品展览山东预选展”中喜获铜奖。这幅作品的构图画面中采用了半弧形的方式,其中的19个人物均被形象生动而又合情合理地安排在了画面内,人物既紧密又透气,在被挤满的整个画面中,前后交错叠压,拥挤感所显示的视角冲击强烈,主旨渲染了一种在外之人急待回家的迫切气氛和心态。在这些诸多交错的富有人情冷暖的人物中,无论是坐着的、站着的、蹲着的、背着包裹的、扛着行李的、放着物品的,也无论是老人、青年、男人、女人、孩子,各色表情无不为着“回家”的迫切内容而来,靠着浓、淡、干、湿的笔墨,把每个人物形象刻画得栩栩如生,赋予了《回家》的现实意义和内涵,令人过目难忘。此类题材的作品,其中包括2014年5月吴凡创作的作品《戴白头巾的老农》,此作品获得湖南省岳阳市美协举办的“岳阳市第三届青年美术作品展”优秀作品奖(最高奖);展现婆媳情感的《暖春》以及体现大学女生的浪漫主义色彩的作品《花季·雨季》等。应该说,这些作品在展现当代社会现实状况(或者说属于现实主义题材的创作),所表现的主题和鲜明的艺术个性特色是有目共睹的,更是富有成效的。

在中国的传统文化和民间艺术传承方面,“钟馗”自古以来就是历代画家笔墨中喜闻乐见的作品,像“钟馗捉鬼”“钟馗嫁妹”的故事,满足了世人驱鬼辟邪的单方面需要,成为了底层人一种美好的寄托与愿望。吴凡也画“钟馗”,但笔下的“钟馗”却与其他人的截然不同,他的“钟馗”系列组画如春游、赏梅、听风、醉酒、读书等画种却多了些许人性化的、温情的、具有了时代象征意义的“钟馗”形象。在“以形写神”“气韵生动”“形神兼备”的绘画理念的表现下,均体现了流畅简洁、优美明快、老辣苍润的线条,既张扬了一种古今文人画的诗意氛围和清新文雅的书卷气息,又体现出了吴凡绘画艺术的天赋,令人击节鼓掌,有了艺术审美的共鸣。

如他在意笔构图的《钟馗游春图》中,一处斜坡,横着两块长石,伴着两处发丝一般的春草,站在一旁的“钟馗”,似乎还没有退掉一身肥大的黑色棉衣,徐徐冷风不仅吹得“钟馗”几乎挂耳的胡须支起,而且,两边点墨的纱帽翅似也在冷风的吹动下,仿佛能让人听出那种发出的与支起的胡须和谐有趣的乐章般的碰撞声,让人品味出画面无声胜有声的浑然之趣。《钟馗嫁妹图》在诸多画家的笔下,多以“钟馗”与妹妹或骑着高头大马或骑着毛驴的构图,但吴凡笔下的《钟馗嫁妹图》则一反常人,依然以自我的情趣韵味构图——图中的“钟馗”白色长衫裹身,头戴朱砂红“钟氏帽”,左手支起一把数笔左右涂抹的遮阳伞,伞下是朱砂红裹身的钟家妹妹,妹妹左手握着一只酒杯目视一侧,哥哥“钟馗”则平视着小妹,兄妹二人一前一后,可谓动态十足,韵味十足,人性味十足,看似简单而又丰富的线条、墨色的组合,也不过寥寥笔墨,“钟馗”与妹妹的表情、举止、个性以及婚嫁中的异趣、心境,便富有了诙谐、幽默的憨态情趣,融入了吴凡的意笔之中。在《钟馗醉归图》中,一身朱砂红数笔勾勒出的“钟馗”,手握着一根担在肩上的竹竿,伴着左摇右荡的葫芦,看似步履悠闲,却又醉眼朦胧,身后穿越的是一处石洞,石洞右侧是看不见顶的高山,山的坡度延伸在身后洞外悠远之处,似有“钟馗”嫁妹醉酒归来或是为人捉鬼归隐终南山之意境,令人品味其中,颇有余韵萦绕心头。《钟馗送子图》中的“钟馗”穿着黑袍,坐在一只木椅子上,尽管嘴唇抿起,但两腮的凸鼓和与纱帽翅平行支起的钢针一样的胡须,依然藏不住“钟馗”的善良举止,还有怀中穿着朱砂红背心的可爱的孩童,这一老一少的天真童趣,也就被吴凡表现和刻画得温和而又情趣交融。《钟馗舞扇图》中的“钟馗”左手倒背,右手执扇,踱着八字步,左脚抬起,摇头晃脑,纱帽翅儿颤悠悠,嘴里似还哼着世人不知的小曲儿,颇显出一副 “京戏人物”的悠闲自得。还有《童子抱剑图》《五福临门》《风入松》《踏雪寻梅》等也是浑然天成,意趣超然,神态各异,韵味十足的艺术小品。

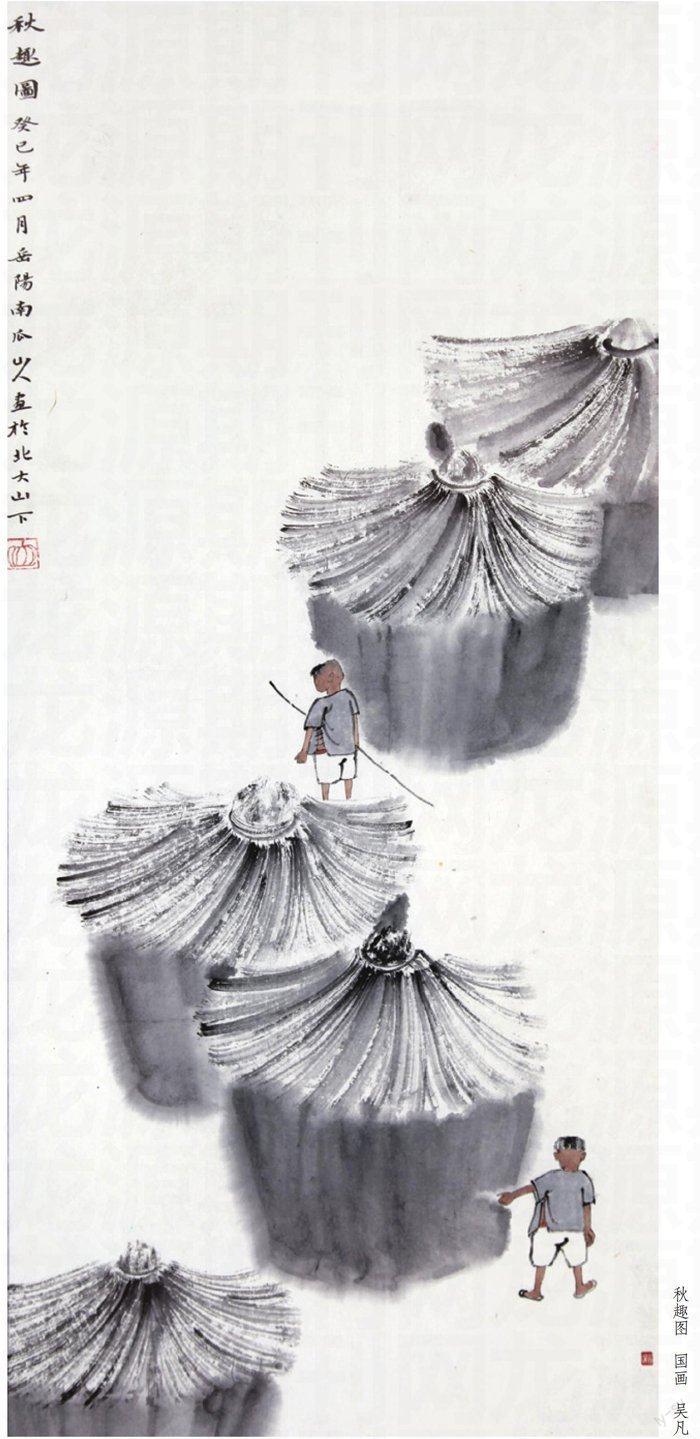

儿时的记忆,不仅是美好的图腾,但也是作家和画家笔下最富有人情味和艺术特色的表达形式。发乎吴凡心灵空间并被他表现得同样富有情趣、韵味的儿时记忆的作品,依然让我动情、动心,喜爱有加。在这些富有人生况味和美好回忆的作品中,如吴凡所画的《秋趣图》,其画面的构图一点也不复杂,寓意中的乡村打麦场上,在麦草覆盖着的圆形粮墩间,穿着短裤和短卦的少年,或手持木棍当马而骑,或游戏于粮仓间玩着各种游戏,便显得稚情稚趣,梦幻迷人,空灵而美。在《童子鱼戏图》中,吴凡让我们看到的却是一个倒背着手的、不过五六岁光景的光屁股儿童,儿童立于礁石的塘边,塘水里是两只自由游动的小鱼,显示了童趣稚气的美好儿时。此画的笔墨、技法也是线条、没骨、泼彩、润染等中西绘画于一炉,笔意、写真于一身,柔中呈刚,刚中藏柔,刚柔相济,交织叠彩,构造出了一幅优美的儿歌写意的诗画意境。

还有赋予人性化的《老巷》,也是令我品味中触动心灵的作品。老巷有多深?老巷的趣闻轶事有多少?吴凡的心里有他自己的“老巷”,我的心里也有我自己的“老巷”,诸多的男人女人心里都有自己的“老巷”和“老巷”中所发生的故事……这些故事或许快乐或许悲凄,或许伴着惆怅也或许伴着莺歌燕舞,或许撩拨着每个人的心尖脾肺,也或许藏匿于心灵成为永远的过去,但是“老巷”毕竟是存在于每个人心灵的一种寄托,或许是一种儿时的图腾和遐想,但无论是哪种,必然都会作为一个记忆的存在,就如吴凡今天通过他手中的画笔,写意了老巷中一位手执芭蕉扇和烟雾弥漫的烟袋杆子、趿拉着一双拖鞋、穿着短褂短裤、笑容可掬坐在自家老巷望着街景的老者和旁边玩耍的孙子一样,富有了人生的况味。吴凡用他的笔墨为我们留下的,也恰恰就是这么一幅很有意思的画作。他用他的才情和手中的画笔,留下了他心中最美的儿时记忆,也让品味者感悟了自己儿时最美的记忆。

记得,甲午年的某天,吴凡在与我的交流中曾说过:“含蓄、苦涩、隐忍、朴拙才是国画里面最高级的表达方式,也是一种文化的传承、一种历史文化的审美,但绝不是现在流于一时的‘审丑画风。”“好的画面要言之有物,每一根线条、每一块用色都要会说话,而且要说得比唱得好听,这就要求我们从结构入手,从本质出发,戒浮躁,去表象,达到力集于一处、笔笔才生发效果。”“艺术的神奇之处就在于它可以超越种族、性别、以及年龄的界限,走进我们每个人的心里。让陌生的我们开始熟悉,让无知的我们沦为自觉,让懦弱的我们变得勇敢。”——以上这些对于艺术的感觉和艺术的理解,吴凡说得非常精道而又颇含哲理。或许正是因为吴凡对于艺术个性的自我感觉和理解,才促使我走进了他的艺术世界,开始关注他,了解他,感悟他。

明天的吴凡,是不是一个令人刮目相看的吴凡?是不是一支艺术的“潜力股”?

我拭目以待。

2014年岁尾-2015年元旦于梦桥居

(作者为当代知名小说家、文艺评论家、文人画家,中国作协会员、中国作家书画院特聘书画家)