通慧为一,价值观引领的人本教育探索

2015-05-30倪贯翔

倪贯翔

教育应如何改革?教育应如何发展?我想对于从事教育事业的人,首先面临的问题应该是“教育到底是什么”?这一个古老而又永恒的问题,是否真正引发了教育者刨根问底的思索呢?作为冒然闯入教育界的我也带着同样的疑惑开始了沉重的思索……

回归本源,通慧教育观的由来

两千年前的孟子与荀子就“人性是善,还是恶”进行了一次千年之辩,到如今的学术界还存有争议。若我们不能回答“教育的主体是什么”,所讨论的“教育到底是什么”能有令人信服的结果吗?即便得出结果,教育会没有问题吗?既然教育是培养人的活动,那么我们就应该回到教育的主体——人的研究上来,从人性观出发才有可能回归教育的本源。对于这一问题,我必须说出自己的结论:初性善、生性善恶并存,善中有恶、恶中有善的生命体,我们的人性观是“人性本善 去伪存真”。这里的“善”指的是和宇宙规律相合的属性,“恶”则是和宇宙规律相离或者相悖的属性。

人的“善”决定了可以对人实施教育工作,引导他们多做与宇宙规律相和、有益于大众的事,建立普世的济世观念,从而实现生命成长的需求;人的“恶”决定了人们会受欲望牵引,而以自我为核心,陷入对生存发展需求的过度追求与满足,并产生出个人利益与集体利益的冲突。教育的重要方面就是将这种错位的价值观念扭转过来,使之为其生命成长服务,这时候“恶”就不存在了,人的生存发展需求和人的生命成长需求就是“一”了。在教育教学层面,教书从表面上好像是解决人的生存发展需求,育人是解决人的生命成长需求,所以教书和育人也应该是“一”的关系。

这就是“通慧教育”的核心理念——“通慧为一”产生的理论基础,源自于中华优秀传统文化的核心价值体系。“通”是通达,“慧”是智慧,“一”是宇宙间万事万物的内在统一规律。“通慧为一”的字面理解:通达的智慧是宇宙间万事万物相通和统一的普遍规律,就是所有的规律都在“道”中,也就是“一”。在教育的层面,这个“一”是教书为育人服务的内在统一关系,即“道”统领“术”的教育,只有这样的教育才能真正满足人的生命成长需求和生存发展需求。

有什么样的人性观,就有什么样的教育观。教育观就是从人性需求出发,结合时代需要,解决未来社会的人才问题,即教育的定位问题。基于以上理念,揭示出教育是进行世界观、人生观、价值观的正确引领和实践,使人具备终生自我完善的心智模式和自我建构的实践能力,最终实现生命成就的社会活动。同时,教育教学的相关理念应该从人性观当中衍生。带着这样的思索,我们开始了学校的教改工作,并在教改实践中总结出了学校整体办学理念——通慧教育体系。

中外和一,通慧教育体系的形成

通慧教育体系是在党的“立德树人”教育方针引领下,以落实社会主义核心价值观为基础,基于对中外文化和教育的研究对比,提炼出的以中华优秀传统文化核心价值思想为统领,与西方全脑科学及积极心理学等研究结果相结合,即从人性与哲学层面入手把圣贤教育与智能教育融合为一的教育体系。它解读出“道”与“术”之间的内在联系,清晰地体现了教书为育人服务的内在统一关系,是“道”统领“术”的心、脑、体共运的人本教育,使教育回归到人的生命成长需求和生存发展需求上来,回归了教育本源。

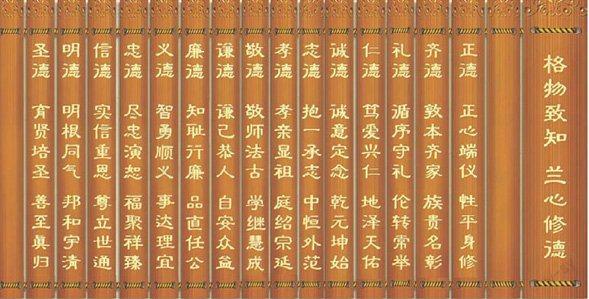

通慧教育体系由通慧教育理念、通慧教育校体、通慧教育课程、通慧教育课堂、通慧教育家校五部分组成,以核心理念“通慧为一”为道德引领,以通慧教育真言为内涵显现,以校训“格物致知,兰心修德”(“十五德”)为生命导向,以“通慧教育校体”为运行机制,以“通慧教育课程”为教育载体,以“通慧教育課堂”为修炼过程,以“通慧教育家校”来统观化育,形成家庭、学校和社会三位一体的合力,生成了“中国根,世界人”的标识性培养目标,其内涵是培养以中华文化为根基能够融合多元文化,有国际情怀和世界眼光,具有生命智慧的自我完善者,即人生和乐的践行者、家庭和睦的模范者、社会和谐的推进者、世界和平的担当者、生命和善的传承者。

通慧教育理念的探索之路

通慧教育理念是通慧教育的道德引领,是在人性观的基础上提炼出来的。它解读了“教育主体人的本质是什么”这一关于教育本源的问题,主要由核心理念“通慧为一”及“通慧教育真言”、校训“格物致知,兰心修德”(“十五德”)、“通慧教育目标”等组成,是通慧教育体系的理论基础。

通慧教育的核心理念“通慧为一”下的校训是“格物致知,兰心修德”,“格物致知”是在革除私欲和探究义理的同时达到致良知的状态,“兰心修德”是以觉悟之心来修身立德,追求生命成就,并进一步体悟“格物致知”的过程。这一校训符合儒家经典《大学》中“修身、齐家、治国、平天下、止于至善”的思想内涵,体现了人的世界观、人生观和价值观产生的过程,也为人实现生命的成就提供了思想和方法。

为了促使全体师生深入理解并践行校训的内涵,学校阐发出了“十五德”,即“格物致知,兰心修德”的价值尺度。正德、齐德、礼德、仁德、诚德是“格物致知”的过程,从志德到善德是“兰心修德”的过程,也是进一步体悟和印证“格物致知”的过程。

为了深入体证“十五德”,学校进一步提出“十二主题月”实施方案。一月校友月、二月孝亲月、三月爱心月、四月和平月、五月国学月、六月科技月、七月爱党月、八月游学月、九月尊师月、十月爱国月、十一月外语月、十二月文化月,通过围绕不同主题开展不同的社会活动,让“十五德”切实融入校园生活,让办学思想落地生根。

通慧教育教学的理论支持

在了解格兰德学校过程中,各位领导、专家和同仁们很快就会发现通慧教育真言:心性是修出来的,心性决定高度;知识是学出来的,知识决定宽度;能力是炼出来的,能力决定强度;智慧是悟出来的,智慧决定深度;德能是化出来的,德能决定气度。因为它仿佛就是我们所独有的教育话语体系,早已渗透到通慧教育课程、通慧教育课堂、校园文化,甚至是教师学生的日常言行中。

作为核心理念“通慧为一”的内涵显现,通慧教育真言是通慧教育体系落实的思想、方法和标准,是中西教育精髓的融合,是“道”统领“术”的心、脑、体共运的人本教育,是一种有生命力的动态理念,可以简要分述为:

“修”是由心灵正念引领的定位,起着把握方向和决策的作用,是心性提升的过程,即心识形成的过程,是正确人生观形成的过程,决定了人生观的思维能力,是教育的根本立足点,是一切教育行为的灵魂,是一切教育品质的根源,重点解决人与自我的关系。

“学”是由心灵正念引领的定位,左脑支配、右脑配合、全脑运用,身体执行的一种心、脑、体共运过程,是知识体系建构的过程,即智识形成的过程,决定了人的抽象思维能力。学和炼是“术”的体现,共同呈现人与社会的关系,主要反映出教育中教书的层面。

“炼”是由心灵正念引领的定位,右脑支配、左脑配合、全脑运用,身体执行的一种心、脑、体共运过程,是综合能力运用的提升过程,即能识形成的过程,决定了人的形象思维能力。炼和学是“术”的体现,共同呈现人与社会的关系,主要反映出教育中教书的层面。

“悟”是心、脑、体共运达到的一种心灵与宇宙相通达的状态,是智慧产生的过程,即慧识形成的过程,是正确世界观形成的过程,决定了世界观的思维能力,是教育的高级追求,呈现了人与自然的关系。悟和修是“道”的体现,主要反映出教育中育人的层面。

“化”是心识、智识、能识、慧识融为一体的能量状态,是气识形成的过程,即天人合一的德能,是教育的终极追求。心识主要是指在革除私欲的过程中达到致良知的状态;智识主要指知识体系建构的状态;能识主要是指综合能力运用的状态;慧识主要是指心灵与宇宙相通达的状态;气识主要是指天人合一的德能。

在整个课改过程中,我们的课程目标、课程设置和课堂模式,都是围绕通慧教育真言“修学炼悟化”来展开的。而根据具体科目的不同,“修学炼悟化”的顺序是以课堂上自然生成的顺序和实际存在的,故是动态的、有生命的。

(作者系山东省青岛格兰德学校校长,本文有删节)