“楷书之王”史陵的历史疑云

2015-05-30王永贵

王永贵

史陵是谁?在一大批书法爱好者中,能够确切知道他的人,只有少数“骨灰级”的研究者。看过《笑傲江湖》的人都知道,风清扬是华山剑派隐逸的高手。没人见过他的真面目,更没有人知道他准确的行踪,他是武林的一个传说,更是武林的一个象征。

史陵,是李世民的书法导师,也是汉王李元昌的书法导师。在初唐楷书四大家中,褚遂良是他的嫡传弟子,虞世南、欧阳询,都受其深刻的影响,即使没有登堂受教,至少也跟他切磋过“武功”。可以说,史陵是当之无愧的“楷书之王”。

在隋末唐初的历史上,是否有这样一位牛人?这个问题暂且放一放。我们先看看“初唐楷书四杰”——欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷。这四人中,影响力最大的,当属欧阳询和褚遂良。从四个人的年龄来看,欧阳询、虞世南进入唐朝已经步入晚年,他们是同一代人。

褚遂良年长李世民三岁,他们属于同辈人,他的父亲褚亮和虞世南、欧阳询当属于同一代人。薛稷是魏征的外孙,初唐十八学士薛收的孙子,他的父亲是薛元超,在辈分上他比褚遂良晚一辈,并且还师承过褚遂良。

当然,初唐四杰还有另外一种说法,前三人历史地位已经确定,最后是那位留下《文赋》的陆柬之。陆柬之是虞世南的外孙,年龄比薛稷还小二十多岁,把他放在初唐四杰当中,是按王羲之笔法传承的角度说的。

本文说的是楷书问题,所以陆柬之被排除在外,想必读者不会有疑问吧?在初唐楷书四杰中,他们的楷书有一个共性,那就是书法的线条,都有“瘦硬古直”的特点。这和中唐颜真卿的雄壮、晚唐柳公权的粗砾楷书风格有着天壤之别。

初唐时代的楷书,在风格上都是骨感瘦弱的,在书法风格的传承影响上,受隋代书法风格的影响极深。虞世南、欧阳询自不用说,他们本就是隋朝人,文化血统自然也是隋朝的。而褚遂良、薛稷不同。褚遂良年轻时跟随父亲在薛举门下从事反隋大业,后来和父亲都被李世民收编,成为秦王府“十八学士”之一。在十八学士中,褚遂良年龄最小,资历也最浅,是以一个政治见习者的角色出现的。褚遂良的书法受过虞世南的影响,但更多是观念上的,而非技法上的直接影响。在褚遂良传世的书帖中,我们很难找到他和虞世南有直接笔法传承的作品,这足以说明褚遂良和虞世南,没有嫡传的书法传承。

那么,为什么欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷,这三代人的楷书,却有共同的审美取向呢?那就是他们书法的直接渊源,都来自一个共同的楷书大家,隋朝“楷书之王”史陵的直接影响。

隋朝的楷书,有两大巨头,四大流派,可以说高手林立。这里,只说隋朝楷书的两大巨头。

第一位是智永,王羲之五子王徽之的后人,在隋代出家的一位和尚。智永的楷书留有《真草千字文》一碑一帖,墨迹谷氏本现在日本,一碑现在西安碑林。智永的这两本《真草千字文》,我更喜欢宋拓的碑刻。

宋拓的关中本碑刻,其风格更接近虞世南的《孔子庙堂碑》。智永的书法属于南派书法,他一生的书法实践,更多地在传承家族的书法传统。而虞世南曾经受教于智永,他的楷书《孔子庙堂碑》和智永的《真草千字文》,可以说是亦步亦趋,留下的痕迹也极为深刻。

隋朝楷书的第二位巨头,就是本文重点要说的史陵。

史陵是谁?我们又回到了文章开头的问题上,然而翻遍整个隋唐历史,我们竟然无法找到史陵这个人。在《隋史》、《旧唐书》、《新唐书》、《南史》、《北史》中,找不到一个叫史陵的书法家,一个堪称“隋朝楷书之王”的书法大家。

在笔者查找资料的过程中,发现历史上出现过几个史陵。

第一个,汉代的史陵。当然,这位史陵同样没有传记,他只是留下一枚出土的汉印。在网络上,有这枚汉印的图片资料。“史陵之印”四个篆字极为精美,可说是汉印中之精品。笔者曾打电话给卖家,但这枚汉印已经出手。这种汉代制式的铜印,市价在五、六千元左右。

第二个,是在《余姚两城史氏大族》的论文中,史氏的家谱中发现一位史陵。这位史氏家族中的十二世史陵,官积射将军左中郎将、御史中丞、豫章太守。他的职位最高五品官,如果没有特殊贡献,一般不会留下他的传记的。根据他的父亲十一世史谅,这个史陵应该是西晋末期、东晋南渡时期的人,不可能穿越到隋唐。

第三个,是南宋的史陵,诞生在五百年后,这个就更不可能了。

在隋末唐初的历史上,确实有一个史陵存在。这位隋朝的“楷书之王”,简直就是一个迷。一位有影响力的人物,唐朝历史为什么没有留下只言片语呢?史陵只能是一个传说,但他确确实实是位高人:我虽然不在江湖,但江湖却留有我的传说。

在书法江湖的排行榜,李嗣真的《书后品 序》中记载:“太宗与汉王元昌、褚仆射遂良等皆受之于史陵,褚首师虞,后又学史,乃谓陵曰:‘此法更不可教人。是其妙也。”

这段文字,向我们透露出这样几层信息:第一,唐太宗李世民、汉王李元昌,宰相褚遂良都曾受教于史陵;第二,褚遂良的书法传承,首先是虞世南,其次是史陵;第三,关于史陵和褚遂良的交往,有直接交往的语言证据。

褚遂良对史陵笔法顶礼膜拜,曾对史陵说:“此法更不可教人。”因为史陵的笔法确实奇妙。那么,褚遂良的这次见面,究竟在什么时间呢?这是一个非常有趣的问题,能回答这个问题,就能为我们提供史陵活动的第一手信息。

关于史陵的记载,还有以下几处记录:

——卢携在《临池诀》中说:“王叔明《书后品》又云虞、褚同师于史陵。陵盖隋人也。”在这里,唐人卢携《临池诀》中,他引用《后书品》的文字。“陵盖隋人也”,一句是他本人的推断。

——赵明诚《金石录》,收有史陵正书《隋禹庙碑》一石,大业二年(公元606年)五月立在越州,有跋云:“其文字磨灭十五六,而其末隐隐可辨,云‘会稽郡……笔法精妙,不减欧、虞……盖当时名笔也。今此碑磨灭而仅存,世之藏书者皆未尝有,非余收录之富,则遂不复见于世矣。”《嘉泰会稽志》卷十六记施宿当时尝令拓之,仅得二二四字。

赵明诚,是北宋金石学家,女诗人李清照的丈夫。在北宋时,他是继欧阳修之后,又一金石学研究大家。他曾收录过大业二年五月史陵书写的《隋禹庙碑》拓片,此碑立于越州。

这块曾经出现过的石碑,就是隋朝史陵活动过的唯一证据。越州,隋大业元年(公元605年)改吴州置,治会稽县(浙江绍兴)。大业二年,被改为赵明诚所说的“会稽郡”。

笔者根据《隋禹王碑》立于隋朝越州这一事件推断,史陵很可能在这一带活动过(古代碑刻石之前,要书写者亲自书丹);或者他本人就是南方人,很可能就是浙江绍兴人;至于他是否出自余姚史氏一族,推测则缺乏足够的证据。

令人惋惜的是,赵明诚的《金石录》已经散失,《隋禹王碑》早已不复存在。但是,赵明诚在拓片题跋记载中,评价史陵的书法:笔法精妙,不减欧、虞,盖隋朝名笔也。赵明诚见识多广,他的“笔法精妙,不减欧、虞”八字的评价极高;他的书法至少和虞、欧二位的书法地位等量齐观。

张怀《书断》说史陵书法:“有骨直,伤于疏瘦也。”这为我们找史陵书法,又提供了一条有力的证据。再加上赵明诚的“笔法精妙,不减欧、虞”,完全有可能在隋朝书法资料中,去寻找史陵存世的作品了。

明清以来,西安、洛阳一代大量墓志出土,隋代的墓志也在发现当中。据笔者目前掌握的信息,在西安碑林博物馆、西安大唐西市博物馆、洛阳千唐志斋博物馆,存世有不少的隋代墓志。加上西安周边博物馆,各地出土的十二块佛舍利铭,其中绝对有符合张怀和赵明诚描述的墓志存在。

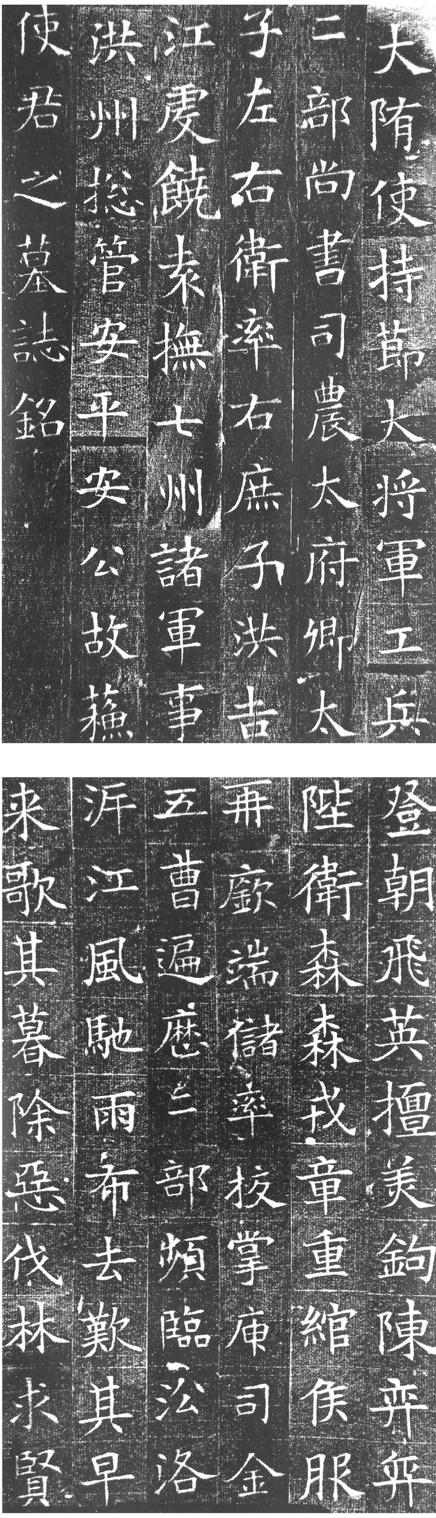

在笔者见过的墓志资料中,最具有代表性的隋代楷书墓志,当属陕西蒲城县博物馆收藏的《苏孝慈墓志》。《苏孝慈墓志》,正书,分布37行,满行37字,共1296字。隋文帝仁寿三年(公元603年)立,清光绪十四年(公元1888年)陕西蒲城县出土。

《苏孝慈墓志》上楷书非常成熟,字体方正严谨,笔法精妙绝伦,无论结体还是用笔都一丝不苟,绝对可以对抗唐代任何楷书大家。康有为在《广艺舟双辑》中说:“《苏慈碑》以光绪十三年出土,初入人间,辄得盛名。以其端整妍美,足为干禄之资,而笔画完好,较屡翻之欧碑易学。于是翰林之写白折者,举子之写大卷者,人购一本。期月而纸贵洛阳,信哉其足取也。”

康有为的说法有几处错误:《苏孝慈墓志》是墓穴中的墓志,不是立在地上的石碑;其二,出土时间是光绪十四年,不是光绪十三年;其三,苏孝慈墓志比欧体字易学,在笔者看来不仅其然。但是,康有为有一点说对了,《苏孝慈墓志》的楷书,非常适合于尺牍奏章。

从笔法上看,《苏孝慈墓志》笔法和唐楷截然不同,至少和明清时代理解的唐楷不同。首先,《苏孝慈墓志》的用笔,使用的是六朝的绞转笔法,而不是唐楷中惯有的顿挫。其二,隋炀帝时期秘书监流行的是“萧子云体”,“萧子云体”除了留下一块《出师颂》的碑刻,楷书墨迹荡然无存。但是,六朝萧子云的章草,使用的是绞转笔法,他的楷书或者正书,必然也是绞转笔法。书写墓志的笔法,看似带有魏碑迹象、隶书迹象的起笔收笔,非绞转无法完成。其三,《苏孝慈墓志》“多筋微骨”,有写字乍看受魏碑影响,实则是嫡传的篆隶笔法。

在字体的结构上,《苏孝慈墓志》没有陆柬之《文赋》字体的修长,也没有《兰亭》之类的辑侧避让。唐楷中非常忌讳的横划重复,在《苏孝慈墓志》中重复的横划,叠加在一起却是那样的宁静安享。可以说,在唐楷中的几大家,无论是欧、虞、褚、薛,还是颜真卿、柳公权,在楷书的结体上,都借鉴过《苏孝慈墓志》的写法,称《苏孝慈墓志》的书法,为“楷书之王”绝不为过。

也正因为如此,李世民、李元昌的楷书学习史陵,褚遂良让他笔法不外传,也就找到了合理的依据,《苏孝慈墓志》很可能就是史陵的大作。不但唐朝的欧、虞两大家,欧阳询的《姚辩墓志》、虞世南的《破邪论》,风格都和《苏孝慈墓志》相似。这些人争先恐后学习《苏孝慈墓志》,那么《苏孝慈墓志》书写者都指向一个人——史陵。就在出土的隋朝墓志中,也有大批风格接近的作品,《苏孝慈墓志》风格时尚,就确定了书写者的领袖地位。

在西安碑林中,于右任先生捐赠的隋代墓志,有三块在书法功力上直追《苏孝慈墓志》。但仔细研究发现,它们各自有各自的书写习惯,显然不是同一个人的手笔。但是,就目前所能见到的隋代墓志,和各地出头的舍利塔铭,印证了隋朝后期“萧子云体”的存在。也就是说,史陵在隋朝末期秘书监供职,或者是在内史省供职,他是“萧子云体”的实际领军人物。

欧阳询、虞世南都出自隋朝的秘书监。在隋炀帝大业年间,史陵、欧阳询、虞世南,甚至褚遂良的父亲褚亮,他们之间都是极为熟悉的。虞、欧的书名,成就于唐太宗的贞观朝,而史陵的书名却是在隋朝。

于是,问题来了。在贞观朝写的那些史书中,无论是《南史》、《北史》、《隋书》、《旧唐书》,为什么都没有史陵的传记呢?

要回答这个问题,我们要从欧阳询的身上找答案。隋朝时,欧阳询曾官至太常博士。因与李渊交好,在唐朝累迁银青光禄大夫、给事中、太子率更令、弘文馆学士,封渤海县男,也称“欧阳率更”。

欧阳询据说人长的丑,在唐朝的官运也不太好。他和李渊在隋朝有旧,担任给事中也只是皇帝身边顾问,中书省位在黄门侍郎之下,一个正五品官而已。他在武德朝书名就远扬海外,朝鲜半岛都来长安求取欧阳询的书法。

欧阳询书法这么厉害,酷爱书法的李世民,在虞世南死后非常悲伤。魏征向李世民推荐褚遂良,而不是大名鼎鼎的欧阳询,不是褚遂良书法比欧阳询好,而是褚遂良是李世民的嫡系。欧阳询是李渊的故人,他虽没有参与李建成的太子党,但一个政治“骑墙派”是不会受到重视的。

到贞观十六年(公元642年),欧阳询仅仅是太子率更令,服侍太子李承乾官职从四品。欧阳询升迁之慢,说明他和李世民的关系很疏远。那么,史陵呢?李世民跟他学习过书法,褚遂良和他有过师生之谊,为什么魏征主管修史,为什么不给他写一个传呢?

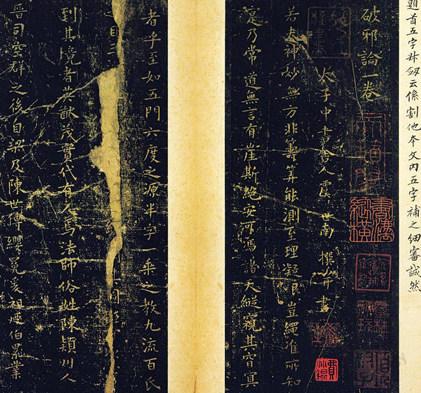

要解释这个问题,我们还是从武德九年,虞世南的小楷《破邪论》说起。虞世南的《破邪论》是楷书史上的经典,风格和《孔子庙堂碑》截然不同。前文说过《孔子庙堂碑》和智永的《真草千字文》关中本亦步亦趋。《孔子庙堂碑》温润典雅,《破邪论》锐利而又瘦硬,尤其是《破邪论》中楔子型的短竖,和《苏孝慈墓志》中的短竖,可以说是同出一辙,更多地带有北碑的色彩。《破邪论》的笔法基因,更多地来自学习史陵。

虞世南和李世民走得很近,他是秦王府“十八学士”之一。在武德九年(公元626年)的春天,正是太子李建成和秦王李世民党争最激烈的时刻,以法琳为代表的佛教徒支持李建成,而虞世南却为法琳的《破邪论》写序,他的政治立场究竟哪去了?

纠其原因,这时的他很可能和史陵走的很近。也就是说,在武德九年的春天,“玄武门之变”之前的半年,史陵还活在武德朝,他很可能是太子党的成员。“玄武门之变”后,除了魏征被招安之外,太子党的人都遭到了清算,这也就是为什么史陵和李世民有师生之谊,在《隋史》、《旧唐书》、《南史》、《北史》无传的原因了。李世民在唐朝修史的时候,为了竭力掩盖“玄武门之变”的真相,凡是和李建成有关的人、有关的历史事件都被隐藏了。

李建成被封为“隐太子”,武德朝李渊多次出行,在《旧唐书》李渊的本纪中,也多以“狩猎”一词代替。在古代,皇帝所谓出行“狩猎”,除了练兵检阅部队,另外就是剿匪之类的事情。《旧唐书》隐瞒李渊剿匪的事情,无非是给李世民争功,借此粉饰李世民“玄武门之变”,夺取政权的合法性而已。

李世民“杀兄囚父”都干得出来,难道他就不能封杀史陵,这种“欺师灭祖”的事情,也就不足为奇了。(责编:李禹默)