李伯安水墨人物画之意象表现研究

2015-05-30邢素引

摘 要:意象表现是水墨人物画的基本表现手段,追求“以形写神”,而且始终和“意”紧密结合,并注重个人情感之表达。李伯安笔下的水墨人物具有典型的意象表现性,是在写实的基础上进行了主观感受的强化和内在精神的深化,是对意象造型深刻理解基础上的精神性的升华。他把以线造型的观念与对人物形象内在美的追求相结合,又通过对其它艺术语言的借鉴和融合,将形式美感纳入画面,把水墨皴擦与西洋素描造型融为一炉,将雕塑的量感和笔墨的韵味结合在一起,开拓了新的水墨表现语言。

关键词:水墨人物画;意象表现;以线造型;借鉴融合;形式美感

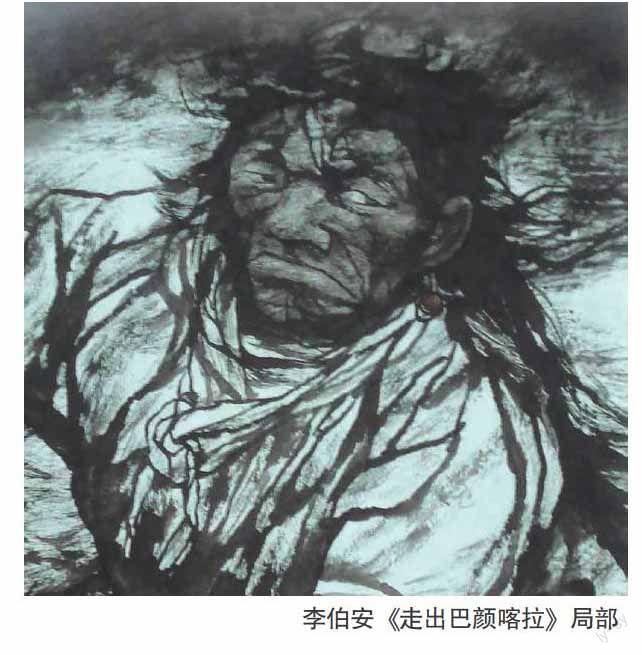

意象表现是水墨人物画的基本表现手段,不只追求“以形写神”,而且始终和“意”紧密结合,注重个人情感之表达。李伯安笔下的人物造型准确,气质独特,变化丰富,概括精到,笔繁墨简,经营得当,细密之处刻画深邃,简约之处挥写洒脱。大块墨色黑白变化与稠密的长线条相对比,辉映如交响乐,所绘长卷人物构图浩瀚饱满,画意绵延不绝,犹如深谷回响。他的水墨人物创作《走出巴颜喀拉》,人物个性鲜明、特征突出,有笔有墨,成功解决了群像造型与笔墨表现互为矛盾的历史性难题,把水墨皴擦与西洋素描造型融为一体,将雕塑之量感与笔墨之情韵相结合,从而使传统的中国水墨人物画在面向当代多元文化发展的艺术实践中重拾自信,开拓了新的水墨表现语言。

一、以线造型的观念

李伯安对中国画传统用线进行了大胆改革,体貌独特,前无古人,使得他的绘画语言有了一种惊世骇俗的效果。李伯安从吴道子作品中汲取精华,以飘逸之长线构成稠密错叠的衣纹,将线条并置与错落,产生视觉形态上的冲突与矛盾,于统一中求变化,产生了如交响乐般丰富的视觉语言。吴昌硕曾言:“ 我平生得利之处在于能以作书之法作画。”李伯安在其百米人物长卷《走出巴颜喀拉》中以书入画,以线造型,在线条的疏密、聚散变化中达到画面的统一和平衡,将灵魂熔铸于笔墨之中,以线的力韵构建意象之美,体现了丰富的内涵和笔墨的现代性。他那苍劲有力的书法用线、浓淡虚实和抑扬顿挫的表现手法大大丰富了水墨人物画的表现手段,而以线条所构筑的画面黑白布局则更使他的人物画产生了不同凡响的艺术效果。

李伯安曾说:“我对线和墨韵有着根深蒂固的崇拜。”他用笔枯涩凝重,这不仅得力于他传统用笔之工夫,而且还源于他善于从版画、雕塑中谋求崭新的笔墨语言。他还谈道:“线是中国画的语言特色,但也不是中国画所专有的……以黑白块面为语言特色的版画而论,也同样以另一方式体现着中国画所讲究的‘线的存在。木刻刀在板子上刻过,那些经过画家情感过滤、处理和概括了的形体,呈单纯的浑圆结构或是长而直的黑白块面在画面上出现,如果能将这些以体积概念组合起来的块面看作是中国画里的‘线的话,这就是另一种重而平实,不求墨韵的‘线,它犹如重槌击鼓,在敲击和唤起人情感与作品共鸣。”[1]画家以气吞山河之势,将人物用线凝练概括,动人心魄。用笔用线变幻莫测,跌宕起伏,顿挫激昂,真可谓鬼斧神工,气贯长虹!

二、对人物形象内在美的追求

李伯安在人物形象的处理中,巧用对比,使大块墨色与线描结构结合得天衣无缝,人如石铸,形象地突出了高原之地域风貌。一个个雕塑般的人物形象,不仅倾注了画家深切的同情与深刻的关怀,也充分显示了画家对于美的崇高追求。李伯安作为一位但求耕耘不问收获的画家,为绘画奉献了他的一生。他顽强的人格魅力同他的绘画一样,其磅礴之势感人肺腑,刚健、朴拙之情令人怆然而涕下。“画家以赤子的纯情与虔诚,以艺术家的热烈与激情,刻画出那一双双刚毅的目光、凸出而棱角分明的颧骨、刚劲有力的双唇、高大健壮的身躯、剽悍威武的气质,体现了顶天立地、威武不屈的民族性格,从那飘荡的洁白的哈达,从那仆仆风尘、千里跋涉的磕长头的朝圣者的行列,从那捻动线缍编织氆氇的场景,从圣山上盲妪发自心灵的微笑和日常絮聒的亲密和谐,不正是画家对那悲苦不倒的坚韧、宽厚慈爱的善良、追求美好未来的执着与虔诚等等美好的品性的讴歌么,这正是画家的回答。”[2](李铁成:《当代画坛的巴颜喀拉》)李伯安对西藏充满敬意,他数次奔赴藏区,与藏民同呼吸,共融合,感受人与自然的和谐共存。画家在他的作品中充满着对藏区、对太行山麓风土人情的深厚情感,体现着灵魂对生命内在意识的追问。他的画让人感受到一种宗教般的虔诚,感动着你的眼睛,震撼着你的灵魂、你的思想,让你还来不及感叹,就已被他的画面呈现出的磅礴气势所征服。

在那众多坚如磐石的人物群像中,在刚毅、淳朴的太行老农脸庞上,我们看到了画家将内心强烈的感情转化为神圣而崇高的艺术震撼力。这一个个生动鲜活的人物形象,是画家对生命的追求和思索。画家在画面结构上匠心独运,超越了简单的状物抒情,表现了强烈的力量感与崇高感。

三、对其他艺术语言的借鉴和融合

传统的中国水墨人物画更多地适用于表达超远、淡泊、孤高、虚静的古代文人心境,李伯安所要表现的却是传统绘画中罕见的雄浑、博大、悲壮与崇高和气贯长虹的精神与力量。传统的平面性的笔墨语言形式常常局限于表现力量感和矛盾冲突,李伯安则把西方现代版画和雕塑的特征纳入自己的人物画中,从而构建了新的笔墨语言,同时又不偏离中国画内在的意象表现性特征。他在《情溢太行》中说道:“在罗丹、布德尔和苏联雕塑家的作品中,那震撼心灵的力度和厚度有力地撞击着我。柯勒惠支、阿克塞尔·彼得森的版画和木雕,那刀雕斧凿的迹痕,正是表现太行人所需要的刚直浑朴的线。……举世共知的巴尔扎克塑像,在雕塑家潇洒的推泥动律中,包含了多少中国画那一泻而下的泼墨大写的笔意。”[3]在对外来绘画语言的借鉴中,他又钟情于那种传达力量、气势、矛盾和冲突的语言,特别欣赏版画、雕塑语言中丰富的块面结构在大面积的墨色中透出的分量感和力度感,这常使他兴奋和激动不已。为此,他将对比强烈的黑白版画艺术特征和表现手法与现代构成意识有机地结合起来,使他的人物画形成强烈的黑白对比效果和丰富的节奏感。

在《太行人》中,李伯安就运用概括、夸张的手法对画面进行了大黑大白的结构处理,意在寻找一种中国水墨画所特有的形式语言。对人物面部的处理已非光影结构的关系,而是从画面构成需要进行自由的概括。这一手法在他的作品《日出》、《姥姥们》、《秋高图》中也可见踪迹。这时期的李伯安已经摆脱对具体人物形象的描绘,实现了由再现客观向主观表现的过渡。他在20世纪90年代完成的一批巨幅头像,意象造型的手法更加明显。画面更多关注的是黑白块面的对比和冲突,以及线、面的力量、气势和人物神态的结合。他以少有的构图形式、粗放的线条和独特的画面黑白布局给人带来前所未有的视觉冲击力,也正应了石涛那句话:“我之为我,自有我在”。画家通过笔情墨韵将胸中造化诉诸笔端,其中自有真意在,从而使造化和自我达到情景交融、物我统一的境界。

四、对韵律、节奏等形式美感的把握

焦墨在中国画里是很难运用的,而李伯安在《走出巴颜喀拉》中对焦墨线条及墨色的大面积运用却非常娴熟,并能表现一种富有韵律、凝重和力量的形式美感。“画用焦墨生气韵。”[4](明·汪珂玉《珊瑚网》)[4]李伯安笔力沉重稳健,线条遒劲有力,用笔艰涩而挺拔,流动而无凝滞之势,点画之间尽显苍茫之趣,气韵贯通,画面呈现一种阳刚之美,极大地丰富了中国人物画的表现手法。画面中交错有序的焦墨线条与大面积的墨色所产生的强烈对比效果,使画面呈现强烈的形式美感,具有鲜明的时代性。部分画面由多次积墨而成,墨色层次分明、浑厚华滋,浓重而不干枯,与淡墨相互辉映,烘托了画面的气氛,是画家思想和精神的缩影。画面所呈现的苍茫深秀、古拙简朴的美感,也给人以强烈的视觉冲击,把人物所具有的民族精神、民族气魄渲染得淋漓尽致,极具震撼力与崇高感。

李伯安对画面形式感的运用把握得恰到好处,知黑守白,让笔情墨韵绽放笔端。画面枯润有序,黑白错落,对比鲜明。焦墨的运用,使画面增添了一种苦涩的美感,于皴擦、勾勒之间尽显节奏、韵律之美,将人物的铮铮铁骨与画家内心的狂放恣意合二为一。

笔仍是笔,墨仍是墨,然而李伯安的笔墨语言所呈现出的艺术精神却超越时代,达到了更高、更深邃的精神境界。

参考文献:

[1][3]张黛.逝者如斯——画家李伯安资料集[M].郑州:河南美术出版社,2002.

[2]李伯安.李伯安画集[X].郑州:河南美术出版社,2005.

[4]俞剑华.国画研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.

作者简介:

邢素引,洛阳师范学院美术学院教师。