例说化学探究性教学中问题情境的创设

2015-05-30阮思樵

阮思樵

[摘 要]新课程改革倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手。在新一轮的课程改革中 “乐于探究”被作为新课程改革目标之一,教师为教学准备的教学材料要有利于学生探究,教师在课堂上要注重引导学生探究,以改变学生的学习方式。一切探究性活动始于探究性问题的提出或情境的创设。

[关键词]化学教学 问题情境 创设

[中图分类号] G633.8 [文献标识码] A [文章编号] 16746058(2015)230065

问题情境是指个人觉察到的一种“有目的但不知如何达到”的心理困境。问题情境的核心是呈现出的新问题,它与学生原有的知识、经验相冲突,导致认知失衡,从而产生思维动机。探究的动力源于对问题的兴趣和解决问题的需求,而创设情境最能激发学生对问题的兴趣。在一定情境中学生亲历了问题探究全过程,他们对获得的化学知识,理解得更深、内化得更透,在实际应用中更能做到灵活迁移。将探究置于一定的情境下,使得学生间交流与合作变得更加频繁,讨论钻研氛围更加浓厚,分析和解决问题的能力得到全面的提高;将教学置于一定的情境下,让化学课堂回归生活、面向社会,还能为培养学生情感态度与价值观提供生动载体,也为实现三维目标提供有效途径。那么该如何创设问题情境使我们的化学教学散发出独特的魅力,让我们的化学课堂焕发勃勃生机呢?

一、利用化学史和科学发展史创设问题情境

【课例1】鲁科版化学教材必修2第二章第2节《元素周期律》。

从展示门捷列夫头像、介绍门捷列夫的主要贡献以及恩格斯对门捷列夫的高度评价入手,引出门捷列夫的第一张元素周期表(1869年),类铝与镓的性质对照图表。学生通过图表惊奇地发现门捷列夫的预言竟如此的准确。事实上,门捷列夫依据元素周期律还大胆预言了当时尚未发现的11种元素(这11种元素被后人相继证实)。那么,元素周期表到底揭示了元素性质的哪些内在规律呢?(掌握这些规律,对我们化学学习、生产实践指导具有深远的意义)在这样的问题情境中,学生对利用教材图表、数据探究元素周期律产生了浓厚兴趣。对此,教师将学生对元素在原子最外层电子数、原子半径、最高正价与最低负价等方面的研究成果投影出来,组织学生展开交流、讨论,获得规律;然后教师再引导学生用原子结构的知识解释原子半径及化合价的变化规律,并做些有关微粒半径比较的巩固练习,突破重难点。

教育心理学研究表明:学生创新精神和创新能力持久的动力源于学习动机。落实好化学基本概念教学是保证学生学好化学的关键所在;然而概念教学往往都是抽象的、枯燥的,倘若你照本宣科,学生容易产生厌学情绪。课堂上教师神采飞扬、汗流满面,学生却云里雾里、昏昏欲睡。本节教学设计除了引导学生对教材数据进行探究,结合数学统计学原理绘制规律性图表或函数曲线,以丰富学生的感性认识,增强直观感受外,还从科学家的事迹或化学史料出发创设问题情境。短短几分钟便使学生对学习内容产生浓厚的兴趣,同时也激起学生的好奇心,从而使学生产生内在的探究动机,并以渴望、愉悦、积极、主动的心态去学习。本节教学的成功之处在于选择适合的问题情境来点燃学生的学习热情,激发学生的学习动力,使其主动参与、乐于探究。

二、从学生的生活经历、社会经验出发创设问题情境

学生是学习的主人,课堂教学应充分体现“学生为主体,教师为主导”的原则。学生在生活中积累的生活经验是他们学习的基础,因此教学设计应从学生的原有经验出发,寻找一些贴近生活又富有趣味性与知识性的素材来创设问题情境,使化学课堂回归生活,使学生明白化学源于生活,生活离不开化学,进而体会学习化学的价值。

【课例2】鲁科版化学教材必修2第三章第3节《饮食中的有机化合物——醋酸》。

课始,教师先以故事引入

醋的来历:传说古代山西省有个酿酒高手叫杜康。他的儿子黑塔跟着他也学会了酿酒技术。后来,从山西迁到镇江,黑塔觉得酿酒后把酒糟扔掉很可惜,于是把酒糟浸泡在水缸里。到了第二十一日的酉时,一开缸,一股浓郁的香气扑鼻而来。黑塔忍不住尝了一口,酸酸的,味道很美。烧菜时放一些,味道特别鲜美,便贮藏着作为“调味酱”。

随后用学生喜爱的卡通图片展示两个生活情境(如图1、图2所示)。

提出问题:①他们都用到了什么物质?②醋的主要成分是什么?③这两组漫画有无科学依据?

教师引导:由故事得出乙醇能氧化生成乙醛最后变乙酸,乙酸就是醋的主要成分(写出它的分子式、结构简式和官能团,展示分子模型)。

由生活情境1(图1)猜想乙酸具有酸性,然后安排活动探究——设计实验证明乙酸具有酸性,并完成醋酸除水垢的化学方程式。

由生活情境2(图2)猜想乙醇能与乙酸发生反应,然后由教师演示乙醇与乙酸的酯化反应并解析相关知识。

“醋”字一出,首先让学生感受了中国造字的魅力与丰富内涵,一种中华文明博大精深的自豪感油然而生。重要的是作为化学课堂本身,该课选取的情境素材贴近社会、贴近生活,它给我们呈现的是虽与过去经验有一定联系,看似相当熟悉,但是凭已有的知识又不能完全解决的问题。这样的问题情境不仅能激发学生学习兴趣,还能使学生将情境中的现象或问题与已有经验产生联系,激发学生的认知冲突,从而引发学生深层次的思维活动。在这样的课堂中听课如饮香醇美酒,回味无穷,学生乐学,效果自然事半功倍,三维目标也得到很好的落实。

三、利用新、旧知识之间的联系或认知冲突创设问题情境

在教学中从学生原有的知识基础出发,借助新、旧知识间的联系创设问题情境,通过上位学习、下位学习和组合学习,让学生在探究过程中产生认知矛盾,有助于驱动学生层层深入分析问题、解决问题,从而最终达到巩固旧知识、掌握新知识,使学生的思维方法与能力获得发展的目的。

【课例3】鲁科版化学教材必修2第三章第2节中关于苯分子结构的推断。

【材料引入】装修中的“芳香杀手”——苯。

【提出问题】已知苯的分子式为C6H6 ,苯的结构是怎样的呢?

【化学史料】19世纪的有机化学比较成熟的理论只有“碳四价学说”和“碳链学说”。若你处于这两种学说统治的年代,请提出1~2种苯可能的结构简式。

生答:CH≡C-CH2-CH2-C≡CH CH3-C≡C-CH2-C≡CH

CH2=CH-CH=CH-C≡CH ……

【故事】凯库勒的灵感:

“……一天夜晚,凯库勒在书房打起了瞌睡,眼前又出现了旋转的碳原子。碳原子的长链像蛇一样盘绕卷曲,忽见一蛇抓住了自己的尾巴,并旋转不停……”[1]

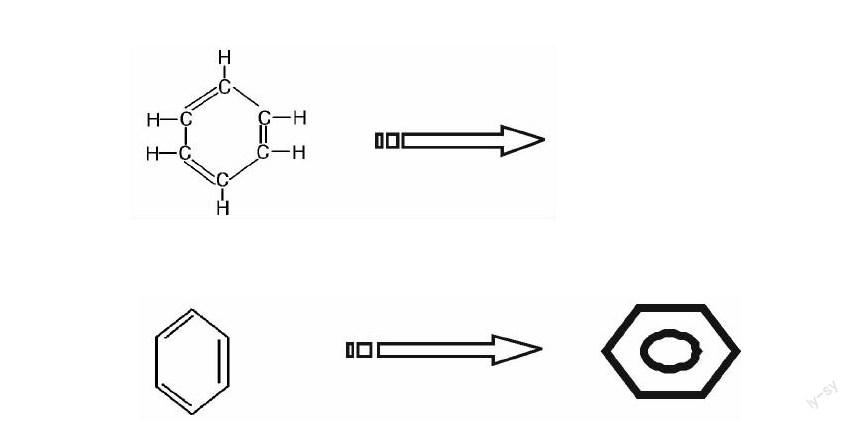

凯库勒根据梦境的启示,经过反复推敲琢磨,最后得出封闭式六元环状苯的分子结构。教师讲述中同时辅以多媒体演播:

【探究苯的结构】

“我们应该会做梦!……那么我们就可以发现真理……但不要在清醒的理智检验之前,就宣布我们的梦。” [1]

正如凯库勒所说,我们提出的假设还需通过实验的验证。结合所学知识,设计实验对你所预测的及凯库勒提出的苯分子结构进行验证。

学生在原有认知的基础上设计实验,用酸性高锰酸钾溶液或溴水检验,却惊奇地发现了苯和酸性高锰酸钾溶液、溴水不反应(苯不能使之褪色)的事实,得出苯分子中不含碳碳双键或碳碳三键。此时,课堂中有学生低声道:“我们所写的苯的可能简式错了!”“凯库勒提出的苯分子结构也错了吗?”此时学生陷入认知矛盾中。疑惑中,学生迫切想要弄清这是为什么,学生不禁发问:苯的结构到底是怎样的呢?这时教师先以信息的形式引入有关苯的两个实验事实:①苯与液溴用铁粉做催化剂的反应; ②苯在特殊条件下与H2发生的反应(反应方程式略),并设计问题:说出以上两个反应的化学反应类型,结合烷烃取代与烯烃加成,比较苯与烷、烯化学性质的差异。接着,教师展示两种看似不同的邻二甲苯的结构,而它们却在诸多性质上是一样的,表明实为同种物质。最后,分析得出苯分子中存在着一种介于单双键之间的特殊的化学键。

心理学研究表明,只有当学习者内在的认知结构与来源于外部的信息刺激产生冲突与碰撞时才能引起学习的需要。在“新旧知识的结合点上” 产生认知矛盾,在好奇心与求知欲的驱使下,有助于学生间加强交流与合作,同时也能使学生的思维方法与运用旧知识解决新问题的能力获得发展。

四、从社会大背景的视角创设问题情境

探究学习的首要条件是要有一个能集中学生注意力的焦点,最好是一个能引起学生好奇的事件或现象。人是社会中的人,人不能脱离社会而孤立存在,关心身边的人与事,通过报刊、媒体、网络、电视新闻报道等,收集一些与教学内容相关的话题或事件,引入化学教学中用来创设情境,非常有利于激发学生的学习兴趣,教会学生从科学的视角看待与我们息息相关的社会中的人与事,及生产、生活中的现象和问题,并分析新闻事件背后的科学道理,提高学生的科学素养,为学生树立正确的人生观与科学的世界观。

【课例4】鲁科版化学教材必修1第三章第2节《氮的循环——硝酸》。

新闻事件:“福州硝酸泄漏 一小时成功救险”。

2004年7月31日下午,福州市福马路鼓山附近路边,突然腾起黄褐色的浓烟(红棕色的浓烟),带着一股浓烈的刺激性气味……黄烟(红棕色的浓烟)引起了许多人的不良反应……住在这一带的居民透露,黄烟冒出的地方,是一个仓库,仓库里存放着很多浓硝酸……[2]

根据教学的需要,有意将报道中的黄褐色的浓烟改成红棕色的浓烟 ,同时也考虑到教学时间的因素,备课时将事件的主要处理经过用关键词做了简明扼要的概括,内容如下: 消防队火速赶到现场,先迅速封堵泄露点, 喷水稀释毒气,缓解空气污染;为防止酸液腐蚀水泥路面,运来石灰以排除险情。无知的老板用一般的金属卧罐来装盛硝酸,事发后还抱怨罐子的质量太差,已被警方控制。

教师设问:“如果你是现场记者,事件发生后,你会关注哪些问题并进行追踪报道呢?”然后很自然地生成了一系列探究教学问题串,为完成硝酸性质的教学铺平道路。

问题1:“根据嗅觉判断,‘烟气里含有硝酸,喷水稀释毒气,缓解空气污染。”由此可以看出硝酸具有什么物理性质?

问题2:“酸液腐蚀水泥路面,运来石灰以排除险情。”这又是运用硝酸的什么化学性质?硝酸具有酸的通性,主要表现在哪些方面?

问题3:“硝酸泄漏,在周围产生红棕色的浓烟。这浓烟是什么?对环境有何影响?为什么会产生这种物质?说明硝酸具有什么性质? ”

问题4:“这位老板的过失在哪里?一般金属容器(如Cu、Fe)可以用来装硝酸吗?硝酸应装在什么材质的容器里?老板应如何整改(硝酸的保存)?”

然后设计对照实验进行探究,分别取Cu、Fe与浓稀硝酸反应,并分析硝酸的强氧化性。

最后让学生根据本节课的学习,说说硝酸具有哪些与盐酸、稀硫酸不同的特性。

以往教师大多采取边讲边实验的方式,将硝酸的性质、用途、保存方法结合在一起教学,每一个知识点一一讲透,然后分析出它们之间的关系,最后再用这些知识来解释生活中的一些现象;而本节课教师采用了一种全开放的现场模拟教学方式,将硝酸放在一个社会新闻大背景下,以盛放硝酸的容器发生意外以及事故处理过程作为载体,将有关硝酸的知识融为一体,使学生不仅获得了有活力的知识、解决问题的方法,并从惨痛教训中,深刻体会到学习化学知识并应用于生产生活的重要意义,坚定了学好化学的决心。

在化学课堂上,通过教师对教学情境的创设,使得化学与生活更加紧密地联系在一起;将化学教学置于一定情境下,引发核心的驱动性问题,学生的学习兴趣、求知欲望、独立思考、自主学习能力及创新意识等科学素养得到了充分的培养与发展。生活中的化学情境无处不在,我们要善于收集与化学知识相关的生活生产情境,从社会大背景的视角创新教学设计,使化学课堂回归生活、面向社会,让化学教学在我们的精心设计下焕发勃勃生机。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 教育部基础教育司,教育部师范教育司组织.新课程的教学实施[M].北京:高等教育出版社,2006.

[2] 李智勇.创设问题情境,激发学习兴趣[J].新课程(教师版),2007(6).

[3] 胡久华,乔敏.例谈化学课堂上教学情景的创设[J].中学化学教与学,2008(8).

(责任编辑 罗 艳)