翰不虚动 意能生发

2015-05-30田旭中

田旭中(成都)

书法家钟杨琴笙

钟杨琴笙,1965年生于成都,四川大学书法篆刻专业毕业。现为中国书法家协会会员,四川省书法家协会理事、青少年工作委员会副主任、正书委员会委员,成都市文联委员,成都市书协副主席兼秘书长。作品曾参加全国第六届中青年书法篆刻展、全国第七届中青年书法篆刻展(提名奖)、全国第七届书法篆刻展、全国第二届正书大展、世界华人书画展(铜奖)、首届中国书法兰亭奖·作品展;1999年荣获第三届四川省巴蜀文艺奖。

自清末民初以来,中国传统书法进入了一个千年未有的大变局,起因自然是阮元、包世臣、康有为倡导的碑学运动。不管这场运动的动因如何,究其结果而言,它颠覆了千年不变的传统帖学观念,引入了一种崭新的书法学习观和创作观。随后书坛出现的以碑入帖、以帖补碑的新风气蔚然成势,成为一个不可逆转的书法现象,并贯穿于整个二十世纪直至今天。从创作实际情况看,凡是具有眼光的书法家总是自觉地践行碑帖互补的理论,因为他们坚信,单一的笔法己经很难适应新的审美潮流,而偏执一端只能把创新的路径走死。站在这个立场和角度来审视钟杨琴笙的书法创作,就不难理解他的书法审美取向以及创新路径了。

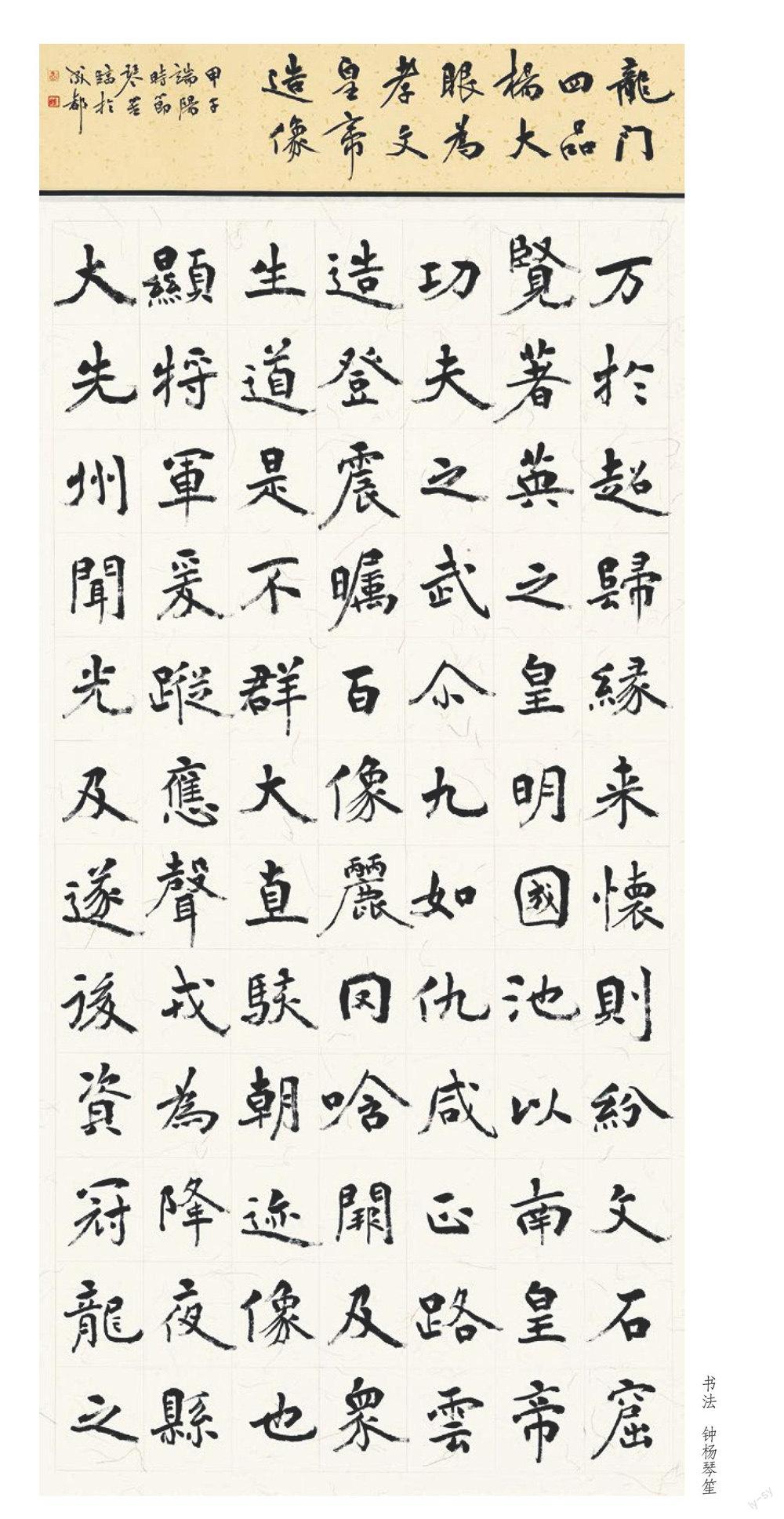

毫无疑问,琴笙属于既坚守传统又超越传统、既勇于创新又慎于创新的书法家。他的书法取径宽,取法高。从二王一脉到汉魏碑版,从唐宋法帖到民间遗墨,从羲献韵致到米黄意态,从古朴凝重的石门风范到飞扬凌厉的明人气概,这种大跨度的取摄、大范围的收揽,使他建立起一种异于时人的书法视野和取舍观。我们不必去细述他长达三十多年的临池生涯,也不必详究他几十年的转益多师,我们其实只要稍微认真读一下他的那些体式不同、风格各异的真、行、草、隶书,就会得出一个基本结论:翰不虚动、下笔有由。做到这一点其实很难,不入其质,焉得其貌,不探其源,焉得其妙。试观今天许多所谓大家,任笔为体,聚墨成形,离书旨远矣!更重要的还在于,琴笙亦非书奴。他也憧憬创新,也希望张扬个性,塑造自我。但难能可贵的是,他非常谨慎地对待创新。换句话说,他选择了走一条内涵的创新之路。即放弃对书法线条、结构章法的有意破坏去悦人眼目,而是通过强化对传统书法形式要素的对比性手法去获得新的线条质量和空间布局。例如正与侧、提与按、疾与涩、轻与重、黑与白、正与欹、方与圆、收与放等等对立要素。这样,他势必要充分吸收碑的凝重、内敛、险绝的笔法和结字优势,又要充分发挥帖的流畅、连贯、恣纵的笔法和结字长处,而碑与帖的自然融合就顺理成章了。

我们当然还可以从他的作品中归纳若干特色,如用笔中侧锋互动,以折为主,结字大开大阖,以欹为正,章法平中见奇,密中透疏。然而,笔者以为,琴笙书法最大的特点恰恰可以归结为两点:守法而不为法囿,笔下俱见法度;创新而不莽撞,振翰犹见新意。其难点在善于坚守,其亮点在随意生发。

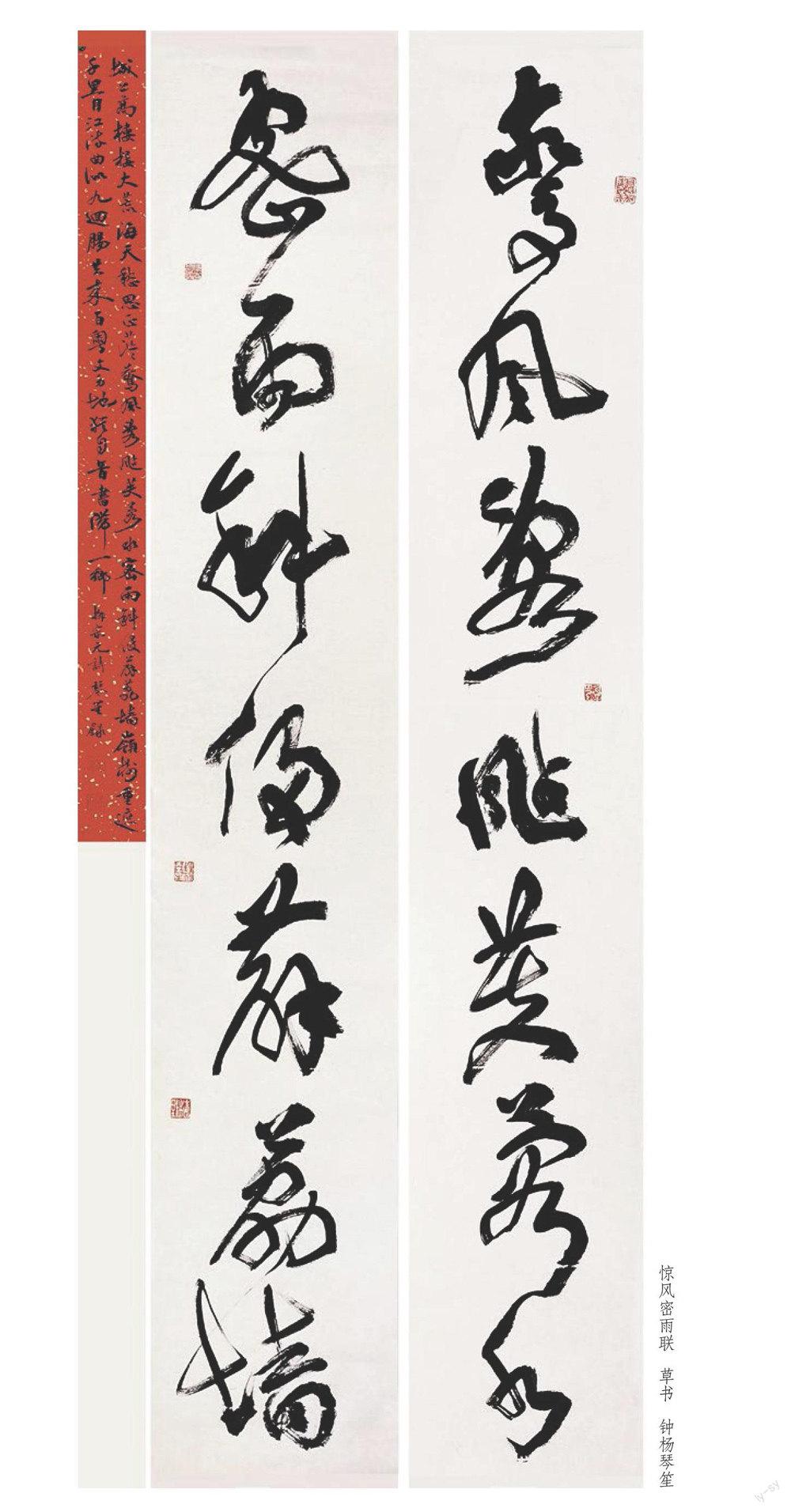

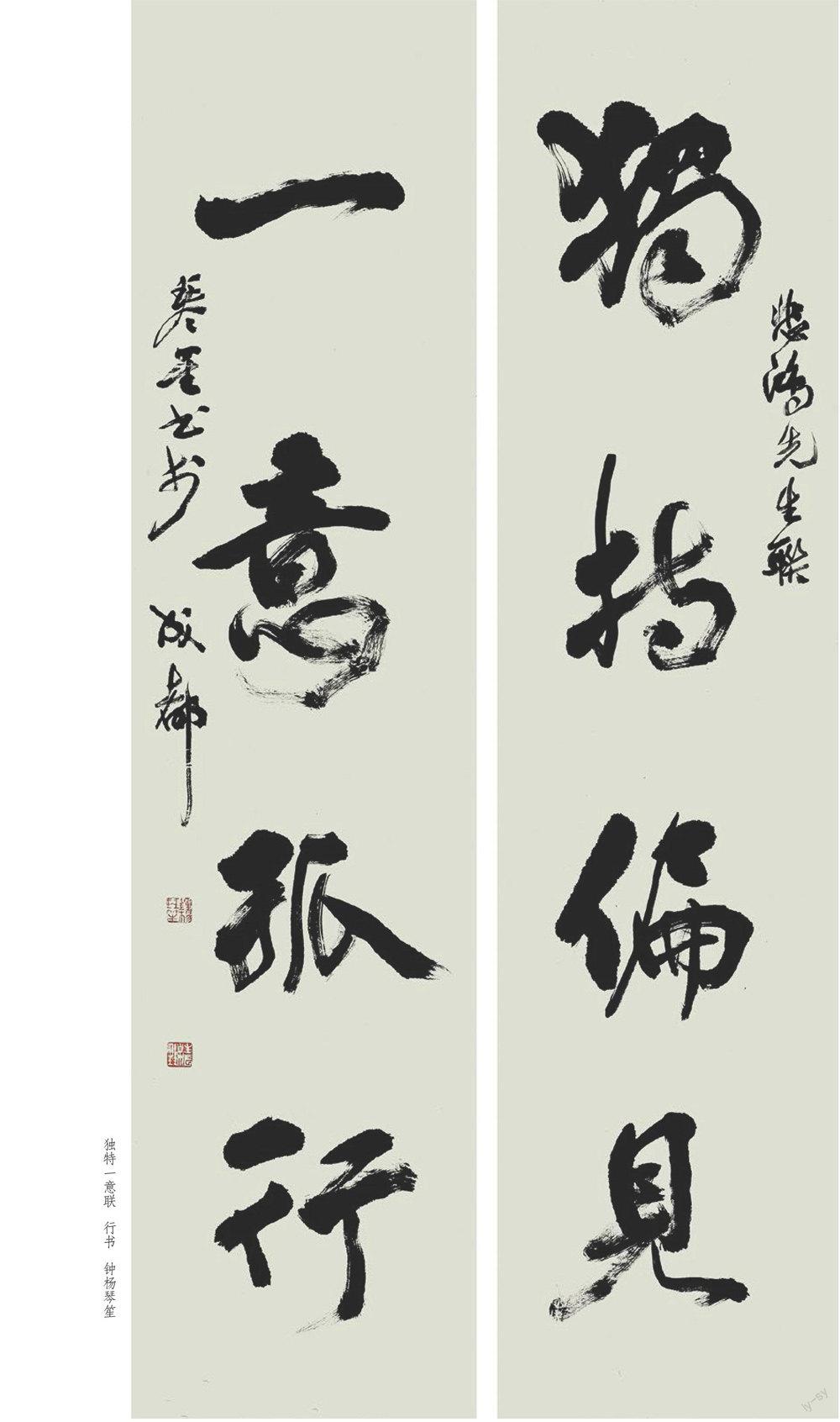

在钟杨琴笙擅长的多种书体中,我以为最能体现其创造个性的是他的行草书,尤其大字如对联之类。这类作品用笔沉稳,体势连绵映带,畅而能涩,纵而能敛,雄而能秀,跌宕有致,姿态横生,收放自如。乍看大气扑面,细审曲尽其妙。在转折与断连处尤见功夫,行中有留,圆中有方,直中有曲,颇耐咀嚼。倘无长期的艺术涵养和积淀,断难如此。仅写帖者极难做到沉着,而仅写碑者又极难做到痛快。可知兼济二者之妙殊为不易。故前人以“风樯阵马、沉着痛快”称美米南宫。琴笙好学深思,追慕古贤,取精用宏,寄情托意,作书尤重其势,落笔见势,势到形到,振迅天真,出于意外,故其书常有奇趣,性功俱见。古人尝谓:“有功无性,神采不生;有性无功,神采不实。”予以为有功者即能沉着,有性者即能痛快。观琴笙书作便可识功力与性情之关联。

在传统书法向现代转型的过程中,既保持书法文脉的沿续性及书法本体的规范性,又能张扬自我,凸显个性,成为当代书法家中的“这一个”,这似乎是一个困惑我们的两难选择。对传统的彻底反叛将使我们失去必要的文化依托和精神支撑,而完全依赖传统又会成为不折不扣的“书奴”,其中的折衷进退颇让人踌躇,也颇考量我们的眼光、学养和定力。同当代所有中年书法家一样,在继承创新问题上,琴笙也曾有过迷惘、徘徊、反省、求索,经过长期的书法实践,最终确立了自己的书学理念、审美标准和创作方式,并且走出一条碑帖互补、相融共生的路径。作为书法个案,他无疑为我们提供了一个可资参考和借鉴的文本。我以为,这正是他书法的意义所在。

(作者系四川省书学学会会长、国家一级美术师、四川省文史研究馆馆员。)