汉语数量结构演变及量词产生的语言认知机制

2015-05-30安丰存

安丰存,程 工

(1.延边大学 外国语学院,吉林 延吉 133002;2.浙江大学 外国语学院,浙江 杭州 310058)

汉语量词一直是语言学界备受关注的语言现象之一。汉语言学界针对量词的属性及功能,量词与名词的搭配规律,量词的语法化等问题展开了大量的探讨。[1][2][3][4][5][6][7][8]同时,很多汉语学者还对汉语不同历史文献中的量词进行了不同方面的研究。[9][10][11]根据汉语历史文献中呈现出的具体的量词使用情况,汉语量词是汉语语言发展过程中出现的一类词,但是,对于汉语中为什么会发展出量词系统,学界很少论述。本文将在考察汉语数量结构发展演变的基础上,从语言及认知的角度来发掘语言结构自身的特点及变化为汉语量词产生和变化所提供的语言内在基础。

一、汉语数量结构的历时演变

数量结构是语言的基本结构之一,是名词量化意义的表达手段。无论是可数名词还是不可数名词均可以借助语言表达手段来体现其数量意义。本文数量结构仅限于使用数词直间或间接地来量化名词的语言表达结构,因此,在对古汉语和现代汉语的数量结构进行的描述中,所谓的数量结构的具体构造要更丰富。

通过对数量结构的历时考察可以发现量词产生和发展的语言轨迹,同时便于分析量词产生的原因。汉语量词和数量结构的变化在公元11世纪基本定型,本文主要考察包括殷商(甲骨文)、西周(金文)、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代等几个时期的文献。在研究古文献的过程中,主要考察数量结构中数词、量词、名词三者的不同组合,主要有:“数-名”、“名-数”、“名-数-名”、“名-数-量?①由于汉语量词来源于名词,此处“?”表示还不能确定该词是否已经语法化为量词。”、“名-数-量”、“数-量-名”。对单位词表量结构一并进行考察,单位词表量结构①本文把可数名词数量意义表达结构称之为“数量结构”,不可数名词数量意义表达结构称之为“表量结构”。中数词、单位词、名词三者之间具有下面两种组合:“名-数-单位”、“数-单位-名”。

(一)甲骨文数量结构考察(公元前14至公元前11世纪)

甲骨文中的名词分为可数名词和不可数名词,甲骨文中名词的数量意义表达结构有如下特点:

1.可数名词数量结构使用“数-名”或“名-数”两种结构,而不可数名词表量结构使用“名-数-单位”结构。例如:

数-名:

(1)十五犬,十五羊,十五豕。(前2.23.6)②“前2.23.6”是甲骨文骨片编号,下同。甲骨文相关例句引自甘露:《甲骨文数量、方所范畴研究》,硕士学位论文,西南师范大学,2001年。

名-数:

(2)获白鹿一,()二。(前2.29.3)

名-数-单位:

(3)鬯五卣,又(有)足?(京4237)

(4)马廿丙又。(前2.19.1)

2.“数-名”结构和“名-数”结构共存,但前者占优势地位。在对1886个含有数词的名词短语的分析中,找到871个“数-名”这种样式的句子,占46.2%;找到324个“名-数”这种样式的句子,占17.2%。这说明“名-数”这种表达方法不如“数-名”结构普遍。[9]

3.甲骨文中有“名-数-名”结构存在。例如:

(5)俘人十又六人。(菁6)

上述结构被称为反响型量词结构(echo classifier structure),一般认为是量词的发展雏形。目前量词语法化研究以及语言类型学根据汉藏语系语言量词现象的研究认为,反响型量词结构是量词形成的原始结构。[12]

(二)金文数量结构考察(公元前11至公元前6世纪)

根据西周金文的语料,这一时期单位词的数量开始增多,主要用于度量衡和货币单位,以及表达集体概念。个体量词是否产生还不确定。金文中名词数量意义表达结构具有如下特点:

1.可数名词数量结构为“数-名”结构和“名-数”结构,而单位词表量结构为“名-数-单位”结构。例如:

数-名:

(6)康能四国。(毛公鼎)③“毛公鼎”为青铜器,该例句为青铜器铭文,也称金文,下同。金文相关例句引自黄载君:《从甲文、金文量词的应用考察汉语量词的起源与发展》,《中国语文》1964年第6期,第432-441页。

名-数:

(7)易女瓒璋四,瑴一,宗彝一。(卯簋)

名-数-单位:

(8)宁丝五十锊。(交克鼎)

(9)侯锡赭()臣二百家剂。(麦尊)

2.这一时期存在反响型量词结构“名-数-名”结构,同时存在“名-数-量?”结构,这两种结构都与可数名词有关。例如:

名-数-量?:

(10)俘马()()匹。(小盂鼎)

此处“匹”很可能是名词的用法,该结构很可能是一种“名1-数-名2”结构。这种用法主要集中于表达“车”的“两”、“丙”、“乘”,以及表达“马”的“匹”,还有表达“人”的“人”和“夫”。这里的“匹”等还是名词,与“马”之间是名词次范畴和类属总称的关系。[13]

名-数-名:

(11)俘牛三百五十五牛,羊廿八羊。(小盂鼎)

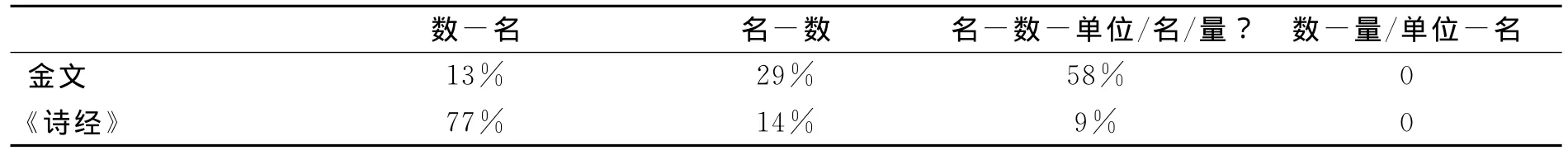

有学者对公元前11世纪至公元前8世纪的金文和公元前11世纪至公元前6世纪的《诗经》中的数量结构进行了统计,结果却很不同,[9]其结果如下所示:

数-名 名-数 名-数-单位/名/量? 数-量/单位-名13% 29% 58% 0《诗经》金文77% 14% 9% 0

上述研究没有区分“名-数-单位”、“名-数-名”、“名-数-量?”这三种结构间的差别,因此,数据不能客观反映可数名词数量意义表达结构的实际情况。但是,金文的统计说明“名-数-单位”、“名-数-名”、“名-数-量?”这种统一表层形式的序列结构开始增多,原因之一是单位词词汇增多,另外的原因就是“名-数-名”和“名-数-量?”两种结构开始增多。

(三)春秋战国时期数量结构考察(公元前5至公元前3世纪)

春秋战国时代,文献资料较丰富,例句主要来自《左传》、《论语》、《孟子》等文献,同时还有出土的金文以及竹简文献资料。这一时期名词数量意义表达结构特点如下:

1.可数名词仍旧是“数-名”和“名-数”这两种结构,不可数名词的结构仍是“名-数-单位”,并且表达长度、重量、军事编制、面积、容量等单位词开始大量出现。例如:

数-名:

(12)宾于四门,四门穆穆。(《尚书·尧典》)

名-数:

(13)文王牛一,武王牛一。(《尚书·洛诰》)

名-数-单位:

(14)冉子与之粟五秉。(《论语·雍也》)

2.这一时期单位词表量结构出现了“数-单位-名”结构形式,并开始增多。这种结构主要发生在容量量词上,用于不可数名词的量化。但是,可数名词虽然可以使用单位词来表达集体概念意义,如“马五乘”,但是没有出现“数-单位-名”这样的结构,没有“五乘马”这样的说法。例如:

数-单位-名:

(15)生丈夫,二壶酒,一犬。(《国语·越语上》)

3.“名-数-名”结构消失,而“名-数-量?”的组合形式增多,“量?”的数量开始增加。例如:

名-数-量?:

(16)楚公子干来仕,其车五乘。(《国语·晋语八》)

在对《孟子》中数量意义表达结构进行的统计中,“数-名”结构占86%,“名-数”结构占3%,“名-数-单位”和“名-数-量?”结构占8%(其中大部分是单位词结构)。而根据对两个秦代的竹简法律文献所作的统计显示,“数-名”结构占41%,“名-数”结构占8.5%,“名-数-量?”结构占14.7%,“名-数-单位”结构占34.8%。[9]这说明,这一时期,汉语可数名词的数量结构主要是“数-名”结构,“名-数-量?”结构开始增多;不可数名词的表量结构主要是“名-数-单位”结构。

(四)秦汉时期数量结构考察(公元前2至公元3世纪)

这一时期是汉语量词迅速发展时期,同时也是数量结构变化的重要时期。这一时期,量词结构开始向单一形式发展。对于可数名词来讲,如果有相应的量词,则一般使用量词结构,其余的使用“数-名”结构。

这一时期的语料主要来自出土的竹简文献及《史记》和《淮南子》两部著作,这些材料均可以反映秦汉时代的数量结构及量词发展情况。秦汉时代是汉语量词发展的关键时期,这一阶段一般被认为是量词成型的时期,“量?”的数量开始增多。这一时期数量意义表达结构特点如下:

1.可数名词仍然使用“数-名”结构和“名-数”结构,但“名-数”结构使用情况较少。例如:

数-名:

(17)始饮,饮一卵,明日饮二卵,明日饮三卵。(杂疗方)①此为汉代出土简牍分类或编号方式,下同。简牍例句引自魏德胜(2000)、王建民(2001)。魏德胜:《〈敦煌汉简〉中的量词》,《古汉语研究》2000年第2期,第74-78页;王建民:《〈睡虎地秦墓竹简〉量词研究》,《康定民族师范高等专科学校学报》2001年第3期,第76-78页。

名-数:

(18)剑一,弓二,犊丸各一,箭十二。(敦煌汉简279)

2.量词用法普遍出现,“名-数-量”结构开始大量使用。例如:

名-数-量:

(19)射虎车二乘为曹。(睡简秦律杂抄25)

3.不可数名词表量结构为“名-数-单位”和“数-单位-名”两种结构并存。例如:

名-数-单位:

(20)脂二锤。(锤:三分之一两)(睡简 十八种130)

数-单位-名:

(21)令载十束苇,为期有教。(敦煌汉简1236A)

4.汉代之所以成为量词发展成型的一个重要阶段,是因为在这一时期出现了“一名多量”和“一量多名”的现象。例如:

(22)牛二头,二月甲戌南入。(居延汉简4128)

(23)出鱼一头。(居延汉简8022)

陈练军基于对《居延汉简》量词的统计得出,“一名多量”出现72组,但是他的研究中涉及到的例句基本是度量衡用法,还不能称之为“一名多量”。不过“一量多名”的出现是一个重要的现象,共出现了40组。[11]可见,这一时期,使用量词来表达可数名词数量概念已经成为一种表达习惯。

下面是对《史记》中数量结构的分析。

“数-名”这一序列在这一时期已经很难分清楚了。原因在于“数-量”结构可以不和名词结合而独立使用,这样就很难分析出哪些是“数-名”结构,而哪些又是“数-量”结构。这一时期,无论是量词还是单位词,数量都在迅猛增长。可数名词的数量意义表达一般都要借助量词。这一时期数量意义表达结构主要表现为:

1.虽然可数名词仍然使用“数-名”结构,但如果强调名词的类别以及数量意义,一般使用“名-数-量”结构。例如:

名-数-量:

(24)塞之斥也,为桥姚已致马千匹,牛倍之,羊万头。(《货殖列传》)

2.不可数名词表量结构仍是“名-数-单位”和“数-单位-名”两种结构并存。例如:

名-数-单位:

(25)操一豚蹄,酒一盂。(《滑稽列传》)

数-单位-名:

(26)一尺布,尚可缝;一斗粟,尚可舂。(《淮南衡山列传》)

3.这一时期一个重要现象是“数-量-名”结构出现,用于表达可数名词数量意义。例如:

数-量-名:

(27)长卿未死时,为一卷书,曰有使者来求书,秦之。(《司马相如列传》)

(28)朱公子不得已而遣长子,为一封书遗故所善庄生。(《越王勾践世家》)

方琴对《史记》中名词的数量意义表达结构作了统计,她指出不可数名词一定使用单位词,而可数名词可以使用量词,也可以不使用,但有量词的一般使用量词。[14]这就呈现出了汉语可数名词在表达数量意义时需要使用量词的趋势。这也为通用量词“个”的出现及使用提供了语言基础。

(五)魏晋南北朝时期汉语数量结构考察(公元3世纪至公元6世纪)

魏晋南北朝时期是汉语量词及量词结构的快速发展阶段。在这一阶段中,可数名词数量意义表达虽还使用“数-名”结构,但使用量词来表达名词的数量意义成为普遍。名词数量意义表达结构主要是“名-数-量”结构和“数-量-名”结构,以及单位词的“名-数-单位”结构和“数-单位-名”结构。例如:

名-数-量:

(29)常豫灸鸡一只。(《世说新语·德行》)

名-数-单位:

(30)主簿启内厨米三斗。(《三国志·魏志·臧洪传》)

数-量-名:

(31)朗朗如百间屋。(《世说新语·赏誉》)

数-单位-名:

(32)送一船米。(《世说新语·方正》)

上述例句表明,在对事物列举时,使用“名-数-量”和“名-数-单位”结构多一些;而一般的数量意义表达则使用“数-量-名”结构和“数-单位-名”结构。

(六)隋唐五代时期数量结构考察(公元7世纪至公元11世纪)

这一时期的量词发展趋于成熟,隋唐五代时期,量词获得了很大的发展,主要表现为个体量词具有的名词属性不断弱化。另外,随着历史的发展,“数-量-名”结构和“数-单位-名”结构比“名-数-量”结构和“名-数-单位”结构更为普遍。即便在现代汉语中,这两种序列结构仍然并存使用。不同的是“名-数-量”结构和“名-数-单位”结构中“名词”与“数-量”或“数-单位”结构一般分开使用,名词在句子前部,而“数-量”或“数-单位”结构一般居于句末。

由于汉语数量结构在此阶段形成,结构上的变化表现在“数-量-名”结构和“数-单位-名”结构序列更为常见。因为本文考察的是结构的变化,对于个别具体量词的发展、演变、使用特点不作相关说明,本文对数量结构的考察到此为止。

二、数量结构演变分析

从汉语数量结构的演变来看,汉语中量词的产生要晚于单位词,汉语量词是伴随可数名词数量结构的变化而出现的一类新的词类范畴。古汉语不同时期的文献印证了汉语量词发展的轨迹。古汉语中,名词有可数与不可数的区别。可数名词直接与数词结合,不可数名词使用单位词来表达数量意义。

下面依据可数名词(Countable Noun,CN)与不可数名词(Uncountable Noun,UCN)的数量表达方法来分析汉语量词的产生。下面的分析中,有一些结构在某一时期同时存在,“→”用于说明前面的结构具有被后面结构替代的趋势,即后面的表达开始增多。例如:

殷商甲骨文:

CN:数-名→名-数→名-数-名→名-数-量?

UCN:名-数-单位

西周金文:

CN:数-名→名-数→名-数-名→名-数-量?

UCN:名-数-单位→数-单位-名

春秋时代:

CN:数-名→名-数→名-数-量?

UCN:名-数-单位→数-单位-名

战国时代:

CN:数-名→名-数→名-数-量→数-量-名

UCN:名-数-单位→数-单位-名

秦汉时代:

CN:名-数→数-名→名-数-量→数-量-名

UCN:名-数-单位→数-单位-名

魏晋南北朝时期:

CN:名-数-量→数-量-名

UCN:名-数-单位→数-单位-名

隋唐五代时期:

CN:名-数-量→数-量-名

UCN:名-数-单位→数-单位-名

上面的概括描述只是数量结构的一个发展趋势,并不说明在某一时期泾渭分明地使用某一结构。上述数量结构的不同组合形式在不同时代均有混用现象,直到现代汉语中仍然残留了古汉语的数量意义的一些表达方法,如“名-数-量”结构也不同程度地得到运用。上述总结只是数量结构发展的一个趋势的概括。

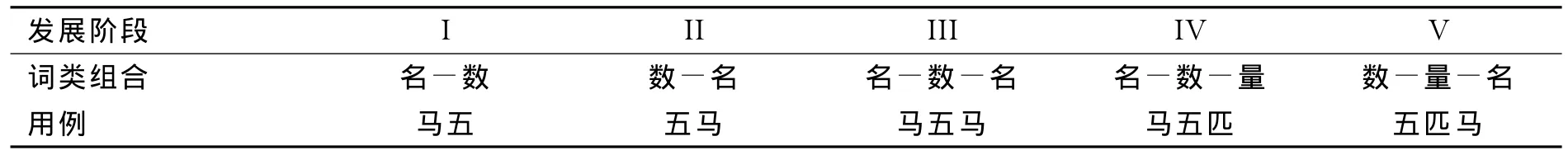

黄载君对名词的数量结构的演化归纳如下:[15]

I II III IV V词类组合 名-数 数-名 名-数-名 名-数-量 数-量-名发展阶段用例 马五 五马 马五马 马五匹 五匹马

如果对照不可数名词的表量结构,可以发现,单位词表量结构相对稳定,而可数名词的数量结构变化形式较多。其变化趋势如下:

CN:数-名→名-数→名-数-名→名-数-量→数-量-名

UCN:名-数-单位→名-数-单位→名-数-单位→数-单位-名→数-单位-名

不可数名词的数量意义表达方法在世界各语言中无一例外地使用单位词,但是可数名词却有两种体现,使用量词的语言,名词一般没有单、复数的形态变化;不使用量词的语言,名词一般有单、复数的形态变化。

汉语可数名词数量结构经历了“数-名”结构到“数-量-名”结构的变化过程。这一过程不是语言突变的结果,而是夹杂了不同的演化过程。其中经历了“名-数”结构、“名-数-名”结构、“名-数-量”结构,最后,可数名词数量结构确定为“数-量-名”结构。

这一变化过程最为突出的特点就是新增成分量词的出现。我们认为,语言新增成分必然出现在某一固定的结构格式中,这样,才可以得以系统性发展。而这种变化必然存在认知方面的原因,同时语言结构自身的结构必须提供变化的基础。接下来,我们将对汉语量词产生的原因从认知以及语言结构自身特点两个方面加以解释。

三、汉语量词产生的语言认知因素

前文对汉语数量结构的变化作了历时考察,并概括了数量结构的演变特点。本节将从认知角度分析数量结构的演变以及量词产生的认知原因及语法化过程。

(一)“类推”对数量结构的影响

量词产生和数量结构的变化有其认知方面的因素,这其中,“类推”起到了决定性作用。

“类推”是人们认识客观事物,表达客观事物的一种重要的认知手段。古代文献中,单位词表量结构基本稳定,但是数量结构却发生了不同的变化。根据文献内容所反映的语言事实,汉语可数名词最初与数词直接结合表达数量概念意义。但是随着语言的发展,逐渐开始使用量词来表达数量概念意义,进而形成了新的带有量词的数量结构。因此,我们认为,在对可数名词数量意义表达的过程中,由于单位词表量结构比较稳定,可数名词数量意义的表达手段采取了与单位词表量结构趋同的手段。可数名词数量结构的变化应该是受不可数名词表量结构的类推作用影响导致的。

单位词表量结构在甲骨文中已经存在。例如:

(33)a.征不死,易贝二朋。(合集40073)

b.鬯五卣,又(有)足?(京4237)

然而,此时可数名词数量结构有两种表达方法,即“数-名”和“名-数”两种结构。例如:

(34)a.血三羊,册五十五牢。(佚872)

b.十五犬,十五羊,十五豕。(前2.23.6)

c.禽鹿五十又六。(前4.8.1)

我们认为“名-数”结构是“数-名”结构的一种变体,目的是与单位词表量结构“名-数-单位”达到表达上的一致,即名词概念意义在前,而数量意义在后。例如:

(35)a.贝二朋

b.马三

然而,这只是通过类推作用在表达手段上达到了一致,而序列成分并不一致,也就是语言外观上没有构成一致的表层序列结构对称形式。这就要求可数名词数量结构必须增添新成分,才可以在表层结构成分序列上与单位词表量结构的序列成分达到一致。单位词是不可数名词以及集合意义名词量化的参照标准,但是可数名词由于自身具有个体特征意义,可以直接使用数词量化,没有必要设定一个标准。这样,可数名词数量结构只能通过自身“量化”自身的方法,在数词后面“复制”一个名词,构成“名-数-名”结构,达到与单位词表量结构“名-数-单位”一致。因为在这两个结构中,后面的“名”和“单位”都是名词。单位词是用于表达量化标准的名词,而“名-数-名”结构中,数词后面复制的名词仍旧是名词。例如:

(36)a.贝 二朋

b.马 三马

(二)反响型量词结构的语言类型学依据

前文对甲骨文数量结构的考察发现,古汉语早已存在“马三马”、“人三人”这样的反响型量词结构。这种用法不是古汉语的一个特殊之处,当前许多汉藏语言仍旧存在这样的结构。[16]例如:

(37)载瓦语 pum51(眼睛) lǎ21(一) pum51(眼睛) (一只眼睛)

基诺语 tso42(房) thi44(一) tso42(房)(一座房子)

傈僳语 ko44(山) thi31(一) ko44(山)(一座山)

拉祐语 tsu31(桥) te53(一) tsu31(桥)(一座桥)

哈尼语 mja33(眼睛) ni31(二) mja33(眼睛) (两只眼睛)

另外,侗台语族的泰语、傣语、老挝语、临高话等语言,也发现了此类现象。[17]例如:

(38)泰语 khon2(人) sa:m1(三) khon2(人) (三个人)

老挝语 hɔ:ŋ3(房间) sa:m1(三) hɔ:ŋ3(房间) (三个房间)

临高话 dun3(树) tam1(三) dun3(树)(三棵树)

上述语言现象为量词提供了类型学上的依据。反响型量词结构为量词产生奠定了结构基础。

“马三马”这类反响型量词结构的形成必须具备成立的条件,如“数-名”结构向“名-数”结构变化,是该结构形成的一个关键,它为复制“名-数-名”结构提供了位置。因此,可数名词数量结构“名-数”结构只是一个中间变化环节。“名-数”结构一直没有成为可数名词数量结构表达的主流结构就是这个原因。这也旁证了为什么量词出现在数词之后,同时,也反驳了汉语名词都是不可数名词的说法。但是,反响型量词结构无法发展出量词。原因在于后面的名词与前面的名词具有相同的语音、语义。因此,反响型量词结构中的名词无法语法化成为量词。

(三)语言结构自身调整与量词产生

通过类推作用,可数名词数量结构出现“名-数-名”序列形式,已经与单位词表量结构“名-数-单位”序列达到了一致。因此,形成与单位词表量结构对称的数量结构表达形式是最终的目的。但是,“马三马”这种数量表达方法对于语言自身是不经济的一种表现,并且会在语音上造成麻烦。我们认为,在“名-数-名”结构中,两个名词语音形式上虽然相同,但是它们的功能是完全不同的。前面的名词指称、概念意义非常明确,而后面的名词只表达回指替代功能,概念意义很弱。同一名词在同一个结构中,一个表达概念指称意义,一个表达功能,这种反响型结构不便区分前后两个名词的功能和意义,容易造成理解和表达的混乱。既然后面的名词重在突出前面名词的个体特征,并对其进行回指替代,就不必使用同形名词,完全可以使用能够体现前面名词突出特征的其他名词来替代,如“马三马”变成了“马三匹”,“车五车”变为“车五乘/两”。这样,“名-数-名”结构中,体现纯句法功能意义的名词发生了变化,选择了同范畴的词语来表达。数词后的名词在语音和语义上发生了改变,“马三马”的结构演变成了“马三匹”。这种变化不但区分了前后两个名词的意义,而且突出了第二个名词“匹”的功能,为量词的形成迈出了关键的一步,同时,也为数量结构序列变化提供了条件。

(四)核心成分序列变化为量词最终产生创造了条件

从句法结构关系来看,在“名-数-量?”结构中,后面“量?”成分最初还是名词,但其句法功能是突出名词个体特征,对前面名词回指替代。这样,位于该结构中数词后面的成分由于重点体现功能意义,因此,语义不断虚化,渐渐失去了名词意义,语义变得模糊。在“马三匹”这样的结构中,“马”表达概念意义,语义功能突出,因此,不能语法化;而“匹”作为名词,起到回指替代作用,这样就非常容易语法化。

单位词表量结构由“名-数-单位”结构形式到“数-单位-名”结构形式的变化对量词结构同样产生了影响。由于类推作用,“数-量-名”结构出现,如“马三匹”变成了“三匹马”的结构。这时,量词才最终得以形成,量词数量结构得以确立。而“匹”作为名词在古汉语中到底指何物,现在已经很难考证了。

因此,可以说反响型量词结构中的后一个名词被其他词语替代是量词出现的关键。这是因为:一是在“名-数-量”结构中,数词前后两个成分的功能具有了明确的区分,体现纯功能意义的“量”的位置上的名词容易功能化,也就是语法化。这就为量词的最后确立奠定了基础。二是这种变化也为“名-数-量”向“数-量-名”结构的演变奠定了基础。

为什么这样讲呢?这是因为单位词表量结构的成分序列形式后来发生了变化,由原来的“名-数-单位”结构变为“数-单位-名”结构。例如:

(39)一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,也不改其乐。(《论语·雍也》)

在单位词表量结构的类推作用下,“名-数-量”结构也发生了变化。例如:

(40)三乘路车。(曾侯乙简118)

如果“马三马”不变成“马三匹”,那么,就不会出现“三匹马”,而是出现“*三马马”这样的表达,这是不可能的。

单位词表量结构序列的变化引起了可数名词数量结构的变化,最后还导致了可数名词数量结构中出现了新增成分——量词。新增成分必须是在结构自身允许的条件下,通过类推和虚化等认知作用使得一些功能语类具有了外在的形态特征。

四、结语

汉语量词的产生及量词结构的演变是在单位词表量结构的类推作用下形成的。在古代汉语中,可数名词的数量意义可以直接使用数词来量化,这种用法即便在现代汉语中,特别是在口语中也偶尔存在。由于认知作用,语言结构倾向向一致性方向发展,因此,在不可数名词表量结构的类推作用下,汉语可数名词数量结构逐渐发生了变化,产生了新的语言成分,即量词,最终可数名词数量结构与不可数名词表量结构在核心成分以及序列上达成了形式一致。

[1]吕叔湘:《现代汉语八百词》,北京:商务印书馆,1981年。

[2]王力:《汉语史稿》,北京:中华书局,1980年。

[3]高名凯:《汉语语法论》,北京:商务印书馆,1996年。

[4]朱德熙:《语法讲义》,北京:商务印书馆,1983年。

[5]黄伯荣、廖序东:《现代汉语》(增订二版)(下),北京:高等教育出版社,2002年。

[6]马庆株:《汉语语义语法范畴问题》,北京:北京语言文化大学出版社,1998年。

[7]张谊生:《从量词到助词——量词“个”语法化过程的个案分析》,《当代语言学》2003年第3期,第193-205页。

[8]蒋颖:《汉语名量词虚化的三种机制》,《云南师范大学学报》2005年第1期,第39-43页。

[9]贝罗贝:《上古、中古汉语量词的历史发展》//《语言学论丛》(第二十一辑),北京:商务印书馆,1998年,第99-122页。

[10]李若晖:《殷代量词初探》,《古汉语研究》2000年第2期,第79-84页。

[11]陈练军:《居延汉简量词的分布特征》,《伊犁师范学院学报》2005年第1期,第68-72页。

[12]戴庆厦、蒋颖:《论藏缅语的反响型名量词》,《中央民族大学学报》2005年第2期,第124-129页。

[13]安丰存、安丰科:《汉语量词“匹”词源及语法化研究》,《东疆学刊》2011年第3期,第106-110页。

[14]方琴:《〈史记〉量词用法探析》,《嘉应学院学报》(哲社版)2005年第4期,第110-114页。

[15]黄载君:《从甲文、金文量词的应用考察汉语量词的起源与发展》,《中国语文》1964年第6期,第432-441页。

[16]李宇明:《2000拷贝型量词及其在汉藏语系量词发展中的地位》,《中国语文》1964年第1期,第27-33页。

[17]梁敏:《壮侗语族量词的产生与发展》,《民族语文》1983年第3期,第8页。