逮捕率变化的影响因素研究

2015-05-29马静华

摘要:新《刑事诉讼法》实施以来,逮捕率的下降趋势十分明显。据初步分析发现,逮捕数、逮捕率的下降与犯罪率的自然变化无关,相关逮捕制度和管理制度改革很可能是真正发挥作用的影响性因素。以C市为例的研究揭示,检察机关对逮捕瑕疵案件的考核控制的增强造成轻罪逮捕数量的急剧下降,这是导致逮捕数和逮捕率下降的关键性因素;由于指控式审核机制的作用,逮捕必要性审查对减少不当逮捕发挥了一定作用,但效果低于预期;至于“司法化”的审查逮捕程序,无论是讯问犯罪嫌疑人,还是听取辩护律师的意见,对逮捕决定的影响均较为有限。为了进一步控制不当逮捕,需要对现行的逮捕审查程序进行全面改革,逮捕审查应从采取指控式审核转向综合式评估,从行政化的准司法程序逐渐迈向控辩式的司法程序;与此同时,为了兼顾保障诉讼的价值目标,也有必要对轻罪案件羁押控制的策略做出重大调整,以全程性速审程序的构建取代行政考核管理。

关键词:逮捕率影响因素;逮捕瑕疵指控式;审核机制

中图分类号:DF73文献标志码:ADOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2015.03.14

一、导论(一)研究背景

2012年《刑事诉讼法》修订前,全国范围的逮捕率长期居高不下,形成羁押普遍化现象有学者根据历年的《中国法律年鉴》公布的数据计算发现,2002年之后,我国逮捕率尽管呈下降之势,但除2010、2011年之外,都在80%以上。相比美、欧等发达国家和地区,我国逮捕率明显偏高。(参见:陈永生. 逮捕的中国问题与制度应对——以2012年刑事诉讼法对逮捕制度的修改为中心[J]. 政法论坛, 2013, (4):17-18.),极大地损害了犯罪嫌疑人的基本权利,并与长期羁押、超期羁押构成刑事羁押的三大突出问题,引发了理论界的激烈批评与实务界的审慎反思。从学者角度,有论者认为这违反了法定逮捕要件,对公正审判与有效辩护造成不利影响[1]。站在实务界立场,有部分人士认为这反映出逮捕质量不高[2],也有人认为这不符合党和国家少捕、慎捕的刑事司法政策[3]。在最高立法机关看来,羁押普遍化问题的产生主要与法律规定的不完善有关。为此,应当系统地修改逮捕的条件与程序[3]。早在《刑事诉讼法》修订前夕,最高人民检察院提出通过逮捕必要性审查以减少羁押的立法建议[4]。不少学者主张改革逮捕审查程序,通过逮捕程序的司法化来控制不当羁押。较为激进的学者主张将逮捕审查交由法院负责,建立真正意义的司法审查和司法救济制度,参见:陈瑞华. 问题与主义之间——刑事诉讼基本问题研究[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2003: 234-241;王敏远. 中国刑事羁押的司法控制[J]. 环球法律评论, 2003, (4):406-407; 陈卫东,陆尔启. 羁押启动权与决定权配置的比较分析[J]. 法学, 2004, (11):79;刘计划. 逮捕审查制度的中国模式及其改革[J]. 法学研究, 2012,(2):137-138. 相对保守的论者主张在维持检察机关审查逮捕主体地位的前提下,增加讯问犯罪嫌疑人、听取辩护律师意见、重大案件举行听证会等环节,如陈国庆. 检察制度原理[M]. 北京:法律出版社, 2009: 185-189. 新刑诉法采纳了这一主张。对此,向泽选认为:“检察机关在了解或者听取控辩两造意见的基础上,依法作出是否批捕的决定,从工作机制上确立了审查逮捕阶段的诉讼模式,为确保逮捕质量,保障犯罪嫌疑人合法权益提供了机制保障。”(参见:向泽选. 修改后刑诉法的实施与审查逮捕[J]. 人民检察, 2012, (12):31.)

现代法学马静华:逮捕率变化的影响因素研究——以新《刑事诉讼法》的实施为背景以提高逮捕质量、减少不当羁押为主要目的,2012年修订的《刑事诉讼法》对逮捕制度重点进行了三方面修改:一是明确了逮捕必要性条件,将有逮捕必要之“社会危险性”条件界定为包括“可能实施新的犯罪、有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险、可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供、可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复、企图自杀或者逃跑”等5种情形(第79条)。在此基础上,最高人民检察院《刑事诉讼规则》对上述每一种情形做出具体解释,并要求必须有一定证据加以证明(第139条),由此增强了逮捕必要性审查的可操作性。二是增加规定了人民检察院审查批准逮捕时讯问犯罪嫌疑人和听取辩护律师意见的程序(第86条)。这在一定程度上促进了逮捕审查程序的“司法化”或“诉讼化”,对于控制不当逮捕意义重大。相关评论参见:樊崇义,张书铭. 细化逮捕条件,完善逮捕程序[N]. 检察日报, 2012-04-16;周越强. 审查逮捕致力于司法化、公开化[N]. 检察日报, 2013-08-02;赵阳. 审查逮捕从封闭运行到公开透明[N]. 法制日报, 2013-11-04.三是增加规定逮捕后羁押必要性审查的程序(第93条)。逮捕后的羁押必要性审查主要是评估犯罪嫌疑人有无继续危害社会的可能,变更强制措施能否保障诉讼顺利进行[3],如认为没有必要继续羁押,则须建议侦查机关释放犯罪嫌疑人或变更强制措施。

上述立法改革为从程序上控制逮捕提供了制度保障,如能有效实施,当能较大幅度地减少不必要的羁押,提升刑事诉讼人权保障的整体水平。受此预期的影响,部分公安厅局大幅调整了打击犯罪的考核指标,如S省公安厅规定各地公安机关2013年逮捕数下降幅度只要不低于新《刑事诉讼法》实施前三年(2010年-2012年)平均逮捕数的80%,即算考核合格。S省即本文C市所在的省,相关信息来源于课题组在C市公安局调研所得。有律师甚至预测,按照新《刑事诉讼法》规定,有约80%的犯罪嫌疑人可以不予羁押,考虑到累犯、继续犯罪等因素,羁押率至少可以下降30%。参见:成安. 新《刑事诉讼法》背景下的逮捕必要性审查辩护[EB/OL].[2012-10-12]. http://www.scxsls.com/wnbhw/zhuzuo/82302.html.endprint

从逮捕率变化评价与分析逮捕制度改革成效,是一项亟需进行的研究。但新《刑事诉讼法》实施以来,尚无学者就此进行较大范围、论题集中的实证分析。围绕逮捕制度的改革实践,已有一些小范围的、论题泛化的经验性研究,但方法运用的合理性不够、发表刊物的档次较低,基本未引起学界的关注。为此,本文以新《刑事诉讼法》实施前后逮捕率关于逮捕率(羁押率),可以分为侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段的逮捕率,具体的计算方式应是在这三个阶段实际逮捕人数与犯罪嫌疑人或被告人总数之比。但是,由于最高司法机关在司法统计指标设置方面的局限性,根据现有的官方数据是无法精确计算逮捕率的。如侦查阶段的逮捕率,理应是逮捕人数与被认定具有犯罪嫌疑的总人数之比,但由于缺少明确的犯罪嫌疑认定程序,故犯罪嫌疑人总数不可能精确统计。最接近的数据是逮捕人数与被取保候审、监视居住人数的总和,但后两类人数又缺乏全国范围的公开数据。又如审查起诉、审判阶段的逮捕率,也应是审查起诉、审判阶段受理案件中被羁押人数与受审查的总人数之比,但前一数据并非官方数据,需要逐案提取、单独统计,这就给研究工作增加了难度。在相关研究中,陈永生使用的逮捕率计算方式为检察机关批准逮捕人数与审查起诉阶段受理的犯罪嫌疑人总数之比,但实践中有个别被逮捕的犯罪嫌疑人在侦查终结时未被移送审查起诉,实际的逮捕率应略小于上述比例,因此,这一方式仍不精确。尽管如此,这已是使用大范围数据时较能接近真实的计算方式。故本文对此加以借用。相关概念的使用情况参见前注。的变化为研究的切入点相比逮捕数,逮捕率的变化更能反映羁押状况的变化规律。逮捕数的只是一个单一数据,由于缺乏犯罪疑人总数的对应,很难体现羁押适用的程度与水平。相反,逮捕率是逮捕数与犯罪嫌疑人总量之比,能够客观反映羁押与替代性措施适用的动态关系。而从逮捕制度改革的目的来看,并非是简单地控制逮捕人数,更重要的是降低整体的逮捕率。故研究逮捕率变化比单一地研究逮捕数的变化更具有理论价值。,旨在分析促成这种变化的多种因素(尤其是制度性因素)以及它们各自对逮捕率变化发生作用的具体机制。围绕这一主题的研究还有利于发现实践中逮捕控制所受的种种限制,以此为前提,即可初步检讨逮捕制度改革的问题。需要说明,由于捕后羁押必要性审查不会影响批捕结果,故与本文研究的“逮捕率”无关。为使主题集中,本文的研究不涉及捕后羁押必要性审查机制。

(二)研究方法

由于研究对象(逮捕率)是一种特定的司法现象,故本文主要运用社会学研究方法,包括定量分析和定性分析的方法。在研究思路上,笔者力图采用“面”与“点”结合的方式。所谓“面”,即搜集、使用全国性的数据资料加以分析。但由于全国性资料的有限性,“面”上的分析主要及于“逮捕率变化”,无法完全覆盖影响逮捕率变化的各种因素。有鉴于此,我们由“面”及“点”,选择一个相对较小的地域进行深入考察、分析。这个地域应具有地区多样性,较多的数据样本,并在逮捕率的变化趋势上与全国的整体情况基本一致,如此,才能保证研究要素的相关性,相应地,对影响逮捕率变化因素的分析与结论才可能推而广之。

西部S省省会城市C市即符合上述条件:一是管辖区域社会经济因素的多样性。该市下辖21个区、县(市),既有经济社会水平发达的主城区(第一圈层),也有幅员宽阔、经济水平尚不发达的农村地区(第三圈层)以及介于两者之间的中等发达地区(第二圈层)。二是刑事案件总量较大。2009年至2013年,C市两级检察机关每年批准逮捕的人数在1.2-1.5万人之间,约占同期全国刑事被告人总数的1.3%-1.6%。此外,下文的统计分析还表明,C市的逮捕率变化与全国整体水平相当接近。

在C市的调查从2014年1月6日持续至3月6日,采取了“全面调查,重点兼顾”的调查方式。首先,我们在C市公安局、检察院考察了全市逮捕制度的整体运行情况。其次,对各区、县(市)的逮捕实践进行深入考察。在分区、县的调查中,由于调研力量有限,我们选择了J区和P市这两个分别能代表第一圈层和第三圈层的地区展开调研,两个地区刑事案件数量相去悬殊,体现了显著不同的地域特征。

调研中,我们收集了与逮捕有关的数据、文件、案件样本,并对相关人员进行了访谈,由此构成了定量分析和定性分析的基础。调研资料构成如下:(1)数据性资料。我们搜集了全国、C市及J区、P县与逮捕相关的数据。其中,C市的大多数数据来源于市、区(县)两级公安、检察机关的统计报表、工作总结(汇报)。还有一部分数据由调研人员根据有关原始记录台账统计所得。有关逮捕率的数据期间选择为2009年至2013年,以便用2009年至2012年的数据与2013年的数据对比分析。(2)访谈记录。我们对C市、J区和P市的9名检察官、35名警察进行了访谈,形成了访谈记录。受访检察官来自侦监部门和公诉部门,受访警察主要来自法制部门、派出所、刑侦和经侦部门。(3)文件资料。在访谈中,多名警察和检察官提及在市、区(县)两级层面上会签并运行的逮捕必要性审查规定,J区公、检、法机关还就轻罪刑罚标准形成相关会议纪要,这些文件、纪要都在一定程度上成为指导报捕或批捕的地方性规范文件。对此,我们均收集在案。(4)个案资料。我们还收集了有关案件样本资料,例如提请批准逮捕书、涉及提请批捕的个案信息、律师介入与捕后羁押必要性审查的个案信息。这些个案资料,都从不同角度反映了相关因素对羁押审查的具体影响。

由于分析研究兼顾了全国整体情况,加之我国刑事司法具有法制统一与司法一体的基本特征,即使是主要运用地方性资料,本文对逮捕率变化的影响性因素与制度性症结的分析意见也可能具有较广泛的代表性。不过,本文的调研同样遭遇了社会学调查常见的一些问题,如调研单位资料保存不完整、部分数据失真例如,笔者获得的C市公安机关监视居住官方数据中,有关移送起诉人数、脱管人数均严重失真,本文引用的数据系笔者与主管领导私下交谈后得到的真实信息。等。正因如此,部分内容、尤其是影响性因素的分析,还不够全面、准确。endprint

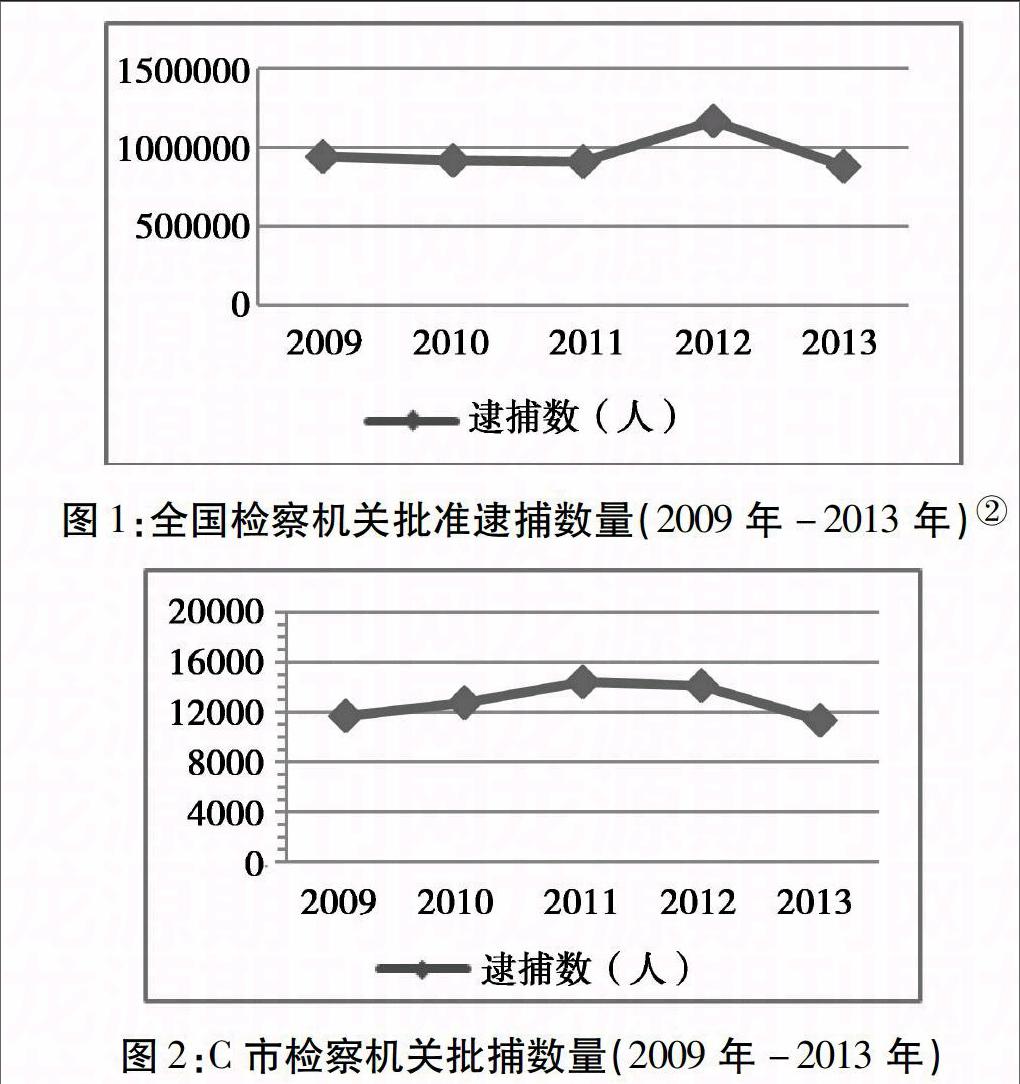

二、逮捕率的变化与影响性要素的初步分析无论在全国范围还是地区层次(C市),新《刑事诉讼法》实施以来,逮捕数、逮捕率的下降趋势均十分明显。如图1所示,2013年逮捕人数比2012年减少了285 451人,下降幅度高达24.5%;与前4年(2009-2012)的平均逮捕人数(982 831人)相比,下降幅度也有10.5%。与此同时,2013年的起诉人数与前4年相比,甚至还有所上升。根据最高人民检察院2010年至2014年工作报告,2009年至2013年的起诉人数分别是1 134 380人、1 148 409人、1 201 032人、1 247 709人,1 324 404人。在逮捕数较大幅度下降的同时,起诉人数却未有减少,这意味着羁押替代性措施适用率上升,人权保障水平显著提高。C市的情况与全国性趋势基本一致。如图2所示,C市2013年批准逮捕人数比2012年减少2761人,降幅18.4%,比前4年平均水平(13 275人)下降了13.3%。

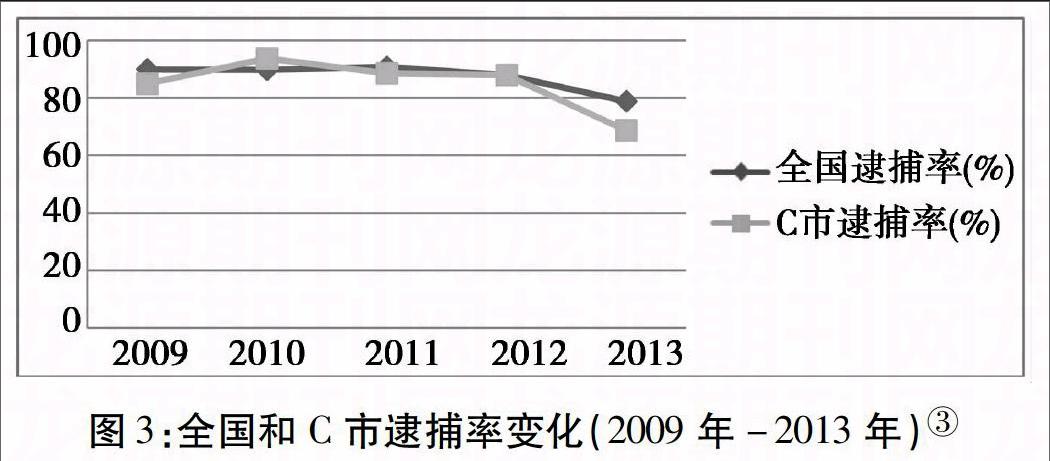

逮捕率的下降趋势与逮捕数相当。如图3所示,2013年全国的逮捕率(78.8%)比2012年(87.9%)减少了9.1个百分点,与前4年(2009年-2012年)的平均逮捕率(89.6%)相比,减少了10.8个百分点。从降幅看,则分别下降了10.4%和12.1%。C市逮捕率下降幅度略大于全国水平。如图4所示,C市2013年的逮捕率(68.7%)比2012年(87.9%)减少了19.2%,与前四年平均逮捕率(88.8%)相比减少了20.1%。从降幅看,分别为21.8%和22.6%。

图3中的逮捕率数据系笔者根据逮捕数和起诉数计算所得。从2009年至2012年,全国检察机关起诉人数分别为1 134 380、1 148 409、1 201 032、1 390 771和1 324 404人。其中,2009年至2012年的数据来源于《中国法律年鉴》,2013年的数据来源于最高人民检察院工作报告。

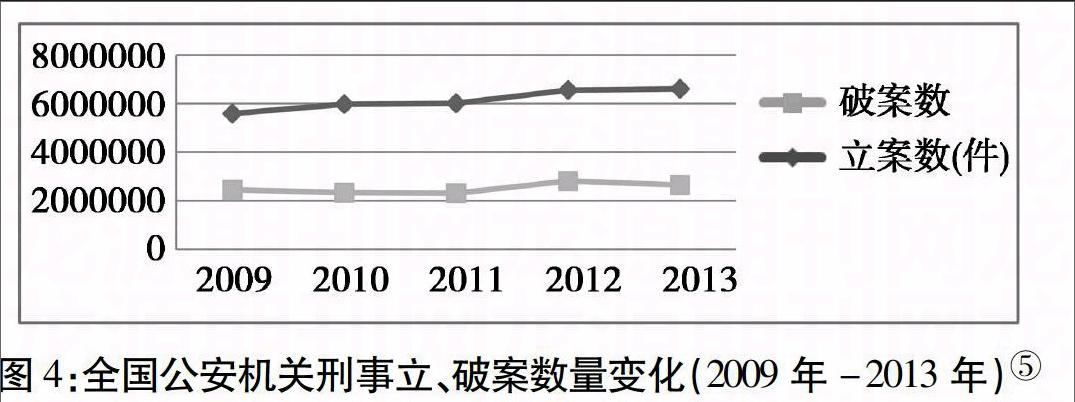

初步的分析发现,逮捕数、逮捕率的下降与犯罪率的自然变化无关。从犯罪学角度,通常情况下,犯罪率的下降会导致逮捕数、逮捕率产生同样的变化。但就此进行的分析表明,2013年的犯罪率为便于分析,我们使用刑事立、破案数作为分析工具。这是因为在犯罪率的计算公式中,全国人口(分母)变化缓慢,刑事立案数、破案数(分子)的变化可以最直接地反映犯罪率的变动状况。并无明显下降。如图4所示,从2009年至2012年,立案数、破案数在整体上缓慢增长,2013年的立案数、破案数在整体上未脱离上升通道。因此,需要在犯罪率之外去寻找逮捕数和逮捕率下降的影响因素。

进一步分析发现,与逮捕审查相关的诉讼制度和管理制度的改革很可能是真正发挥作用的影响性因素。如图6至图9所示,报捕数、批捕率与逮捕数、逮捕率的整体变化高度一致,均呈下降趋势,下降幅度也基本一致。在没有犯罪率因素介入的前提下,这种趋势表明四个变量之间影响变化的内在关系。

在报捕方面,报捕数的变化趋势表明,在2013年,过去会报捕的案件中相当比例并未报捕,最大可能是侦查机关在报捕前的内部审查遵循了更加严格的标准。这种可能性客观存在。例如,从2013年1月开始,C市两级公安局不再以批捕数作为衡量打击人头的指标,而以起诉人数取而代之。这是一个很重要的变化,受此影响,侦查机关在报捕前的审核中即会尽可能根据案件具体情况决定是否报捕,而不会再考虑逮捕考核的因素,从而极大地减少了报捕数量。如图5、图6所示,在全国和C市,2013年的报捕人数比2012年分别减少了275 848人和1 439人,降幅分别达21%和9%。

检察机关审查批捕的情况与之相似。如图7、图8所示,在全国和C市,2013年的批捕率比2012年分别减少4.3和9.4个百分点,而这还是在报捕数已大幅减少的前提下发生的。这表明,审查逮捕比过去更加严格。由于“批捕权”对“报捕权”存在重要的逆向制约作用,有理由认为,报捕数的下降除了受考核调整因素的影响以外,也与审查逮捕的控制力度提高有关。

由于C市逮捕数、逮捕率及报捕数、批捕率的变化与全国性数据体现的趋势高度一致,下文以C市为主要样本的影响因素分析,将很可能具有“由点及面”的推论价值。

三、关键性影响因素:轻罪逮捕的考核机制在调研地区,2013年前后,轻罪逮捕数量急剧下降,这是导致逮捕数和逮捕率变化的关键性因素,而轻罪逮捕数下降的根由是检察机关对轻罪逮捕的考核控制的增强。

实务中,轻罪逮捕案件又被称为逮捕瑕疵案件,是指批准逮捕犯罪嫌疑人后,对犯罪嫌疑人做出相对不起诉决定,判处拘役、管制、免予刑事处罚或单处罚金的案件。根据最高人民检察院于2006年8月通过的《人民检察院审查逮捕质量标准(试行)》(以下简称《标准》),此类案件存在质量缺陷,主要是因为轻罪逮捕的犯罪嫌疑人并不符合逮捕的刑罚条件,即“可能判处徒刑以上刑罚”。《标准》第24条规定:“对符合逮捕事实证据条件,但不符合可能处刑条件和人身危险性条件、没有逮捕必要的犯罪嫌疑人批准逮捕的,是逮捕质量有缺陷。”调研中,笔者发现,C市检察机关并没有将不符合人身危险性条件而批准逮捕的案件视为逮捕瑕疵案件。考虑到实证分析的需要,本文使用的“逮捕瑕疵”的即指“轻罪逮捕”,而不包括“无人身危险性的逮捕”。在法理上,轻罪犯罪嫌疑人一旦被逮捕即意味着长期羁押,这与可能判处的轻刑结果不相适应,违背了比例原则,也损害了程序公正。正因如此,上述《标准》第31规定了逮捕瑕疵的质量责任:“逮捕质量有缺陷、办案程序有瑕疵,应作为对各级人民检察院侦查监督部门及其工作人员工作实绩考核和惩处的依据。”此后,各地检察机关开始将逮捕瑕疵案件纳入目标考核范围。各地检察机关开展此项工作情况的报道可参见:赵国勤. 目标:杜绝案件瑕疵[N]. 检察日报, 2008-05-04;翁浩浩. 诸暨检察院推行瑕疵通报制度案件也要“体检”[EB/OL].(2011-03-28).[2015-01-21]. http://news.zj.com/detail/1333307.shtml;凌翔,曾国伟. 深圳南山:把瑕疵案件亮出来[N]. 检察日报, 2013-07-18;杨健鸿,高永方. 云南彝良:瑕疵案件责任追究机制促办案质量提升[N]. 检察日报, 2014-04-10;等等。从2011年开始,C市所在的S省人民检察院正式启动了对逮捕瑕疵案件的考核管理,将逮捕瑕疵率纳入目标考核范围,要求每一个检察机关捕后瑕疵案件不能超过一定比例,此即逮捕瑕疵案件率。所谓瑕疵案件比例,即逮捕后被作出相对不起诉决定、判处管制、拘役、免处和单处附加刑的人数与逮捕人员的总数之比。从2011年至2013年,瑕疵案件率的考核指标分别是25%、18%和16.8%。为完成上述指标,C市人民检察院逐年加大了对辖区基层检察院的要求。2012年的考核指标为15.68%,比2011年(25%)下降了38%;2013年降至8.24%,比2012年下降48%。逮捕瑕疵考核管理的目的在于,通过对轻罪报捕案件的严格审查,减少直至消除对此类犯罪嫌疑人的逮捕情形。这不属于2012年立法改革的范围,但与新《刑事诉讼法》关于减少羁押、保障人权的立法精神高度吻合。endprint

上述考核要求对2013年度侦监部门审批逮捕工作机制的影响巨大。受考核目标引导,C市基层侦监部门在审查逮捕时,必须对犯罪嫌疑人是否可能判处有期徒刑以上刑罚进行事实与法律角度的双重评估,如果认定属于轻罪,就会尽可能做出不捕决定。如C市检察院侦监处副处长认为,瑕疵逮捕考核最直接的影响是,“过去可捕可不捕的我们都捕,现在我们不敢捕了。”J区和P市检察院侦监科科长也表达了类似的观点。对公安机关大多数警察来说,虽不十分清楚瑕疵逮捕的考核机制,但却发现在过去的一年中,批捕门槛是实实在在提高了,这迫使他们必须按照检察机关的逮捕标准对案件先行过滤,从而大幅减少了报捕数量。如P市派出所所长称,“检察院现在对批捕很慎重,2012年以前是可捕可不捕的都捕,现在情节轻微的都不捕。”“去年(2013年)我们认为不符合逮捕标准的都不报了,直接采取取保候审、监视居住。”相应地,公安法制部门在案件审核中,除非是非捕不可的情形,也会有意减少报捕。

瑕疵逮捕考核机制运行的结果是,C市轻罪案件逮捕比例和逮捕人数均出现较大幅度的降低。在2013年,轻罪逮捕比例从2012年的14.8%下降到9.45%,轻罪逮捕人数从2090人减少到1087人,大约为同期逮捕人数降幅(2585人)的40%。不过,这种变化的地区性差异较大。在C市的大多数区、县,瑕疵逮捕率的控制对逮捕数下降的影响极大。如在J区,2012年瑕疵逮捕人数为479人,瑕疵案件率为25.2%,2013年分别降至227人和14.1%,所减少的逮捕人数(252人)占同期逮捕数降幅(284人)的88.7%!而在C市的个别辖区,瑕疵逮捕率的考核影响程度稍小。如P市2012年的逮捕瑕疵率是4.1%(14人),2013年下降至3.0%(10人)。瑕疵逮捕数的降幅虽不明显,但由于P市2013年的逮捕总数也不过只减少6人,其影响同样有所体现。

需要指出的是,尽管瑕疵逮捕考核机制影响巨大,却未能完全有效地控制不必要的逮捕。这表现在,一方面,C市2013年全市逮捕人员中仍有近10%属于瑕疵案件范围,这意味着,如果严格依法审查,逮捕人数还可以减少1087人。另一方面,即使有最低指标的要求,在J区等几个案件量很大的主城区检察机关也并未完成。从审查批捕角度,受访的检察官们多持“容忍瑕疵”的立场。在他们看来,相当比例的轻罪案件涉及外来人员,他们在本市无固定居住、以犯罪为生、无稳定的家庭和社会关系,如果不予逮捕,再犯或脱管的风险极大,但如逮捕又不符合法律规定。从取保候审、监视居住的适用结果看,他们的担心并非没有道理。以监视居住为例,2013年度C市监视居住的1865名犯罪嫌疑人中,移送审查起诉的只有约18%,而脱管比例高达30%左右。

四、局部影响因素:逮捕必要性的指控式审核机制对C市逮捕数据的结构分析发现,新《刑事诉讼法》实施后,无社会危险性的不捕人数有所增加,但增幅较小。这表明,逮捕必要性审查机制发挥了一定作用,但远低于预期。究其原因,很大程度上是因为实践中运行的逮捕必要性审查机制——指控式审核——更有利于做出有逮捕必要而非无逮捕必要的决定。

从2012年3月新《刑事诉讼法》颁布之始,C市检察机关就有计划地提前实施逮捕必要性审查制度。在2012年和2013年,“无逮捕必要不捕”此处所指“无逮捕必要不捕”系官方的数据种类。按照立法本意,无逮捕必要即犯罪嫌疑人、被告人无社会危险性,而不包括可能判处有期徒刑以下刑罚的情形。对于后者,并非无逮捕必要,而是不符合刑罚条件不应逮捕。但直到现在,根据最高人民检察院的统计口径,轻罪不捕(不符合逮捕刑罚条件不捕)被纳入无逮捕必要范围,故官方统计的“无逮捕必要不捕”人数中,包括轻罪不捕和无社会危险性不捕这两种情形。新刑诉法实施后,C市人民检察院及绝大多数辖区检察院继续采用了这种统计方式,但J区检察院增加了“轻罪不捕”的种类,这也更符合立法精神。故除非在正文中有特别的说明,本文使用的“逮捕必要”概念,均指社会危险性情形。人数有较大幅度增长,如图9所示,2012年、2013年分别为1157人、865人,占同期不捕人数的44.7%和37.5%;同比则分别增加293人和292人,增幅分别达51%和34%。这种增长首先归因于轻微犯罪的批捕控制。其次,也应局部地归因于批捕中对“社会危险性”条件的考虑。笔者在J区、P市检察院进行的调查分析,初步验证了上述推断。如图10所示,J区检察院于2013年对212人做出“无逮捕必要不捕”的决定,其中,无社会危险性不捕的占43%。表面上看,这一比例较高。但据该院侦监科科长称,实际上,其中大部分仍属于“罪行轻微不捕”,之所以纳入无社会危险性情形中,是为了工作总结的需要。而在P县,2013年检察院做出的“无逮捕必要不捕”的13人中,轻罪不捕3人,无社会危险性不捕10人(其中,刑事和解、未成年人各5人)。此外,因证据不足不捕的20人中,据该院侦监科科长所述,有相当一部分实际上同时也考虑了罪行较轻,而“证据不足”主要是一个形式借口。

总体上,在C市,无社会危害性不捕的数量、比例虽有一定增长,但增长幅度远远小于轻罪不捕的情况。之所以作用有限,从实践看,主要是因为指控式审核机制的存在,使减轻社会危险性的情形不容易被发现,逮捕的决定更容易做出。“指控式审核机制”是笔者对C市审查逮捕实践中,有关逮捕必要性审查机制基本特征的概括。在这种机制下,侦查机关在提请报捕时通常只强调犯罪嫌疑人有社会危险性的情形,并提供相应的证据或材料,检察机关的审查完全局限于这些信息,而不会独立地进行综合式审查评估。

运行中,两地区公安侦查人员在撰写《提请批准逮捕书》时,都会增加一段关于犯罪嫌疑人具有社会危险性的情况说明,但详略不一。一类是概括说明,如“犯罪嫌疑人洪XX涉嫌盗窃罪,可能判处徒刑以上刑罚,采取取保候审、监视居住等方法尚不足以防止发生社会危险性,有逮捕必要。”多名法制部门的警察认为,这实际上只是套话,对于审查逮捕作用不大。另一类是具体说明,即针对逮捕必要性的理由进行相对详细的说明,如“犯罪嫌疑人黄XX、胡XX曾经故意犯罪。其中,黄XX对有证据证实的犯罪事实拒不供认,有毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供可能;犯罪嫌疑人胡XX归案后曾经自残,有企图自杀或者逃跑可能,采取取保候审不足以防止发生社会危险性,应当予以逮捕。”但无论是概括说明还是具体说明,都不会附带叙述减轻危险性之情节,提出综合性评估意见。endprint

相应地,侦查机关提请报捕时所移送的证据或材料,也必定倾向于证明有逮捕之必要。指控性证明材料有两类:一类是混合性证明材料,即有关共犯、流窜作案、认罪态度、犯罪数额、外地人员等犯罪情节的证明材料。这些犯罪情节本身又倾向于表明有逮捕之必要。另一类是独立性证明材料,如前科材料、上网通缉的法律文书等。这类材料很少。在新《刑事诉讼法》实施前,移送审查起诉的案卷中通常也包括这些材料,用作量刑参考或证明办案流程。事实上,凡提请批准报捕的案件,侦查机关都不会提供减轻其社会危险性的情形。于是,逮捕必要性审查就成为指控性证明机制。由于缺乏相反的情况信息,检察机关更容易做出倾向于侦查机关的决定。

尽管存在指控式审核机制,无社会危险性不捕的数量增长仍是一个明显的趋势。进一步分析,新《刑事诉讼法》有关逮捕必要性的规定赋予侦查监督人员一种广泛的“注意义务”,而侦查部门也相应地调整了考核机制,由此构成检察机关做出“无社会危险性不捕”决定或公安机关减少报捕的真正动力。按照立法规定,以及调研地区公安机关、检察机关共同制定的政策性文件,侦监部门在审查批捕时应当重点审查犯罪嫌疑人有无社会危险性。在这种要求下,虽因单向指控性证明机制而非综合性评估机制的运行大大削弱了逮捕必要性的评估条件,但对于卷宗中已经显现的减轻社会危险性的情形,侦监人员还是会尽可能加以关注。这些情形多混合于案件事实、情节之中。根据受访的J区和P市侦监检察官们的介绍,其中最多的是刑事和解,包括财产性案件和人身伤害案件(故意伤害、交通肇事)。这些案件中,有一部分在报捕前犯罪嫌疑人已做出退赔,个别案件中被害人甚至还出具了谅解书。此外,还有一部分是讯问笔录中涉及嫌疑人家庭情况时显示其属于未成年子女的主要抚养人员的情形。不过,这还算不上程序化的综合性评估。

五、有限的影响因素:“司法化”的逮捕审查程序C市的实践中,无论是讯问犯罪嫌疑人,还是听取辩护律师的意见,对逮捕决定的影响均较为有限。

(一)讯问犯罪嫌疑人

我们从讯问频率、讯问内容及犯罪嫌疑人的辩解意见等方面考察了讯问犯罪嫌疑人对批捕决定的影响。结果显示,讯问犯罪嫌疑人对于证据审查影响较大,而对逮捕必要性审查的影响很小,不过,由于实践中的讯问程序在2013年前后变化不大,司法化的因素对逮捕率变化的整体影响不大。

2012年《刑事诉讼法》修订前,讯问犯罪嫌疑人是一个特殊程序,在书面审查之后、证据存疑的情况下采用。1998年《人民检察院刑事诉讼规则》第97条规定:“在审查批捕中如果认为报请批准逮捕的证据存有疑问的,可以复核有关证据,讯问犯罪嫌疑人、询问证人。但讯问未被采取强制措施的犯罪嫌疑人的,讯问前应当征求公安机关或者本院侦查部门的意见。”按此条件,实践中需要讯问犯罪嫌疑人的比例很低。在全国范围内,从2009年至2012年,这一比例平均约为9%。在C市,这一比例大约是6%计算的依据是检察机关作出证据不足不捕的人数与审查逮捕的所有人数之比。,但实际的讯问频率高得多。在J区检察院,在新《刑事诉讼法》实施前几年,凡认为案情存在疑问及所有准备做出不捕决定的案件都必须进行讯问,在所有报捕案件中大约占20%。P市检察院从2008年开始,即要求逢案必讯。新《刑事诉讼法》实施后,J区检察院相应扩大了必须讯问的范围。在受案后、向犯罪嫌疑人送达起诉意见书时,送达人员会要求其在送达文书上注明是否认罪、是否主张刑讯逼供、是否要求讯问等事项,如果有其中任一情形,再加上检察官阅卷时认为存在证据疑问的,都必须讯问犯罪嫌疑人。据该院侦监科科长的估计,接受讯问的犯罪嫌疑人约占全部审查逮捕人员的50%。

在讯问中,检察官们主要围绕案件事实了解情况,其重点是不认罪、翻供理由及所提出的侦查人员刑讯逼供的情况。除了上述内容,P市检察院侦监科还要求办案检察官讯问有无重大疾病,身份上是否是人大代表、政协委员,女犯是否怀孕、哺乳等情况。由于讯问的重点在于案件事实和证据方面,讯问结果对检察院做出不够罪不捕与证据不足不捕决定的影响较大,而对无逮捕必要不捕决定的影响很小。如J区检察院侦监科科长指出,在翻供或不认罪的情况下出现证据不足的情形较多,其比例高于无逮捕必要不捕的情形。个别案件中,也会考虑嫌疑人提出的无逮捕必要的意见。在2013年,有两名犯罪嫌疑人分别提出他们是唯一抚养人的特殊情况,经查证属实后,检察院认为对犯罪嫌疑人更适用采取监视居住,遂做出不捕决定。在P市,据检察院侦监科科长估计,在所有证据不足而不捕的案件中,大约50%的案件是因为讯问中发现嫌疑人不认罪、辩解或翻供而引起重视。如果所述属实,在2013年,P市报捕人数中大约有10名犯罪嫌疑人(2.7%)因此被做出不捕决定。

(二)听取律师辩护意见

对此的考察有两方面:一是律师提出辩护意见的比例,二是辩护意见被采纳的情况如何。在C市范围的考察发现,律师提出辩护意见的比例很低,被采纳后影响不捕决定的数量更少,仅在个别案件中对审查逮捕有一定作用。造成上述结果的原因相当复杂。

就前一方面,因为程序记载的缺失,很难进行准确的定量研究。为此,笔者主要借助访谈,根据受访检察官的估算进行分析。在C市,按照市检察院要求,只要辩护律师提出辩护意见,办案检察官都必须听取,这也符合新《刑事诉讼法》规定的要求;同时,如果律师提出了不适宜逮捕的证明材料并被采纳的,必须在审查逮捕的意见书中加以说明。据市检察院侦监处副处长估计,2013年律师提出书面辩护意见的约100人次,约为全部报捕犯罪嫌疑人总量的1%。来自基层检察院侦监科检察官的估计可能更接近真实情况。J区检察院侦监科科长称,2013年审查逮捕环节有律师辩护的嫌疑人大约有10%,其中约有一半提供了书面的辩护意见。据此计算,J区2013年律师提出辩护意见的比例可能在5%左右,大约涉及100名犯罪嫌疑人。P市检察院侦监科科长与两名办案检察官称,辩护律师提出口头辩护意见的较多,可能在10-20人,另有7名辩护律师提出正式的书面意见。总共约有17-27名律师提出辩护意见,略多于5%。J区和P市受访人员分别估计的比例大致都在5%左右。如果这一比例接近真实情况,那么,在C市大约有700名左右的律师在审查逮捕环节提出了口头或书面的辩护意见。endprint

这一比例仍然很低。因为在全市范围,辩护律师介入一审程序的比例大约为35%。C市律师辩护率缺少整体情况的精确统计。笔者曾在司法部一项课题的研究中通过阅案卷材料,计算出C市下辖的D县(第三圈层,地理位置与经济发展水平与P市相当)2007、2008年的律师辩护率为22%。(参见:马静华. 刑事辩护率及其形成机制研究——以刑事一审为中心[J]. 四川大学学报:哲学社会科学版, 2011, (6):126.)此后,笔者参加的另一项课题的研究人员对C市下辖的G区(第一圈层,地理位置与经济发展水平与J区相当)的辩护率进行了卷宗分析,计算出2008-2012年律师辩护率为42.2%,2013年的律师辩护率达到53.1%。综合推断,C市2013年律师辩护率可能在35%左右。这意味着,每7名律师中仅有1人在审查逮捕阶段提出辩护意见。在逮捕审查环节出现辩护缺位的普遍现象,可能与如下因素有关:一是律师介入诉讼的时间比较滞后。审查逮捕时,犯罪嫌疑人已获得律师辩护的比例远低于审判阶段。例如,在J区,审判阶段律师辩护率很可能接近40%,而审查批捕阶段已有律师帮助的犯罪嫌疑人只有约10%。二是律师不能准确掌握提请批准逮捕的信息。当案件进入审查逮捕程序后,公安机关、检察机关都不会主动告知辩护律师这一进程,有经验和责任心的辩护律师通常只能根据刑拘的进程加以推断,而更多律师常常在无意中与这一程序“擦肩而过”。

就辩护意见的采纳情况,我们分两个步骤进行分析。第一步是分析律师提出辩护意见的内容。绝大多数情况下,辩护律师提出的都是针对指控的犯罪事实提出无罪或罪轻辩护,只有个别情况涉及证据不足与无逮捕必要。在P市,7起提出书面辩护意见的案件中,辩护意见集中在无罪、罪轻的就有6件,另1件是证据不足。而在J区,辩护律师提出无逮捕必要性的情形可能稍多。该区检察院侦监科科长称,就逮捕必要性的意见内容看,主要是提出犯罪不重且家有小孩、老人需要抚(扶)养、刑事和解等。

第二步是分析辩护意见的采纳情况,对此,我们进行了逐案分析。P市的7起辩护意见案件中,完全被采纳的只有1件(组织卖淫案)。另有两件(故意伤害案和强迫交易案各一件),辩护律师都提出无罪辩护意见,检察机关均做出证据不足的不捕决定,但实际上检察机关做出决定完全是基于对案件证据进行的综合审查,而不是依据辩护意见内容。在这两起不捕案件中,辩护意见并没有发挥实质作用。其余4件,检察机关均做出批捕决定。在J区,律师辩护意见完全被采纳的有2件,均是故意伤害案,辩护意见不涉及案件事实、证据,仅关联逮捕必要性。其中一件是因为辩护律师提供了犯罪嫌疑人亲属已赔偿并与被害人和解的材料,另一件是提出犯罪嫌疑人是家中小孩的唯一抚养人,均经检察官调查核实。

由此可见,辩护意见提出与采纳情况均不甚理想,对不捕决定的整体影响极小。对此,受访检察官们的解释集中在两方面:一是,辩护律师审查逮捕时还未阅卷,无从掌握指控证据情况,自然无法就罪与非罪、罪行轻重、证据问题提出有说服力的意见。显然,这是受制于阅卷权的缺乏。二是,律师所提出的辩护意见主要来源于会见犯罪嫌疑人所了解的有限信息,而犯罪嫌疑人在面对辩护律师时,普遍存在缩小责任、夸大有利情节的心理倾向,所述案情往往不够全面、真实,以此为依据,辩护意见通常较为片面,客观性较差。此外,通过了解审查批捕流程,我们还发现一个检察官们未提及的因素:律师们没有任何正常的渠道了解《提请批准逮捕书》所指控的事实与逮捕理由,自然就无法有针对性地提出辩护意见。

六、基于实证分析的制度性思考新《刑事诉讼法》实施以来,逮捕率下降与犯罪数上升趋势相背而行。从实践角度进行的分析表明,制度性因素与管理性因素都在共同发挥作用,而管理性因素更加突出。这表明,至少就2013年的情况来看,逮捕制度的改革有一定作用,但并不十分成功。同时,尽管瑕疵逮捕的考核机制有效地降低了逮捕率,但它对诉讼保障的不利影响也有所显现,支撑这个管理制度的法律依据——轻罪不捕原则——是否具有现实的合理性也值得检讨。在笔者看来,为了进一步控制不当逮捕,需要对现行的逮捕审查程序进行全面改革;与此同时,为了兼顾保障诉讼的价值目标,也有必要对轻罪案件羁押控制的策略做出重大调整。

思考一:逮捕审查应从采取指控式审核转向综合式评估机制。

实证研究发现,指控式审核机制存在两个主要问题:一是检察机关进行逮捕必要性审查时,基本依赖于侦查机关移送的材料,缺少一个独立的、中立的信息来源。二是侦查机关偏向于提供不利于犯罪嫌疑人的信息,所移送的这些材料以证明有逮捕必要为基本目标。上述问题的存在必然导致审查依据片面,检察机关更容易做出逮捕的决定。

指控式审核有其法律依据。根据新《刑事诉讼法》第79条、第89条之规定,公安机关认为犯罪嫌疑人符合逮捕条件时,应当写出提请批准逮捕书,连同案卷材料、证据一并移送人民检察院审查批准。这与1996年《刑事诉讼法》的规定完全一致。也就是说,必须向检察机关移送的材料中,并不包括逮捕必要性的评估材料。实际上,根据新《刑事诉讼法》第268条之规定,对于未成年犯罪嫌疑人,公安机关才有必要根据案件情况决定是否进行社会调查,但并未明确规定在报捕前应进行此项工作。因为同样的理由,对检察机关来说,审查逮捕时也无须进行专门的调查和综合式评估。尽管《人民检察院刑事诉讼规则》第692条规定检察机关在进行羁押必要性审查时可以采用评估方式,但它并不适用于逮捕审查程序。

调研中,笔者已经注意到C市两级公安、检察机关会签的文件都提倡在报捕前和审查逮捕时均进行逮捕必要性的综合性评估,但由于它不是一个强制性要求,在“多一事不如少一事”的行动原则之下,并没有得到任何积极回应。国内不少地区也多是在“制度创新”层面上开展这项工作相关报道参见:宝山检察院与公安分局共同制定的《关于逮捕必要性证据材料收集与评估处理的指导意见》;赵静. 山西太原检察院出新规批准逮捕需达评估条件[EB/OL]. [2012-11-23]. http://www.chinanews.com/fz/2012/11-23/4354304.shtml.,而未见实践效果的报道。endprint

因此,期待公安机关、检察机关能够自觉、主动采用综合式评估,显然不尽现实。解决此问题的出路在于,需要在刑事诉讼法典的层面上规定一个强制性的综合性评估程序。参照有关国家的成功经验,这个评估程序应以“风险评估”为核心“审前风险评估”即审前羁押风险评估,在美国经历了较长的历史发展,最终成为决定采取羁押还是保释的一种主要工具。在1960年代以前,美国法院传统的保释方式是依赖于保释金担保的方法。《1966年保释改革法》建立了一种“假设性释放”的机制,通过设置非保证金保证的条件而对保释施以最小的限制。在此基础上,修订后的《1984年保释改革法》主张,审前羁押还应当充分考虑使社区免于受到来自被指控者的任何威胁,从而需要将审前释放的决定建立在如下基础之上:(1)被指控人逃跑的风险;(2)被指控人可能对社区或特定个人产生的危险,包括其可能在释放之间实施新的犯罪的风险。与此同时,《1984年保释改革法》界定了影响这些风险的各种因素,如被指控的犯罪的性质、证据的充分性、被指控的经济条件、被指控人的个性特征和生理精神状况、家庭关系、雇佣关系、社区关系及在社区居住的时间长度、此前出席庭审的记录、犯罪前科,及其可能给社区或个人施加的危险的性质,等等。随着该法的实施,司法系统越来越强调对逃跑、再犯风险进行表格式的、综合性评估的需要。(参见:Marie VanNostrand. Pretrial Risk Assessment in the Federal Court[J]. U.S. Department of Justice Office of the Federal Detention Trustee, 2009,(14): 2-4.)与立法进程一致,美国联邦和地方法院开始探索并逐渐形成多元化的风险评估方法。第一个审前风险评估计划是维拉研究所于1961年开展的曼哈顿保释工程,经过50年的发展历程,联邦和地方法院开始引入各种NGO组织和商业保险机构进行专业评估,发展出多元化的风险评估方法。近十年来,在美国律师协会的建议下,许多评估机构开始采用或已形成一种结构化的客观分类程序,以帮助评判被指控人对社区产生的风险程度或逃跑的可能性。这些风险评估结论最终被用于帮助法官作出羁押还是保释的决定。(参见:Cynthia A. Mamalia. State of the Science of Pretrial Risk Assessment[J]. Pretrial Justice Institute, 2011,(3): 18-19.) ,以独立化的评估机制为保障。主要内容应包括:(1)评估依据必须是全面的而非片面的案件和个人信息,以有助于判断采取替代性羁押措施是否足以避免社会危险性的发生。这些信息不仅应当包括《刑事诉讼法》第79条规定的表明有逮捕必要的各种社会危险性情形,还应当包括犯罪嫌疑人的工作经历、家庭背景、经济状况、人格状况及案发后表现的内容;不仅应当包括不利于犯罪嫌疑人的信息,还应包括可能有利于犯罪嫌疑人的信息。(2)应建立日常化、专门化、专业化的评估机制。所谓日常化,是指只要案件进入审查逮捕程序,逮捕必要性的评估程序就应自动进行,成为逮捕审查不可缺少的工作环节;所谓专门化,即采集评估信息的主体应为专门机构,不宜是承办案件的警察或检察官;所谓专业化,是指评估机构进行评估时,应当采用科学的评估方法,根据全面、客观的评估信息得出“低度风险”、“中度风险”或“高度风险”的结论,提供给检察机关作为批准逮捕与否的重要参考。

就前一方面主张,最高人民检察院在新《刑事诉讼法》实施前,在全国20个基层检察院开展的捕后羁押必要性评估试点已有所涉及[4],但试点采用的评估机制远未实现日常化、专门化和专业化。更成问题的是,上述试点评估只是针对“捕后羁押必要性”的审查展开,根本未涉及审查逮捕程序。从立法思路看,控制不当羁押的关键环节应是初始环节,即逮捕必要性审查,而非后续环节的捕后羁押必要性审查。从制度逻辑角度,羁押必要性审查对逮捕必要性审查只能发挥救济或纠错作用。

思考二:逮捕审查应从行政化的准司法程序逐渐迈向控辩式的司法程序。

表面上,改革后的逮捕审查程序具备了一定的司法化特征,但有关讯问犯罪嫌疑人和听取辩护人意见的规定仅涉及逮捕审查方法的微调,并未影响逮捕审查程序的基本权力结构,本质上,修订后的逮捕审查程序仍是行政化的程序。C市的实践表明,即使严格遵照这些规定,仍不足以对审查结果产生根本性的影响。

从实践角度观察,制度化的症结主要表现在:一是辩护律师对提请逮捕时间的知悉障碍。侦查机关向检察机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人时,即提出正式的犯罪指控。但根据现行法律,侦查机关或检察机关并没有义务及时通知辩护律师。如果辩护律师并不知道案件已经提请逮捕,就无法及时向检察机关提出辩护意见。即使有一定比例的律师能够在较短的逮捕审查期间内提出辩护意见,也是因为律师的个人经验或者是“碰巧”发现案件已到报捕环节。二是辩护律师对逮捕指控内容的知悉障碍。实践中,辩护律师无从了解逮捕指控的具体犯罪事实、逮捕理由及相关证据、材料情况。虽然现行法律规定辩护律师在侦查阶段有权向侦查机关了解案件的有关情况(第36条),但“案件的有关情况”并不包括犯罪的具体情节、细节,也不涉及逮捕必要的理由,更不涉及相关证据、材料的证明内容。对侦查机关来说,也没有主动告知的义务,甚至还可能以案件还未查清为由延迟告知。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第47条规定可以作出如上推断。该条规定为:“辩护律师向公安机关了解案件有关情况的,公安机关应当依法将犯罪嫌疑人涉嫌的罪名以及当时已查明的该罪的主要事实,犯罪嫌疑人被采取、变更、解除强制措施,延长侦查羁押期限等案件有关情况。”这就极大地限制了律师的辩护权行使,无法有针对性地展开有效辩护。三是逮捕审查的秘密化、书面化问题。根据规定,现行的批捕审查是一种“背对背”式的意见听取程序,并非控、辩对抗,检察机关居中裁判的程序构造。在这种程序下,检察机关审查逮捕的主要方式对侦查机关移送的案卷材料进行审查,以此为基础做出逮捕与否的决定。辩护律师即使参与了逮捕审查,也无法对逮捕指控进行面对面的质疑、反驳。更何况,在相当比例的案件中,检察机关并不会听取犯罪嫌疑人或辩护律师的意见。endprint

为了强化逮捕审查程序在限制不当逮捕方面的作用,进一步的改革应着眼于提高程序的司法化程度,逐步确立控辩式的司法程序。以英美式的羁押审查程序为参照,可以考虑条件成熟时逐渐建立以下具体制度:(1)诉讼进程的告知程序。侦查机关向检察机关提请批准逮捕时,应当同时通知辩护律师,以确保其知悉诉讼进程。从通知主体看,考虑到公安机关直接掌握辩护律师通讯方式,由其承担通知义务更为适当。从通知时间看,通知辩护律师应当与提请批准逮捕同步进行,以保证辩护律师及时参与程序。(2)辩护律师享有知悉逮捕指控和查阅相关材料的权利。从审查逮捕之日起,辩护律师有权到检察机关查阅、摘抄、复制提请批准逮捕书和相关案卷材料。考虑到逮捕审查时间紧迫,立法上也可以仅规定律师享有查阅提请批准逮捕书的权利,但对提请逮捕书的内容应做出扩展性规定:除了具体的犯罪事实、逮捕理由,还应详细叙述证明上述事实、理由的证据和材料的名称、内容。(3)羁押异议时的听证程序。如果犯罪嫌疑人、辩护律师认为不应逮捕,检察机关应当举行羁押听证会议。参照庭审程序的规定,羁押听证会议应被设计为控、辩参与,调查与辩论相结合的审理程序。目前,上海检察机关已经展开这项试点,并取得了一定积极效果[5]。(4)逮捕理由的告知程序。做出逮捕决定时,检察机关在批准逮捕决定书中应写明逮捕决定的理由,尤其是认定有逮捕必要的具体理由,批准逮捕决定书应同时送达侦查机关和犯罪嫌疑人、辩护律师。增设该程序的目的在于为犯罪嫌疑人寻求程序救济提供条件。

思考三:轻罪逮捕案件的控制策略应以全程性速审程序的构建取代行政考核管理。

逮捕瑕疵案件的考核管理旨在减少轻罪逮捕的数量,提高逮捕的合法性与正当性。考核指标的变化透视了司法管理机关人权保障意识的增强,这或许体现了宪法与新《刑事诉讼法》规定的“尊重与保障人权”原则对司法管理政策的积极影响。由于逮捕的刑罚标准较低,轻罪案件范围较窄,长远看,即使瑕疵逮捕数量降至为零,整体上的逮捕率至多还能下降10%左右,仍难以在根本上解决羁押普遍化问题。故有学者主张,未来立法修改应当将逮捕的刑罚标准提高为可能判处三年有期徒刑以上刑罚,如此可望使我国逮捕率下降50%以上[6]。

然而,即使上述主张成立,仍难以解决一个重要的现实问题:对确有逮捕必要之轻罪犯罪嫌疑人当如何处置?轻罪逮捕案件考核管理制度所容许的瑕疵逮捕比例表明,检察机关对轻罪案件的逮捕保持了适度的容忍,这实际上表达了一种基本的认识,即《刑事诉讼法》规定的逮捕条件中暗含的“轻罪不捕原则”并不完全适合诉讼实践的需要。实践中,对于外地人犯罪、流窜犯罪、以犯罪所得为生活来源、经济贫困、无稳定家庭关系且居无定所的犯罪嫌疑人,无论其罪行轻重,再犯、脱管、逃避诉讼的风险均很大,逮捕必要性始终存在。但扩大轻罪不捕范围、降低直至排除逮捕瑕疵案件的对策,会使这类犯罪嫌疑人越来越多地“溢出”逮捕圈,极大地妨碍诉讼的顺利进行。也许有人认为,现行立法规定的监视居住措施足以解决上述问题。为此,可以选择适合犯罪嫌疑人特点的监视方式,如提交身份证、实施电子监控甚至指定居所。但C巿的实践表明,提交身份证件对这部分犯罪嫌疑人很难适用,因为他们多数没有身份证件;电子监控需要投入较多司法资源,并需要配备专门的抓捕力量以便在脱离监控范围时采取抓捕行动,至少在目前,包括C市在内的国内绝大多数地区的公安机关考虑到对技术、经费和人力要求太高,未能付诸实施;指定居所适用条件严格,且不能变相羁押。显然,监视居住并非一种完全有效的办法。就此主题,笔者将另行撰文研究。

解决上述问题,还有另一个对策,那就是确立轻罪逮捕制度。在此基础上,轻罪逮捕控制的目标应从单纯地考虑减少逮捕数转向适度控制羁押期限,基本的控制策略应从捕后瑕疵案件管理变为全程性速审程序的建构。轻罪逮捕制度建立在如下基本观点之上:对部分轻罪犯罪嫌疑人来说,问题不在于是否有必要羁押,而在于羁押多长时间才为正当、合理?德国的经验是,对于法定最高刑为一年的监禁或者吊销被告人的驾驶执照,可以适用快速审判程序,不管是否存在审前羁押的理由,犯罪嫌疑人都将被羁押,最长羁押期限为一个星期[7]。故设立轻罪逮捕制度的关键点在于,应按照比例原则设置有别于一般逮捕的羁押期限。现行法规定的羁押期限显然太长,根本不适合轻罪嫌疑人这种只有短期羁押必要的对象。在羁押期限与办案期限完全混同的模式下,设置轻罪逮捕期限就转化为如何构建轻微刑事案件速裁程序的问题。

根据中央政法委的统一部署,全国各地司法机关从2007年以来,纷纷启动了轻微刑事案件快速办理机制的地方化改革试点,但试点工作的主要内容是压缩办案期限、简化工作机制,未涉及强制措施的适用,基本未突破现行法律的框架,取得的效果也较为有限。相关报道参见:袁定波. 多地探索建立轻微刑事案件快速审理机制[N]. 法制日报, 2014-05-06; 费敏蔚. 杨浦法院试水“轻刑快审”新举措[N]. 人民法院报, 2013-12-13; 潘文婕. 上海浦东新区检察院建立轻微刑事案件快速办理机制[EB/OL].[2014-04-01].http://www.jcrb.com/procuratorate/jckx/201404/t20140401_1363277.html.2014年6月27日,全国人大常委会审议通过《关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地区开展刑事速裁程序试点工作的决定》,首次以人大立法形式启动了刑事程序的试点改革。相比此前的轻微刑事案件快速办理机制的地方化试点,该《决定》通过的速裁程序在适用范围、适用阶段、办案期限、办案程序方面都有所不同,可望进一步提升轻微案件刑事诉讼的效率。相关报道参见:张先明. 授权“两高”开展刑事案件速裁程序试点工作”[EB/OL].[2014-06-28].http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/06/id/1326694.shtml; 孙莹,等.刑事案件速裁程序试点:进一步简化相关诉讼程序[EB/OL].[2014-06-28].http://china.cnr.cn/news/201406/t20140628_515744934.shtml.然而,速裁程序的试点方案并未涉及侦查程序,也未考虑逮捕措施的运用。这很可能导致如下结果:对相当部分的轻罪嫌疑人来说,即使审查起诉和审判阶段的办案期限已大幅压缩,但由于侦查办案期限不变,实际的刑事羁押期间仍有可能超过最终判处的刑罚。如果犯罪嫌疑人属于流窜作案、多次作案或结伙作案的情形,刑拘最长30天,审查逮捕7天,逮捕后的羁押2个月,侦查羁押期限可达3个月7天。即使不具有上述延长拘留的情形,侦查羁押也有2个月14天。再加上速裁程序所规定的审查起诉、审判期限,上述两类轻罪嫌疑人在刑事诉讼中的羁押期限分别接近4个月和3个月。显然,刑事程序的局部加速并不足以有效保证轻罪逮捕的正当性。endprint

轻罪案件快速审理机制的试点中,有的地区已打破了常规,如北京、广州等个别地区试点“刑拘直诉”机制,对可能判处拘役刑以下刑罚的犯罪嫌疑人,一律采取刑事拘留措施,在刑事拘留的法定最长期限内分配侦查、起诉、审判的办案期限。从试点效果看,既保障了诉讼的顺利进行,大大提高了诉讼效率,解决了“关多久、判多长”的刑罚不公问题,也满足了犯罪嫌疑人、被告人“速审速判”的实际需要。参见:赵岩,肖江峰. 北京法院实行轻微刑事案件快速办理机制效果好[EB/OL].[2014-05-19].http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2014/05/id/1297472.shtml; 广州市探索轻微刑事案快审[EB/OL].[2014-01-26]. http://www.gygov.gov.cn/art/2014/1/26/art_10688_540809.html; 奚婉婷,陈晓红. 广州法院配合劳教制度改革探索轻微刑事案快审[EB/OL].[2014-01-23]. http://www.chinanews.com/fz/2014/01-23/5774265.shtml.尽管上述试点的对象范围较窄,且刑拘直诉方式的合法性存在争议,但它们开启了轻罪案件快速审理的另一种立法思路——以羁押为基础的全程速审程序。对于犯罪较轻、案情简单、事实清楚、犯罪嫌疑人认罪但存在不能到案、重新犯罪等社会危险性的案件,可以考虑对犯罪嫌疑人采取逮捕措施,建立侦查、起诉、审判快速审理的诉讼程序。与前述人大常委会审议通过的速裁程序相比,全程性速审程序主要特点在于:打破刑事羁押的二元制结构,将刑事拘留与逮捕合并为审前羁押,规定一个较短的羁押期限如30日,在此期间内侦查、起诉、审判各分配10日的办案期限。上述期限低于绝大多数轻罪案件可能判处的刑罚。当然,必要的制度配套不可或缺,例如,适度降低证据规格和逮捕证明标准,侦查监督部门应建立24小时值班审查制度等。ML

参考文献:

[1]刘计划. 逮捕审查制度的中国模式及其改革[J]. 法学研究, 2012,(2):127.

[2]赵阳. 侦监部门主动谋变应对新刑诉法[N]. 法制日报, 2013-06-24.

[3]黄太云. 刑事诉讼法修改释义[J]. 人民检察, 2012, (8):33.

[4]杜萌. 最高检调研报告披露拟以必要性审查减少羁押[N]. 法制日报, 2010-03-04(02).

[5]卢俊宇. 上海市检察机关逐步探索“公开听审”逮捕案件[EB/OL].(2013-09-11).[2015-01-20]. http://news.xinhuanet.com/legal/2013-09/11/c_125365372.htm.

[6]陈永生. 逮捕的中国问题与制度应对——以2012年刑事诉讼法对逮捕制度的修改为中心[J]. 政法论坛, 2013, (4):17-18.

[7]托马斯·魏根特. 德国刑事诉讼程序[M]. 岳礼玲,温小洁,译. 北京:中国政法大学出版社, 2004:207.

Abstract:The arrest rate has declined obviously in China since the implementation of new Criminal Procedure Law. It is found through preliminary analysis that the decrease of arrest and arrest rate is unrelated to natural changes of crime rate, and relative reform of arrest system and management system are probably real impact factors. The case study of C City indicates that the enhancement of check and control on arrest cases with flaws results in a sharp decline in arrest of misdemeanor cases, which is the key factor leading to the decline in arrest and arrest rates. Due to accused style check mechanism, the review of arrest necessity plays a role in reducing undue arrest, but the role is less than expected. The “judicial” arrest review procedure including interrogation of criminal suspects and considering the views of defense lawyers has relatively limited impacts on the decision on arrest. To further control improper arrest, it needs to reform comprehensively the existing arrest review procedure. The review of arrest should change from accused style check mechanism to comprehensive evaluation mechanism, and gradually from administrative quasijudicial procedure towards adversarial judicial procedure. Meanwhile, considering the value target of litigation protection, it is also necessary to make major adjustments of strategies of detain control on misdemeanor cases and replace administrative assessment management with speedtrial procedure in entire process.

Key Words: impact factors of arrest rate; arrest with flaws; accused style check mechanismendprint