多相流量计技术的开发应用

2015-05-29万里中国石油集团工程设计有限责任公司北京分公司北京100085

万里(中国石油集团工程设计有限责任公司北京分公司,北京100085)

黄华伦(北京兴油工程项目管理有限公司,北京100085)

管柱式气液旋流分离器应用的是GLCC(Gas-Liquid Cylin⁃drical Cyclone)气液柱状旋流分离技术,利用气液密度差在竖直管道中形成离心原理使气液分离,是一种简单高效的气液分离技术。以GLCC分离技术为基础的产品,能有效解决油气水产量计量、气液分离、段塞流处理等技术难题。本次使用的管柱式气液旋流分离器位于多井汇聚的集输站平台上,共7口单井涵盖3个油藏,基本包含了油田的主要产能油藏。

管柱式气液旋流分离器相对传统测试分离器来说具有小型化、计量回路简单、重量轻、分离时间短、橇装移动灵活等优势,对现阶段控制成本提高采油效率的油田运营来说有着更大的优势。

1 管柱式气液旋流分离器的分离原理

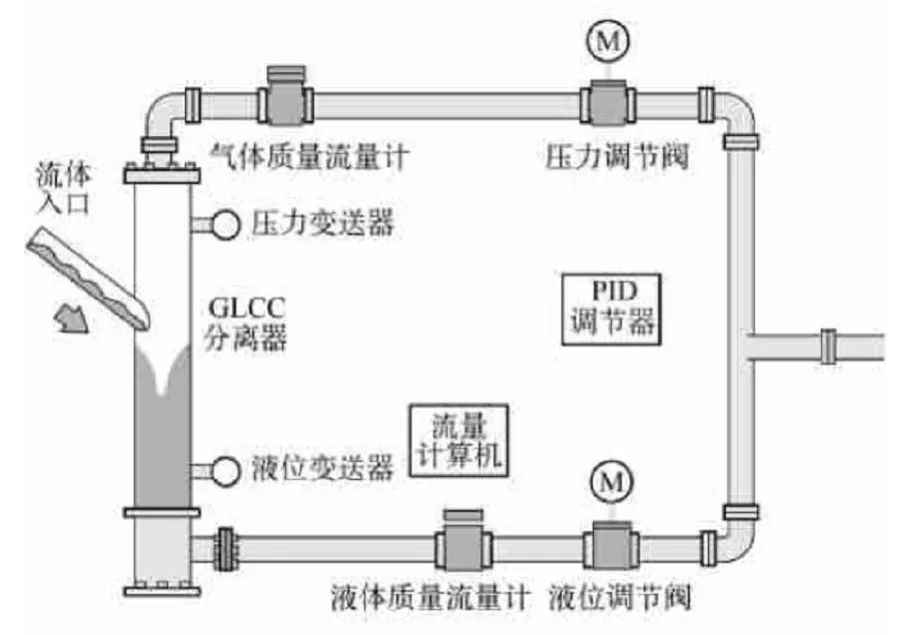

如图1所示,根据分离过程中各阶段实现的功能,由一个倾角向下的管道从切线方向与一个垂直的管道相连,既没有可移动部件,也无需内部装置,气体和液体分离后分别从直管的顶部和底部排出,气液相混合物是由旋流转动产生的离心力以及重力进行分离,形成一个倒圆锥型的涡流面,从而实现油井产出物的气液分离。

图1

整个分离过程,通过气相及液相管路所配的自动调节阀,采用优化控制方案,保证分离器的液位处于最佳,从而使系统稳定,分离效果好,以便提高计量准确度。同时,配置在液相管路中的自动调节阀通过PID调节,控制分离器的液位,并输出一个开度反馈信号,传送给气相管路中的自动调节阀控制器,作为该控制器的输入值控制气相自动调节阀的开度,辅助液相自动调节阀对液位的控制,而压力传感器的信号输入到气相自动调节阀控制器,作为压力高自动连锁保护。图2是管柱式气液旋流分离器的控制原理示意图。

图2

2 产品应用

管柱式气液旋流分离器分离计量橇应用于集输站多井切换和联合计量,实现产量计量、生产动态监测等,如图3所示。在橇内同时集成了在线式含水率分析仪,可以实时地监测含水率的变化,用于油藏精细化管理和今后数字化油田对单井含水率变化的实时监测。

对于多相流所需要输入的参数有油、气、水三者的工况密度,设备本身直接测量的数据是液相的混合流量、气相流量、含水率。经过套用Black oil模型进行PVT计算得出油、气、水三者的流量。

国际上对多相流计量的油气水三相计量不确定度的通用指标一般是10%以内,本次与测试分离器及勘探开发数据的对比,其油气水三相的计量不确定度在设计条件下,通过高效分离和精确的补偿算法,可以持续控制在8%以内;含水率的误差在5%以内。

图3

以下是单井的对比测试结果。

管柱式气液旋流分离器气相及液相均采用质量流量计,由于是对混合流体的持续计量,稳定时间在半小时内,所以每口单井的计量时间投运后可大幅度的缩减。同时,使用该装置后相对传统分离器能使压损降低0.15 MPa-0.2MPa。如果应用在原油外输环节也可以降低外输泵功率,减少了电能的消耗。管柱式分离器的结构特点避免了气串液路和液串气路,管线没有堵塞现象,基本不需要排污处理,有效的减少了环境污染。对于现场实际工况,可根据变化调整模型算法,便于更加适应实际需求。这一点对于油藏分析以及及时调整生产计划有着积极的作用。

从对比测试结果可以看出:气相不确定度≤7%,液相不确定度≤10%,含水率由于现阶段基本趋近于1%,所有含水分析仪所带入计算的值为实验室提供,气液比≤5%。基本满足生产单位对多相流测试的要求。

3 结语

管柱式气液旋流分离器计量装置应用于高产油田。作为比对测试阶段,此橇装多相流量计基本满足实际生产需要,体积和维护方面有着明显优化提升,日常使用无需排污,计量时间短。尤其方便了在中东沙漠环境下的人员操作,提高计量效率。

多相流计量技术在中东油田的成功开发应用,实现了单井连续计量和分线连续计量,改善了传统测试分离器计量方法的间断性和不准确性,弥补了小体积分离计量准确度差的不足,达到了规范要求的计量精度,完善了石油多相流混相输送工艺技术,通过对比测试,达到了油气田集输规范规定的单井油气水计量准确度≤±10%的要求,为整个油田的产能精细化管理迈出了坚实的一步。