“省港合作”中小学校长培训的实践探索与启示

2015-05-29高小强

高小强

(西北师范大学教育学院,甘肃 兰州 730070)

近年来,我国中小学校长培训项目获得长足发展,全国四级校长培训网络基本覆盖了各地区、各层次的校长培训,校长持证上岗和轮训制度也逐渐确立,这些措施都对我国教育改革起到了极大的推进作用。[1]需要指出的是,省级培训在其中发挥着更高层次的国家级培训和较低层次的市县级培训所不能替代的作用,因此显得更为重要。

面对教育发展方式的转型,校长培训如何应对和适应是每一个培训机构的培训者和教师教育的研究者必须思考和研究的首要问题。同时,伴随着当代社会学、哲学、心理学、教育学以及成人学习理论的不断发展,校长培训也必须吸收人类文化进步的一切成果进行不断的改革与创新。[2]2013年11月初,“甘肃省农村义务教育学校校长专业能力提升培训”正式启动。到2014年底,该项目已经举办了三期(其中第一期和第三期培训农村初中校长,第二期培训农村小学校长)。从已经完成一个完整循环的第一期培训可以看出,此项培训与以往所开展的校长培训有很多不同与创新之处。本文即以第一期培训为个案,主要从培训主体以及他们之间的关系、培训的流程和对于校长培训工作的启示等三个方面展开论述。

一、培训相关主体及关系网络

(一)培训主体的类型与功能

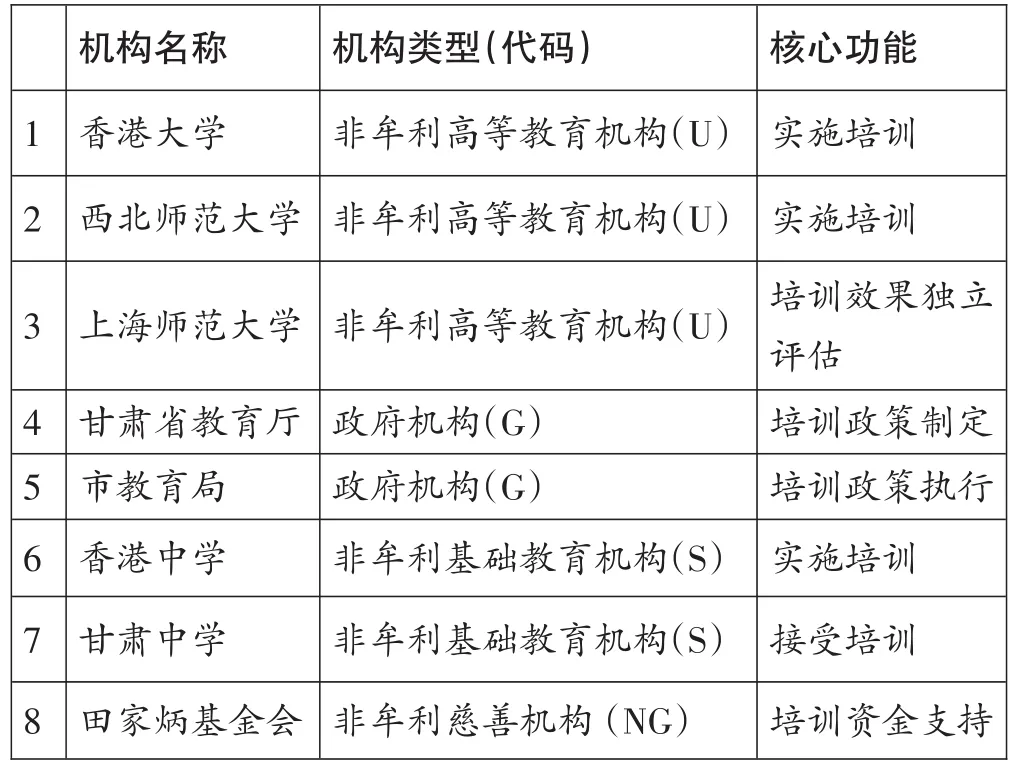

根据属地性质,培训项目的相关方分属于大陆和香港两地,该培训所涉及的机构包括大学、省市级教育管理部门、中学以及慈善机构等。不同的机构在培训过程中发挥着不同的作用(详细情况参见表1)。

需要指出的是,第一期培训中,参与培训的人员按照其角色与分工共涉及五类人员43人。其中,培训专家共9位(香港大学5位,西北师范大学4位);评估专家共2位,皆来自上海师范大学;政府官员共7位(包括甘肃省教育厅师范处处长、督导室主任以及来自甘肃省4个市的教育局或督导室的5位官员);中学校长则包括香港5所中学的校长以及甘肃19所农村中学的校长共24人;慈善机构项目负责人员1人。上述43人又分别属于施训方、受训方和第三方机构三个阵营。其中有22人属于施训方,19人属于受训方,2人属于第三方,可见,此次培训是由24人为甘肃19位校长提供培训服务、支持与帮助。由此我们不难看出,该培训是由大学、政府、中学以及非政府组织等多方机构及人员共同参与、协作完成的活动。

(二)培训各方建构的关系网络

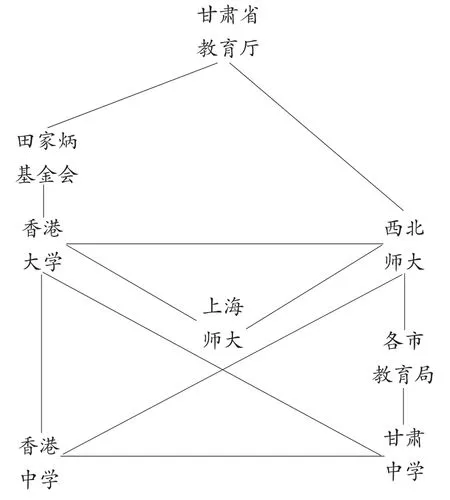

尽管此项培训的参与机构较多,人员组成也较为多元,但因在培训过程中各方人员都能够各司其职,所以整个培训工作进展得有条不紊。我们根据对八家机构自己所承担的角色以及参与的活动进行梳理发现,它们形成了如图1所示的关系网络。在这个类似“房型”的关系网络中,甘肃省教育厅、田家炳基金会、香港大学和西北师范大学共同构成了“房屋”的屋顶,也正是这四方机构共同完成了培训项目的顶层设计。上述四方的合作使得培训在培训政策、培训资金、培训人员等方面获得了保障;与香港大学有着密切合作关系的香港中学则为来港学习的甘肃中学校长搭建了观摩、体验、交流、学习和实践的平台;上海师范大学作为第三方评估机构为整个培训的实施效果进行细致客观的观察与评估,为培训工作的进一步改善提供重要的智力支持;甘肃各地市教育局作为教育行政机构主要起着上传下达的作用,同时承担着本地区校长培训的领导与监督作用。

二、培训的流程

以时间为序,此项培训的整个流程可以分为三阶段九环节。

(一)培训前准备阶段

“凡事预则立不预则废”,一次成功的校长培训亦是如此。在培训准备环节,培训事业相关方的四类八家机构各自按照分工承担起自己的责任。香港大学负责培训需求调查及制订培训方案,西北师范大学负责为两地集中培训做准备,上海师范大学负责为评估做准备,甘肃省教育厅负责确定培训人员及下达相关文件,各市教育局负责上报校长及传达相关文件,香港中学负责为接待甘肃校长参访做准备,甘肃中学负责为参加培训做准备,田家炳基金会负责提供资金支持。

表1 培训主体名称、类型及其核心功能

图1 培训各相关方建构的关系网络

其中需要指出的是,香港大学在培训开始前一个月就进行了培训需求问卷调查。问卷调查的对象不仅包括即将参加培训的19位农村中学校长,还包括参与此次培训的7名教育部门官员和4名西北师范大学的培训专家。正是这科学、严谨的培训需求调查为培训方案的制订以及整个培训的圆满完成打下了基础。

(二)集中培训阶段

1.赴港前在兰州集中培训

赴港前在兰州集中培训(2013-11-09—2013-11-10)是集中培训阶段的第一环节。虽然该环节只有短短的两天时间,但是对于后续的赴港培训起着至关重要的作用。在兰州集中培训的地点在西北师范大学,培训主要采取讲座和研讨的方式。培训内容包括香港的教育概况、香港的教育管理、大陆与香港文化比较及学校改进、香港的特殊教育等四个主题。主讲人是来自香港大学的首席培训专家,也是此次培训活动香港大学方面的负责人。西北师范大学的培训专家起支持与协助作用。

2.赴港集中培训

赴港集中培训是集中培训环节的第二阶段,学习时间从2013年11月12日—21日,共计10天。在港集中培训主要围绕“学与教”和“公民与道德教育”两个主题展开。培训以讲座研讨和学校参访交替进行的形式展开。这样的课程安排有助于甘肃的校长们在接触相关教育理念的同时也能够看到这些教育理念在香港学校实际的应用情况。在港培训期间,四方机构五类人员根据自己的工作需要,先后参与到了培训当中。

3.返兰集中回顾与总结

返兰集中回顾与总结(2013-11-23—2013-11-24)是集中培训的第三环节。主要有两项工作:首先是对前期的学习进行回顾与总结;其次是由西北师范大学的4位培训专家负责指导19位参训校长制订学校改进计划。与此同时,各市的教育官员负责制订本市的市级集中研讨方案。在学校改进计划草案获得指导教师的通过、各市集中研讨方案草案确定之后,集中培训才宣告结束。

综上,在赴港前和在港集中培训阶段,香港大学的培训专家相对而言处于主导地位,西北师范大学的培训专家则起着学术支持与协助的作用;而在返兰集中回顾与总结阶段,培训的主导权则开始转移到了西北师范大学培训专家的手里。另外还需要指出的是,全程参与集中培训的7名教育管理部门的官员有着双重的身份:对于甘肃农村校长而言,他们是管理者和监督者;对于香港大学和西北师范大学的培训专家而言他们又是培训对象。

(三)学校改进计划实践阶段

1.学校改进计划的文本修订与初步实施

学校改进计划的文本修订与初步实施是学校改进计划实践阶段的第一个环节,该项工作在2013年11月24日至2014年3月28日之间完成。参与人员包括香港大学培训专家、西北师范大学培训专家、各市教育局官员以及各参训学校校长等。19名校长返回各自的学校之后要根据学校的具体情况对学校改进计划的文本进一步加以修订,同时在学校内部署学校改进计划的实施工作。在此过程中,校长们可以通过香港大学提供的网站以及西北师范大学组建的QQ群随时进行咨询,香港大学和西北师范大学的指导教师则可以根据校长们的要求提供帮助;各市教育管理部门则根据事先拟定的市级集中研讨方案组织研讨会,以促进各校学校改进计划的真正落实。

2.省级集中研讨

省级集中研讨(2014-03-29—2014-03-31)是学校改进计划实践阶段的第二个环节,也是继集中培训之后的第二次集中。省级集中研讨由西北师范大学负责组织,主要目的是为参训校长提供一个互相交流其学校改进计划实施阶段性成果的平台。参与的机构与人员为西北师范大学培训专家、各市教育局官员及各参训学校校长等。省级集中研讨的主要议程包括三项:一是各市教育局官员分别汇报市级研讨的相关情况;二是19位校长分别汇报各自学校改进计划实施的具体情况以及存在的困惑与问题;三是西北师范大学的培训专家就每一位校长所提出的困惑或者问题进行解答与指导。

3.回访学校与实地指导

回访学校是学校改进计划实践阶段的第三个环节。在2014年4月15日—17日和2014年4月21日—24日两个时间段,香港大学导师回访团8名成员分为4个小组先后对甘肃省4个市19所参训学校中的12所(每市3所)进行了回访。回访的目的是实地考察参训校长实施学校改进计划的情况,包括对实施的效果评估和对实施中存在的问题进行指导与建议。参与此次回访的还包括西北师范大学的指导教师以及上海师范大学的评估专家。

4.后续按需指导阶段

在香港大学导师团组织的回访工作结束之后近一年的时间里,参训学校将继续稳步推进学校改进计划,香港大学以及西北师范大学的指导教师则通过远程方式随时为他们提供指导与支持。另外,各市教育局也根据本市的规划对这些学校进行相应的监督、指导与支持。

5.学校改进成果汇报与推介阶段

在第一期参训学校继续推进学校改进计划一年之后,第二期培训也已经进入到了省级集中研讨环节。第一批参训校长被要求参与第二批校长的省级研讨。他们的主要任务一是向西北师范大学的指导教师汇报自己学校近一年学校改进计划推进的情况,对于推出新的学校改进计划的校长,西北师范大学的指导教师则可以继续为其进行论证与指导;二是要求第一期校长对第二期校长的学校改进计划的修订与实施工作进行帮扶与指导。

综上所述,三阶段九环节的校长培训模式是“弹性的、循环式的和折中的”,“旨在促进校长整体的、持续性的专业发展,从而满足学校各方面的要求”。[3]这种培训模式对于校长们自身的专业发展和学校的改进与发展都能够产生较为持久的影响。

三、结论与启示

当前,国家对中小学校长整体素质提出了明确要求,社会对中小学校长也一直寄予很高的期望。在这种背景下,甘肃省的中小学校长培训项目在因地制宜的前提下所做的培训机制与培训模式方面的尝试无疑有着理论意义与实践价值。

首先,该培训较好地体现了管、办、评分离的原则。甘肃省教育行政部门在整个培训过程中对自己的定位和角色非常清楚。作为培训管理者的省市两级教育行政部门更多地将精力用在对参训校长的组织与管理上,为其他培训相关方工作的开展奠定了基础。

其次,该培训很好地体现了教育培训的公益性与社会效益原则。一是培训的主要资金来自于田家炳基金会,香港大学通过竞标获得培训资质。作为资金的使用者其原则是做好“成本控制”而不是“盈利”。二是参与培训的港方人员包括大学教授、教育局退休官员、在任以及退休的中学校长,大多属于“义工”,为此次甘肃校长培训无偿提供支持与服务。

最后,该培训还体现了多元主体协同工作的原则。一方面,该培训的核心工作是由香港以及甘肃两地在中小学校长培训方面最有影响力的两所大学承担的,两所大学在其所在地都具备了较强的资源整合能力;另一方面,两所大学都因为谋求建立一种校长培训的“长效机制”而非满足于短期效益而显得志同道合。对于地处西北的中小学校长培训机构而言,其培训资源相对欠缺,与香港大学的合作就可以很好地解决培训资源不足的问题。而对香港大学而言,要保证其培训长期效果的实现,还需要后续的跟踪指导,这一任务则更多地由更具地利优势的西北师范大学的指导教师来完成。

总之,在追求公益性和社会效益的前提下,提高中小学校长培训的有效性并建立能够促进参训校长专业发展的长效机制已成为培训机构最为紧迫的问题。对于西部欠发达省份而言,甘肃省所尝试的这种校长培训机制具有的借鉴意义就在于:首先,它能够较好地解决培训资金相对短缺的问题。其次,它也能够解决西部省份优质培训师资相对不足的问题。再次,该培训模式还能够较好地解决培训实践、观摩基地偏少和质量偏低的问题。最后,该模式还存在可能的变体,即除了与香港的这种合作之外——若立足境内,则可以考虑和教育发达的其他省份培训机构之间进行培训合作;若放眼国际,还可以进一步尝试与国外大学或优质校长培训机构进行类似的合作。▲

[1]王光明.加拿大著名大学的中小学校长培训项目研究及启示[J].国家教育行政学院学报,2017(7):92-95.

[2]李更生,鲁林岳.走进教育现场:基于教育现象学的校长培训范式的转型[J].教育研究,2012(12):128-133.

[3]HO-MING NG.Construction of a Model on Continuous Professional Development of School Leaders[J].International Studies in Educational Administration(ISEA),2001,29(2):76-90.