连州十周年

2015-05-29

再造奇遇

今天,数码和互联网技术带给人类翻天覆地的变化,经由这些技术革命,摄影早已被进入到后媒介时代,作为高度依赖技术发展的摄影,因其后媒介的特征而成为当下所有叙述媒介中的重要成员。当我们中的大部分人还在踩着现代主义的足迹追求当代摄影的形式和语言时,我们已经无法回避新时代所带来的冲击。

也许我们应当豁达一些,把艺术只看作方式而非目地,才能更加轻松,事实上艺术也只是通往精神天堂的通路而已,现在,我们需要在一个时间的维度上检视一下通路上的砖石。以十年为单位(2005年至2014年),它唯一的合法性就是十年前我们在连州这个小城创立了一个摄影节,而这个摄影节十年所走过的专业历程也正是我们在这里探索中国当代摄影的实践历程。现在,我们以“再造奇遇”(摄影如同奇遇——罗兰·巴特)为题,把这十年的中国当代摄影集结成一本书和一个展览,这里无意于采用历史主义的方式、用艺术史的范式来展开叙述,这个时代有着各种各样的科学却从未局限于任何单一范式,为了方便叙述,这里只是按艺术家们作品的主要特点分了八个部分,这决非某种范式或流派的总结归类,且不同部分的作品在内容或形式上有着或多或少的交叉,旨在方便展开阅读。

2005年至2014年是中国人的生活发生质变的时期,经济的发展让中国社会内部各个层面都发生了巨变,巨变带来的不仅是许多新的社会内在的问题,更显现为外在许多超越我们日常想像的“壮观”图景。“现代化的景观”这一部分的艺术家着重于表现在新十年现代化影响下的中国城乡巨变,他们对社会问题的深层把握、在视觉呈现方面更为冷静的观察以及新技术手段的尝试都让其表述呈现出一些前所未有的维度。

纪录作为摄影天然的属性,一直担当着重要的责任,就实践人群来讲,它在所有摄影实践中占居着极为重要的地位,“历史的某处”这一部分的艺术家,坚持在摄影本身的属性上下功夫,用相机作手术刀,切割中国现实中的人与事、情与景,同时他们用更为理性、审慎的镜头,质疑照片的真实性,用批判的态度和更为多元的艺术表现方式切入中国现实。

摄影发明早期,作为一种机械的手段,人们质疑它无法与其它艺术更强大的能动性和主观意识相比,而这些元素对衡量艺术来讲成为一种标准。摄影家借鉴摆布与导演式的摄影方式在朱丽叶·玛格丽特·卡梅伦夫人的时代已践行了,贝亚尔·伊波利特的“溺亡者”是摆布式摄影的代表,阿尔弗雷德·斯特格利兹更是终其一生不厌其烦地拍摄其画家夫人,加拿大艺术家杰夫·沃的导演式当代摄影实践成为最能抓住摄影核心力量、言说深刻命题的导演式摄影杰作……本部分涉及的中国艺术家们选择摆布和导演的方式,不仅是对摄影更主观意识领域的探索,也是在中国这个严峻纷繁的现实中选择的一种摄影解决之道。

“传统的回溯”中的传统既有对东方文化的缅怀,也有对西方传统摄影的指涉,特别是对于一个东方的摄影艺术家来讲,当他无法释怀自己血液中流淌的某些固有的情怀,又选择了摄影这个洋玩意儿来应对时,他的困难是较那些天然占有摄影这个工具的西方人大得多的。很少有把这两个方面的问题都解决得好的,要么流于肤浅、表面的东方符号,要么还是西方的眼睛西方的范式。幸好,参与这个部分的艺术家们有着对摄影和传统良好的修养,能让我们看到摄影在东方焕发出的崭新魅力。

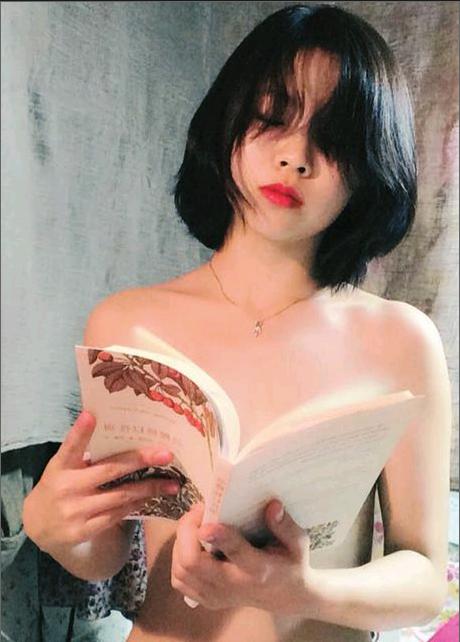

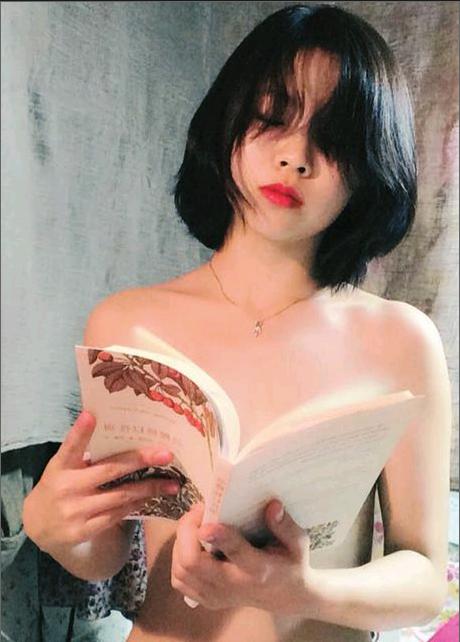

极具私密和个体色彩的个人主观性观看,既包含摄影家对自我的坦率审视; 也包含对朋友甚至陌生人私密生活的兴趣与窥视。前者绝决的摄影方式如南·格尔丁,即使这种艺术因其自我规避、自我为中心而经常糟到批评,它与超个人主义联系在一起(超个人主义是大众文化和大众传媒本身的产物,与方兴未艾的网络文化和后媒体的集体特性相反)。而私密艺术的概念显得有些矛盾,因为要获得作为艺术的合法性,就要由私人空间向公共空间过渡,它与通常的家庭照片不同之处在于,家庭照片根本不追求艺术上的合法性。中国年轻一代的摄影家中有一批人热爱这种更为主观放任的摄影方式,他们在倍受压抑的现实环境下选择这样的摄影,游戏或疗伤。

现代主义时期,艺术家不但对自己作为艺术创作主体的身份始无前例地彰显出来,艺术家对自己存在于世界的意义也愈来愈敏感,如果说艺术某种程度上是艺术家对世界的个体经验的表达,那么艺术家个体的独特生命的经历往往会转化作极为精彩的叙述。另一方面,紧张的生存空间中,外界政治、经济等方面对身体的挤压和限制,也让艺术家有摆脱窒息的冲动,这时,异于常人敏感的艺术家们多会用某种艺术的方式排遣。

如果说传统艺术和现代主义时期的艺术具有某种诗意,那么摄影却是一个冷冰冰的家伙,它看上去不那么有诗意。正是这种冷冰冰的气质,使得摄影具有批判现代主义的气质。今天,摄影因其广泛的表达方式与主题已成为公认的极具价值的艺术媒介(霍普·金斯利《艺术的诱惑》),无数摄影艺术家在其根本的语言探索层面作出自己的实践,我们在这里展现的是中国摄影艺术家中为数不多的语言实验的案例。

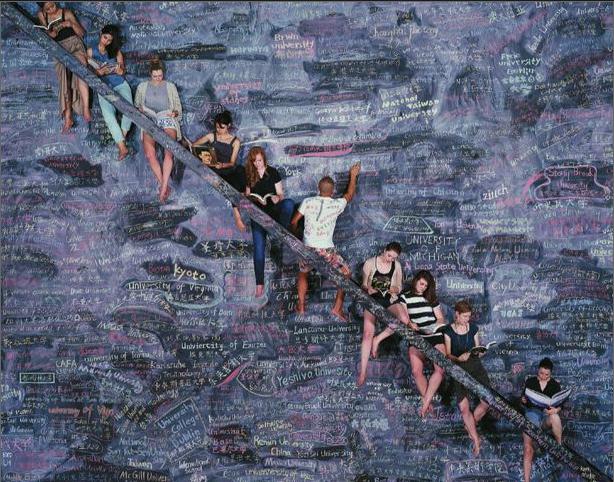

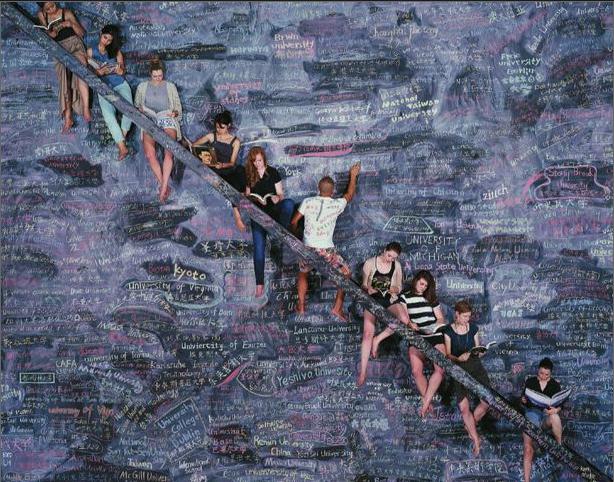

摄影的出现,是工业文明带动人类文化进步的具体表现,它使人类在表达信息和交流观点方面得到了前所未有的拓展。它让每一个普通人都可以操控一台相机,进入一个新的媒介时代,因它无时无刻不在与其它媒介共同发出声音,使得它天生具有一种后媒介的特点。互联网时代的强大影响力,摄影的低技术门槛,更是使得人人都可以成为艺术家。摄影成为一种极有力量的后媒介,艺术家们运用杂志、报刊、广告、收集旧照片、翻拍名作、发动网络自拍等形式,发起新一轮真正具有后现代主义集体创作、消解作者的行动。未来,它将是打破艺术的神话,让高高在上的艺术消亡的重要力量。罗兰·巴特看到而又回避说出的未来,被现代艺术评论家伊夫·阿兰·博瓦毫不留情指出:现代的作者是否因筋疲力尽、因山穷水尽而最终泯灭?或是由于技术的发展、文化的工业化而被宣判死亡?米歇尔·福柯则认为:现代的创作者将变为一个简单的职能,汇编和整理的职能。

而使绘画最终消亡的将是照相机与它机械化的功能,四年前来连州参展的西班牙摄影大师乔安·方库贝尔塔、这个把摄影作为后媒介的代表人物也早就说过:艺术家将不再是生产者,未来的摄影艺术家将会是思考、研究型的,他们的工作就是对现成图片的研究、整理、汇编。(撰文/段煜婷)

中国当代摄影的节点性思

2014第十届连州国际摄影节轰轰烈烈地过去了,在这样的历史节点和当口,或许需要作些回顾、反思和展望。

连州摄影节,无疑是中国摄影的学术标杆。从这里走出了大量的年轻摄影师,他们已经成为今天中国当代摄影的中坚力量。从连州摄影节上的中国当代摄影十年回顾展中,我们基本上可以获得近十年来,中国当代摄影发展的全景式扫描。如果把目光拉远一点,将这黄金十年的发展与上世纪80年代以来整个中国摄影的发展进行某种拼接和比对,或许可以在历史的纵深上,为中国当代摄影理出一个更为清晰的发展脉络和框架,也为将来摄影节学术框架的架构提供某种提示。当然,面对当下发生的、如此丰富鲜活的摄影和艺术现象,要进行近距离的历史性审视是艰难的,也必然是偏妄的。但是,在泥沙俱下的历史洪流中厘定一些观测点和路标,对于我们拨开历史迷雾,躲避沉珂暗礁,重新确定行进方向并开辟新的航道来说,却又是必要的,故以有此文。

需要说明的是,因为摄影和艺术剪不断理还乱的关系,我这里作的这一番审视,将有意在这两者之间进行某种廓清和沟通,廓清的是,摄影作为一种现代性工具的本然特征,比如它的记录性等,未必天然就和艺术发生关系,甚至在很多时候,它根本自成一体,与艺术并无关系,它更倾向于调查取证式影像记录,比如新闻摄影和绝大部分报道摄影。如果说今天我们认为还有隔绝于艺术的一块自足独立的摄影领域存在,那它指的应该就是这样一部分摄影方式。但这个不是我要谈论的重点,我想要说的,是在摄影和艺术之间实现一种良性沟通,而且,是要把摄影与我们今天最为重要的艺术——当代艺术(不是古典艺术也不是现代艺术)之间实现一种沟通。这种沟通达成的结果,我们可以称之为当代摄影。因为我们知道,摄影这一媒介,已经成为了当代艺术中的一种显性媒介,它已经成为艺术家们表达个人观点、参与公共生活,并对我们的历史和文化处境进行反思追问的重要工具。正是因为摄影与当代艺术之间这种融合关系,所以,从艺术史的角度来考察摄影就显得尤为重要。

摄影,自其诞生之日起,就是为着快捷方便的记录世界而来。只是它与传统古典绘画在描述外在世界上有着天然的相似性,所以便与绘画解下了难解难分的宿怨。先是模仿绘画,刻意追求绘画的意境和效果,有了画意摄影的滥觞,接着发现一味地模仿终归不是长久之计,于是开始寻求摄影自身的独立自主之路,这种独立意识催生了现代主义摄影的诞生,现代主义摄影追求自身媒介的独特属性和价值,比如客观精确的捕捉、一次性成像、丰富细腻的影调表现等等,从而确立了现代摄影美学的根基,摄影师安塞尔·亚当斯代表着这一美学的巅峰体现。直到今天,这一美学追求仍然是摄影不可撼动的主流,这在纪实、报道和新闻摄影领域尤其如此。

如果把现代主义摄影放在整个艺术史背景来考量,它其实与其它艺术门类一样,被现代主义美学所统领,即它们都有着对媒介本身特质的重视,对语言风格的挖掘和探索,对形式主义的自律。总之,现代主义美学为各艺术门类建构起一个自足独立的审美王国。单就摄影来说,现代美学意味着每一张照片都是一个充满灵韵的艺术作品,它有着自身的完整性,也就是说,每一张照片都是一个单独的审美对象,其意义是自我指涉的,它已经被内在的赋予了某种独立的意义、价值或某种形而上的超越性,观众们通过凝神静观就可以从照片中获得某种审美愉悦或启示。比如韦斯顿、坎宁安、布列松以及亚当斯的那些经典作品。

但是,我这里想表达的是,在这种自足自律的艺术中,隐含着一种不可调和的困境:一方面,现代艺术因为将媒介属性作为其艺术主旨,使得艺术日益堕入唯美和形式的内在逻辑之中,艺术与生活的距离愈来愈远,失去了批判现实、介入现实的可能性;另一方面,自现代性启蒙以来,确立了一种主体客体之间二元对立的审美机制,这一机制导致观众对艺术作品的接受方式严重固化和僵化,在这一模式之下,单个的、封闭的、有机的艺术作品成为审美客体,观众成为审美主体,沉浸式冥想凝思成为主客体之间的交流方式,当观众面对这样一种艺术作品时,通常习惯性地已经在潜意识里形成了,一种对于社会和谐、视觉愉悦的审美期待,即便是那些批判社会的作品,也会由于观众的这种审美期待,转而化成了一种对本应批判的内容的肯定(这一现象在今天的中国摄影里面尤其常见)。这两方面的原因使得现代艺术越来越无法胜任当代艺术家表达个体与世界之间关系的历史重任,在这样的境况之下,我们需要有新的艺术感知和表达方式,于是就有了后现代艺术(摄影)或者当代艺术(摄影)的历史出场。

接下来,我想重点阐述的是,所谓当代摄影的实质是什么?为什么它是今天更为有效的表达方式?

前文说到现代艺术到后现代艺术转变,对应到摄影领域,就是现代主义摄影到后现代主义摄影的转变,这种转变到底指的是什么呢?我认为主要就是一种语言模式的切换。如果说古典艺术、现代艺术主要使用的是一种再现和表现的语言模式,那么后现代艺术主要使用的是符号学的语言模式,它更倾向于用符号语言去言说某种观点或事件。摄影批评家阿里亚纳·波莱《有关权力和政治:斯泰肯在现代艺术博物馆》中提出了在摄影中所对应的问题:摄影,到底是应该遵循艺术风格史的惯例,凭借自身的审美特质和语言重续审美形式主义、现代主义和精英主义的辉煌历程?还是重视摄影这一媒介在大众文化中的传播功能,研究照片在政治、社会和意识形态语境下被观看和被使用而揭示出来的意义?简言之,是重视照片本身的审美特质还是从照片出发,关注其在传播和使用过程中的文化意义?

很明显,在再现和表现的语言模式中,形式品质本身显得尤为重要;但在符号学语言模式中,照片成了一个文化符号,照片本身的意义和价值并非自明的,而是在使用过程中被积极地、动态地建构起来的。所以摄影在使用中实际起作用的方式更为重要,是使用的方式和语境决定了照片的意义和价值。这个时候,如果我们汲汲于照片的形式品质分析,往往不得要领,而立足于整体文化情境的符号学分析或许才是正确之道,这也是越来越多的批评家选择从视觉文化研究的角度进行摄影批评的原因所在。

这就是后现代摄影或者当代摄影所采用的语言模式,它使得艺术家走出摄影本体的语言局限,不再拘泥于媒介语言本身,也不再固守摄影师的身份,而是以一个智识分子的身份,立足于当下现实文化处境,充分运用自己全部的感性和智性力量,调动一切历史和当下资源,从社会、文化、政治等多个角度切入去构建一个具有丰富意义的艺术空间。具体来说,此时的摄影师不再只是单纯按下快门,更多的,他需要在已有照片的基础上进行更多的文化思考,通过筛选、编辑、合成、传播等方式完成更高意义上的观念传达。只有这样,艺术才有可能真正走下神坛,融入现实的文化和生活,起到积极的文化构建作用。(典型的例子有《北京银矿》和《新清明上河图》)

以上,回顾了摄影这一媒介发展的主要历史节点以及摄影与艺术(尤其是当代艺术)相互交融发展的语言范式的转变。接下里,我们看看中国当代摄影是如何呼应世界摄影潮流和自我调整的。

这里不谈纯摄影领域那块,比如新闻摄影、报道摄影等取证式摄影,而是谈摄影与艺术(当代艺术)结合的那块,也就是实现了向符号学语言模式转换的摄影。

我们谈论中国当代摄影的发展一般从上世纪70年代末80年代初的四月影会开始谈起,这是因为他们冲破了长期以来摄影遭受政治宣传绑架的禁锢,开始关注普通人的人性和生存状态,这是一个相当了不起的进步,他们的重要性怎么强调都不为过。应该说,中国后来纪实摄影的发展也是从这里起步的,从关注普通人到关注底层和边缘人群(张海儿、赵铁林、吕楠等),他们所秉承的人文立场、现实关怀一直影响至今。放在世界摄影史来看,他们大概等同于上世纪初刘易斯·海因所开始倡导的社会纪实摄影和后来蔚为大观的FSA(农业生产安全局)摄影。

但问题也就来了,尽管纪实摄影在今天依然重要,但我们也可见到他影响的日渐式微,这里说它式微不是说它价值越来越低,而是其语言模式的陈旧,使得它不复有当初语境下的先锋和颠覆力量,尤其是在今天这个日益复杂的后工业社会,简单的直接摄影已无法探讨复杂的政治、文化、社会议题。这就导致了一个很尴尬的问题:大批传统摄影师因为自身知识结构的落后和观念的守旧无法参与到当代摄影的复杂议题中来,他们顿感落寞,只有少数实现了成功转型,比如刘铮、韩磊、王久良等。相反,一批本不在摄影领域的当代艺术家,由于其本身思维的开阔,反而能充分意识到摄影这一媒介的价值,创作出了新的当代摄影作品,比如邱志杰、郑国谷、王庆松等。这其中的较量令人回味。

其实早在上世纪90年代初,就有一批当代艺术家开始了以摄影为媒介的艺术实验,到90年代中后期已经有了一定规模,批评家岛子和朱其还在1997和1998年分别策划了两场观念摄影展,但囿于圈子意识,这些创作实践似乎并未对摄影界有什么特别冲击,一直到2002年平遥国际摄影节,当这些新摄影以整体面目突然闯进半封闭状态的摄影圈的时候,才引起摄影圈极大的震动和讨论。这应该算摄影与当代艺术发生关系的第一个重要节点。

从2002年平遥国际摄影节之后,随着各大摄影节的连续开启,摄影与当代艺术的交流日益增多,中国当代摄影迎来了它的黄金发展期。而连州,这个南方山区小城,也因为摄影节的开启成为了中国当代摄影版图上一颗最为耀眼的明星。从连州当代摄影十年回顾中,我们可以看到,大部分摄影师已经脱离了传统纪实摄影相对固化僵硬的修辞套路,进入了一种更为个性化、多元化的表达空间。

艺术总监段煜婷把这十年的作品按照主要特点大致分为了八类。总的说来,这十年的影像实践呈现了一种打开思路之后的开阔性与丰富性。比如“现代化的景观”和“历史的某处”两个单元,是艺术家紧扣时代脉搏、基于时代巨变而作出的个体观看与反思,其中的景观摄影和类型学摄影大行其道,一定程度上反映了这个时代最为激烈变化的社会表征。不过也有部分作品虽然拍的也是批判题材,但画面的经营潜意识里依然可以找到画意唯美摄影的影子,依然是为了寻找一个漂亮的图式,这实际上消解了其本来的批判立场,成为了一种新的糖水片。

“传统的回溯”、“私密的观看”、“身体与身份”、“语言的实验”,这四个单元呈现了中国摄影师更为个性化和多元的的创作方式。他们回避了最为激烈的社会现场,更多地寻找个体内在生命体验的释放,这在中国曾经受极左政治压制下的某些历史时期是无比重要的,放在今天也依然有一定的解放意义,但如果一味耽溺于此,无视时代语境的变化及转型时期的中国现实,则很容易陷入虚无主义和存在主义的泥沼之中。尤其是当一种个人的私密体验无法与普遍的公共体验勾连起来的时候,它便更容易变成自娱自乐和犬儒主义的温床,这种情况,在未曾切身体会过历史厚重感的80后一代艺术家中尤其普遍。要知道,在今天的中国,虚无主义和存在主义是那么的脆弱和无效。

前面几个单元里,艺术家们更多的基于摄影这一媒介自身的属性进行创作,他们在摄影的范畴内挖掘其更大的可能性。而“摆布与导演”、“摄影作为后媒介”这两个单元则更多地属于积极地从传统摄影的陈旧模式中走出来,并主动与当代艺术进行某种合流的艺术家。某种程度上来说,这些作品实现了前文所提及的符号学语言模式的转换。

总的来说,近十年中国当代摄影实践已经展开了全方位的实验和探索,取得了丰硕的成果,但如果站在一个更高的学术视野来考量,我认为,在摄影本体语言的探索上其实空间已经非常有限,而立足现代主义语言模式的摄影也因为其表现形式的固定和僵化,在面对今天这个复杂世界的体验时也显得捉襟见肘,而那些实现了符号学语言模式转换的当代摄影,因为立足广阔的社会文化语境背景、强烈的问题针对性等等特征,使得它无论是在表达情感的强度和深度上,还是在探讨政治、社会和文化议题的复杂程度上,都给了我们一种前所未有震撼体验。或许,是它们,昭示了中国当代摄影的未来。(撰文/吴毅强)