《重编改正四声全形等子》初探

——兼论《四声等子》与《指玄论》的关系

2015-05-28萧振豪

萧振豪

(香港中文大学 中国语言及文学系,香港)

一 《四库》本以前的空白

现存《四声等子》的众多版本,其源头均可追溯到《四库全书》各本,然而各本之间却存在令人难以理解的差异。首先是书题“四声等子”,只有文渊阁本《四库全书》作“四声全形等子”,题签、提要、版心、卷首卷末书题,无一例外;然而文津阁本、按文澜阁本刊印的《粤雅堂丛书》本(后有伍崇曜咸丰辛酉(1861)跋)和《咫进斋丛书》本(《四声等子》初刻时间在1879-1882年间?①有关两种咫进斋丛书本《四声等子》及其初刻年,可参阅王曦(2008:207-209)。),乃至文溯阁本的提要(目前只能看到提要),全部作“四声等子”。根据各本提要的“校上”年月②文渊阁本,乾隆四十六年(1781)十一月;文溯阁本,乾隆四十七年(1782)十月;文津阁本,乾隆四十九年(1784)八月;文澜阁本(据《粤雅堂丛书》本及《咫进斋丛书》本),乾隆五十二年(1787)正月。,可知“全形”一词并非四库馆臣后期增添。不过,到底什么是“全形”,以及“全形”与《四声等子》的关系,一直没有人加以说明,也没有足够的材料可资推论。如果再上溯四库本的来源,(文渊阁)《钦定四库全书总目》载“《四声等子》一卷 浙江范懋柱家天一阁藏本”,可知此书乃天一阁范懋柱于乾隆三十九年(1774)进呈善本之一,查范邦甸《天一阁书目·进呈书》载“《四声等子》一卷”条,但仅有书目并无提要,而从《浙江采进遗书总录‧丙集》记“《四声等子》一卷,天一阁写本”,顶多可以推论天一阁本是抄本,仍无法了解天一阁本的来源。不过这里的书名是“四声等子”,跟文渊阁本又不一样。从四库本出发,无法得知《四声等子》一书的源流,而清代以前的记载更是寥寥可数。

一般认为最早提到《四声等子》的记录是熊泽民后至元二年(1336)《经史正音切韵指南序》:

古有《四声等子》,为传流之正宗,然而中间分析尚有未明,不能曲尽其旨,又且溺于“经坚”、“仁然”之法,而失其真者多矣。

加之《四声等子》被误认作刘鉴所作,因此《四声等子》长期被归属为元代著作。然而参照程端礼(1271-1345)《程氏家塾读书分年日程》卷二提到“丁度《集韵》、司马公《类篇》、《切韵指掌图》、吴氏《诗补音》及《韵补》、《四声等子》、杨氏《韵谱》”等书③四库本误“杨氏《韵谱》”为“韵补”。,《程氏家塾读书分年日程》撰于延祐二年(1315),则《四声等子》的出现,不能晚于南宋。查吴棫为宣和六年(1124)进士,杨倓生卒年约为1120-1185,如果相信程端礼的排列次序,程氏大抵认为《四声等子》是南北宋之交的产物①宫纪子(MIYA Noriko)认为程端礼所指的《四声等子》不能排除是《切韵指南》的可能性。然而《程氏家塾读书分年日程》撰于延祐二年,远早于《切韵指南》的后至元二年序,这样的质疑基本上不能成立(宫纪子2006:464-465)。。

元代以后比较值得注意的材料是笺解《四声等子》的著作,如晁瑮《晁氏宝文堂书目·卷下·韵书》有“《四声等子切韵心法》”,盛仪《(嘉靖)惟扬志·经籍志》有:

《会意分音大广篇韵十卷》(国朝景泰中[1450-1456]惟扬布衣欧淸撰。淸字本源,精于字学,当时夷人入贡,闻其名必造其庐。)《碎金撮要》一卷、《切韵心法秘要》一卷、《四声等子注》一卷(并欧淸撰。)

然而只有书名而没有细目,仍然无法了解《四声等子》在清代以前的流播。此外又有一些书目提到《四声等子》,这些书目和前面提及的两种《四声等子》笺解,书名同样都作“四声等子”,所谓“全形”到底从何而来,让人感到十分费解。

至于《四声等子》的刊刻情况,今人所知更是一片空白。《四声等子》虽然常被误认为刘鉴所作,但《经史正音切韵指南》起码还能看到带有弘治九年(1496)重刊序本以及与《五音集韵》、《玉钥匙》同刻的各种本子,当中更不乏和刻本;《四声等子》则在四库本以前,从来没有任何刊本存世,现在能看到的相关记载,仅存赵宧光《悉昙经传‧学悉昙记》(作于万历丙午[1606]):

宧光髫秊,得《四声等子》于先大夫斋阁,[……]先子曰:“此吾州刺史刘君所刻,[……]”得“门法玉龠”于乱籍中,亦刘本也,间有释氏语。

“吾州刺史刘君”疑指刘世龙(正德十六年[1521]进士)②参《(嘉靖)太仓州志》。。赵宧光也自称曾撰《四声等子栞定》一卷,今未见。以上提到的各种材料都无法进一步考证,可以说从“古有四声等子”到四库本之间,出现了长达五百年的长久空白,学界讨论《四声等子》,只能直接利用晚出诸本进行分析,无法得知当中系统是否经过改动。然而杨从时《重编改正四声全形等子》(下称“重编本”)的发现,正好填补了这一空白。作为四库本《四声等子》系统(下称“今本”)以外的本子,重编本一方面书题与文渊阁本的“四声全形等子”一致,附录的内容则与今本有较大差异,为研究“四声等子”的原始形态、流变、“全形”释义以至声韵学史,提供极为珍贵的讯息。不过,这个现存最早的《四声等子》本子,却是“重编改正”本,因此要剔划出原始《四声等子》的部分,以及经过“重编改正”的内容,存在一定的难度。作为研究的起点,本文先考证重编本的背景及特点,以供学界参考并作深入研究之用。

二 《重编改正四声全形等子》简介

杨从时《重编改正四声全形等子》旧存日本内阁文库,现存于日本国立公文书馆(请求编号“别063-0009”),是现时所知的唯一存本。此书本属丰后国(今日本大分县)佐伯藩毛利氏藏书,八代藩主毛利高标(MŌRI Takasue,1755-1801)于天明元年(1781)设佐伯文库,《佐伯红粟斋书目·经类第十四函》即载有“《四声全形等子》(一本)”。其后由十代藩主毛利高翰(MŌRI Takanaka,1795-1852)献上幕府。书上有“佐伯侯毛利高标字培松藏书画之印”、“日本政府图书”、“浅草文库”、“明霞轩藏书”、“昌平坂学问所”等印,知此书先后藏昌平坂学问所、宇野明霞、昌平学校、浅草文库、内阁文库,最终藏于公文书馆。

另外又有两种公文书馆藏本的抄本,首先是静嘉堂文库美术馆藏冈本保孝(OKAMOTO Yasutaka,1797-1878)写本(册一函 四〇 架一五),目录标为“冈本保孝手校本”,但其实所谓手校,只是把抄写时的错字以朱笔改正而已,并没有真正用别本校改。书前有冈本保孝所书凡例,原书反白处,此本皆以青笔书写。抄于弘化二年(1845),有“静嘉堂藏书”、“宫岛本”、“芳宜园奇赏”等印。此外宫内厅图书寮文库藏谷森善臣(TANIMORI Yoshiomi,1817-1911)抄本(册一函谷号二三六),抄于明治十六年(1883),由于是从冈本保孝本再转抄,实际上没有很大的校勘意义,不过此本后有谷森善臣跋语,载有相关的考证,对研究颇有帮助。有“宫内省啚书印”、“靖斋图书”印。

据大矢透(ŌYA Tōru,1850-1928)的介绍,东京帝国大学(今东京大学)国语研究室也曾藏有重编本的写本(大矢透1978:179),但东京大学现无相关记录,小出敦(KOIDE Atsushi)认为很可能于关东大地震中毁失(小出敦2003:67)。

有关重编本的版本问题,现存有三种说法。纪录佐伯文库所献书的《献上书目》记载“《四声全形等子》元板一卷一本”,以重编本为中国元代的刊本。然而川濑一马(KAWASE Kazuma,1906-1999)《五山版の研究》则定为“五山版”,即日本鎌仓末期至室町末期(14世纪前半-16世纪后半)以京都及鎌仓五山禅僧为中心的日本刻本。川濑一马(1970:473)的题解如下:

室町初期刊。明杨从时编。一卷。一册。左右双边、有界、十三行二十一字。匡郭内、縦八寸弱、横五寸一分弱。版心“等子(丁数)”。[……]

把杨从时定为明代人,并没有任何文献上的根据。所谓“室町”时期,如果从足利尊氏建立北朝开始算起,指的是1336-1573年;但小出敦提出川濑一马所指的“室町”应从南北朝合一(1392年)开始算起(小出敦2003:67),两者相差约56年。川濑一马可能没有亲见原物,基本上是从版式来认定重编本的刊刻年期(川濑一马1970:240。笔者翻译):

《(重编改正)四声等子》(明杨从时编),与《韵镜》同类,大抵是享禄[引案:1528-1532]版以前,从版式上看恐怕是室町初期开版。仅藏一本于内阁文库。(福井保氏示教)

至于大矢透的断代则更晚,更认为重编本乃宽永(1624-1644)以上、庆长(1596-1615)年间本,而且又从书中附载“添切韵门法玉钥匙”,推论重编本当出于万历(1573-1619)或以后(大矢透1978:96、179)①大矢透于《韵镜考》第十三章提出此书为宽永以上写本,但在第十八章则把年限缩窄到庆长年间。。小出敦已提出“玉钥匙”的编撰者真空并非万历中人(小出敦2003:67),而且《新编篇韵贯珠集》有弘治十一年(1498)本,“玉钥匙”的编撰不可能晚至万历年间。有关“玉钥匙”的问题有待另文探讨,厘清重编本中“添切韵门法玉钥匙”的性质和年代,对了解“玉钥匙”系资料的传承也有极大的帮助。

总之,对重编本版本的断定,或元或明,或中土刻本,或日本刻本,尚未有最后的定论。然而以上三家的论断都欠缺文献上的实质证据,而且由于重编本已经重新裱装,加上笔者能力所限,单凭肉眼难以判断其确切年代,但无论如何,重编本的时代远比今本为早(后文对此续有说明)。

重编本序文云“忝习声韵弘农杨从时编并序”,编者杨从时未见于史传,时代籍贯皆不可考②笔者翻查“中国基本古籍库”、《天一阁藏明代方志选刊》及《天一阁藏明代方志选刊续编》中河南省部分方志、《宋人传记数据索引》、《辽元金传记三十种综合引得》、《元人传记数据索引》、《八十九种明代传记综合引得》、《明人传记数据索引》、《明代地方志传记索引》等,均未见杨从时一名。小出敦遍搜清代地方志十数种,亦无发现。。各朝的弘农虽都不出今河南省境内,但弘农郡废于贞观八年(634),而弘农县则于宋至道三年(997)更名,并废于元前至元八年(1271)③明代又另有弘农卫和弘农涧。关于河南府的沿革,可参《河南通志》。。案弘农杨氏是杨姓郡望,因此并不能反映杨从时的真正籍贯。小出敦从重编本附录内容的语音系统,推断杨从时当属吴语区域人士(小出敦2003:78),后文将对这一说法提出反证。

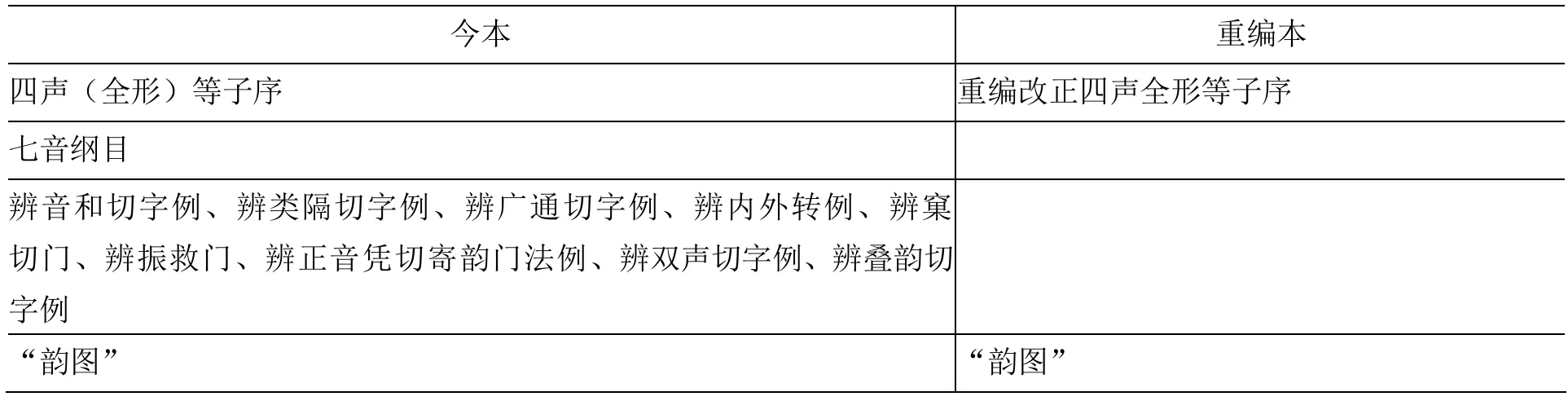

中国学者并未注意到重编本的存在,阳海清等《文字音韵训诂知见书目》亦未收录。日本方面,虽然大矢透(撰于1924)、川濑一马(1970)和小出敦(2003)都分别提及此本并试加研析,然而此书在日本至今仍不易得见,且分析亦多集中在刻本研究和重编本的附录,乃至把重编本当作普通的材料加以引用,未曾将之置入《四声等子》的谱系乃至声韵学史的脉络中加以分析。职是之故,笔者亲访上述的三种重编本材料,以下是重编本和今本组成部分的比较:

四声(全形)等子序今本重编本重编改正四声全形等子序七音纲目辨音和切字例、辨类隔切字例、辨广通切字例、辨内外转例、辨窠切门、辨振救门、辨正音凭切寄韵门法例、辨双声切字例、辨叠韵切字例“韵图”“韵图”

续添切韵门法玉钥匙二百六韵分一十六摄各分内八转外八转二百六韵分配五姓例辨三十六母清浊法□韵声源律例括要图检韵术(韵图:二十图)(韵图:二十一图)平入合韵图(跋语)

当中韵图部分最值得注意的是,重编本各图并不像今本标出十六摄的名称;第一图通摄和第二图效摄的次序互换,即重编本与《切韵指掌图》一样,都以效摄居首;重编本比今本多出一图,即在今本第九图宕摄和第十图遇摄中间,插入页码“又九”,以遇摄中“鱼语御屋”韵字另为一图,并标明“依《集韵》增加”。篇幅所限,本文先集中讨论重编本中见母列位与重编本序中的特点。

三 《四声等子》、见母列位与切身

历来研究《四声等子》的学者同样面对一道难题,那同样也是廖廷相当年的疑惑(咫进斋本《四声等子》):

惟止摄见母一等平声“祐”字,不知何字之误。考《切韵指掌图》、《切韵指南》,此处皆不应有字,《五音集韵》五脂见母下有“祺”、“”、“”三字,此“祐”字或“祺”、“”、“”之误欤?又深摄见母一等平声“站”字,亦不知为何字之误,考《切韵指掌图》、《切韵指南》,此处亦不应有字,《续通志》、《七音略》则作“根”字,然“根”非深摄字,惟《广韵》二十七衔有“鉴”字,古衔切,是“鉴”字可读平声,然“鉴”与“站”字形绝异,似不至讹为“站”。以上二字,明知其误,然无可据而改定之,疑姑仍其旧也。

咫进斋本和粤雅堂本都有“祐”、“站”二字,文澜阁本也应当如此;文渊阁本和文津阁本都作“祜”、“站”,不过“祜”侯古切,同样不应列于止摄。无论如何,诸本在止摄开口见母一等、深摄见母一等都有这两个代表字,似乎不是个别版本的衍字,反映四库诸本的共同底本应当有此二字。

查看时代较早的重编本,相应的两处都没有代表字,初看令人疑心原本《四声等子》并没有这两个代表字。不过,如果看看重编本的“□韵声源律例括要图”:

亢絙公歌该根干甘高勾 开

光肱功孤戈傀昆官 合

出现了“”和“”两字,与“祐/祜”、“站”的字形十分相似。以上各字的小韵地位如次:

?

深 立:来缉入开三 今本:站甘 咸 见谈平开一 甘高 效 见豪平开一 高勾 流 见侯平开一 钩

有关“□韵声源律例括要图”的其他部分,留待另文详细分析。这里以见母一等的字来代表各摄(没有一等的改用三等),开口十三字,合口九字,共二十二字。值得注意的是,“□韵声源律例括要图”的“颂曰”有“先须细弄十二括,然后撗(横)将七例穷”,“七例”指图后的七行例字,而所谓“十二括”当指见母的十二个开口代表字,明显与“□韵声源律例括要图”的开口十三字数目不符。重编本“□韵声源律例括要图”所多出的,应当是“”字,今本韵图中,遇摄只有一图,见母一等列“孤”字;重编本“依《集韵》增加”把鱼韵另列一图,证明原本《四声等子》并无此图,因此可以确定是杨从时增补一图后补上相应的“”字。此外,通摄开口代表字“公”与合口代表字“功”同小韵地位,《四声等子》中通摄亦只有一图,见母一等代表字是“公”,因此不当有“功”字。扣除“”和“功”字后,剩下的二十字的小韵地位与《四声等子》二十图的系统相合,同时也符合今本序所提及“其《指玄》之论,[……]别为二十图”的说法。

这二十二字中“”、“”、“”、“”属于所谓“切身”,赵宧光《说文长笺》卷三十三:“释典译法,真言中此方无字可当梵音者,即用二字聚作一体,谓之切身。”“□韵声源律例括要图”为了要用见母一等字概括这二十一图,凡是见母一等无字的地方,唯有利用切身字来表达相应的音节。今本的“祐/祜”、“站”,其实是“”、“”的形误,后人不识切身字,把切身字讹为一般汉字,廖廷相的疑问,因重编本的发现而终于得出定解。

现在重新回到今本和重编本的问题,今本诸本韵图中均出现错字“祐/祜”、“站”,反映今本和“□韵声源律例括要图”一样,本来都有“”、“”这两个切身字。问题是“□韵声源律例括要图”利用见母一等字来简要归纳韵图体系,因此有使用切身字的必要,但韵图为什么还要列出这些切身字?到底是《四声等子》本来就载有这些切身字,还是有人为了把“□韵声源律例括要图”一类材料与韵图配合阅读,所以把切身字加入韵图?黄耀堃(2012)分析《解释歌义》,仿照《切韵指掌图》的“二十图总目”拟制《四声等子》的“二十图总目”,标出各图中的见母小韵字,发现以见母代表字的排列,其代表字数完全符合俄藏黑水城出土抄本《解释歌义》所提到的入声三十五韵、平声五十九韵以及三十三轻韵,并从此确立了《四声等子》与见母列位现象的关系。这是个重要的发现,现在由于看到了重编本的“□韵声源律例括要图”,《四声等子》与见母列位现象的关系从文献实证得以确立。而当中平声五十九韵,则必须算进今本的错字“祐/祜”、“站”即原来的切身字“”、“”才能凑足五十九韵之数,反映这些切身字在早期已经是韵图的一部分。因此可以推论,《四声等子》的韵图中,本来就有“”和“”两个切身字,今本讹为一般汉字;重编本中则在讨论见母列位时保留切身字,在韵图中却予以删除,恢复了实际的列位面貌,这和杨从时〈重编改正四声等子序〉(下称“重编本序”)中“形依《广》、《集》,声禀《指玄》”的原则相符。至于“”和“功”的层次未明,有待进一步研究①《解释歌义》中的平声五十九列位,并没有包括止摄合口一等的见母字“”,但见母列位既然选择了见母一等的列位,则不应遗漏“”,如此则变成六十列位,与《解释歌义》说不符。然而由于今本和重编本的韵图中都没有“”,无法考知其原始形态。而且《解释歌义》所据韵图,依黄耀堃说没有合并东钟二韵,和《四声等子》并为一图不符,因此只能说《解释歌义》所据的是与《四声等子》非常接近的韵图,个别列位出现差异十分合理。不过如果把东钟分拆为两图成为二十一图,又与《指玄论》二十图之数不符。至于“功”字,小出敦认为杨从时的实际方言里已无法区分东钟,因此故意把完全同音的“功”配为“公”的合口。这一说法并不正确,因为《四声等子》通摄只有一图,没有必要多加一个列位。无论依照《解释歌义》或《指玄论》一类的材料通摄开合分图,还是“形依《广》、《集》”,都可轻易地从中抄出冬韵一等小韵“攻”。因此以“功”配“公”似乎是杨从时刻意为之,问题的核心在于《指玄论》是否和《解释歌义》一样东钟分图?《解释歌义》的“颂”和“义”有没有牵合矛盾的地方?和“”的问题一样,如果东钟分图,则与《指玄论》二十图之数不符,这一问题隐然指向“□韵声源律例括要图”是否有早于《四声等子》的层次这一问题。。

小出敦依“□韵声源律例括要图”的音韵特征,把杨从时定为吴人而非弘农人,忽视了切身的传承因素以及“”、“”二字本存于《四声等子》韵图的事实,切身字的存在与杨从时的籍贯没有直接的关系。

见母列位的现象固然存在于明清时代的众多韵书当中,也见于两宋韵书,然而早期韵图中的见母列位现象,现存的文献中只见于《切韵指掌图》。重编本的出现,首次从实际文献中找到有关见母列位配合韵书阅读的具体形制和读法,而且见母列位中还出现了切身字,可谓极为珍贵的新材料。《切韵指掌图》的“二十图总目”详列四等四声,而“□韵声源律例括要图”则只列见母平声一等,两书见母起首的用途,很明显并不一致,见母起首在韵学上的意义和用途,值得进一步深探。

最后要指出一点,即“□韵声源律例括要图”各列位的排列次序,和华严字母韵表非常相似,后者同样主要收录一等字(无二等江摄字):

华严字母韵表 果假 宕 曾梗 通 遇 效 蟹 止 臻 山 深 咸 流□韵声源律例括要图 宕 曾梗 通 遇 果假 蟹 止 臻 山 深 咸 效 流

萧振豪(2010:22-35)指出,华严字母韵表的成立与《四声等子》有极为密切的关系,其代表字与《四声等子》最为接近,现在又发现和《指玄论》关系密切的重编本,在编排各摄一等字的次序也非常相似。华严字母韵表由于要先读出带-a的梵文字母,所以把相应的果假摄字前移,“□韵声源律例括要图”则没有前移。华严字母韵表诸摄的排列次序,除果假摄外,基本符合尾崎雄二郎(OZAKI Yūjirō)《切韵》“韵序一贯”的说法,主要元音及韵尾发音部位从后到前。华严字母韵表的处理略有不同,即-ŋ→-o→-i→-n→-m→-u,因为发-u时双唇聚拢向前突出,位置比紧闭双唇的-m要前。因此华严字母韵表依照双唇的位置把-u置于-m后,而《切韵》则依照张唇程度把-m置于-u后(萧振豪2010:20-22)。“□韵声源律例括要图”对-u的处理和华严字母韵表相同,而且还把华严字母韵表中读为-o的效摄字,和流摄一样视为-u而置于最后。以宕摄为起首的排列系统,和以通摄或效摄起首的系统又不相同,“□韵声源律例括要图”为早期韵摄排列次序提供了罕见的实例。

四 《指玄论》新论:重编本序探析

重编本序部分文句与今本序相同,小出敦认为重编序袭用了今本序的原文,如果假设今本序是原序,而重编序是为重编而作的序,这种推想固然十分合理,不过小出敦并没有提出证据。如“旧有《四声等子》,虽已流行,于中甚有舛讹,难取凭准。但仆形依《广》、《集》,声禀《指玄》,改正前文,以贻后进”,显然是重编本独有的文字;不过重编序虽然并非原序,并不代表今本序与重编本相合的地方,就一定是《四声等子》的原来部分。

“由是《切韵》之作”一段,重编本多出“承绍赞扬”一句,使“传芳著述”四句成了工整的骈句。“以先知觉后知,以先觉觉后觉”典出《孟子‧万章上》:“天之生此民也,使先知觉后知,使先觉觉后觉也。”〈万章下〉亦有此语,“此民”作“斯民”。赵注:“觉,悟也。”没有详细说明“知”和“觉”的分别。朱熹《孟子集注》卷九:“知,谓识其事之所当然。觉,谓悟其理之所以然。”弄清“知”和“觉”的区别后,重编序的文意便十分明朗:陆法言《切韵》有创始之功,是“传芳著述”,因此是以“先知觉后知”;智公则设韵学之“关键”,其作有继扬前说之赞语,其所传乃先他人而悟前人之法,故“以先觉觉后觉”①《解释歌义·七言四韵颂》:“因君揩决参差后义曰:智公揩决刊定参差不齐之义也。”。也因为两者在性质上的差异,致使两者在“玄关”(入门路径)和“妙旨”两方面都有所不同。今本序不明文意,删去了“承绍赞扬”,无法显示陆法言与智公两系的差异,下文“致使玄关有异,妙旨不同”也就没有着落。因此,无论如何,原本的序文应有“承绍赞扬”一句。

智公所谓“关键之设”,或许是指《指玄论》一类,而至于智公的名号,赵荫棠虽然认为智公乃为《龙龛手鉴》作序的“智光”(赵荫棠1985:75),然而随着《解释歌义》渐为人所注意,《指玄论》的作者为智邦当无疑义②《解释歌义·唇音切字第七门曰》:“[……]今者智公建立《指玄论》,[……]儒中有事,但依智邦指教处理,必无倾差。”。重编本序所提到的“承绍赞扬”,具体所指不明,可能是有如《解释歌义》“颂”一类的文体③《七言四韵颂》:“谓观智公着撰不群,故于文末用申斯赞。”。

指出智公与陆法言的体系差异,其意义何在?重编本“其为韵也……虚实而可凭”一段为今本序所无,然而却足以说明问题。重编本序提到的吴铉《宋史》无传,〈句中正传〉载“时又命中正与著作佐郎吴铉、大理寺丞杨文举同撰定《雍熙广韵》。”①朱长文《墨池编》卷三所载参与者姓名,尚有王文。“宋句中正,字坦然,华阳人也。[……]太宗雅好其名,擢授直馆。与徐铉校定《说文》,与吴铉、王文撰《雍熈广韵》。[……]”《宋史‧艺文志》亦载:“句中正《雍熙广韵》一百卷,序例一卷。”②李焘《续资治通鉴长编》卷三十亦载:“六月丁丑,《广韵》成,凡一百卷,诏书嘉奖焉”。今诏书见于《宋朝大诏令集》卷一百五十政事三《行雍熙广韵诏(端拱二年六月丁丑)》,成书年在端拱二年(989)。王应麟《玉海》卷四十五所载同。然而吴铉又曾重定《切韵》,《续资治通鉴长编》卷二十四载:

杭州进士吴铉尝重定《切韵》,及上亲试,因捧以献。既中第,授大理评事史馆勘书。铉所定《切韵》,多吴音,增俗字数千,鄙陋尤甚。寻礼部试贡举人,为铉韵所误,有司以闻,诏尽索而焚之③钱若水《太宗皇帝实录》卷二十六所记大致相同。郑樵《通志·艺文略第二》载“《五音广韵》五卷(吴铉)”,或即此书。。

王应麟《玉海》卷四十五:

吴铉(一作吴锐)重定《切韵》,兴国八年[太平兴国八年,983]殿试日捧以献。七月五日戊午,令入史馆校定字书。(铉多以吴音,作俗字数千增之。贡士为铉所误,诏焚之。)

吴铉在音韵学史上并非重要的人物,为何重编本要特别提到吴铉?大抵杨从时所指的并非吴铉协助编成的《雍熙广韵》,而是“无出《广》、《集》”的“重定《切韵》”。《指玄论》既然引及《广韵》、《集韵》等官方系统以外的韵学材料,则势必会出现与科举官韵不符的情况,正如吴铉的“重定《切韵》”也使礼部举人为之所误,因此重编本序说《指玄论》“质疑龙门”,而切韵系韵书与《指玄论》系的差异,可以视为官方音韵与民间音韵的分歧。学界对于《指玄论》所知甚少,重编本序为了解《指玄论》提供了新的讯息。

重编本序十分重视《指玄论》,还具体提出其编撰原则是“形依《广》、《集》,声禀《指玄》”,从此可见:(1)杨从时很可能看到《指玄论》,最起码仍能从当时的文献知道《指玄论》的音韵体系;(2)杨从时虽然倚重《指玄论》,但其“重编改正”的功夫,实际上是要调和陆法言和智公两系的矛盾,前文讨论的见母列位就是一条例证。相对于重编本序与《指玄论》的密切关系,今本序在“致使玄关有异,妙旨不同”后接的却是“其《指玄》之论……而况有音有字者乎”的部分,虽然也提到《指玄论》,不过焦点很明显与重编本不同,落在门法方面。今本在韵图前有“辨音和切字例”等条,大致与今本序可以对应。按今本序的文脉来看,这些门法理当是《指玄论》的一部分,而且从《解释歌义》看来,《指玄论》带有门法一类的解说,这一点并无问题。重编本也有“添切韵门法玉钥匙”(当中“续”字残缺,依稀可以辨认出是“续”字)④谷森抄本作“新”字,与残缺部分笔试不合,误。谷森善臣抄自冈本抄本,没有看到原版。,门法竟然称作“玉钥匙”而不是“指玄论”,假如相信重编本序和今本序各自强调了《指玄论》的不同部分,而以杨从时对《指玄论》的重视,把《指玄论》的部分换为“玉钥匙”并不合理,何况改《指玄论》为“玉钥匙”并没有从理论上更动了《四声等子》的门法系统,反而削弱了《指玄论》的色彩。其次正如小出敦所指出,“添切韵门法玉钥匙”中的门法过分简略,无法视为“直指玉钥匙门法”(乃至《经史正音切韵指南·门法玉钥匙》)的“续添”(小出敦2003:67)。如果反过来看,把“玉钥匙”视为《指玄论》一系的产物,则以上的两点矛盾都可圆满解释:杨从时只是增补了《指玄论》中的原始“玉钥匙”门法,而且经真空改定后,“添切韵门法玉钥匙”一类的简单门法变成了较为详细的“直指玉钥匙门法”,最后定型为今天为人熟知的“玉钥匙”。更值得注意的是,所谓“关键之设,肇自智公”,“关键(楗)”一词本来就有钥匙之意⑤《老子》二十七章:“善闭无关楗而不可开。”,从《四声等子》序的对文“《切韵》之作”来看,“关键”可能就是智公门法著述的书名或篇名。《新编篇韵贯珠集》有弘治十一年(1498)本,《经史正音切韵指南·门法玉钥匙》见于弘治九年(1496)本,时代偏晚,相较之下,“添切韵门法玉钥匙”所反映的应是较为原始的玉钥匙形态,而与两宋韵学关系密切。

《四声等子》与《指玄论》的关联,还可以从凡例中的“韵图”中窥见。“韵图”中的齿音部分,今本与重编本同样提到齿头音和正齿音各有两等①“照穿床审禅”的“两二在四等三”,文渊阁本、文津阁本误作“四等四”。,和《解释歌义·齿音切字第十门》所论完全一致:

在处应知别立身□□义曰:昔日古师混为四等,智邦今分为两等,故曰“别立身”也。[……]始终元是一家人□□义曰:始者,初也。终者,久也。一家者,俱是齿头也,今各俱两等也。

明确指出把齿音各分两等是智邦《指玄论》的发明。《四声等子》的凡例部分,无论是今本还是重编本,与《指玄论》的关系,又再次得到确认。

总结而言,重编本序和今本序并不能简单视为承袭修改的单向关系,两者各自强调《指玄论》的不同特征,因此很可能同样来源于某种《四声等子》的原始序文。不过如果要比较今本序和重编序的优劣,重编本序贯彻首尾地突显《指玄论》的体系与《切韵》系韵书的区别,虽然杨从时并不完全同意《指玄论》的说法,但“形依《广》、《集》,声禀《指玄》”的做法,却比今本保留了更多《指玄论》的旧式。杨从时能够看到《指玄论》,其重编的年代虽然无法确知,但考虑到《指玄论》在明清声韵学中已经淡出,杨从时身处的年代,并不能太晚。退一步说,重编本很可能是有关《指玄论》的最晚出的文献,而且即使杨从时所看到的并非《指玄论》的原本,他提到的《指玄论》的学说以至吴铉的“重定《切韵》”,反映杨从时所接触到的韵学材料,实在比明清以降的学者要丰富得多。

【附记】本文部分曾于2012明清领域论文发表会(香港中文大学,2012年7月)发表。本研究蒙日本学术振兴会科学研究助成事业科学研究费补助金(特别研究员奖励费,编号24.4841)资助,并先后蒙金文京教授、黄耀堃教授、平田昌司教授、杨洋女士、公文书馆、静嘉堂文库美术馆、宫内厅图书寮多方协助及惠赐意见,谨此致谢!

晁瑮、徐《晁氏寳文堂书目徐氏红雨楼书目》,古典文学出版社,1957年。

程端礼 《程氏家塾读书分年日程》,《四部丛刊续编》影印铁琴铜剑楼元刻本,商务印书馆,1934年。

《重编改正四声等子》,宫内厅图书寮文库藏谷森善臣抄本,明治十六年(1883)。

《重编改正四声等子》,静嘉堂文库美术馆藏冈本保孝写本,弘化二年(1845)。

《重编改正四声等子》,日本国立公文书馆藏,刊年不详。

川濑一马 1970 《五山版の研究》,日本古書籍商協會。

大矢透 1978 《韵镜考 隋唐音图》,勉诚社。

范钦藏、范邦甸撰 《天一阁书目》,《续修四库全书》影印浙江图书馆藏淸嘉庆十三年扬州阮氏文选楼刻本,上海古籍出版社,1995年。

宫纪子 2006 《モンゴル時代の出版文化》,名古屋大学出版会。

黄耀堃 2012 解释歌义所据的音韵材料及其相关问题,《南大语言学》(第四辑)。

金毓黻 《金毓黻手定本文溯阁四库全书提要》,中华全国图书馆文献缩微复制中心,1999年。

李焘 《续资治通鉴长编》,中华书局,1995年。

《钦定四库全书总目》,《钦定四库全书》影印文渊阁本,上海古籍出版社,1987年。

饶宗颐编集 《悉昙经传——赵宧光及其〈悉昙经传〉》,新文丰出版股份有限公司,1999年。

沈初撰、卢文弨等校 《浙江采进遗书总录》,《四库全书提要稿辑存》影印乾隆四十年(1775)刻本。

盛仪 《(嘉靖)惟扬志》,《天一阁藏明代方志选刊》影印天一阁藏明嘉靖残本,上海古籍书店,1981年。

《四声等子》,《钦定四库全书》影印文津阁本,商务印书馆,2005年。

《四声等子》,香港中文大学图书馆藏《粤雅堂丛书》,南海伍氏,1861年。

《四声全形等子》,《钦定四库全书》影印文渊阁本,上海古籍出版社,1987年。

孙伯君 2004 《黑水城出土等韵抄本〈解释歌义〉研究》,甘肃文化出版社。

田文镜等监修、孙灏等编纂 《河南通志》,《钦定四库全书》影印文渊阁本。

王曦 2008 咫进斋丛书《四声等子》版本研究,《湖南社会科学》第2期。

王应麟 《玉海》,影印光绪九年浙江书局刊本,江苏古籍出版社、上海书店,1987年。

《献上书目》,京都大学附属图书馆藏抄本,抄写年不详。

萧振豪 2010 《华严字母与明清声韵学关系考》,香港中文大学中国语言及文学课程哲学硕士论文。

小出敦 2003 『重編改正四声等子』の音韻特徴,《京都产业大学论集》人文科学系列第30号。

《新编经史正音切韵指南》,《等韵五种》,艺文印书馆,2003年。

严一萍选辑 《四声等子》,《咫进斋丛书》,《百部丛书集成》,艺文印书馆,1968年。

脱脱等撰 《宋史》,中华书局,1977年。

张寅等编 《(嘉靖)太仓州志》,《天一阁藏明代方志选刊续编》影印崇祯二年重刻本,上海书店,1990年。

赵宧光 《说文长笺》,《四库全书存目丛书》影印首都图书馆藏崇祯四年赵均小宛堂刻本,庄严文化事业有限公司,1997年。

赵荫棠 1985 《等韵源流》,文史哲出版社。

朱熹 《孟子集注》,《四书章句集注》,中华书局,2005年。

《佐伯红粟斋书目》,京都大学附属图书馆藏,大正四年(1915)誊写自稻叶君山藏本。