为“天眼”寻找最美“眼窝”

2015-05-28姚远熊昌华

姚远+熊昌华

东经106.86°,北纬25.65°。

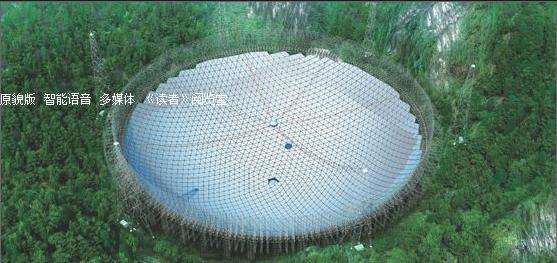

这里是平塘县克度镇金科村大窝凼,也是500米口径大射电望远镜(简称“FAST”)台址所在地。

数万年来,大窝凼躺在群山的怀抱之中,寂寂无名,无人问津。然而,由于FAST的落户,这个偏僻的洼地一夜之间成为国际天文学界关注的焦点。

“天眼”找到了“眼窝”,其中的价值和意义不言而喻,背后的曲折与艰辛却一言难尽。

翻山越岭入桃源

对于平塘来说,山窝和洼地并不稀奇。在强烈的喀斯特作用下,碳酸盐岩在此孕育了世界最大的漏斗群和天坑群。然而,大窝凼这个闭合型峰丛洼地却大得出奇:高程约1000米、面积约5万平方米,剖面形态为“U”型。

大窝凼的村民,将自己世居的地方形象地称为“锅底”。“锅底”只有12户人家,不通公路,少有来客,村民们偶尔步行近10公里到克度镇上赶集。除此之外,大窝凼如同世外桃源一般,与外界没有过多的联系。

10多年前,大窝凼的平静被一群山外来客打破。他们背着大包的行李,拿着奇怪的仪器,说着陌生的术语,在村庄周围走走看看。村民们不明其究,看着他们,就像看外星人一样稀奇。

“没想到,他们是来找外星人的!”随后的几年中,来到大窝凼考察的人越来越多,其中还有不少外国人。经过乡镇干部的解释,村民们这才明白,这里要修建一个巨大的天文望远镜,“大到可以发现地外文明”。

“世界最大的望远镜咋会修到这个山窝窝里来?”村民杨天学说,当时大家还有些不敢相信。直到2006年前后,他们接受政府安置,搬离故土,住进克度镇的移民新居,这才相信大窝凼真的成为“眼窝”。

事实上,大窝凼自然村的整体搬迁,仅仅是FAST项目选址进程中的一项工作。在此之前,平塘县开始修建科考用房及改造山路,专家学者翻山越岭到实地测量考察,贵州省相关部门则踏上了争取项目的征途——为了让这个具有多重价值的“天眼”落户大窝凼,平塘县、黔南州、贵州省乃至全中国,都付出了难以想象的努力。

曲折选址十余载

FAST落户大窝凼的源起,要追溯到1993年。

那一年,在第24届国际无线电科联京都大会上,包括中国在内的10国天文学家联合建议,筹建接收面积为1平方公里的大射电望远镜阵(简称“SKA”)。随后,中国科学院国家天文台开始主持SKA单元工程概念的预研究,组成了国际大射电望远镜中国推进委员会,提出了利用喀斯特洼地,建造球反射面即阿雷西博型天线阵的喀斯特工程概念。

为进一步推进喀斯特概念,中国科学家提出独立研制一台新型的喀斯特单元,即FAST。在最初的设想中,FAST项目是中国参加SKA计划的一个先导项目。由于实际需要,FAST调整为独立项目,一方面全面提高中国在天文领域的水平,另一方面向国际社会展示中国已取得的成就。

1994年,FAST台址预选工作全面开展,中国科学院遥感应用研究所的专家团队利用遥感技术、地理信息系统、现场测试与室内分析测试相结合的方法,建立了391个侯选洼地的地形地貌数据库,随后精选出90多个。

在这一轮的选址中,贵州省内普定县和平塘县均有多处洼地入选,甘肃、新疆、云南、广西等省也发现了符合基本条件的洼地。为了准确评估备选洼地的实际条件,专家团队开始辗转各地进行考察。FAST项目副经理、黔南州副州长彭勃还记得,自己第一次去平塘是1994年,“鬼斧神工的大窝凼天坑,第一眼就打动了我”。

由于条件限制,第一轮选址没有确定FAST台址。2002年9月,贵州科技厅等相关部门负责人与国家天文台协商,希望由贵州方主持第二轮大射电望远镜选址项目,以增强贵州的科技实力、培养高水平的科研队伍。

随后,相关部门达成共识,由原贵州工业大学宋建波教授为负责人,刘宏、王文俊、向喜琼等博士、博士后为主要成员的“射电望远镜贵州选址科研团队”(以下简称“贵州选址团队”)负责FAST贵州选址项目的技术工作。

据贵州选址团队介绍,从2002年开始第二轮选址,到2006年提交选址总报告,在四年的时间里,他们收集了贵州区域地质、水文地质、地震地质、气候气象等大量资料,从全省众多的喀斯特洼地中筛选743个喀斯特峰丛洼地作为备选台址,再结合FAST台址的基本条件,从中初选出82个集中分布于黔南州、黔西南州、安顺市的洼地。通过软件模拟测评和实地考察评估,贵州选址团队发现,平塘大窝凼洼地的综合测评条件最适应FAST台址要求,遂排名第一推荐了这个洼地。国家天文台进行综合考察后,初步确定大窝凼洼地为拟建设的核心台址。

至此,FAST项目落户贵州方见眉目。

平塘星寄一生情

在选址过程中,专家学者们付出了太多的心血,几十项科研成果、数百篇研究论文、无数调研考察报告见证了寻找FAST台址的艰辛。

同样,为了找到最美“眼窝”,贵州省的科研团队和相关部门同样投入了大量的人力、物力、财力。

在科研方面,除了贵州选址团队之外,贵州省气象局山地气候研究所吴战平研究员科研团队和贵州省信息产业厅无线电管理局夏跃兵研究员科研团队也功不可没。2003年至2005年,前者对平塘大窝凼进行了长期的气候观测,并提供了“大射电建设对环境(大窝凼)影响初探”报告;后者则多次到大窝凼进行无线电波测量,并进行无线电波干扰测试工作。三个科研团队的密切配合,奠定了选址工作的基础。

与此同时,贵州地质工程勘察院、贵州省建筑勘察院、贵州省国土资源厅第一测绘院等单位大力配合选址工作,高效地完成了场地勘察、钻探取样、物探测试、测绘制图等工作。而贵州省委、省政府及相关部门则给予FAST项目最大支持,划拨资金、调配能手、统筹部门,全力配合项目的选址和建设。

“FAST选址贵州,这不仅是贵州人的骄傲,也令全国人民自豪!所以,我们一定要全力以赴!”现任贵州省政协秘书长李月成,曾在黔南州工作六年,主抓FAST工程地方协调与组织工作。至今,他还清楚地记得,FAST落户平塘的曲折与不易。

“事实上,2006年,我调任黔南州州长时,FAST贵州选址报告已经提交。但是国家天文台还没有作出最后决定,仍然在平塘和普定之间反复论证比较。”李月成说,为了争取项目落户,黔南州可谓是全体总动员,提供资料、陪同考察、完善后勤、赴京协调,真正做到了“有求必应”、“无微不至”。作为州长,虽然工作繁重,他仍然每个月去一次大窝凼,帮助协调工作,并陪同国家天文台和省内的专家翻山越岭考察。

对于科研人员来说,为了确定台址,在大窝凼一住数周、在山林中一走几天更是家常便饭。

“我经常回想起从事选址项目的情景。那1000个日日夜夜里,我们团队走遍了所有候选台址,记不清跑了多少路、摸了多少黑、遇到多少险。到2006年项目接近尾声,我们使用的长城赛弗越野车几近报废。”宋建波说,博士们忍着寂寞、付出艰辛,通宵达旦地测算数据,目的就是要为FAST找到最完美的“眼窝”。

而国家天文台FAST工程团队的专家,在长达十数年的选址过程中,已数不清来贵州的次数。特别是彭勃,为此他从国家天文台调任黔南,担任副州长。从选址工作开始至今,他的生活轨迹就是在“北京-国外-贵州”之间来回。贵州平塘大窝凼,已然成为他的第二个家。

2007年7月,国家发改委原则同意将FAST项目列入国家高技术产业发展项目计划,FAST项目正式立项。得知消息,李月成、彭勃、宋建波全都激动得睡不着觉。三人虽然岗位各异、职责不同,却对FAST项目有着同样的情感。

2008年12月,FAST项目举行奠基仪式,平塘大窝凼成为世界第一“天眼”的完美“眼窝”。2011年3月25日,FAST工程正式开工建设。

从1993年提出设想,到2011年开工建设,FAST落户贵州平塘整整花费了18年的时间,是成百上千名科学家和社会各界共同努力的结果。

2013年5月23日,经国际小行星中心允许,国家天文台将编号为92209号的小行星命名为“平塘星”,以此纪念寻找最美“眼窝”的经过。(责任编辑/喻 丹)