西方翻译 “三模式”批评——兼论马丁·路德翻译思想的模式性质

2015-05-26任东升

任东升

中国海洋大学

(任东升:中国海洋大学教授)

1.引言

对于西方翻译实践发展史和理论史的划分有多种,如阶段论、思潮论、范式论、学派论。安德烈·勒弗维尔和苏珊·巴斯奈特 (Bassnett&Lefevere 2001:1-11)在其编辑的文学翻译论文集《文化构建》(Constructing Cultures)“导言”中明确提出西方翻译史上的“三个模式”:“哲罗姆模式 (The Jerome Model)”、“贺拉斯模式 (The Horace Model)”和“施莱尔马赫模式 (The Schleiermacher Model)”,借此强调文化构建在翻译理论与实践中的重要性 (陈景燕2008:58)。这三种模式 (下文简称“三模式”)在西方翻译实践发展史上一度流行,所产生的影响至今存在,也为其他学者津津乐道。不少国内学者关于“三模式”的研究 (李宏顺2007;陈景燕2008;李红丽2009;许静2010),限于对三模式的归纳和对其语用特征的分析,将三模式与一般的翻译标准作比较;个别学者(赵彦春2005:50)基于自己的认识对“哲罗姆模式”和“贺拉斯模式”提出过质疑。然而鲜见对“三模式”的建构逻辑做出分析。为什么“三模式”的排列顺序是“哲罗姆-贺拉斯-施莱尔马赫”而非按时间顺序?“三模式”的建构逻辑是否科学合理?除了这三种模式,有无其他翻译模式?本文围绕以上问题展开探讨,尝试提出“三模式”之外的模式—— “路德模式”,进而探讨“四模式”说的可能性。

2.对“三模式”的评析

在欧洲或广泛意义上的西方翻译实践发展史和翻译理论发展进程中,“哲罗姆模式”、“贺拉斯模式”和“施莱尔马赫模式”均有历时辐射力。这三种本质各异但互为补充的三模式,至今仍具有重要的指导意义和参考价值。

2.1 三模式概述

“哲罗姆模式”的翻译实践典型代表是通俗拉丁文本《圣经》(Vulgate,公元前308-405)。在这种模式中,原文被视为“永恒的” (timeless)、“不变的” (unchangeable),具有“神圣的本质”(the sacred nature),《圣经》的翻译应该尽可能地忠实,采用的方法是“隔行翻译” (interlinear translation)甚至“逐字翻译”(stuck to the word)。可见这种模式是仅仅限于语言层面 (the linguistic level only),即讲究字词上的对等,如同字典式翻译,因而适合基于机械忠实和语言对译的初级翻译教学。

“贺拉斯模式”所强调的“忠实”落在了译者及其翻译文本的使用者“客户”(the customer)身上,而非忠实于原文本。他还提出要在“客户”和两种语言之间进行协商,获得原作者和读者的认可。在这种模式中,原文不像“哲罗姆模式”那样处于核心位置,“客户”变成了翻译中的核心概念。但是协商的最终结果是采用当时的特权语言拉丁语进行翻译。这种模式实际上是当时罗马帝国规模盛大的翻译实践的集中体现:译者对希腊原著大肆增删、重组,甚至随意改写,丝毫不顾及原文的完整性。

第三种模式是“施莱尔马赫模式”。施莱尔马赫发现了影响读者理解外国作家的两种方法:即译者要么尽可能地让作者安居不动,而将读者引向作者;要么尽可能地让读者安居不动,将作者引向读者。施莱尔马赫提出了异化翻译法和归化翻译法(刘军平2009:123)。在这两种方法中,他更倾向于第一种方法,所以“施莱尔马赫模式”强调的是“异化”的翻译(“foreignising”translation)。由此,目的语和目的语文化的特权地位被否认,原作的异质性获得保留。

“三模式”的提出还针对具体的翻译文本、翻译实践和翻译教学。兹不赘述。

2.2 “三模式”说的建构逻辑

勒弗维尔和巴斯奈特并没有按照历时顺序排列三个模式,而是将出现较早出现的“贺拉斯模式”放在“哲罗姆模式”之后,其中的逻辑和目的值得探究。

研读论文集《文化构建》的“绪论”《翻译研究走向何方?》 (Where We Are in Translation Studies?),我们发现三模式说是基于欧洲的翻译实践发展史和翻译模式的文化建构效果这两条逻辑线,尽管第一条线服务于第二条线,但第二条线才是其模式学说建构的根本。文章开篇就点出当前翻译研究的转向,指出机械翻译的垮台;机械翻译垮台的重要依据就是传统的“对等”(equivalence)观念的瓦解,而传统对等观念的典型代表就是“哲罗姆模式”;其核心就是“对等”,其特征就是“中心的神圣文本”,即《圣经》的存在;甚至“在《圣经》里连词序都是一种“玄义”(Scharz 1963:7;谭载喜2004:16),实质上是承认“神圣语言”的存在;翻译《圣经》务必绝对忠实,采用不同文字隔行对照翻译,字对字,译出的字要写在被译的字下面。其结果是,不论从语法还是意义上,译文都不通。这也导致哲罗姆模式仅仅局限于纯语言层面,只适合没有语境的课题翻译教学。由此可见,该模式下翻译的文化建构效果是及其微弱的。

然而,目前《圣经》在西方的影响力已大不如前。针对文本翻译,人们已开始摒弃那种缺乏思想的“唯忠实性”,开始重新界定相应的翻译模式,即翻译不再是在词典中找到机械的对等词,而是更加注重译者翻译转换技巧上的选择。翻译与特定语境发生关联,在翻译模式上呈现的变化是,“忠实性”不再强加于译者。这一变化意味着,“忠实”理念或意识已经体现为不同类型的“忠实性”,即“忠实”概念外延到需要注重不同语境的“忠实性”。所谓翻译,可以说既不是绝对的“忠实”,也不是绝对的“自由”;翻译在多数情况下,永远没有绝对的“好”或“坏”。一般情况下,翻译可以直译以便忠实于一些特定语境;在某些情况下,为了使译文更合乎情理,也可以意译。

在翻译中应该重视的文本语境,一是文本的历史,二是文本的文化,而这恰恰是由“贺拉斯模式”孕育发展而来的。虽然贺拉斯的观点集中表现为“忠实的翻译”这一概念上,“忠实”的对象并非文本,而是“顾客”,这些顾客是贺拉斯时代的顾客。他认为“一个忠实的笔译者/口译者”是为人所信任的,他按时完成任务,让双方都能满意。要做到这一点,作为口译者的他要在委托人之间,用两种语言来协商;如果是笔译者的话,他要在顾客和两种语言间来协商。协商是关键所在,它反对传统的对等的忠实。“贺拉斯模式”没有牵涉宗教文本,但它牵涉的接受语却具有当时占有特权地位的拉丁语特征。这便意味着“协商”具有向拉丁语倾斜的倾向,并非达到原语和接受语的平等。虽然存在不平等,但已起到接受语文化建构的效果。这种语言特权思想暗含接受语文化特权苗头,是不利于保护原语文化或特定民族文化的,因为在这样的翻译模式下,民族语言文化可能被同化,甚至泯灭在拉丁语或英语这样的标准文化中。

贺拉斯的语言特权观后来遭到施莱尔马赫的反对。“施莱尔马赫模式”强调“异化”的翻译,否认接收语言或接受文化的特权地位,原语文化的多样性得到保存。异化的翻译保留源文本的异域特征,使读者能欣赏到源文本的“文化身份”,这样的翻译模式才是本质意义上的“忠实”翻译。按照巴斯奈特和勒弗维尔的理解,施莱尔马赫的译论立足于“文化资本”概念,因为只有在文化资本的领域中,翻译才能清晰地表现出其建构文化的功能,通过在两种文化之间协商文本段落,使得一种文化中的文本渗透到另一种文化中的“文本网格”(textual grid)和“概念网格” (conceptual grid),并在其中发生作用 (Bassnett&Lefevere 2001:7)。因此,施莱尔马赫模式的文化建构效果是最强的。

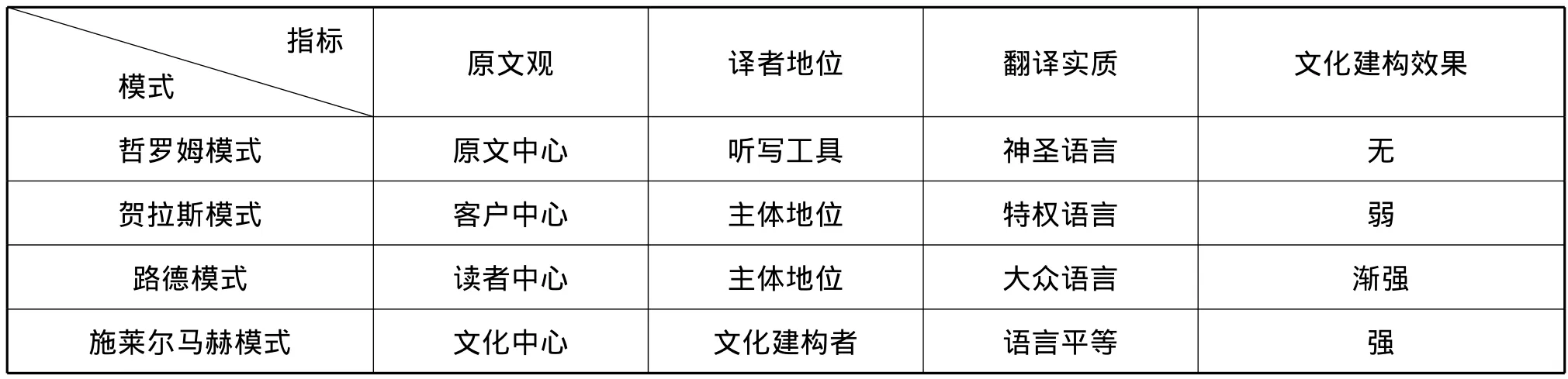

我们可以设置三个模式指标来对照“三模式”的文化建构效果,见表1:

表1 三模式建构逻辑

2.3 “三模式”说评析

“三模式”说的建构是基于翻译实践发展史和翻译对文化建构效果强弱,然而这样的建构逻辑是否真的无懈可击呢?首先,用人名来命名模式本身就存在以偏概全的危险。出于记忆和论述的便利,采用这样的方式是可以理解的。以人名命名的翻译模式本身,理应代表此人的全部翻译思想。我们看到,巴斯奈特和勒弗维尔出于其文化建构逻辑,重点强调的是模式代表人翻译思想的某一点或某几点,甚至不惜刻意夸大某一点为其论述服务。第二,贺拉斯模式中强调的特权语言是当时的强势语言拉丁语,而在施莱尔马赫模式中是遭到强烈反对的,施莱尔马赫提出了语言文化平等,特别是保留民族语言文化身份的观点。仔细想来,这两个模式之间似乎缺少必要的“过渡”:民族语言的地位到底是如何提高的?它是怎样获得与“强势语言”平等地位的?我们认为,这起源于马丁·路德的《圣经》翻译思想和实践。正如埃德温·根茨勒在为论文集《文化建构》所写的前言中所述:

Perhaps the most obvious,comprehensive,indeed empirical data for studying cultural interaction are the translated texts themselves.To do so,Bassnett and Lefevere posit three models for studying translations that they have found useful…Bassnett's and Lefevere's multiple models are helpful for studying translations in different cultures during different periods.(Gentzler 2001;Bassnett& Lefevere 2001:xii-xiii)

从这段引文可以也看出,巴斯奈特与勒弗维尔划分“三模式”的初衷,是为了基于这三种模式的框架,借助对不同历史时期不同文化间“互动”(cultural interaction)的研究,进行翻译研究。所以,理论上来看,这三种翻译模式无论从内容还是本质都应与历时的翻译实践发展史相对应,“各具一格”,才能承担起这种“模式”或“框架”意义。从贺拉斯模式到施莱尔马赫模式之间存在如此大的跳跃性,不能不说是“三模式”说建构逻辑的疏漏。

下面我们尝试梳理和分析欧洲乃至西方翻译实践发展史上起到“分水岭”作用的马丁·路德的翻译思想,探寻其“模式”性质。

3.路德模式

三模式说中,在贺拉斯模式和施莱尔马赫模式之间存在逻辑跳跃,这尤其表现在民族语言主体地位的意识上,而这恰恰是马丁·路德翻译思想的本质和体现。

3.1 路德翻译思想

马丁·路德是德国伟大的神学家和翻译家。他发起了宗教改革运动,并基于自己对《圣经》的理解和研究用当时的德语翻译了拉丁语《圣经》。路德认为,只有信奉耶稣基督,才能在上帝面前称为“义”。由此发展了自己的“因信称义”学说。“因信称义”学说和《圣经》作为宗教事务的唯一权威是路德宗教改革的两大支柱 (Duiker 2001:426)。宗教改革动摇了基督教的统一性。“宗教改革是德国《圣经》翻译史上的转折点,路德和其他宗教改革家从希腊语和希伯来语原文来寻找《圣经》新旧约的翻译”(Kittel&Poltermann 2004;Baker 2004:421)。他翻译的德语版《圣经》在德国文学史上具有举足轻重的作用。路德被认为是第一个完整地把《圣经》翻译成德语的人。他适应时代的需要,采用民众的语言译出有史以来“第一部民众的《圣经》”,并通过翻译统一了德国语言,为现代德语的形成和发展打下了基础,也为德国民族性格的塑造起到了很大的作用 (鱼为全2008:9)。黑格尔 (1981:379)曾指出, “如果没有把《圣经》译成德文,路德也许未必能完成他的宗教改革”。这样的评价其实揭示了路德的《圣经》翻译和宗教改革的逻辑关系。宗教改革时期在翻译理论方面做出重要贡献的就属路德。路德通过翻译《圣经》,形成了自己独到的见解,并支配了其后25年间的所有德语《圣经》翻译 (Kittel&Poltermann 2004;Baker 2004:421)。

路德翻译思想集中体现在他的《论翻译——一封公开的信》。他最重要的翻译主张就是翻译应该用大众的语言。在路德之前,罗马教廷用行政统治的外在形式“拉丁锁”(即哲罗姆的拉丁文《圣经》和拉丁语作为权威语言)长期一统欧洲文化。路德的德文圣经在扉页上标明“由路德博士编纂”(刘行仕、雷雨田1988),推出后陆续被转译为法语、英语、匈牙利语和芬兰语等多种语言,相应的民族语言也因此涌现。路德认真采撷和吸收下层民众的语言精华,极力采用流畅通俗、形象逼真的艺术手法。他说:“你必须问一问家里的母亲、街上的孩子和集市上的普通男子,看看他们的口型,看他们如何说话,并用同样的方式进行翻译,这样他们就会知道并明白你是在用德语跟他们讲话”(Mundy 2001:22-23)。路德不仅主张关注读者接受能力,而且还把这个原则付诸于实践,他并没有按照当时非常流行的方法即字对字的方法翻译《圣经》,而是充分地考虑目的语读者的接受能力,用大众所能理解的语言去翻译。

3.2 路德翻译思想的“模式”性质

“模式”是一种概括化的构架,它比概念化的理论要具体,具有可操作性;它源于客观事物的原型,是经过人们思维加工制作出来的一种“认识形式”,也是一种可参照模仿的“行为范型”(林记明﹑穆雷2009)。要想成为翻译的一种模式,不仅要有理论的支持,更需要翻译实践的佐证。按照我们此前设置的三个模式指标,马丁·路德的翻译思想可以归结为“读者导向-译者主导-大众语言”。这说明路德的翻译思想已经具备“模式”的基本理论内核,路德自己的翻译理论构成“路德模式”的理论基础。在中国,瞿秋白主张文学翻译白话本位原则、放弃贵族的语言而使用大众的语言 (王秉钦2006:128),这和路德的翻译思想异曲同工。路德和瞿秋白的翻译思想,实际上反映的是翻译的“革命”功能,即翻译是唤醒普罗大众的“革命”意识,活生生的人民语言、民族语言不仅仅是“接受语”,同时也是“目的语”,其文化建构功能突出体现在革新社会甚至“革命”作用。在将强势语言翻译为弱势语言的过程中,语言形式 (句式、句法、修辞等)倾向于弱势语言,大众语言和民族语言的地位获得提升。

理论内核和实践的佐证足以证明路德的翻译思想具有明显的“模式”性质,具有可模仿、可复制、可推广的价值,至今也有所体现,因此可上升为一种翻译模式,我们称之为“路德模式” (the Luther Model),其本质特征是翻译语言的大众化。这样的翻译模式却被巴斯奈特和勒弗维尔忽略了,导致其“三模式”说存在漏洞。实际上,对“路德模式”的忽略,又见于其他学者。如美国学者韦努蒂在考察德国翻译史时注意到施莱尔马赫“让读者向作者靠拢”的异化策略,却忽略了路德“翻译必须采用大众语言”的同化策略 (曹明伦2007:87)。

如果勒弗维尔 (Lefevere 2001)对西方圣经翻译史划分为“神学翻译” (theological sphere)和“非神学翻译” (non-theological sphere1)两个阶段合理的话,那么“路德模式”正好起到“分水岭”的作用。换言之,强调原文和作者地位的“神本主义”翻译观 (或曰“神学翻译”, “哲罗姆模式”为其典型),之所以转向强调译文和读者地位的“人本主义”翻译观 (或曰“非神学翻译”),正是经由打破《圣经》诠释垄断权的宗教改革或“革命”而处于革命中心的路德就是革命的觉醒者,他对译者主体地位的强调和以母语为本的翻译主张,转移了翻译的重心,由此开创了翻译的新风尚。“路德模式”是历史的存在,并对其后的翻译思潮和翻译实践产生不可忽视的影响2。

据此,我们将“路德模式”嵌入“三模式”中,使旧“三模式”变为新“四模式”,这样可以弥补民族语言意识从无到有的必要过渡,消除各模式间的跳跃性,使勒弗维尔和巴斯奈特所言的文化建构逻辑更具渐进性和科学性。如表2:

表2 四模式建构逻辑

4.结论

西方学者对西方翻译史和翻译理论上的观察,并非都精准。一直被奉为圭臬的三模式说也并非牢不可破,完美无缺。基于文化建构效果和翻译发展史的“三模式”说在逻辑建构上存在一定的跳跃性。增添“路德模式”,将“三模式”变为“四模式”,不仅可以弥补其模式说的逻辑漏洞,使其更具逻辑渐进性,而且可以为当前的翻译研究,特别是中国的宗教翻译研究提供很好的理论借鉴和实践指导。同时,我们对西方翻译及其理论的研究工作必将继续向纵深发展并且不断取得新的成就,不可照抄照搬,要带着批评的眼光来审视,只有这样才能科学借鉴国外研究成果,完善中国的译学理论体系。

注释:

1.勒弗维尔只提到“theological sphere”,并没有“nontheological sphere”的提法。但其暗含之意十分明显。有中国学者在引用“神学性翻译”时常常带出“非神学翻译”的提法。(参见任东升的文章《圣经汉译与佛教翻译比较研究》,《上海翻译》,2008年第3期。)

2.路德在用德语翻译《圣经》时指出,“关键是要用德意志人民的德语,而不用拉丁化的德语”。路德提出的《圣经》翻译原则和方法,为英国的威廉·廷代尔和西班牙的瓦勒拉的《圣经》翻译提供了指导 (参见任东升著《圣经汉译文化研究》。武汉:湖北教育出版社,2007年,第87页)。奈达也是受路德影响的翻译家之一,他提出的“动态对等”理论便是对路德思想的传承。奈达曾经说过动态对等胜于书写形式。他曾经强调要用人们所接受的形式进行翻译而不是更有文学优势的形式来翻译。在他看来,原文文本的形式不是那么重要,重要的是读者的反应 (参见Eugene A.Nida著Toward A Science of Translation.Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004年,第15页)。奈达对等原则之一强调的就是翻译的过程是交际的过程,在不丧失原文信息的前提下,焦点转向了接收者 (参见刘军平著《西方翻译理论通史》。武汉:武汉大学出版社,2009年,第145页)。由此可以看出他们对于读者的重视这一观点如出一辙。路德对奈达翻译思想的影响,可见一斑。

Bassnett,Susan and Andre Lefevere.2001.Constructing cultures[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press.

Baker,Mona.2004.Routledge Encyclopedia of Translation Studies[Z].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press.

Duiker,William.2006.World History Volume Two:Since 1500[M].California:Wadsworth Publishing.

Gentzler,Edwin.2001.Foreword[A].Susan Bassnett and Andre Lefevere.Constructing cultures[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,ix - xxii.

Kittel,Harald and Andreas Poltermann.2004.German Tradition[A].Mona Baker.2004,Routledge Encyclopedia of Translation Studies[Z].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,418 -526.

Lefevere,Andre.2001.Chinese and Western Thinking on Translation [A]. Susan Bassnett and Andre Lefevere.Constructing Cultures[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,12 -24.

Lefevere,Andre.2004.Translation,Rewriting and the Manipulation of Literary Fame[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press.

Munday,Jeremy.2001.Introducing Translation Studies[M].London:Routledge.

Schwarz,W.1963.The history of the principles of Bible translation in the Western World.Babel(9):5-22.

曹明伦,2007,谈翻译中的语言变体与语域分析[J],《中国翻译》(5):87。

陈景燕,2008,对西方翻译论证中三个模式与一般翻译标准的比较分析[J],《昆明师范高等专科学校学报》(1):58-60。

黑格尔,1981,贺麟、王太庆译。《哲学史讲演录》(第三卷)[M]。北京:商务印书馆。

李红丽,2009,杰罗姆、贺拉斯和施莱尔马赫三种翻译模式对比学习[J],《青年文学家》(2):132-133。

李宏顺,2007,翻译研究中的三模型[J],《双语学习》(11):188-189。

林记明、穆雷,2009,翻译的课程模式与教学模式辨析[J],《外国语文》(2):115-119。

刘行仕、雷雨田,1988,论马丁·路德对《圣经》的研究与翻译[J],《青海师范大学学报》 (社会科学版)(1):41-48。

谭载喜,2004,《西方翻译简史》 (修订版)[M]。北京:商务印书馆。

王秉钦,2006,《20世纪中国翻译思想史》[M]。天津:南开大学出版社。

许静,2010,浅析贺拉斯、哲罗姆、施莱尔马赫翻译模式的特点和影响[J],《佳木斯教育学院学报》(6):216-217。

鱼为全,2008,马丁·路德的矛盾思想在翻译上的体现[J],《鸡西大学学报》(5):69-70。

赵彦春,2005, 《翻译归结论》[M]。上海:上海教育出版社。