冯昊 ×东方艺术大家:喧言

2015-05-25白江峰

白江峰

我说的这是啥?

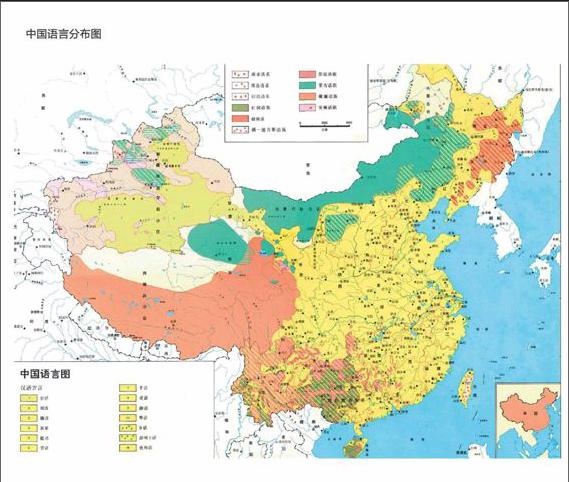

中国的方言可分为北方话和南方话两种。北方话(官方方言)占据土地面积的三分之二,南方话六大方言(吴方言、湘方言、客家方言、闽方言、粤方言、赣方言)与少数民族语言(维吾尔语、藏语、蒙古语等等)瓜分剩下的三分之一。北方话的次方言大多能互相听懂一些,词意、声调、结构基本一致;而南方话的次方言多为“鴃舌之语”,不管怎么慢说都难以听懂,基本上跟外语没什么区别。比如祖母的叫法,北方大多叫奶奶,温州话叫娘娘、无锡话叫恩娘,祁门话叫妪、南昌话叫婆婆、厦门话叫阿妈、广州话叫阿嬷、福州话叫依嬷、岳阳话叫细爹,南通话叫不挖,宁波话叫阿不、常德话叫嘎嘎,更有长沙话叫娭毑……

城市让各种各样的“祖母”叫法变得统一,在语言逐渐统一的进程中,方言的原声慢慢演化成一种“怪里怪气”的口音或是完全“弃之如敝履”。这种现象的出现主要由于“中心”和“结构”的建立而巩固。

这里谈到的中心要从两方面看:城市和语言。城市的形成就是中心思想的集中体现,因为两千年多年来,普通人的农耕生活方式没有改变,故城市(中心聚集)的变化一直是“自然控制”的;而近一百年来,普通人的生活方式发生了改变,人口井喷和“世界是平的”概念的出现,使得过去诸多农业人口都向城市涌入,并分流进工、商的全新行业分工之中。“城市即是中心”的现代观念融合着“人往高处走,水往低处流”的传统说法,让人们对中心趋之若鹜,谁又甘愿留在边缘?而中心语言的确立则巩固了城市的中心概念。若是没有城市中心的出现,每个地方都会是中心;官方语言也不会出现,因为每一种语言都是官方语言。比如秦朝的官方语言可能是咸阳话;汉朝是西安话;西晋是洛阳话;到了唐朝又变回到了西安话;宋朝是开封话;元朝是蒙古语;明朝最初是南京话,但朱元璋的儿子朱棣不大给他老爹面子,把都城从南京迁到了北京,官方语言也改成了北京话(语言中心制向来是一个国家看重的,想要统治一个国家,必先统治他的语言),这一举动直接影响了今天的普通话,不然今天讲的普通话是什么话就真的很难讲了。

原有结构的改变会引发不同程度上的“紧张”。这种紧张的根源也会顺着“城市中心”和“语言中心”的两条线索急速狂奔,其结果不可预知。城市中心的好处是巩固了它政治、经济、文化中心的地位;坏处是新加入到这个中心的成员暂时不知道该如何安置,他们通过各种手段和方式来到中心语言中心的好处是这里的每个人都听得懂对方在说什么;坏处是我们原来说的啥已经忘记了。社会迷失在了城市的膨胀中,方言迷失在了普通话中。当然,一些人并没有意识到这种迷失,他们沉浸在城市的匆忙脚步中朝九晚五;一些极少数的人意识到了迷失,他们也需奔波于地铁、公交、写字楼之间,但他们无力改变。不管是意识到迷失的或是没意识到迷失的,生活方式的改变都在所难免。这种改变不管是从中心角度上看,还是从结构角度上看,它总是遗留下了什么。这种遗留仿佛是日本军国投降后不愿意说出埋藏在中国的毒气炸弹一样,暂时看不到什么隐患,但时间一久,隐患总会原形毕露。

就今天的社会看,各种网络用词的背后就是这种结构变化的隐患线索之一,死宅(丧失社交能力)、约炮(与陌生人拥抱)、夜店(不愿意回家)、大叔萝莉(扭曲的性取向)……

喧言组成部分方言

当我们身处北京这座城市中,方言似乎成了外地人表明来源的最重要的标志,在执行作品时,有地道方言也有不地道的方言,还有参与者嘲笑对方的方言不标准,无一不表明这些都是难以磨灭却又同时在被当下生活的城市改变着的语言现象。

什么是城市?

这世上本没有城市,扎堆的人多了,也便成了城市。

城市,哦城市!那是一抹人生中别样的颜色,是不一样的烟火。它融入了我们太多的爱,太多的恨,就是W君和小X的故事一样,是令人在都市中行色匆匆的路人们间或闪现在记忆中难忘的忧伤的情愫。

—以上第二自然段是我们最常见的垃圾,请自行删除。

城市是怪兽吧我想。要的太多是人,城市只是结果。城市居民的祖宗全是农民,我们看到今天在马路边坐着的脸色灰暗疲惫不堪的农民工,他们总是热切地期望着年终能拿笔不被克扣的钱回村里过年,是我们一百年后的城市祖宗。现在祖宗们正坐在马路牙子上吃着最便宜的饭菜,旁边是变化多端的车水马龙和一成不变的电动工具的噪声。

什么是迷失症?

不要问我这个迷失的人吧。请在路边找一个自以为是的家伙回答这个问题,越是胸有成竹的人越是重症,一抓一个准。给他药吃也没用。

什么是宣言?

一种口号。当时浓妆艳抹或者随着时间推移被后人浓妆艳抹的句子。时间越久千奇百怪的解释越多,且越发金光灿灿不可逾越。宣言发布之后的行动都是会走样的,区别只是迟早而已。在满大街都在发声的今天,不缺宣言,缺的是一贯到底的行动。所以如果想要宣言,请先闭嘴。endprint