政治文化研究方法两种类型之比较

——兼论心理文化分析法的困境与前景

2015-05-25梅祖蓉

梅祖蓉

(河南大学历史文化学院世界史研究所,河南开封 475001)

政治文化研究方法两种类型之比较

——兼论心理文化分析法的困境与前景

梅祖蓉

(河南大学历史文化学院世界史研究所,河南开封 475001)

在政治文化研究中,问卷调查式研究难以深入政治行为的动力发生机制与发展根源,难以获取隐而不发的政治情感,难以充分关注群体内部的差异性,在解释力与研究范畴上具有局限性;心理文化分析法虽可弥补问卷调查式研究的不足,但存在主观性较强、缺乏信服力等缺陷。在鼓励而非排斥政治文化研究方法多元化的同时,研究者对任何一种研究方法所得出的结论都需抱有谨慎的态度。心理文化分析法的困境来源于跨学科研究的两难及人性固有的复杂性与创造力,其前景在于正视其困境,重视跨学科训练,以问题为中心,提出具有启发性的观点。

政治文化;研究方法;问卷调查;心理文化分析法

政治文化研究在方法上分为两大类别:问卷调查式研究与诠释性研究。前者以阿尔蒙德与维巴所著《公民文化》为代表,通过大规模问卷调查得来的数据描述人们的政治态度、信念与价值观。后者依靠文献分析、实地考察、深度访谈、个案研究来理解和诠释人们的政治态度、信念与价值观,不以数据为最重要的依据,其中往往体现出研究者的大胆假设与想象,要求研究者具有深刻的直觉与智慧。诠释性研究又包括从“价值体系与大传统的角度进行剖析”[1]7的文化解释学派和以精神分析视野进场的心理文化学派。在有关中国政治文化研究领域内,诸如芮沃寿(Arthur F.Wright)、史华慈(Benjamin I.Schwartz)、列文森(Joseph R.Levenson)等学者均可列在文化解释学派内;心理文化学派的代表人物要首推白鲁恂(Lucian W.Pye),此外,还有利夫顿(Robert Lifton)、所罗门(Richard Solomon)、刘平鄰、孙隆基等;而以问卷调查式研究方法研究中国政治文化的学者则包括黎安友(Andrew Nathan)、史天健、英格尔哈特(Ronald Ingerhart)等。在上述关于政治文化研究方法的选择中,从一开始就受到较多批评且争议也比较大的是心理文化学派所采用的心理文化分析法。然而,近年来,针对问卷调查式的政治文化研究也出现了日益尖锐的批评意见。基于此,本文将对这两种研究方法各自的局限性与解释力进行比较,重在分析心理文化分析法的优劣,并进而讨论心理文化分析法的困境与前景。

一、问卷调查式研究与心理文化分析法比较

如前文所述,政治文化研究方法分为问卷调查式研究与诠释性研究,后者包括文化解释学派和心理文化分析学派。问卷调查式研究因行为主义者主张政治学研究应更具客观性、科学性而兴盛,用于政治文化研究自有其方法上的优势,比如能够客观地把握政治态度的分布状态与动态性的变迁趋势,更易于建立集体层面的政治文化类型学,在揭示政治文化与政治产出的因果关系时也更具体。遗憾的是,没有一种方法堪称完美,能够提供所有问题的答案。且不提问卷调查式类型的政治文化研究在可行性上的限制(诸多以大规模样本调查研究技术获取硬数据的政治文化调查已经显示出问卷调查式研究的困难:花费越来越大,并且难以组织。像英格尔哈特那样连续20年跟踪调查数个发达工业国家政治文化变迁的工作,并非多数研究者所能承担的),以及在信度与效度上遭遇的质疑,单从其解释范围与深度来看,也需要依靠其他方法来协助解决。

首先,问卷调查式研究长于呈现政治态度与信念的“表现”层面,比如一些具体的政治态度及其在人口学上的分布状态,而对各种引发政治行为的观念与态度的内在心理“动力”机制与“发展”根源的分析,往往无力再作展开或深度开掘,易失于平面化。

第二,并非所有关于政治的态度、信念与价值观都可以通过问卷调查式研究发现。比如那些没有表达出来、隐而不发而又确实存在的情感,通过问卷调查往往难以获取,更不用说潜藏在“自我”之下的潜意识如何在问卷调查式研究中被分析。

第三,个体对政治的影响力被筛除在外。以大规模样本调查和数据分析为基础的问卷调查式研究学派并不否认个体的人格与政治行为的关系,但是,这类研究基本上属于集体层面的研究,个体的人格不能成为一个独立解释项在各种变量中占据重要作用,个体的人格因素对政治的影响往往因此被弱化甚至筛除,从而导致某些政治现象无法得到令人满意的解释,尤其是在人治而非法治或者说非人格化组织对政府与政治的控制力不如政治领袖的政治体系里,这种情况更加明显。

第四,即便在群体层面,问卷调查式研究亦有缺陷:对群体内部的冲突与差异解释不足。问卷调查式研究对某政治体系或群体政治文化共性的关注往往大于其内部差异的分析。然而,政治体系内部的文化差异度是否确实小于政治体系之间的文化差异度,还是一个很可质疑的问题。如果忽略对群体内部的冲突与差异的关注,不仅可能丧失一个重要的研究领域,还可能导致对文化的误解。

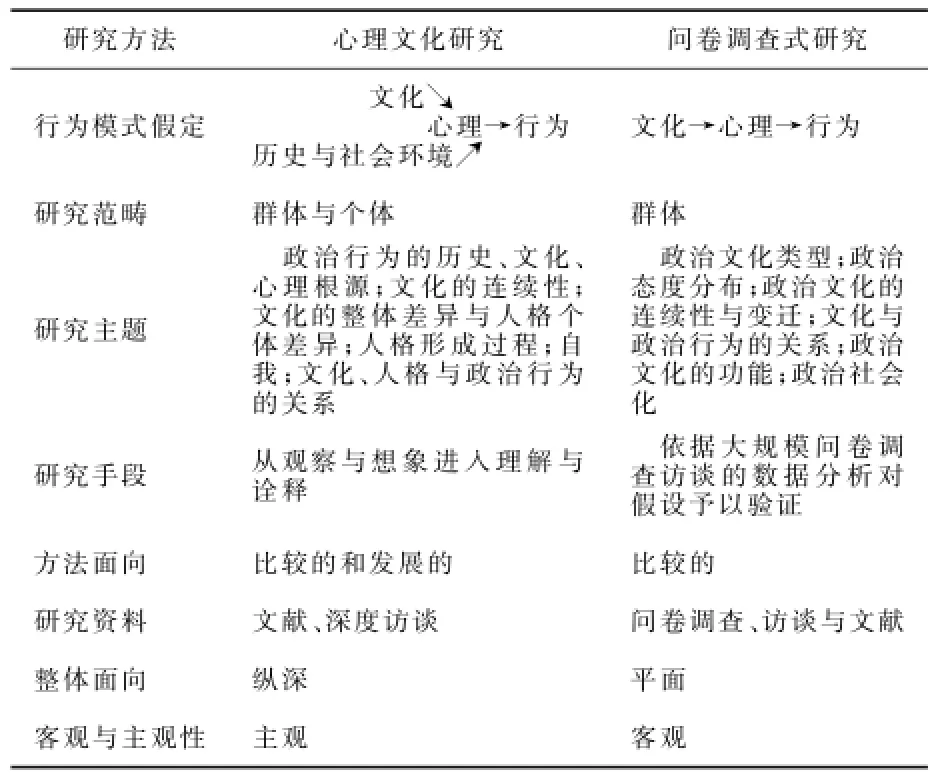

可见,问卷调查式研究的解释力有明显的局限性。正是出于这个原因,诠释性研究中的心理文化学派才能够作为政治文化研究的另一主流学派而存在。那么,心理文化学派的理论主张和研究范畴、主题与手段和问卷调查式研究有哪些不同?为什么说它能够弥补问卷调查式研究的解释力局限?在阐述其理论主张之前,我们不妨先从研究范畴、研究主题与手段等方面对心理文化学派与问卷调查式研究作一比较,见表1。

表1 心理文化研究与问卷调查式研究方法比较

不难看出,心理文化学派在行为模式假定、研究范畴、主题、整体面向等方面与问卷调查式研究侧重不同。这些不同来源于其理论主张。由于心理文化学派主要是在心理学精神分析学派、文化人类学文化与人格学派与社会心理学影响下形成的,其理论主张亦多取自上述学派与学科,其强调的观点有:其一,人的行为是文化与社会环境共同作用于人的心理的结果;其二,文化具有差异性;其三,文化通过社会化过程习得,而非生物性因素造成;其四,文化对人格的形成有重要影响;其五,早期人生体验和社会化对人格发展尤其重要;其六,早期人生体验和社会化对人格发展尤其重要;其七,个体人格影响政治过程,“一个充分发展的典型政治人格总是打着集体利益的旗号,把私人动机转移到公共事物上面”[2]14;其八,政治态度与行为是自我的意识与潜意识的外化。基于上述主张,心理文化学派的解释范围和对人性理解的深度都比问卷调查式研究更加开阔和深入。

首先,心理文化学派通过引入现实背景、文化与制度传统、人生史重要片段以揭示引发政治行为的内在心理动力机制与发展根源,而不限于政治态度与观念的描述及其分布状态的呈现,同时兼顾到“表现”、“动力”与“发展”三个层面的分析。比如从白鲁恂对中国政治文化的描述中,我们可以看到形成“中国文明中那种深刻的权威危机”的复杂机制;出于安全感的渴求而形成的共识与派系的冲突如何构成中国政治的动力;早年情感体验与家庭社会化、政治社会化对政治领袖的行为与政治风格的发展所起的决定性作用等。

我是70后,爸妈是农场首批垦荒人。儿时记忆中,吃的穿的用的大都凭票供应。当时全家1月就1斤多豆油,撑不到月底,急盼着下月赶紧打油去。

其次,心理文化学派重视深蕴心理学(depth psychology)的理论运用,研究主题除了文化、人格与政治行为的关系外,还包括了自我与他人的关系、人格的形成过程等,因此,一些不容易在问卷调查式分析中出现的主题比如潜意识、自我与本我的冲突、文化对本我的压制与超我的要求、焦虑等等,反而常常作为心理文化学派的重点。

再次,在研究范畴上,心理文化学派既重视群体也重视政治个体的研究。心理文化学派不忽略个体对政治的影响力,尤其重视政治精英的作用,强调“政治研究是对权势和权势人物的研究”[2]3,对政治精英个体与群体的研究往往在心理文化学派的政治文化研究中占有很重的份量。心理文化学派还有一套个体政治论,比如普遍相信政治人的公共行为受私人动机左右,很注意从人格特质出发解释政治现象,借助人格理论揭示隐藏在政治黑箱内的事实从而将表面上矛盾的政治行为背后所具有的“一致性”展现出来。

最后,心理文化学派对群体成员内部的细微差异通过个体的心理与人格研究而得到凸显。心理文化学派非常重视深度访谈,而在深度访谈中,群体成员内部的态度与行为差异会逐渐凸显出来,并迫使研究者追问:为什么在相似的家庭环境、宗教信仰与文化传统、经济与社会环境下长大,具有相同教育背景甚至念同一所学校的个体会发展出不同的政治兴趣与政治风格?而要解答这些问题,就必须从个体的心理与人格特质的动力形成机制与发展根源着手。这正好是心理文化学派的研究方向。

不过,与问卷调查式研究相比,心理文化研究尽管在解释的宽度与深度上更胜一筹,但它也存在一个不容忽略的解释力欠缺问题:首先,它偏重于想象,主观性较强,不如问卷调查式研究客观,甚至“可能与当事人的深层情感完全偏离”[1]32。其次,心理文化研究倚重文献,对文化变迁的把握往往比较滞后,不如问卷调查式研究敏感、及时。再次,心理文化的解释固然可以从表现、动力与发展三个层面逐步深入,但由于心理发展过程的复杂性、心理学经验来源与理论本身的不充分、尤其是分析对象人生史上最关键时刻的资料获取相当困难,越到深入的层次,争议性也越强。“比之‘现象分析’,‘动力分析’更少普遍信服力,而‘发展分析’则比‘动力分析’更缺乏信服力”[3]。此外,心理文化研究如果运用得不够严谨,就会犯下将个体研究的结论运用于集体或其他张冠李戴对象等分析层次混淆的错误,也可能出现为证实其预先设定的理论立场而筛选史料以符合其理论架构的问题。

在笔者看来,心理文化研究与问卷调查式研究在政治文化研究中各有其价值,政治文化研究应鼓励而非排斥研究方法的多元化,但研究者对这两种方法也应抱有一定程度的谨慎,既要看到问卷调查式研究的相对客观和局限性,也要在欣赏心理文化研究的深度时警惕其主观性和易犯下的以偏概全等错误。

二、心理文化分析法的困境与前景

恰如马起华评论政治心理学这门年轻的学科时所言,以心理文化分析法研究政治文化,“有宽广的范围,有研究不完的问题,有取用不尽的材料”[4],所以有言说不尽的吸引力。然而,这个领域研究人类历史/文化/环境与人的心理与政治行为的关系,需要运用其他学科的理论与分析工具;其研究对象——人的心理与行为——所具有的“异质性、非连续性、积极主动构建世界的能力”[5]不仅使诸多解释都有例外,难以达成理论的一致性,往往令证据与资料的充分获取也非常不易。所以,回避和绕开这一领域或方法的人总在多数。目前的状况,虽已不是沃拉斯形容的情形——“现在惟一缺少的一种研究方式,是按照政治与人性的关系来研究政治”[6],但愿意深入“政治与人性的关系”,尤其从精神分析学角度研究文化、心理与政治行为的学者依然很少,“中国政治研究中同情精神分析的屈指可数”[1]10。欲求这一研究领域与研究方法的推进与发展,不得不正视这一研究领域本身的困境,再探求可否从困境中寻找出路,或者在看法上有所突破。

运用心理学、社会学、人类学等学科理论与概念研究政治态度与行为,丰富政治学理论,是心理文化学派的基本主张与实践要求。然而,当代心理学、社会学以及人类学等学科的专业性知识正以异乎寻常的速度增长的事实,给这一主张提出了极大的挑战性,“当代政治科学家再也不可能效仿早期政治理论家的做法,而必须努力将这些专业知识上的复杂发展并入系统的政治学理论。然而,许多政治学家逐渐意识到,这根本没有希望”[7]。对于极力践行这一主张的政治学家来说,跨学科理论与分析工具的运用,会让他紧接着面临“简化主义”的批评。这是一个艰难的两难境地:一方面,必须汲取其他学科理论的知识性发展以深化和丰富政治学理论;另一方面,囿于学者的精力与专业知识掌握的限度,必然会导致将其他学科理论与分析工具简化运用的现象。其结果将可能是热情的鼓励与严苛的批评以不同方式同时涌现。运用其他学科理论与方法研究政治学的学者,往往集“深刻”与“肤浅”的评价于一身。这真是一个既令人兴奋又让人沮丧的局面。

处境的两难是否意味着退出才是最好的选择呢?退出当然是比较保险的做法,但那无疑是平庸与怯懦的表现。不过,笔者并不认为可以无条件地接受理论与知识分析工具的简化。相反,从事跨学科理论研究,必须具备必要的心理学、社会学等专业知识训练基础。否则,无以建立研究结论的可信度。对于政治学家来说,最需要避免的是只看到某一概念、理论或方法的有用性,而对其局限性或者缺陷不大注意,从而在研究的一开始就可能面临批评。只有经历过专业训练或者具备充分的心理学、社会学理论储备才能避免这些问题。与此同时,诚恳地直面批评,接受相关专业领域研究者的批判与建议,一点一点地修正其错误,一个越来越专业的跨学科研究领域就有望渐渐地开垦出来。

(二)人性固有的复杂性与创造力

对以心理文化分析法研究政治态度与行为的学者而言,比跨学科研究困难更具挑战性的困扰来自于人性固有的复杂性与创造力。人与人之间并非完全同质,个体心理与行为的反应也不总是被动与连续的,而是经常体现出“异质性、非连续性和积极主动构建世界的能力”(若非如此,那些关于政治态度与行为的一致性的争议可能就不会产生了)。这一点,心理文化学派是承认的。不过,心理文化学派更相信文化的稳定性、习得性与连续性对人的心理与行为的塑造力;“经历相似社会化过程的人,会发展出大致相似的人格”[8]45;在相同环境下,心理与人格特征相似的人会采取相似的行为。然而,每当心理文化学派以此为理论假设并试图超越个体层面作出更抽象的格式化解释时,一系列关于人的同质性(群体层面),乃至于个体行为的连续性(个体层面)等方面的质疑就会接踵而至,并要求提供诸如人格的稳定性或一致性、儿童与青少年时期的社会化与成年行为的连续性等方面的证据。遗憾的是,这方面的证据往往不容易得到。现实生活中,大部分人的心理与行为发展过程都不会被完整地记录在案,只在很少的情况下,研究者能够在预先设定研究对象、跟踪观察其人格发展过程与行为反应模式以后,才能提供可证明其结论的资料。然而,以想象替代事实与证据的指责绝不会因为现实条件的限制而消减半分(尤其是在那些一切都求证实的行为主义政治学家那里)。面对这种批评,心理文化学派的诠释者既无力提供令批评者满意的支持自己理论假设的证据,又不能否认人性中这一“令人困扰的矛盾性”[8]130,因而进退失据。

面对这种由人性的复杂性与创造力带来的困境,心理文化学派是否应该放弃其主张,将想象力收缩至最小,转而在“细枝末节”(指过度追求坦化、精确和可验证的实证研究)的范围内寻求可证实的研究呢?若果真这样做,在处处都显示出证据与证明的缺乏的社会科学领域,恐怕就剩下不了多少可供研究的空间了。那种“以方法为中心”的科学观过于强调表达的形式,而不是表达的内容,不仅“阻止新技术的发展……[也会]阻挡许多问题的提出”[9]。如果让方法超越了问题本身的重要性,只将是否可以证实或测量设定为某些问题可以研究的标准,政治文化研究恐怕将变成一个最令人厌倦的套用公式的研究工具。再者,社会科学以人——研究者——为主体,如果摒弃人的主观方面,一味局限在可用实验室方法验证的领域,研究者作为方法使用者的主体地位将降至为由方法所控制的工具,而研究者主体身份的失落必然导致社会科学研究领域的萎缩,这也是可想而知的。

而就想象力的价值而言,任何人都不能忽略或否认这样一个基本事实:许多有见地的看法,都出自直觉的冲动、富有想象甚至推测性的思维跳跃,而非源于由定量调查得来的累计如山的数据。

再者,让我们回到一个常常困扰研究者的问题:无法通过验证证实或者推翻的结论,是否确实没有意义?对此,韦恩斯坦指出:

让我们假定,社会和行为科学中古典时期的著名学者——阿列克斯·德·托克维尔、卡尔·马克思、马克斯·韦伯、诶米尔·杜克海姆、西格蒙德·弗洛伊德——的观点全都是错的,也不能不承认,他们提出的问题令人产生兴趣,得出的看法也很有意思。最重要的是,他们为社会科学种种批判性的讨论和评价提供了依据,为社会科学各种不同形式的冲突与整合奠定了基础。[5]

显然,富有启发性、令人产生兴趣的问题与观点是社会科学研究得以深入的前提。至于这些问题与观点是否能够通过验证,这有赖于后继者更加深入的探索。很可能,在这个过程中,会产生更激动人心甚至革命性的观点与发现,并将我们的探索和可研究的领域推至更深更广空间。

至于心理文化分析法走出困境的路径,最重要的当在于建立起其分析的可信度。

首先,在重视想象力、追求对人性理解的深刻、大胆提出假设的同时,总要以事实或可能存在的事实为依据,不能忽略验证过程的重要性。尽管政治文化研究在本质上就不是完全可验证的,或者如格尔茨所言,“‘文化的分析’不是一种寻求规律的实验科学,而是一种探求意义的解释科学”[10],然而,研究者的想象力却不可以任意驰骋,超越真实的边界,致使读者认为纯粹只是假设的演绎,而没有科学的价值。

其次,分析工具的运用,更当注意摒弃其不为人所信服的理论基础。比如,心理文化诠释的分析工具大量地来自由精神分析学派创建和发展的人格心理学理论,虽然人的本能与潜意识在人的心理与行为中所起的作用无可否认,但是其中的生物主义倾向却是需要我们谨慎对待的。否则,就可能陷入一个人的社会性完全由生物性支配的误区。

再次,研究者需要同时具备深刻的心理学洞察力和对政治行为模式的精到的分析力。因为事实上很多时候,问题的关键还不在于是否占有充分的资料,而在于研究者是否具备将透视性的心理学理论与可观察到的事实联系起来的能力。

[1]石之瑜.政治文化与政治人格[M].台北:扬智文化事业股份有限公司,2003.

[2]拉斯韦尔.政治学:谁得到什么?何时和如何得到? [M].杨昌裕,译.北京:商务印书馆,2000.

[3]Greestein,Poslby.个体政治论[M].幼狮文化事业公司,编译.台北:幼狮文化事业公司,1983:62.

[4]马起华.政治心理学[M].台北:台湾商务印书馆股份有限公司,1981:1.

[5]Fred Weinstein.Psychohistory and the Crisis of the Social Sciences[J].History and Theory,1995(4):299-319.

[6]沃拉斯.政治中的人性[M].朱曾汶,译.北京:商务印书馆,1995:7.

[7]Lucian W.Pye.Personal Identity And Political Ideology[J].Behavioral Science,1961(3):206.

[8]Lucian W Pye.Politics,Personality,and Nation Building:Burma’s Search for Identity[M].New Haven: Yale University Press,1962.

[9]马斯洛.动机与人格[M].许金声,译.北京:中国人民大学出版社,2007:241.

[10]格尔茨.文化的解释[M].韩 莉,译.南京:译林出版社,2008:5.

(责任编辑 文 格)

The Comparison of Two Approaches of Political Culture Research

MEI Zu-rong

(Research Institute of World History,School of History and Culture, Henan University,Kaifeng 475001,Henan,China)

The approach of sample survey based on questions in the study of political culture has its disadvantages in terms of the power of interpretation.It is almost impossible to explore into the dynamic or developmental roots of people's political actions,to reveal the political emotion deep in human unconscious and so forth.The psycho cultural analysis can function as a complement since its advantages.But it also has some defects such as the subjective inclination which leads to the lack of conviction.Pluralism in choosing approaches for political culture research should be encouraged rather than being rejected since each approach has its advantages.At the same time,the researchers should be prudent in dealing with the conclusion out of any approaches.The predicament of the psycho-cultural analysis mainly comes from two aspects.One is the difficulty in dealing with the concepts and theories of other disciplines.The other is the complexity and creation of human beings.And the answer for the future of the psycho-cultural analysis is to face them,to focus on the questions itself and so on.

political culture;approaches to study;sample survey research;the psycho cultural analysis

D0

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2015.01.012

2014-08-18

梅祖蓉(1969-),女,天津市人,河南大学历史文化学院世界史研究所研究员,政治学博士,主要从事海外中国学、美国史研究。