我国环境影响评价公众参与制度的梳理与思考

2015-05-23李卫波侯可斌

李卫波,侯可斌,杨 芳,李 楠

(1.山东赛飞特集团有限公司,山东 青岛 266071;2.北京市环境影响评价评估中心,北京 100089;3.北京市环境保护局,北京 100048)

1979年9月13日,第五届全国人大第十一次会议原则通过了《中华人民共和国环境保护法(试行)》。这是我国第一部关于保护环境和自然资源、防治污染和其他公害的综合性法律,也是中国环境保护的基本法,标志着我国的环境保护工作走上了法治轨道。在《中华人民共和国环境保护法(试行)》中,确立了环境影响评价制度[1],但没有公众参与的规定。1993年,在国家计委、国家环保总局、财政部、人民银行联合发布的《关于加强国家金融组织贷款建设项目环境影响评价管理工作的通知》中,首次明确了公众参与的相关要求,由此,公众参与纳入环境影响评价制度在我国得到认可。1998年的《建设项目环境保护管理条例》将公众参与的范围进一步扩大至环境影响报告书类项目,至2002年《环境影响评价法》出台,公众参与制度以法律的形式确定下来[2]。

随着我国经济的高速增长,社会利益矛盾冲突日益显现,在环境领域,环境群体性事件以年均29%的速度递增[3]。环境群体性事件中,尤以环境影响评价公众参与(以下简称“环评公参”)引发的占大多数。

本文对现行的环评公参制度进行了梳理,探究公众关心的环评公参问题,提出合格的环评公参标准,可为建设项目环评公参工作提供参考。

1 我国的环评公参制度

1.1 环评公参暂行办法

2006年颁布执行的《环境影响评价公众参与暂行办法》(以下简称《暂行办法》)是目前我国环评公参执行的基本准则,该办法规定了环评公参的范围、程序、环评信息公示、公众意见调查方法等内容。

(1)环评公参的程序

《暂行办法》规定了建设项目环评公参的程序要求,总体可以划分为三个阶段,如图1所示。

图1 环评公参流程

(2)环评公参的范围

《暂行办法》第二条给出了适用该办法的建设项目范围,包括三类:1)编制环境影响报告书的建设项目;2)重新报批环境影响报告书的项目;3)重新审核环境影响报告书的项目。该办法对编制环境影响报告表的项目没有作出相关规定。

(3)公众意见调查方式

《暂行办法》给出了5种公众意见调查方式,包括:调查公众意见、咨询专家意见、座谈会、论证会、听证会,但没有明确这几种方式之间的推荐顺序,由建设单位或其委托的环评机构自行选择调查方式。

(4)实施主体

《暂行办法》第五条明确“建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告书的过程中,环境保护行政主管部门在审批或者重新审核环境影响报告书的过程中,应当依照本办法的规定,公开有关环境影响评价的信息,征求公众意见”。环评公参涉及2个主体,分别为建设单位和环保部门,环评机构属于受建设单位委托开展公参工作,其责任主体仍为建设单位。

(5)环评信息公开的方式

对于建设单位或其委托的环评单位,其信息公开的方式主要包括三种:1)在建设项目所在地的公共媒体上发布公告;2)公开免费发放包含有关公告信息的印刷品;3)其他便利公众知情的信息公告方式。但《暂行办法》并没有明确必须采取哪种方式或必须是哪几种方式的组合,只要能够达到信息公开的目的即可。对于环保部门,《暂行办法》要求“在其政府网站或者采用其他便利公众知悉的方式,公告环境影响报告书受理的有关信息”。

1.2 规范性文件

近年来,环保部陆续下发了有关环评公参的规范性文件,主要有:1)《关于进一步加强环境影响评价管理,防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号),该通知强调了环境风险项目的环评公参工作的重要性;2)《关于切实加强风险防范,严格环境影响评价管理的通知》(环发〔2012〕98号),首次提出了环评公参“四性”(程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性)的要求;3)环保部公告2012年第51号《建设项目环境影响报告书简本编制要求》,规范了环评报告简本内容要求;4)2013年《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》(以下简称《信息公开指南》),提出了环评文件全本信息公开的要求;5)《关于推进环境保护公众参与的指导意见》(环办〔2014〕48号),完善了公众在环评公参中的权利规定。这些文件从不同层面对环评公参工作提出了新的要求,完善了环评公参制度。

1.3 导则标准

环评技术导则是指导环评工作的科学指南[4]。根据《环境影响评价技术导则 总纲》,建设项目环评导则体系由总纲、专项环评技术导则和行业技术导则构成,专项导则包括环境要素和专题导则两类。目前,环保部正在制定的专项导则中包括公众参与导则(作为专题导则),该导则于2011年首次发布征求意见稿之后,尚未出台正式的版本。行业技术导则目前共有11项,其中《环境影响评价技术导则 民用机场建设工程》(HJ/T 87-2002)、《环境影响评价技术导则 水利水电工程》(HJ/T88-2003)、《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》(HJ453-2008)和《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)均有关于该行业环评公参工作操作的相关要求。

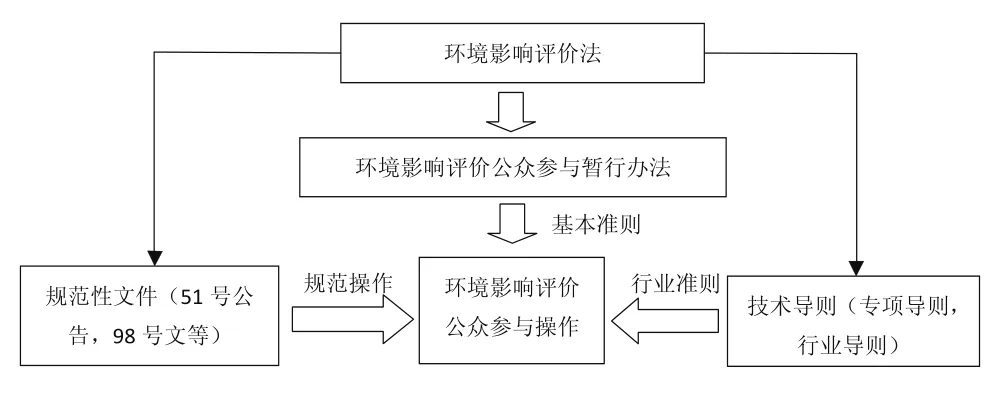

目前,我国的环评公参体系以环评法为基础,以《暂行办法》为基本准则,通过规范性文件不断修正完善,在实际操作中,对于有行业标准的应同时执行行业标准相关要求,由此构成了完整的环评公参制度(如图2)。

图2 我国的环评公参体系

2 现行环评公参评析

《暂行办法》执行8年以来,社会上、行业内的争议不断,主要集中于以下几点。

(1)关于调查范围

《暂行办法》没有明确环评公参调查范围,在第十九条关于问卷发放范围要求中提到“问卷的发放范围应当与建设项目的影响范围相一致”。在实际操作中,建设单位或环评机构通常以环评确定的评价范围作为“影响范围”。在一些敏感性项目中,评价范围外的公众通常对该做法持有反对意见。

(2)关于调查比例

《暂行办法》没有给出敏感点应调查多少份数的要求,在第十九条中对于问卷发放量作出如下规定“综合考虑环境影响的范围和程度、社会关注程度、组织公众参与所需要的人力和物力资源以及其他相关因素确定”。应当说,该条目的规定没有给出实质性的要求,导致不同利益主体的理解通常从争取自身利益最大化的角度出发,无法达成一致。

(3)关于调查代表性

在很多群体性事件中,公众对建设单位或其委托的环评机构的公众意见调查对象提出了质疑,认为所调查的对象是经过“挑选”的,或者认为没有对其进行调查。公参调查的代表性在《暂行办法》中并未提及,这是环评公参实践多年后,逐渐提出的概念性要求。因此,通过《暂行办法》,无法给出调查对象代表性的判断依据与方法。

(4)关于反对率

同意率、反对率达到多少,环评公参才能通过,这是很多决策层想要知道的数据,但是《暂行办法》对此没有规定。对于公众的反馈意见,《暂行办法》要求建设单位或其委托的环评机构“应当认真考虑公众意见,并在环境影响报告书中附具对公众意见采纳或者不采纳的说明”;环保部门可组织专家咨询委员会对报告书中公众意见采纳情况进行审议,“在作出审批决定时,应当认真考虑专家咨询委员会的处理建议”。“同意率、反对率”并未在《暂行办法》中出现,应当说,这两个词的出现,是很多并不理解环评公参的人对公参的误解。根据《暂行办法》的条文,公众的反馈意见是行政决策需要认真考虑的要素,反对率的高低与决策没有直接关系。

上述四点争议,均涉及环评公参的实际操作,因《暂行办法》未予以明确解释,导致很多人对《暂行办法》的实行有争议。客观来看,《暂行办法》规定了环评公参的规则,属于程序性办法,因此,没有给出具体的操作方法,这也是该《暂行办法》制定的初衷。由于环评涉及的建设项目类型复杂多样,调查对象千差万别,无法给出统一的指标性要求,因此,《暂行办法》的这种“模糊”处理符合科学的原则。

对于《暂行办法》产生的争议,很多是缘于在环评公参执行过程中,社会、公众对其赋予了更多的“期盼”,希望环评公参成为利益表达通道,并能够提供参与决策的“机会”。因此这些所谓的反对率、调查比例均属对《暂行办法》的误读。

但是,随着环保逐渐得到社会的重视,环评已成为各利益相关方发挥其效能的“抓手”,环评公参有“骑虎难下”的趋势。面对这种现实,还是应当分析如何更好地利用环评公参服务于环境保护,而不是将环评公参演变成利益纠葛的利用工具。

3 环评公参的合格标准

什么样的公参才是合格的公参,这是很多决策层面关心的问题。简单来说,符合《暂行办法》要求的公参就是合格的公参。具体来说,包括程序性符合和内容性符合。

(1)程序性符合

环评既是一种科学方法,也是一项法律制度。从制度性来看,环评公参属于环评的程序性要件。从环评公参的程序要求来看,需要满足3个阶段的工作要求(如图1),阶段之间不能并行或交叉,阶段时限要满足《暂行办法》规定(均以工作日计)。

(2)内容性符合

一方面,建设单位或其委托的环评机构在信息公开过程中,应严格按照《暂行办法》、《建设项目环境影响报告书简本编制要求》、《信息公开指南》要求的条目进行信息公告,无遗漏;另一方面,要求公参过程不得造假,这既包括信息公开内容不得造假,也包括公众意见调查过程不得造假(如向被调查对象刻意隐瞒重要环评信息或提供虚假信息、假问卷等)。

在现行《暂行办法》的框架下,满足上述两项要求的公参即是合格的公参。然而,对于反对率,需要建设单位进行仔细甄别,哪些属于环境问题,哪些属于非环境问题;环保部门应针对公众提出的环境问题,判断报告书提出的解决方案是否合理,从而给出决策的判断,对于非环境问题,因更多涉及其他政府部门,可以考虑建立政府部门间的沟通渠道,将民情信息进行传递。

4 结语

环评公参走在社会舆论的风口浪尖,体现了时代特征,也是经济社会发展,各项配套制度不断完善、磨合过程中必然产生的现象。公众希望通过环评公参实现利益的诉求(包括非环境权益),对环评公参寄予了很多“假想”的作用与要求,使得环评公参“难负”公众期望之重[5]。因此,要解决该问题,可将环评公参作为一个沟通的平台,让各利益相关方(包括政府各部门)在该平台上实现充分的表达与博弈,通过谈判、契约、国家协调等方式,将有助于在新形势下构建更有效协调与整合利益冲突的和谐社会[6]。

[1]陆书玉,栾胜基,朱坦.环境影响评价[M].北京:高等教育出版社,2004.

[2]崔浩.环境保护公众参与研究[M].北京:光明日报出版社,2013.

[3]余光辉,陈天然,周佩纯.我国环境群体性事件预警指标体系及预警模型研 究[J].情报杂志,2013,32(7):13-18.

[4]梁鹏,戴文楠,杨常青,等.我国环境影响评价及相关导则体系初探[J].环境影响评价,2014(5):10-14.

[5]何羿,赵智杰.环境影响评价在规避邻避效应中的作用与问题[J].北京大学学报(自然科学版),2013,49(6):1056-1064.

[6]李路路.和谐社会:利益矛盾与冲突的协调[J].探索与争鸣,2005(5):2-6.