大众传媒与良性政治生态构建

2015-05-20李明德

李明德,黄 安

(1.西安交通大学新闻与新媒体学院;2.西安交通大学马克思主义学院,陕西西安 710049)

大众传媒与良性政治生态构建

李明德1,黄 安2

(1.西安交通大学新闻与新媒体学院;2.西安交通大学马克思主义学院,陕西西安 710049)

良性政治生态构建过程离不开传媒的建设性作用,政府、社会、公众三者借助传媒平台公开信息、参与决策、修复分歧、协调方向是一个动态的发展过程。以此为切入点,循着传媒作用的研究视角,分析探讨良性政治生态构建过程中大众传媒扩大政治公开、促进政治参与、完善政治修复、增强政治协调的作用。

大众传媒;政治生态;议程设置;舆论导向

人类是社会性的“存在”。大众传媒在人与人之间的信息交流中发挥着重要的作用。作为人类社会的组成部分,政治生态的构建离不开传媒的建设性作用。所谓政治生态,是指运用生态学的逻辑、思维与方法去观察、分析政治领域的政治现象,探求政治系统内外各要素之间相互联系、相互制动、相互影响的生态联动规律。这是政府、社会、公众三者合力建设的结果,其间离不开传媒“社会公器”作用的发挥。习近平总书记在主持中央政治局第十六次集体学习时指出,“加强党的建设,必须营造一个良好的从政环境,也就是要有一个好的政治生态”[1]。如何构建一个以人民福祉为导向,发挥传媒社会动员能力,兼顾政府、社会、公众三者协调发展的政治生态,成为诸多学者苦心孤诣的现实问题。但生活中却存在着“政治权力结构的清晰度不足、制度生态运行不畅、监督机制效能不高”[2]等诸多缺陷。传媒的社会功能也存在着诸多异化。由于缺乏有效的监督机制,部分基层官员甚至出现“道德虚无化”[3]的倾向。

思想先哲孔子在《论语·子路篇》中和鲁定公对话时指出:“一言而兴邦,有诸?……一言而丧邦,有诸?”周朝末年,周厉王的横征暴敛更引发了“防民之口,甚于防川”(《国语·周语上》)的忧虑,这些应是关于大众传播作用论述之发轫。近年来,国内相关研究主要集中在:第一,传媒促进经济发展。传媒经济是与媒介信息传播活动相关的经济活动或经济现象,提供“以符号形式传播的精神内容和某些事项”[4],并通过广告和有偿服务的形式实现自身价值。20世纪70年代末,中国传媒业开启市场化改革,运用市场机制配置社会资源,为公众提供“文化传播与信息服务”[5],这不仅提升了文化产业的整体规模,还促进了改革开放事业。第二,传媒加强政府、社会、公众的信息沟通。政治传播是“国家宰制下的政治目的性很强的信息传播过程”[6],它通过推进政治民主、形成公共舆论、构建政治合法性来追求宏观治理效果。公众则借助传媒平台得出能为多数人认可的“对公共事务和政策的认识和看法”[7],并将之提供给相关决策机构。在这个过程中,“政治离不开传媒,传媒为政治服务”[8]。第三,传媒强化使用者的人群归属。国家、社会资本集团、公民三方会出于各自目的争夺媒体资源,并根据其他两方的行为来调整自己的行为,由此形成新的“传播利益博弈场”[9]。社会化媒体“打破了过去由物理空间因素规定的人群,而形成有文化因素规定的各种人群”[10]这一新格局,进一步加剧了这种趋势。性别、学历、年龄、地区等因素都会影响人们的信息处理能力,技术能力的强弱和资源的多寡也会产生“权力的落差”,进而影响人群的分化。使用媒介的过程就是强化使用者的人群归属的过程。第四,传媒软实力构成国家文化软实力的核心。大众传媒有助于人们观念上的自我反思,并在行为上从传统型转向自主型,所传播的大众文化及其信息流动则是“文化生命力的表现”[11],能够促进主流文化的普及,最终形成基于各族群而又能超越之的民族文化新形态。但是,大众传媒如果过于重视资本、技术等硬件条件,忽视文化、品牌等软件配置则会导致“传媒竞争的非理性现象”[12],影响国家的软实力。第五,传媒是把“双刃剑”。大众传媒既有积极的教育作用,也有消极的不良影响。就前者来说,大众传媒能够影响公众对议题重要性的判断、增强认知,促进信息流动和“社会整合与文化认同”[13];就后者来说,不良信息会冲击传统道德规范、消费主义会消解主流价值观、西方价值观的渗透会削弱互联网的意识形态属性、媒介崇拜会弱化人的主体性。第六,传媒需要发挥健康的娱乐作用。大众传媒能够促进人们身心的愉悦,这主要表现在它能够缓解不必要的压迫感、培养公众审美品位。但同时应该看到,传媒的商业化倾向日益凸显。当代传媒正处于市场规则和政治规制二者失衡而导致的调整期。基于此,将传媒的传统娱乐功能拓展为“公益传播服务功能”[14]显得极为必要,最终形成一种人与人之间相互关爱,又能思考和关注社会问题的精神生长空间。

相关学者对传媒的作用进行了有益的探索,同时也为未来的研究提供了突破空间:第一,从视角上看,从经济学、政治学、社会学等方面研究传媒作用的文献较多,而在政治生态维度构建与完善这个背景下探讨传媒作用的研究相对较少;第二,从内容上看,大多数研究局限于对政治生态本身的探讨,而分析政治生态构建维度的相关论述较少。但是,传媒是政治发展的时代产物,同时又以自身的进步推动政治主体的进一步发展,二者之间关系的改进离不开政治生态这个“软环境”所营造的良好氛围。良性政治生态构建有利于政府、社会、公众三者关系的协调互动。基于相关学者的研究成果和社会发展的生动现实,本文分析和探讨了良性政治生态构建过程中大众传媒扩大政治公开、促进政治参与、完善政治修复、增强政治协调的作用。

一、大众传媒具有政治公开的作用

传媒是公共生活的组织机构,具有阶级性,它隶属于政治上层建筑,需要和社会主流价值观及其文化取向保持一致。传媒与政治之间的这种关系凸现了传媒的“耳目喉舌”功能,也就是在政府、社会、公众之间沟通政治议题的过程中,通过媒体发布政治信息、检测政治环境、增强政治互动、引导政治舆论,进而影响政治生态建设的成效。

借助媒体的“耳目喉舌”功能推进政治公开是应对社会转型期官员勤政廉政受到广泛关注、利益诉求表达显性化、群体性事件频发的客观需要。对政府机关和社会公众而言,媒体能够沟通信息、监测环境、引导舆论,是提高政府机构办事效率,推进政治体制改革的重要推手。只有及时有效、客观公正地发布信息,才能满足民众的知情权、参与权、表达权、监督权,实现群众动员和社会规制的有机结合。这就要求媒体在栏目设置及内容取舍上,不断加强对线上线下舆情传播规律和网民心理特征的动态把握,使各级各类媒体在舆情生成和共识培养中具有更大的主动权。同时,也应当看到,科技的进步使人们可以自由地分享信息,但如何做到有的放矢则离不开制度环境、文化背景、心理素质等因素的影响。管理者的干预、意见领袖的言论、从众心理的作祟、非理性情绪的宣泄等等,都有可能导致“网络暴力”行为的滋长与蔓延,进而削弱政治公开过程中的“自由、公开和理性”成分,形成“沉默的断层”,阻碍了客观理性民意的形成。媒体是社会大环境的“放大镜”“扩声器”,这种“放大”与发声能够使政治主体的公务行为得到规范,政治生态环境得到优化,民主法治的实现和经济社会的发展也有了可靠的保障,其公开程度还会直接或间接体现为社会心理状态,表现为人民群众对政府的满意程度,直接影响到政府部门的公信力。

十八大以后,新华社通过报刊、广播、电视、网络等媒体连续发布习近平、李克强和其他几位政治局常委的人物特稿,主动公开他们的个人信息、家庭情况和工作履历,不仅体现了新领导层的亲民作风,更蕴涵了深刻的“自上而下推动改革的示范价值”[15]。从传播学角度看,这种“泛媒体,全覆盖”的报道手法模糊了公共空间和私人领域的感知界线,优化了信息接受渠道和意见表达机制,扩大了社会生活接触面,更为社会大众提供了一个可供发表观点、批评指正、建议建言的表达渠道。同时表明,客观理性民意的形成,有赖于“观点的自由流动”,更需要借助传媒将技术手段与报道内容相结合,从而拓展自身的话语表达空间,增强公民对时事的关注度。正如香港《文汇报》指出,这个系列报道体现当前政治生态的透明化,增加执政为民的亲近感,为“中国进一步的政治公开化、透明化开了个好头”[16]。这充分说明,只要措施运用得当,传播媒介汇集民情民意、公开行政内容、传递政策信息,就有利于提高转型期的社会协调力和控制力。

政治公开过程中,传媒作为公共舆论机构的职责所在就是按照技术进步要求和实际使用需求来改进和完善自身,以不断更新的媒介“新常态”来促进信息交换机制的良性互动。传媒所应关注的不仅是政治公开中体现的“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”的政治担当,还包括公民政治参与因为信息的公开透明而在数量上的增加和质量上的提高。

二、大众传媒具有政治参与的作用

作为社会公器,传媒是政治辩论的场所、政治参与的工具和政治生态的守望者。二者之间的关系使传媒成为有效的信息源和重要的影响源,并具有马克斯韦尔·麦考姆斯(Maxwell McCombs)和肖(Shaw)所说的议程设置功能。二人通过对1968年美国总统选举的量化研究得出结论,选民关注的社会热点和大众传媒的报道重点之间存在着强对应关系。这意味着,大众传媒作为重头戏特别推出的报道,同样也会在公众意识中占据主要空间。对同一个问题,传媒强调得越多,公众的重视程度就会随之上升。他们据此认为大众传播具有为公共事务设定“议事日程”的功能。

政治参与是指公民以个体或社团成员身份借助大众媒介有序参与政治生活、表达政治意愿、完善政治生态的政治行为,传媒作为一种工具,可供人们自由选择,所遵循的原则应是“人民必须参与影响他们生活的决策过程”[17]。传媒“议事日程”的设置功能就体现在通过对社会热点的选择性报道,引导公民以公正的态度、自由的理念、平等的身份、合作的方式参与社会公共事务,进而恰当运用自身的理性思维去评价社会事件。具体步骤就是将新闻报道中的抽象议题进行逐层分解,转化为具体议题,方便生活阅历、人文环境与知识结构不同的受众更好地理解报道内涵。这一做法通过“促使公众将注意力转向某些特定的话题,媒介帮助政界人士树立公众形象,媒介还不断报道某些人与事,暗示公众应该去想它、了解它、感受它”[18]。新闻学理论往往将抽象议题定义为那些比较宏观,涉及国家长远发展的战略规划,如“依法治国”“新常态”“经济转型”等等。而涉及国计民生,与民众生活息息相关的多为具体议题,诸如“打虎拍蝇”“户籍改革”“雾霾治理”等。议程设置就是通过将官方语言转化为媒介语言的方式,把正式文件中的抽象议题转化为开放的具体议题,问计于民,增强民众的政治参与度。

随着参与意识的提高,“两会”已走入百姓的日常生活,作为一个专有名词,它特指人民代表大会和政治协商会议。2015年3月召开的全国两会不仅是社会各阶层借助媒体参与政治活动的平台,同时还是传播媒介通过赋予各种议题以程度不同的“显著性”来影响公众认知政治生态的舞台。媒体对报道内容的编码和叙述大致可分为:第一,自下而上集纳民情。传播机构通过社会化媒介开辟了“托省长书记捎句话”、“网友同步评”、“法人微博”、“官方微信”等渠道关注民生指向、广泛收集民意,网页中附带的评论和分享栏目也释放了民众的参与热情。传播学研究显示,对同一个话题的持续关注会形成公众舆论,这不仅能增加民众的政治参与度,也提高了传播报道的覆盖率。第二,自上而下引导舆论。新华网通过综合往年社会热点,结合代表委员的提案议案,发布“2015年两会十大热点”(如表1),公开设置本届两会的热点议题,引导民众有序参与政治。

表1 2015年全国两会十大热点

第三,下定义或结论。传播学理论认为,“下定义”或“下结论”的方法意在强调特定议程的重要性,增强民众的心理认同,形成舆论合力。李克强总理的政府工作报告正是吸纳了代表委员的建议意见和普通百姓的民生吁求,成为权威的公众舆论,最终形成全社会成员必须遵守并严格执行的主流议题。诸如:“经济增速放缓,新增就业不降反增,显示了改革的巨大威力和市场的无限潜力”、“推动增长、增加就业、调整结构成为国际社会共识”、“除法定涉密信息外,中央和地方所有部门预决算都要公开,全面接受社会监督”等等。

社会的快速发展和媒介的技术革新所产生的叠加效应拓宽了政治生态构建的参与途径,呈现出一系列新动向,新社会阶层的加入扩大了政治参与主体、社会化媒体的崛起优化了政治参与工具、利益表达的增多加速了参与动机的世俗化趋势,这一切都给政治体系的持续稳定和有效运行带来了压力与挑战,从而给政府部门应对时代挑战、更新政治观念、调适执政行为、建设法治政府提出新的更高要求。

三、大众传媒具有政治修复的作用

传媒对政治的影响,主要表现为媒介能够监督和制约权力的分配和再分配。传媒具有政治属性,但并不意味着它应当依附于权力,相反,传媒的运行不仅应该免于政治权力的干扰,还应当对它进行有效地舆论监督,即通过客观报道和新闻评论对公共权力部门的工作缺陷表达不同看法,提出改进建议。

修复的本义是指机体对受损伤的细胞和组织进行修补恢复。政治生态构建过程中实现良性修复,需要政治主体积极应对自身体制性弊端,借用媒体的舆论监督功能,采取相应的政治举措进行补救。媒介是公众知晓情况、发表意见的公开渠道。舆论监督正是公众借助媒介平台通过行使表达权和否决权来维护自身权利的工具。随着社会的发展和公民权利意识的增强,传播媒介在利用舆论监督职能化解阶层分歧、克服权力“任性”、修复体制弊端、优化政治生态的过程中发挥着越来越大的作用。它能够为相关主体提供一个发挥政治功能,释放政治能量的意见交换平台。作为民主政治的运转条件和政治话语的构建者,传播媒介被视为社会公众据以参与政治活动、了解社会动态、关注人文环境、讨论公共事务的大众平台。它本身不具有行政强制力,但可以通过克服权力运行过程中的主观性、随意性和隐蔽性来履行自己的监督职责。修复机制能否做到运行高效、保障有力,直接决定了人们能否依法行使民主权利,并实现一条“自我管理、自我服务、自我教育、自我监督最有效、最广泛的途径”[19]。

由于经济关系的错位、政体改革的滞后、法治建设的缺位和道德观念的缺失等原因,腐败在现阶段有更多的发生机会和可能,而公职人员利用政治体系缺陷图谋个人私利,更是一个国家政权蜕化变质的根本原因[20]。“塔西佗陷阱”理论的提出者、古罗马历史学家塔西佗指出:政府一旦失去公信力,“成了人们憎恨的对象”,将会面临恶性循环,即“做的好事和坏事就同样会引起人们对他的厌恶”[21]。共产党领导的社会主义中国能够有效避免这一陷阱。只有诉诸舆论监督,同时健全社会文化,并施以有效的弹性控制,才能“在推动社会进步的情况下发展自身,在自我完善的过程中助益社会发展”[22],进而增强政府的公信力。这是一个政治生态系统内部各集团之间面对矛盾冲突,借助媒体的第三方平台,充分挖掘“个体的流动性和社会关系的动力”[23],通过舆论监督,达到生态系统再平衡的过程。作为党和政府的喉舌,主流媒体在传递正能量、增强公信力方面体现了党性与人民性的高度统一。为了营造良好的政治生活氛围,各级党委领导下的宣传思想工作必须按照党管媒体原则来“加强对宣传思想领域重大问题的分析研判和重大战略性任务的统筹指导”[24],宣传正能量、弘扬主旋律,扩大主流媒体的发声渠道,巩固马克思主义的舆论指导地位。

一个社会未来的发展方向取决于它的主要矛盾。现阶段人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾是中国社会的主要矛盾。从传媒角度看,矛盾根源于政治体制内部的积年旧疴和外部舆论监督的职能缺位,是全面深化改革道路上的枝节性问题,通过体制内的民主协调机制是可以得到妥善解决的。

四、大众传媒具有政治协调的作用

传媒是政府、社会、公众三者围绕共同关心的政治议题公开表达各自见解、有效修复意见分歧、最终达成思想共识的公共平台。二者之间的关系凸显了传媒在良性政治生态构建中的舆论导向功能。所谓舆论导向,是指大众媒体将“以正确的舆论引导人”视作新闻报道之圭臬,借助传媒手段,充分协调现实合理的利益诉求,积极引导随机频发的舆情表达,并以合理的形式、科学的内容和普遍的共识引导公众的思想情感和情绪表达的过程。

政治协调是实现全面、协调、可持续进行公共治理的行政保证,政府与市场的关系是其重点。“一个政府同另一个政府的最大不同,在于市场取代政府或政府取代市场的程度”[25]。媒体在其中的职责就是通过舆论导向将个体认知、公众情感等因素联合起来,为相关主体提供有效的利益交换场域,促使公众产生价值认同,增强政治生态系统的协调性。个体的态度也会在舆论导向的指引下,经历一个从“被动服从→自愿接受→彻底转变”的心理调适过程。当今社会处于传播大众化、信息碎片化、媒介多样化时代,媒体的叙事方式、评论视角等都会以事实判断和价值判断的形式改变社会舆论的性质、方向、形式和内容,并影响着公众的价值理念和行为选择。因此,传媒需要根据所掌握的信息与受众的特点积极关注社会现状,并加以有效引导,特别是借助社会化媒体的减压阀功能来调解冲突、化解戾气,最终目的是求得“交叉共识”,多元利益主体得以并存,合理诉求得到满足。只有经过积极有效的政治协调,树立协同发展的全局观念,调整政策的原则性与民意的迫切性之间的张力,增强传媒与政治之间关系的一致性和社会对于良性政治生态构建的认可度,人与人之间才会适度让权,生态系统才能避免因对抗而分崩离析,人类社会才得以赓续繁衍。

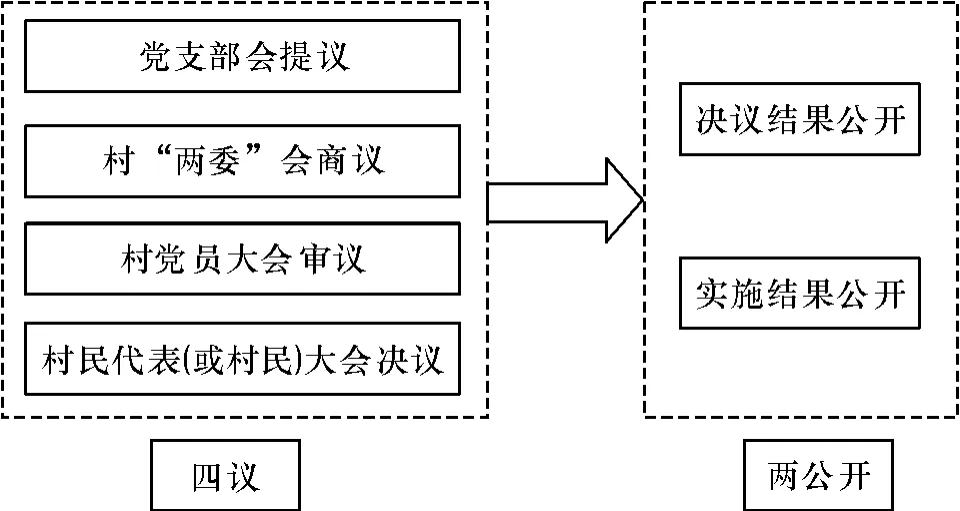

“三农”问题始终是中国社会的重要问题,相关的实践探索为数不少,其中之一便是邓州模式(如图1所示)。

图1 邓州模式工作流程

它最先于2004年在河南郑州的农村实践中提出,并于2009年被河南省委在全省推广,中央领导也高度评价了邓州模式。邓州模式是以村支部、村委会、党员大会、村民代表会议和村民大会为制度主体,以“提议-商议-审议-议决-议决结果公开-执行结果公开”为联系环节构建起来的一套程序和制度。它的实质是通过构建乡村“五级民主决策机制”来发挥村级民主自治的积极性,进而推进新农村建设。传播学说服理论认为,文化程度较低的人更容易因为别人的影响而被说服。邓州模式的推行既通过“提议”、“商议”、“审议”等环节满足农村居民在参与村级政务中协调各自分歧,在协调各自立场中完善政治参与的愿望与热情,又通过“议决”“议决结果公开”“执行结果公开”等环节确保执行的力度和效果,同时,所有这一切都是在媒体和社会公众广泛监督之下完成的,在一定程度上符合民主集中制的原则,较能适应当前中国农村现状,是一套符合依法治国理念的村庄治理民主政治系统。近年来,以邓州模式、乌坎实践和温岭民主恳谈模式为代表的公众政治参与新形式在一定程度上保障了公民的民主权利,主要表现为民众在公共利益集约化进程中,对内用协商合作来解决分歧,对外以新闻报道来传播正能量,从而超越狭隘私利,理性推进民主进程,进而使“公民身份因政治行动教会了个人如何进行公共思考而苏醒”[26],从而能够有意识地将自身利益转化到政治主体间的交往活动中去。

社会转型期特有的结构性压力不可避免地会体现在政治生活当中,大众媒体的解压阀功能可以通过提升信息接收者的传播地位来缓解这种压力。只有通过协调社会纷争、引导社会情绪来规避发展风险,才能更好地推进政治主体间的协调关系。一个国家现行政治体制是否完好,协调机能是否健全,舆论导向是否到位,直接关系到政治生态的好坏良劣。

五、结语

良性政治生态的构建、维护与完善是一个复杂的系统工程,离不开经由传媒实现的思想和信息交流。在这个过程中,传媒以其耳目喉舌扩大政治公开、借助议程设置促进政治参与、运用舆论监督完善政治修复、通过舆论导向加强政治协调。这需要不断总结实践经验,使“感性认识理性化、成功经验系统化、有效做法制度化”[27]。良性政治生态以其特有的系统性、整体性、平衡性、动态性以及思维时空扩展的鲜明色彩,为政治生活提出了合法性、民生性、稳定性、有效性和廉洁性的生态价值追求,这一价值指向深刻影响和规定着政治生态建设的目标、方向与内容。大众媒介应当在坚持政治主旋律的前提下,为思想的碰撞提供平台、包容非主流意见、允许观点的自由竞争、弥合各方分歧,这才是良性政治生态的具体体现。

[1] 习近平.在中共中央政治局第十六次集体学习时发表讲话[EB/OL].[2014-06-30].http://news.xinhuanet.com/video/2014-06/30/c_126691978.htm

[2] 申建林.把脉中国政治生态三要害[J].人民论坛,2014(25):57.

[3] 郑永年.基层社会的政治生态令人忧虑[J].同舟共进,2009(7):9.

[4] 聂洲.论传媒经济形态[J].经济问题,2012(10):21-24.

[5] 余丽蓉.论传媒产业在文化产业中的地位[J].学术界,2014(4):101-108.

[6] 荆学民,李海涛.政治传播效应的机理与基本内核[J].现代传播(中国传媒大学学报),2014(10):12-16.

[7] 周武军.大众传媒的政治功能[J].社会科学战线,2008(10):187-190.

[8] 杨娜.大众传媒与政治的关系[J].中国社会科学院研究生院学报,2008(6):80.

[9] 段雪雯,段京肃.新媒体时代的传播利益博弈场——基于国家、社会、公众的“石头剪子布”游戏视角[J].当代传播,2015(2):11-13.

[10] 彭兰.网络传播与社会人群的分化[J].上海师范大学学报:哲学社会科学版,2011(2):88-94.

[11] 韩震.大众传媒、大众文化与民族文化认同[J].马克思主义与现实,2010(4):70-74.

[12] 蒋晓丽,李建华.文化软实力与传媒软实力——对改革开放以来中国传媒发展的思考[J].湘潭大学学报:哲学社会科学版,2008(4):101-105.

[13] 梁庆婷,陈勇.大众传媒思想政治教育功能的效果探析[J].思想理论教育导刊,2013(1):109-113.

[14] 谢锦添,赵中颉.传媒传统功能的现代拓展——以传媒的娱乐功能与广告功能为视角[J].新闻界,2010(3):69-71.

[15] 曹林.高层为政治公开透明树立了典范[EB/OL].[2012-12-26].http://zqb.cyol.com/htm l/nw.D110000zgqnb_20121226_1-02.htm

[16] 杨志强.「中共高层新阵容」系列特稿彰显执政作风转型[EB/OL].[2012-12-27].http://paper.wenweipo.com/2012/12/27/PL1212270001.htm

[17] 约翰·奈斯比特.大趋势——改变我们生活的十个新趋向[M]孙道章,译.北京:新华出版社,1984:211.

[18] 沃纳·赛佛林,小詹姆斯·坦卡德.传播理论——起源、方法和应用[M]郭镇之,等.北京:华夏出版社,2001:248,259.

[19] 鲁洋,李景平.马克思廉价政府理论及其时代价值[J].求索,2011(7):47-49.

[20] 张汉清.捍卫发展无产阶级专政理论的不朽文献——纪念恩格斯(《法兰西内战》一书导言)发表100周年[J].北京大学学报:哲学社会科学版,1991(2):93-97.

[21] 普布里乌斯·克奈里乌斯·塔西佗.历史[M].王以铸,崔妙田,译.北京:商务印书馆,1981:7.

[22] 李明德,王晓锋,蒙胜军.大众传媒导向责任的偏差与重构——以2008-2011年主要热点事件为例[J].西安交通大学学报:社会科学版,2012(6):113-120.

[23] 米歇尔·鲍曼.道德的市场[M].肖君、黄承业,译.北京:中国社会科学出版社,2003:470.

[24] 习近平.讲好中国故事传播好中国声音[EB/OL].[2013-08-21].http://news.xinhuanet.com/zgjx/2013-08/21/c_132648439.htm

[25] 查尔斯·林德布罗姆.政治与市场:世界的政治——经济制度[M].王逸舟,译.上海:上海人民出版社,1997:1.

[26] 袁建军,金太军.参与民主理论核心要素解读及启示[J].马克思主义研究,2011(5):93-102.

[27] 党评文.大力营造良好从政环境[J].学校党建与思想教育,2014(16):1.

(责任编辑:冯 蓉)

Research on the Relationship between M ass M edia and the Building of Benign Political Ecology

LIMingde1,HUANG An2

(1.School of Journalism and New Media,Xi′an Jiaotong University,Xi′an 710049,China;

2.School of Marxism Studies,Xi′an Jiaotong University,Xi′an 710049,China)

Massmedia is a product of social development.The emergence of any kind of media,whether traditional media,such as radio,newspaper and television,or new ones likemicro-blog and micro-chat,depends on people′s choice.But,as long asmassmedia serves as a public tool,it plays an indispensable role in political life.The building of sound political ecology can′t be donewithout the constructive role ofmedia because it is a dynamic developing process in which the three partswhich are government,society,use information platform to publish their information,participate in decision-making,divergence repairing,and direction coordinating.From this perspective,this paper analyzes the rolemassmedia plays in enlarging political openness,accelerating political participation,perfecting political repair,enhancing political coordination in the building of benign political ecology.

massmedia;political ecology;agenda setting;guidance of public opinion

C210

A

1008-245X(2015)06-0121-06

10.15896/j.xjtuskxb.201506021

2015-09-06

国家社会科学基金项目(14BXW052)

李明德(1959- ),男,西安交通大学新闻与新媒体学院院长,教授,博士生导师。