合理药物设计在药物化学教学中的应用

2015-05-15高炳淼陈年根魏娜钟霞

高炳淼,陈年根,魏娜,钟霞

海南医学院药学院 (海口 570119)

合理药物设计(Rational Drug Design)是基于结构的药物设计,根据药物与其作用的靶点如受体、酶、离子通道、核酸、抗原、病毒等来寻找和设计合理的药物分子[1]。随着多学科和交叉学科的迅猛发展,合理药物设计结合了数学、物理学、化学、生物学、计算机等相关学科,已成为药物研发的一种新技术和新方法。药物化学(Medicinal Chemistry)是一门发现与发明新药、合成化学药物、阐明药物化学性质、研究药物与机体细胞(生物大分子)之间相互规律的综合性学科,是药学领域中重要的带头学科[2]。如何培养适合21世纪药学学科飞速发展并具有国际竞争力的创新人才,一直是本领域教育者不断思考、不断探索的教育研究课题之一[3]。作为药学领域中起到带头作用的药物化学的教学改革和创新对培养新世纪合格药学人才将起到至关重要的作用。然而药物化学学习过程中存在着化学结构复杂、理化性质较多、合成反应难理解等问题,导致学生分不清重点、缺乏学习热情、为考试而死记硬背等诸多问题。合理药物设计是药物化学的精髓,是该学科创新思维的源泉[4]。因此,在教学过程中紧紧抓住合理药物设计这个主题,就能够抓住整个药物化学课程的精髓。笔者根据自身的科研经历和教学经验,在教学过程中以合理药物设计为核心,以重点药物为例讲述其药物合理设计的过程,激发学生对药物化学的学习兴趣。

1 加强生命科学知识

随着生物化学、分子生物学和计算机科学的迅速发展,现代药物化学已经由传统的化学单一模式转向生命科学、化学和计算机等多学科相结合的复合模式。目前大药学背景使得药物化学的研究范围越来越广,研究内涵不断延伸,与其他学科之间的界限也越来越模糊[5]。为了合理设计、发现及发明新药,必须搞清楚药物分子在生物体内的作用靶点及药物与靶点的作用机制,这些背景知识点都是建立在细胞及分子生物学的基础之上[6]。其中合理药物设计是药物化学的精髓,主要包括三部分内容,基于结构的药物设计、基于靶点的药物设计和基于性质的药物设计。而基于靶点的药物设计是合理药物设计的先决条件,也是当代合理药物设计过程中的核心。无论是新靶点的发现还是老靶点的新发现,以及非靶点和不利靶点等,都是基于靶点药物设计所研究探讨的内容,合理药物靶点的选取直接决定了药物开发的成败[7]。

由此可见,当前在大药学的背景下的药物化学教学改革过程中应该既包含化学科学,又必须涉及生命科学的内容。然而,在国内诸多高校内药学学科的课程设置还无法完全满足药物化学的生命科学背景知识要求,笔者认为应该根据药物化学的教学内容来选择有关生命科学的知识点充实到教学中。

1.1 以受体作为药物的作用靶点

在药物化学教学过程中涉及到以受体为作用靶点的阿托品、普萘洛尔、吗啡等药物时,应该要让学生掌握受体的基本概念和受体的一些基本性质。受体是指能与细胞外专一信号分子(配体)结合引起细胞反应的蛋白质。受体与配体结合后即会使分子构象发生变化,从而引起细胞反应及生理效应的过程。以受体为作用靶点的药物可分为激动剂和拮抗剂。如某些外源性药物可以同受体结合,占据内源性活性物质与受体结合的部位又可阻断其生物效应,这就是拮抗剂。阿托品就是一个典型的拮抗剂药物,它可以同M型乙酰胆碱受体结合,占据了乙酰胆碱与M型受体结合的位点,从而阻断了乙酰胆碱的效应,这就是阿托品药理作用的理论基础。

1.2 以酶作为药物的作用靶点

在药物化学教学过程中涉及到以酶为作用靶点的药物如卡托普利、阿司匹林、奥美拉唑等,需要补充关于酶的基本概念和相关的生理作用。酶是具有生物催化功能的生物大分子,是一种维持生命正常运转的重要催化剂,酶的功能与许多疾病相关。如卡托普利能够抑制血管紧张素转化酶从而能够降低血压,阿司匹林能够作用于环氧化酶-2(COX-2)而起到抗炎作用,奥美拉唑抑制H+/K+-ATP酶而起到抗溃疡作用。随着生物化学和分子技术的进步、X衍射技术的精细,许多酶的三维结构已经很清楚,通过计算机应用能够模拟药物分子与酶的活性中心相互结合,因而酶已成为合理药物设计中一类重要的靶点,特别是酶抑制剂,高度亲和力和特异性酶抑制剂将使药物具有更专一的治疗价值。

1.3 以离子通道作为药物的作用靶点

在药物化学教学过程中涉及到以离子通道为作用靶点的药物如硝苯地平、普鲁卡因、胺碘酮等,需要补充关于离子通道的一些背景知识点。离子通道是一种成孔蛋白,它通过允许某种特定类型的离子依靠电化学梯度穿过该通道,来帮助细胞建立和控制质膜间的微弱电压压差。不同的通道,其允许通过的离子是不同的,门控方式也不一样,甚至组成亚基单元等结构也是有区别的。现有药物主要以K+、Na+、Ca2+、Cl-等离子通道为作用靶点。以Ca2+通道为作用靶点的药物是发现最早且研究最深的以离子通道为靶点的药物,其作用机制是抑制细胞外Ca2+跨膜内流而产生药理效应。1979年上市的钙通道阻滞剂硝苯地平主要用于治疗高血压有良好效果以来,钙离子通道剂作为一类新作用靶点药物迅速地发展起来,至今已上市的钙通道阻滞剂地平类药物已不下几十种。除钙通道外,钠离子通道、钾离子通道及氯离子通道的研究也越来越多,并且已联系着重要的适应证。

1.4 以核酸作为药物的作用靶点

在药物化学教学中涉及到以核酸为作用靶点的药物如抗肿瘤药物烷化剂,抗病毒药物核苷类等。在传统药物化学中这两类药并不是教学中的重点药物,但是随着现代药物化学的发展,抗肿瘤药和抗病毒药物已取得重大发展。因此,有必要将这两类药物也作为重点内容来学习和掌握,能够触及到当前药物发展的前沿。核酸(RNA和DNA)是人类基因的基本组成单位,是生命过程中重要的化学物质,提供产生蛋白质的信息、模板和工具。核酸在生物功能的调控上发挥着极其重要的作用,随着人们对核酸的结构和功能认识的不断深入,核酸正在发展成为一个药物设计的重要靶点。抗代谢药物如氟尿嘧啶和甲氨蝶呤等就是基于DNA合成中所需的嘧啶和叶酸的结构来设计类似物起到抑制DNA合成而发挥抗肿瘤作用。另外,目前反义技术也是以核酸为靶点的合理药物设计的体现,应该认为是真正分子水平的工作[8]。

2 以卡托普利为例讲解合理药物设计

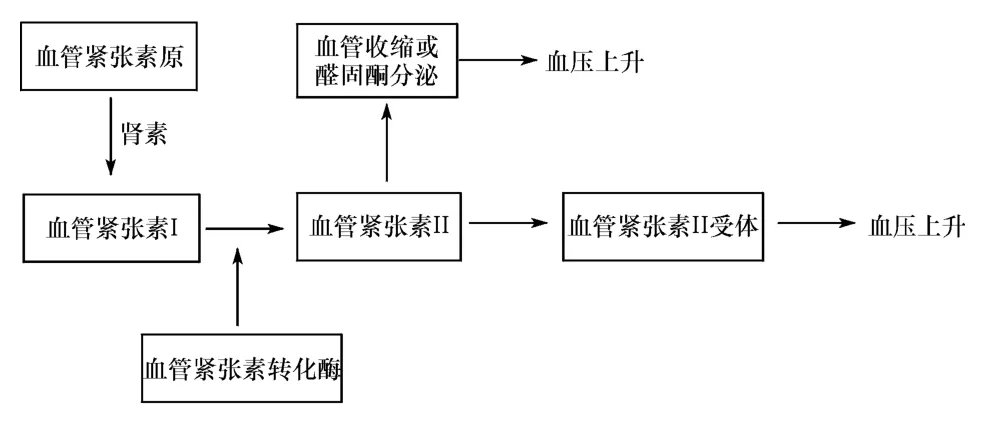

2.1 血管紧张素的相关介绍

为掌握合理药物设计卡托普利,需要让学生理解和掌握关于血管紧张素的相关背景知识点。首先,让学生了解血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)是一种作用很强的血管收缩物质,其升压效力比等摩尔浓度的去甲肾上腺素强40-50倍。其次,重点讲解AngⅡ升压机制。让学生带着问题——AngⅡ在体内是如何产生的?讲解AngⅡ是由血管紧张素原在肾素的作用下裂解释放出无活性的十肽血管紧张素Ⅰ,再经血管紧张素转化酶(ACE)酶解获得八肽AngⅡ。AngⅡ具有强烈的收缩外周小动脉作用,还具有促进肾上腺皮质激素合成和分泌醛固酮作用,引发进一步重吸收钠离子和水,增加了血容量,结果从两个方面导致血压上升。由此可知,血管紧张素转化酶(ACE)是肾素-血管紧张素-醛固酮(RAS)系统中的一个重要环节,该系统对血压的调节有着极其重要的意义[9]。讲解完AngⅡ升压机制后,向学生提出思考问题:通过对AngⅡ的升压机制的理解,请学生思考如何能够使血压降低?引出血管紧张素转化酶和血管紧张素Ⅱ受体可以作为降压药的作用靶点,为下一步利用合理药物设计来设计新药卡托普利奠定靶点理论基础。

图1 血管紧张素Ⅱ调节血压的机制

2.2 先导化合物的发现

掌握了设计药物的作用靶点的理论基础后,再以先导化合物为合理药物设计的起点,为学生提供关于能够以ACE为靶点而具有降压作用的替普罗肽资料。1971年,从一种巴西毒蛇的蛇毒中分离纯化出能够抑制ACE而降血压作用的九肽替普罗肽(谷-色-脯-精-脯-谷-亮-脯-脯),研究发现这些蛇毒肽及50多个类似物中,凡是C末端氨基酸为亮-脯-脯、色-丙-脯、苯丙-丙-脯的多肽,均对ACE有最大抑制作用[2]。在这里提出并让学生思考:为何是C末端氨基酸为亮-脯-脯、色-丙-脯、苯丙-丙-脯的多肽均对ACE有最大抑制作用。在讲解中指出替普罗肽优点是具有很好的降压作用,缺点是易被蛋白酶消化导致口服无效。为了寻找结构简单而更稳定的药物,如何来进行合理药物设计?需要学生对先导化合物的结构特点和构效关系进行思考,结合前面生命科学内容中涉及到的靶点知识来尝试设计既有良好降压作用又能口服的新药。

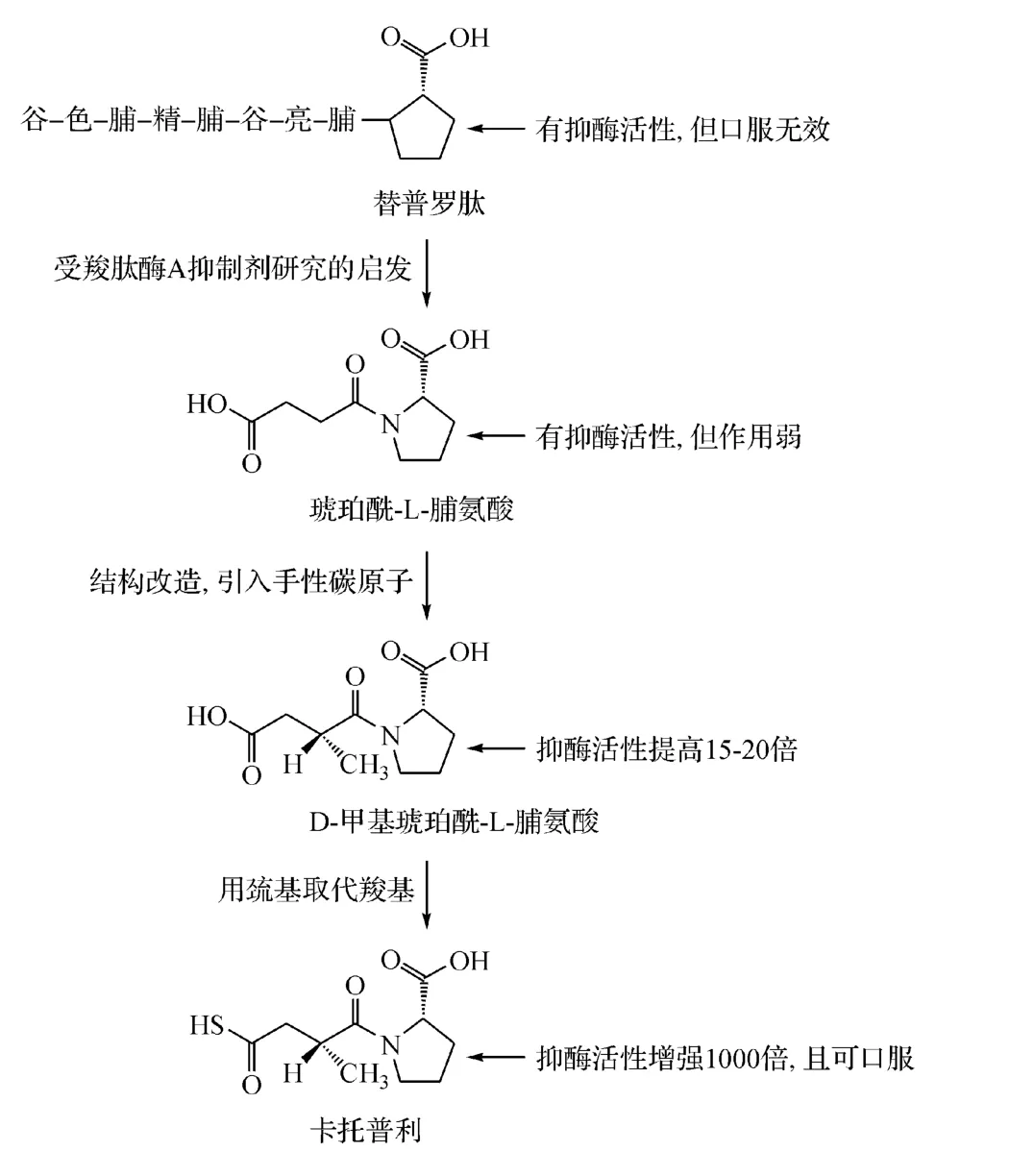

2.3 卡托普利药物合理设计

通过对血管紧张素Ⅱ调节血压的机制和其先导化合物的发现,可以让学生尝试和思考如何设计既有良好降压作用又能口服的新型降压药。工作重点首先是要找到降压作用的靶点是ACE,并对靶点的结构进行分析,再根据先导化合物蛇毒肽的研究,结合靶点与先导化合物这两个方面来进行合理药物设计。在这里可以补充介绍ACE和羧肽酶A(CPA)的结构,如何才能查询蛋白质的三维立体结构呢?指导学生登录RCSB PDB数据库进行查询ACE和CPA的立体结构,分析比较两者结构的相似性,增加学生主动获取知识和分析问题的能力。经结构分析发现ACE与CPA的结构具有相似性,可以借鉴已开发成功的CPA抑制剂研究的启发,先合成出琥珀酰脯氨酸。实验结果表明琥珀酰脯氨酸对ACE有特异性抑制作用,但作用很弱。为了获得活性强的抑制剂,合成了一系列衍生物以研究构效关系,结果表明具有高抑制活性的化合物都是模拟先导化合物C末端的二肽结构,其中D构型甲基琥珀酰脯氨酸的活性增强了15-20倍。进一步研究推断ACE具有一锌离子,尝试利用对锌亲和力更大的一些功能基团取代羧基,得到了另外一类的ACE的抑制剂巯基烷酰基脯氨酸(卡托普利),实验结果令人振奋的是其对ACE的抑制活性增大1000倍(如图2)。卡托普利活性超过替普罗肽,并于1981年在美国上市,成为第一个上市的血管紧张素转化酶抑制剂,这是合理药物设计最成功的例子[10]。通过卡托普利药物的合理设计能够激发学生对药物化学的学习兴趣,便于掌握卡托普利的结构和命名、理化性质、构效关系及临床用途等。

图2 合理药物设计卡托普利的过程[2]

3 总结

本文介绍了合理药物设计的概念和理解该设计原理所需生命科学相关背景知识点,初步探索了将以重点药物的合理药物设计应用于药物化学课程教学中。在药物化学教学过程中引入药物研发过程中的设计思路、考虑问题的出发点和归属,从而将合理药物设计方法整合入知识点的介绍中。这种启发式的教育要远远超过传统填鸭式教育,使学生印象深刻,便于理解和接受,更符合学生的认知和思考过程,有利于学生创新思维和科研能力的培养,有利于培养新世纪大药学背景下具有国际竞争力的创新人才。总之,以重点药物的合理设计为核心的启发式教育方式是行之有效的药学领域带头学科药物化学教学策略之一。

[1]唐赞,陈凯先,嵇汝运.合理药物设计研究[J].药学进展,1994,18(4):193-197.

[2]尤启东.药物化学[M].北京:人民卫生出版社,2011.

[3]陈瑛,丁宁,常英.“金字塔式”药物化学教学方法[J].药学教育,2013,29(4):32-34.

[4]贺殿.关于药物化学教学如何突出合理药物设计思想的思考[J].基础医学教育,2001,3(2):101.

[5]沈雪松.构建医药专业化学和生命学科跨学科课程教学体系的思考[J].药学教育,2007,23(5):18-21.

[6]高建青,应晓英,朱卡林,等.基于多学科交叉的药学专业课程体系建设[J].药学教育,2013,29(5):12-14.

[7]张艳,高越颖,冯柏年.药物化学课程教学改革[J].药学教育,2012,28(3):39-41.

[8]甄永苏.抗肿瘤药物研究与开发[M].北京:化学工业出版社,2004.

[9]熊力,王南丽.肾素-血管紧张素-醛固酮系统与心血管病的研究进展[J].中国循证心血管医学杂志,2013,5(2):203-205.

[10]张丽,刘国树.血管紧张素转化酶抑制剂的发展之路[J].中国处方药,2010,10:36-38.