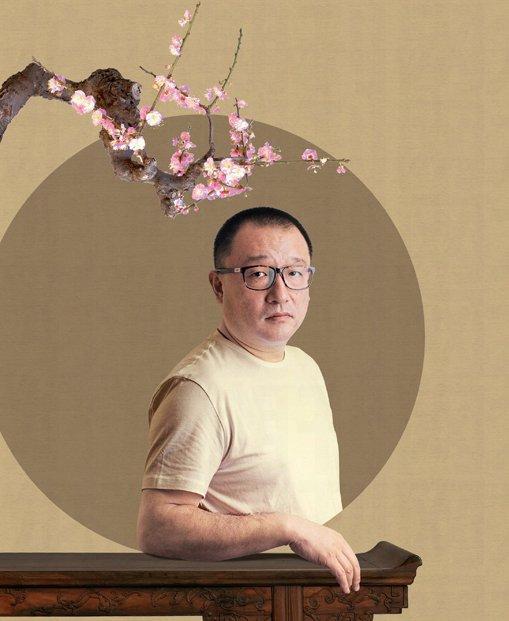

“不合时宜”的王小帅

2015-05-14温天一

温天一

电影《闯入者》登陆院线已经有一段时间了,按常规,这个时期应该是属于影评人与观众们七嘴八舌地指点江山的时刻,而电影的创作者在经过前期宣传后,此时正应该回归幕后。但导演王小帅所遭遇的情况却有些诡异。

“在电影上映前,我从没受到过这么多关注。” 他挠了挠头,因为隔着一副圆圆的厚眼镜儿,看不清目光,但一个略微带点羞赧与自嘲的苦涩笑容正在他的脸上一闪而过。

一场谋杀

今年,中国第六代导演王小帅历经几年时间筹备,他的第12部剧情长片《闯入者》被安排在“五一档期”登陆全国电影院线。在此之前,这部电影曾入围威尼斯电影节竞赛单元,但最终铩羽而归。

4月30日,是《闯入者》正式上映的第一天,同时也迎来了比国际级电影节更为严峻残酷的票房考验。

在当日的票房统计中,《闯入者》只收到了不到1.5%的排片率与50万人民币的进账,这两个数字都远远低于王小帅在电影上映前对它的预期。事实上,对于大部分中国观众而言,一部艺术电影的票房成败并不是什么引人注目的新闻。真正让王小帅走入大众视野并引发轩然大波的,却是因为他随后公开发表的一纸声明。

在声明中,王小帅用“严峻”来形容《闯入者》的排片情况,并认为当下“可能是商业片最好的时代,也可能是严肃电影最坏的时代。”在反复陈述自己的创作诚意之后,他以一句铿锵有力、并带有浓重悲壮英雄色彩的口号“我的观众,请你挺我!”作为收尾。而在第二天接受媒体采访时,王小帅用词更加激烈,他把4月30日形容为自己“从影以来最黑暗的一天”,并宣称这次排片事件,是“一场事先张扬的谋杀案”。

摄影/本刊记者 甄宏戈 制作/田昊

仿佛是一个带有讽刺色彩的预言,电影《闯入者》正是讲述了一场以阴谋开始又以悲剧结束的谋杀案。但让王小帅远远没想到的是,这场“谋杀”竟然会从银幕继续延续到现实中。

在得知票房首战失利的当天,王小帅正身处湖南,在宾馆里准备次日为宣传《闯入者》而安排的一场公开演讲。

虽然只是在20天之前发生的事情,但现在的王小帅回忆起来,却仿佛带着一种恍如隔世的沧桑感,而他唯一能够想象出来形容当时心情的词汇就是:“荒诞”。

“我现在觉得当时的自己挺傻的,本来特有信心,期待满满,结果那一瞬间结果出来,突然觉得一切都是徒劳的,没有用。”“我所能做出的第一反应是赶紧叫停接下来的一切宣传支出。”

第二天,王小帅如约出现在一场叫做“电影先锋论坛”的活动讲台之上。在之前观众的预期中,王小帅导演要以“励志”与“成功”的姿态,与他们分享电影生涯的起承转合,但经历了前一晚的事情,王小帅的心情“一点也不先锋”,并且觉得“自己有点像是在骗人”。

在“支撑着凑合完成”《闯入者》的湖南宣传工作后,王小帅回到了北京。他并没有像之前一念之间所想的停止一切与电影相关的宣传活动。事实上,《闯入者》对于王小帅的意义不仅在于它是他“生命三部曲”最为重要的收尾之作,同时也是他第一次启用完整宣传团队,严格按照市场化模式进行运营的电影作品。而王小帅的不解之处在于:“为什么电影做了宣传和以往没做宣传的结果是一样的?”

一部电影

在电影界有一个著名的、玄学般的理论:一个导演一生只是在重复拍摄一部电影。

某种程度上,王小帅也以自身的创作经历在印证着这句话。虽然他曾数次强调,自己的电影都是扎根于时下的现实生活,但在更多人的印象里,王小帅的电影总是弥漫着粗粝而冷峻的历史感。

他出生在上海,但大上海的浮华几乎没在王小帅身上留下任何痕迹。在五个月大的时候,他就被父母抱在怀里,一家人像一株植物一样,被从故土中连根拔起,移植到西南贵阳。

那段历史,在中国人的集体记忆里,从前被叫做“备战备荒”的“三线建设”,而在王小帅的电影里,则始终散发着“终把他乡当故乡”的清冷与苍凉。

提起在贵阳度过的童年,王小帅用“逆来顺受”来形容。那时候的他是个内向又不懂得抗争的孩子,最大的痛苦是“亲手养大的狗被父亲杀了吃了”。但后来的王小帅才意识到,“逆来顺受”这个词也可以用来形容父辈们在大时代中不可抗拒的命运。

作为曾经“大三线”家庭的一员,王小帅十三岁的时候离开了“三线”贵州跟随家庭又调动到武汉,后来凭借一手被父亲“逼迫”出的画画才能,考上了中央美院附中,从此彻底逃离了周围大多数邻家孩子们的命运。

上海、贵阳、武汉、福建、北京……兜兜转转,但仿佛他从未在任何一个地方真正扎根下来。

“既不是主人,也不是过客。我以主人的身份看待一个地方,同时又是个旁观者。”

“我没有故乡,我也不知道自己该是哪儿的人。”王小帅说。最终“只有回到童年三线的城市,那里才是我们的领地”。他仿佛生怕那段童年时光在回忆中黯淡,所以念念不忘地在自己的电影里,将它描了又描。

从《青红》的残酷青春,到《我11》的儿童眼光,最终落脚在《闯入者》中的垂暮生活。虽然以“三线建设”为背景的三部电影只占据王小帅迄今为止全部作品的四分之一,但他们的整体分量和关注度却远远超越其余的作品。

2011年,为了给电影《我11》收集资料,王小帅回到贵州故地重游。作为一个名副其实的“闯入者”,他去拜访了父母当年的同事和老邻居,他们依旧住在几十年前的工厂老房子中,而王小帅发现,甚至房间里的摆设,一个暖水瓶、一个板凳,都和他童年印象中的毫无二致。

“时代太快了,快得我们都跟不上了。”王小帅曾经感慨。但在那里,时间又仿佛以一种被架空的姿态停滞不前。就像在电影《闯入者》所表现的那样,一群讲着几十年前上海方言的人们,已经在贵州落地生根,他们响应着时代的号召抵达那里,但最终又被时代不闻不问地抛弃。“我觉得他们那一代人是丧失了自我的一代人,而在面对现实困境的时候,他们只能选择拼命寻找,而这种寻找本身就是一种挣扎。他们是完整的新中国的经历者,值得被记录下来。”他们是王小帅的乡愁,也是他的伤口,这就是为什么他像中了魔障一样执意用电影书写那段故事的原因。

一次转身

对于“三线子弟”王小帅来说,时代的漂泊感与不安似乎永远伴随着他的创作, 从《青红》《我11》到《闯入者》,在他恋恋着关于“三线记忆”的十年间,中国电影的格局正在发生着翻天覆地的变化,大量的资本正如五十年前“三线大军”的迁移般席卷而来。但对于王小帅来说,这样的变化似乎与他并无关系,他隐隐嗅到了风暴的气息,并且也想借势改变些什么,但似乎每一次的结局都不够理想。

事实上,关于《闯入者》的声明事件,并不是王小帅第一次利用互联网平台为自己的电影发出声音。

两年前,在电影《我11》的宣传阶段,一段该片导演王小帅与“海派名嘴”周立波弥漫着浓浓火药味的 “斗嘴”视频曾在网络上热传。

视频的背景显然是一次家宴饭局,而酒酣的王小帅与周立波正因为那部即将上映的电影发生激烈争执。周立波脸红脖子粗地指出“《我11》要2分半钟才让我震撼,但问题是市场只给你1分钟”,并大骂王小帅“无耻”,“就是把他喜欢的东西强加给观众。”甚至还建议,影片应该改名为“《8岁梦遗》或者《我发育了》。”而王小帅也丝毫不肯示弱,反过来攻击周立波的一档热播脱口秀节目太俗气,两个男人之间的激辩甚至让同桌的一名女孩饱受惊吓。

这段像素粗糙的手机录制视频首先出现在周立波的个人微博上,然后以极快的速度在网络上广为流传,正当旁观者议论纷纷猜测缘由之时,王小帅面对公众承认,在生活中他与周立波是朋友关系,这段视频之所以上传网上,完全是因为“波波”出于朋友的热心帮助自己的电影进行“炒作”。

那次的“饭局斗嘴事件”仿佛意味着王小帅的一次转身,他从一位只关注艺术本身的电影导演开始转变为企图借助互联网为自己的作品“赚吆喝”的“卖家”。但这样的“转身”似乎并不够华丽,甚至稍微显得有些笨拙和尴尬。

王小帅很早就意识到,互联网的自媒体时代已经铺天盖地地来临,如果要让自己的电影获得关注,他就不能再像以往那样,仅仅只是做些“常规的、普通的宣传。”

早在2010年,王小帅就注册了自己的微博账号,他的微博被打理得井井有条,上面井然有序地显示着他的每一部代表作的拍摄概况,他的个人介绍和工作联系方式也摆放在页面的显著位置。但是,在王小帅开设账号至今的5年时间里,他只发布了六千多条微博,而其中大部分还是并无新意与亮点的转发。

为了吸聚人气和作品宣传,王小帅的公司鼓励每一位员工都要积极与导演在网络上进行互动,而王小帅的每一条微博,公司的年轻人们都会及时地扩散转发,但,也仅仅止步于此,与王小帅设想中的“在网络上与大家进行有效交流、打成一片”的状态相距甚远。

“我的微博好像没什么内容,我也想和年轻人互动起来,但是好像他们都不太理我 。”王小帅笑了,微微有些“委屈”地说。

一次别离

十年前,在电影《青红》的一次媒体活动上,王小帅说:“从前都是用英文在国外的发布会上发言,今天我终于可以用中文了,我的电影终于有了真正意义上的第一批中国观众。”

那时候,他正在为自己职业生涯中第一部“解禁”电影的成功上映而欣喜不已,并跃跃欲试地企图在“新时代”中大展拳脚。

但十年之后,王小帅赋予这个“新时代”的定义却是:“这可能是商业片最好的时代,也可能是严肃电影最坏的时代。”

作为中国第六代导演中具有代表性的一员,王小帅的电影曾经只能存在于散发着可疑气味的地下录像厅和盗版光碟上,与他的很多第六代同行一样,他们甚至还没真正登上这个舞台,就已经面临着挥手告别的尴尬。

对于坊间把王小帅的这次声明事件戏称为“撒娇”的说法,王小帅极度不认可,他在数个场合,都表达了同样的意思:“我不会因为别人奚落我而停止呼吁,这次的事件不只针对这一部电影或者我个人,我相信,以后还会有这样的电影,我希望能打开这样的空间,让喜欢这样电影的人可以看到。”

但这样一本正经,并充满了理想主义的呼吁,看上去似乎并没有被获得相应的尊重,王小帅依然要在公共场合中回答着关于与《闯入者》同期上映的热门青春题材电影《何以笙箫默》的提问。而与那部青春澎湃的电影的受众相比,在《闯入者》为数不多的票房中,很大一部分是来自中老年群体的贡献,某种程度上,他们所关注的并非影片本身,而是电影题材所涉及的那个时代。

作为第六代导演中的代表人物,王小帅已经不年轻了。他早已告别了旧时代,却仿佛依然没有找到新世界的入口,在过去,他面对的考验是审查制度,而今却是票房与观众,时代在变,但他的“不合时宜”却仿佛永远不变。而作为一个关注着政治与历史的中年男人,王小帅怎么也没想到,自己竟然因为一部严肃的艺术电影,与“撒娇”“卖萌”这样的词汇扯上关系。

曾经为了给三线题材的电影收集资料,王小帅除了回到贵阳之外,还去过云南、湖南等地采风。有一次,他独自开车,从遵义城区出发,到郊外寻找一个三线旧厂的遗迹,但开了四个小时之后,王小帅不敢前行了,因为那片土地除了凋零的荒山就只剩下残缺的厂房,从车窗外望出去,满眼都是黑洞洞的窗口,没有一丁点残存的人气。

那一刻他非常害怕,觉得自己仿佛穿行在一片被遗忘了的时光中,同样难逃被遗忘的命运。