中印以更平和心态共处

2015-05-14叶海林

叶海林

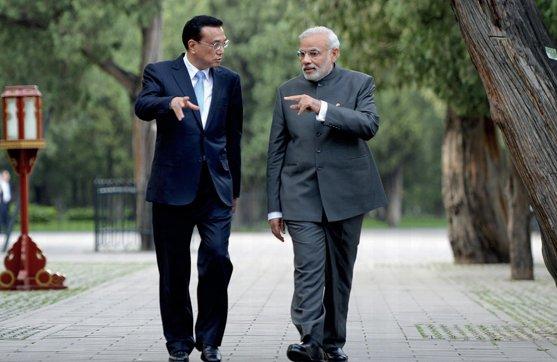

5月15日,李克强总理与印度总理莫迪到天坛祈年殿,与400多名两国太极、瑜伽爱好者交流互动并观看演练。演练结束后,两人沿林间小路散步。摄影/本刊记者 廖攀 图片编辑/陈俊丹

5月14日至16日,3天的时间里,三个风格迥异的中国城市,见识了一位个性鲜明的印度总理。在印度政治家中与众不同的莫迪,其中国之行也创造了中国外交史上的许多“第一”。

莫迪是第一个由中国在任国家元首专程陪同游览首都北京以外的城市的国际政要,也是第一个在一次正式访问当中于两所中国大学发表演讲的印度总理。毫无疑问,这一连串“第一”将长期存在于人们对中印友好交往史的记忆当中。

不但如此,如果仔细盘点莫迪此次中国之行所取得的具体成果,人们同样可以感受到,这是一次相当与众不同的访问。

中国既是印度的邻国,又是当今国际体系下的大国之一。莫迪政府组成一整年来,他频繁出访,这是一年中最后一次重要外交活动,堪称莫迪外交一周年来的“收官之作”。而在中国的三天时间内,莫迪和中国领导人的互动,以及访问所取得的具体成果,则为这份“收官之作”交出了一份完美的答卷。

中国和印度加在一起,就是东方

莫迪此访将首站选在古都西安,许多媒体将之解读为,这是中国在回报2014年习近平访问印度期间在莫迪的家乡古吉拉特所受到的热烈欢迎。

这肯定是促成莫迪双脚踏上关中大地的重要原因,但恐怕同样重要的原因还有,作为中国陕西省省会的西安,曾在1000多年的时间里名字叫作长安,是当时世界闻名的强盛王朝大唐的国都。大唐文化当中本就蕴含着大量来自天竺的文明基因。玄奘法师的西行不但为汉传佛教在中土的发扬光大做出了彪炳史册的贡献,也有力地促进了佛教在印度的复兴——虽然佛教在玄奘离开天竺不久随着戒日王的驾崩而再次沉寂,但中印文明交流史由此记下了一个伟大僧人的名字。

莫迪的西安之行,就是在向两国25亿人民以及全世界传递一个再明确不过的信息,中国和印度加在一起,就是东方。

对于中印两国人民来说,这是一条非常重要的信息。加起来占全世界人口三分之一还多的中国和印度,2014年两国前往对方国家的商旅人士、留学生和游客总共还不到100万人,而同时期已有一亿中国人走出国门到“那么大的世界去看看”。

尽管两国的文化基因早就已经混在一起,但现实却是,双方民众已经不复有当年对对方所居神奇土地的向往。只占两国总人口不到万分之三的“交往率”,显然既有负于玄奘法师当年亲负砖石带领僧俗众人等建起大慈恩寺塔供奉经典的一片苦心,也无法与近日作为世界大国、新兴经济体代表的中印两国彼此互相依赖的程度相适应。

正是因为看到了两国民间往来和民众相互了解程度与全球体系下的中印双边关系的巨大落差,中印两国政府在莫迪访华期间携手掀起了一阵佛教文化交流的旋风。习近平为印度客人朗读了玄奘法师在《大唐西域记》当中对莫迪老家古吉拉特的描绘:“居人殷盛,家产富饶”;莫迪在启程前也在自己的中文微博上说“亚洲是佛陀之地”。这些足证双方领导人对佛教在中印文化交流当中地位之看重,而强调双方的共有文化价值与传统,无疑是为了在两国民众当中唤醒共同记忆,建起一座跨越两国的桥梁。

“以投资补贸易”

莫迪启程前,印度媒体就开始大量预测,继习近平主席2014年访问印度时双方达成的200亿美元合作意向之后,这一次莫迪到中国,双方又会签下多大的订单。但实际上,相对于中印两国又达成多大规模的合作意向,更重要的问题或许是,双方如何能建立起更讲求实效的合作机制,扫除贸易和投资壁垒,实现贸易与投资的更加便利化。中印之间经济合作潜力巨大,但多年来始终受到贸易不平衡以及投资不便利的困扰。

贸易不平衡是中印经贸关系当中的老问题了,也是历次中印高层会谈都无法回避的。应该看到,在这个问题上,经过多年的磨合与探索,中印双方似乎找到了解决问题的办法。

习近平主席访问印度期间,双方同意“采取积极步骤,促进双边贸易再平衡,解决影响两国贸易可持续发展的贸易结构不平衡问题。这些措施包括进一步加强药品监管(含注册)合作,加快对中印互输农产品的检验检疫磋商,加强印度IT企业与中国企业的联系,促进旅游、电影、医疗保健、IT和物流等服务产业贸易。印方对中方同意进口更多印度电影进入商业院线表示感谢。双方签署了《经贸合作五年发展规划》,为全面深化和平衡中印经济关系制定了路线图”。

而在莫迪来访期间,双方又进一步强调将“采取必要措施消除双边贸易和投资障碍,相互提供更多市场准入便利,支持两国有关地方加强贸易投资往来,以充分挖掘2014年9月签署的经贸合作五年发展规划中所指定领域的现有和潜在互补性,包括印度药品、印度信息技术服务、旅游、纺织和农产品”。同时明确了“决心共同采取措施缓解双边贸易不平衡问题,实现双边贸易可持续发展”的必要性和具体安排。

由此可见,双方均认识到,中印贸易关系是中印全面经济合作关系的一部分,考虑到中印经济增长模式的不同和产业结构与规模的差别,仅仅在贸易领域想办法改善不平衡问题是非常困难的,而且容易强化贸易入超国家的保护主义倾向。

因此,将视野扩大到全面经济合作关系,通过鼓励相互投资,主要是中国企业到印度市场投资,“以投资补贸易”,同时中国也承诺扩大自印度的进口,共同维护双边经济关系的全面健康发展已经成为中印两国的共识。这一共识的形成,对于缓解印度对中国的反倾销诉讼和贸易救济措施可能会产生积极作用,并可能会促进莫迪访华后中印经济关系整体氛围的改善。

边界“维稳”验证中印关系成熟度

贸易不平衡之外,中印之间还存在着许多悬而未决的问题,如边界争议。此外,在若干重大政治与国际关系领域,中印也存在着认知上和诉求上的差距,比如联合国安理会改革问题。在这些问题上,中印双方的立场不是短时间内能够协调的,甚至缩小分歧也存在巨大困难。

在领土问题上,莫迪访华前,一些印度媒体和分析人士期待着此访将给中印领土和边界争端的解决带来突破,也有人认为中印两国现在都是“强势政府”,彻底解决边界问题的时机已经成熟。这种心态实际上是有些不切实际的,低估了中印边界问题形成原因、现状以及影响的复杂性。

某种意义上,对边界问题过于乐观的心态是莫迪总理访华所蕴含的危险之一。如果处理不慎,双方可能反而在急于求成的心态下陷入僵局甚至大失所望。这显然无助于中印边界问题的解决以及中印关系的全面发展。

所幸,访问期间,中印两国都在边界问题上表现出了成熟大国关系所应有的稳重和理性。在联合声明中,中印确认“早日解决边界问题符合两国的根本利益,是两国政府努力实现的战略目标。双方决心着眼两国关系大局和两国人民长远利益,积极寻求解决边界问题的政治途径。双方积极评价中印边界问题特别代表会晤机制取得的重要进展,重申将坚持‘三步走路线图,在已有成果和共识基础上,继续推进框架谈判进程,争取早日找到一个公平合理和双方都能接受的边界问题解决方案”。同时,双方还强调将“以积极态度解决突出分歧,包括在边界问题上的分歧。上述分歧不应阻碍双边关系的持续发展。边境地区的和平与安宁是双边关系发展和持续增长的重要保障。在边界问题最终解决前,双方致力于落实现有协议,并继续努力维护边境地区的和平与安宁”,并且决定“开通两军总部间热线电话,在中印边界各段设立边防会晤点”。

中印双方把相信问题最终将得到解决的乐观精神和承认解决问题的难度与长期性的现实主义理性结合在一起,于是,人们看到了两国在边界问题上日臻成熟和日趋接近的立场,那就是现阶段以管控局势避免危机出现为主,同时强化互信,不断为最终边界问题的彻底解决而累积条件。

印度对华心态正发生关键变化

透过莫迪三天的对华访问,人们不难看出,在莫迪的世界蓝图中,中国的地位正在发生至关重要的变化;而中国还是印度主要的地缘政治和安全焦虑的来源,这在短期内是无法改变的。

多年以来,印度的大国外交思路始终是在俄美之间保持平衡,尽可能使自己游刃有余地处在被争取对象的位置上。同时,它也积极开展与其他主要强国的友好合作,重视日本和欧盟在印度经济建设中的作用。而作为新兴经济体,一方面,印度和其他新兴经济体成员一道,不断针对长期把持国际经济体系规则指定权的西方国家提出改革要求;另一方面,又在与其他新兴经济体的多边合作上保持积极而审慎的态度,不轻易做出非此即彼的承诺。

在印度看来,享受被其他大国重视和尊重的感觉是重要的,利用有利的地区和国际环境为自己争取更大的利益也是重要的,但为之承担责任或支付成本则至少在眼下还不用着急。概言之,印度对当前国际体系的认知基本上是觉得自己在“势”的方面占有优势,而在“力”的层面则稍有不足,因此,尽可能顺“势”而助“力”是印度基本的大国外交路线。

在这一路线指引下,印度最难以处理的便是同中国的关系。

面对中国,印度的心态是存在矛盾的。中国是世界大国,实力在印度之上,同时又是印度主要的贸易伙伴,印度经济能否健康成长,与对华经济合作关系密切。中国还是印度的主要邻国,与印度存在着各种各样有时候是难以调和的矛盾与分歧。印度对华既要合作,借中国之力提振经济;又要防止中国的影响力进入南亚和印度太深,加剧印度对中国的依赖,削弱和中国打交道时候可资利用的砝码。

种种复杂的对华认知,使得印度多年来在对华政策上一直存在两面性。实际上,印度往届政府多年来对外政策最明显的变化和调整往往也就在其对华政策上。即使在一个政党执政期间,对中国的态度也会前后摇摆。中印关系多年来始终是印度最重要最突出的外交课题,而在莫迪访华前后,人们能感受到的是,印度思考这个问题的角度正在发生关键的变化。

如今,在莫迪政府的全球视野中,中国作为印度重要经济合作伙伴以及工业化关键外部支持者的角色也在不断加强,印度在看待中国的时候,边界问题投下的巨大阴影虽然依旧存在,但印度已经能够穿越阴影看到更多的光亮。同时,印度越来越强调和中国在全球事务中开展战略合作的必要性,愿意和中国就国际体系的改革与合理性进行合作,避免在这些问题上形成新的冲突点。

在涉及到联合国改革、国际经济体系民主化、加强新兴经济体话语权方面,中印都在努力寻找共识,在一时无法取得突破的地方,则强调搁置争议的重要性。这背后,反映出的是两个古老东方国家越来越能以平等自信的姿态看待对方,既尊重对方的关切,又不丧失自己的立场。一方不以自己相对较强的实力以力压人,而另一方也不觉得自己可以趁着相对有利的国际和地区局势,迫使对方出于不愿意两线应对挑战的原因而做出原则妥协。中印两国都能立足于长远,认识到两国崛起后所导致的全球秩序变化之重要,会超过解决现阶段一些悬而未决分歧之迫切性。

有了这种共同面向未来的战略互信,相信即使未来中印关系因为各种各样的原因再出现一些波折,双方也有足够的空间去相互理解和包容。说到底,决定双边关系走向最大的因素其实是彼此看待对方的心态。心态越平和,越不会去期待一次访问所带来的戏剧性突破,相应地,也越能避免双边关系再出现戏剧性波折。