高中物理教材比较研究与教学建模

2015-05-13孟拥军

【摘 要】教材是最基本、最重要的教学资源。教材的版本层出不穷,合理用好教材,显得至关重要。如何根据实际教学的需要,灵活地和有创造性地整合教材资源,对教材内容、编排顺序、教学方法、图像系统等方面进行适当的取舍或调整。

【关键词】平抛运动;教学建模;高中物理

【中图分类号】G633.7 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6009(2015)06-0033-03

【作者简介】孟拥军,江苏省高淳高级中学(江苏高淳,211300)教师。

“平抛运动”是高中物理教学内容中最基本、最重要的曲线运动,承上“体现了运动的合成和分解的应用”,启下“奠定了斜抛运动、带电粒子在电场中运动的学习基础”。笔者认为,细品各版教材,精选多样资源是备课研究“平抛运动”的基础。

一、各版教材中“编写方式”比较

普通高中物理课程标准指出:“倡导不受某一种教科书的束缚,吸收和利用各种有利于学生发展的课程资源。教师应根据本校特点和学生的需求,精选课程资源,充实物理课程的教学内容。”[1]不同教材的编者对课程标准的多元认识与理解以及多样的编写方式,为教师备课与执教提供了丰富的资源和较大的空间,为教师深读教材、用活教材提供了研究的“触点”。人教版、鲁科版、粤教版、教科版高中物理教材在“平抛运动”的内容线索、活动过程、图像资源、习题安排等方面各有侧重和特点。

1.内容线索。

人教版采用从平抛运动的定义、速度、位移、轨迹方程到一般的抛体运动的线索展开。鲁科版和粤教版教材线索则从平抛运动的定义、分解、规律到规律应用。而教科版在本节内容的最后部分增加了“学生实验研究平抛运动”,人教版则将“实验探究平抛运动规律”的内容在第三节中单独呈现。

2.活动过程。

(1)人教版的活动过程是:先直接给出定义,通过投掷铅球、喷出的水柱感受平抛运动及轨迹,从运动和力的角度推出平抛运动的速度、位移的分解方法。以“做一做”栏目的演示实验进一步验证平抛运动在竖直方向可分解为自由落体运动,借助例题类比得到平抛运动的轨迹方程。并通过“说一说”栏目要求学生尝试拓展推导斜抛运动规律及轨迹方程。

(2)鲁科版的活动过程是:先直接给出定义,用桌面上水平飞出的小球运动的图片感受平抛运动及轨迹,通过“实验与探究”验证平抛运动在竖直方向与自由落体方向上的运动关系,得到x、y与t的关系式,并通过不同时刻的x、y计算和描点得到运动轨迹。在“讨论与交流”栏中给出“同一位置以不同的初速度先后抛出3个小球后的情景”加深对规律的理解,通过例题感受分解方法的运用。

(3)粤教版的活动过程是:先直接给出定义并呈现“扔出的石子、桌面上水平飞出的小球”图片获得感性认识,在“讨论交流”栏中要求学生填写平抛运动的现象和特点,通过引言陈述和质疑,从“演示实验、精确实验研究、理论论证”三个角度归纳出平抛运动的分解方法,然后推导平抛运动规律,即x、y、vx、vy与时间的关系式及方向。最后在“讨论与交流”栏中给出两个有关平抛运动的问题以加深理解。

(4)教科版的活动过程是:在“观察思考”栏中给出“用滑翔机给朋友投掷礼物却没有落到好友的住处”这一情景,要求学生解释原因、分析轨迹后给出定义。通过“讨论交流”和“实验与探究”栏目引入演示实验与频闪照片引导学生思考。并借助“理论探究”栏进一步探究平抛运动的分解方法、分析推导平抛运动规律。最后学生利用实验研究平抛运动并在“讨论交流”中提出问题,目的是在交流后能说出实验的注意事项及原理。

二、多版教材“编写方式”的分析

由于教材在编写过程中很难得到呼应,资源的呈现也有较大的局限性。从教学“重过程”的角度来看,教科书的陈述与学生经历的过程不是一回事,这就要求教师在设计教学过程时进行优化与再创造。教师要善于结合实际教学需要,灵活地和有创造性地整合教材资源。

1.课堂引入分析。

课堂引入是教学过程的第一步,好的引入可激发学生的学习欲望,明确学习目标。人教版、鲁科版、粤教版教材均直接给出平抛运动的定义,教科版教材通过“坐滑翔机给朋友投掷礼物”的观察,以提出问题“礼物为什么没有落到好友的住处”作为引入,其目的是激发学生的学习动机,体现了“物理教学要重视学生发现问题、提出问题的过程”这一课标理念。但这个引入也有缺陷,看似源于生活,却远离学生的实际感受。受这一引入方式的启发,本节可采用电脑游戏作为引入,如图1所示的“飞机投弹炸海盗船”,学生参与游戏时,“炸弹一会超前一会落后”引起学生认知冲突,激发其质疑。

2.活动过程分析。

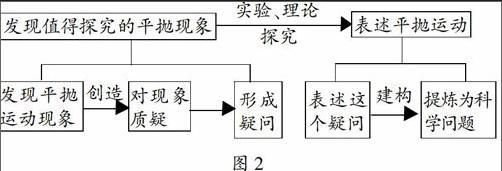

课程标准对“平抛运动”的要求是“会用运动合成与分解的方法分析抛体运动”,其中的“用……方法”与“分析”体现了“过程与方法”的要求。四套教材均围绕这一标准来呈现教材内容,但活动的编写思路各有不同。其中教科版教材的活动设计紧贴课标理念,启发教师要让学生经历在问题情境下发现某一现象或事实的过程,引导学生对生活现象质疑形成疑问,让学生自主思考或提出问题并解决问题。受教科版教材的活动过程的启发,笔者认为,平抛运动的活动过程可表述为图2所示的过程。

3.图像资源分析。

课本插图越接近真实生活,越能吸引学生的兴趣和激励学生的学习动机。教材中的插图为学生发现问题和提出问题提供了“催化剂”。人教版教材投掷铅球图片、鲁科版的打排球图片,展现了平抛运动是生活中的常见现象。人教版用“水柱显示平抛与斜抛运动的轨迹”更为学生建构抛体运动的轨迹做了很好的铺垫。粤教版、鲁科版、教科版的特色是让学生经历了演示实验观察后,再给出频闪照片,不仅渗透了精确研究平抛运动的方法,更是在学生面对实验现象“心求通而未得其意”之时,用照片“开其意”,使学生能够更透彻地理解所看到的实验现象及物理内涵,学生观察和分析照片后会感到释然和满足。

4.实验过程分析。

实验是物理学的基石,也是直观教学的手段。四套教材中,人教版、鲁科版、教科版均采用如图3所示的装置演示,粤教版采用如图4双轨平抛仪演示。

鲁科版和粤教版教材对学生观察实验时提出的要求很有特色,教材演示实验中提出问题:“实验能观察到什么、能说明什么,改变高度后能观察到什么、能说明什么?”(2014年江苏高考)这一设计引领物理教学应该重视学生对物理实验的理解,在观察演示实验时,学生不仅要关注所观察的现象,同时要理解实验现象是用来说明什么问题和怎样说明问题的。粤教版教材的双轨平抛仪的竖落装置可以在水平方向调节而得到不同高度的平抛小球与落体小球相撞,也能充分说明问题。教科版和粤教版教材均安排了让学生对演示实验现象的收集、分析与论证并要求填空,增强了互动性,对物理实验教学有很好的示范作用。

此外,对于“平抛运动的在水平方向上可视为匀速直线运动”的教材处理上,各版本教材均是一带而过,应该是一个缺陷。为了加深学生对水平方向上的等效运动的认识,本节教学可以增补如图5所示的情景,让学生思考能说明什么问题,为什么会出现这种现象。然后再用双轨平抛仪的三球同时运动并相碰,这一现象会给学生留下深刻的印象。

5.习题资源分析。

“习题资源”可以从两个维度进行比较和分析。一是从“应用”的维度进行分析,包括物理知识在物理问题中的应用和物理知识在生活中的应用两个方面,确定其基本技能的“训练点”;粤教版、鲁科版、教科版教材中习题侧重于物理知识在物理问题中的应用,而人教版教材中的习题侧重于物理知识在生活问题中的应用,比较符合课标理念。二是从“水平”的维度进行分析,如:粤教版、鲁科版、教科版教材习题立足于“基础练习”,适合基础较薄弱的学生使用,但题型较单一。人教版教材习题侧重于“提高练习”和“拓展练习”,有利用培养学生的建模能力和迁移能力,对学生提出了较高的要求。但深读内容标准也不无道理,“会用……方法分析”是“理解”水平的能力要求,课标本身的要求就很高。考虑到循序渐进的认知规律,本节教学的评价设计应该采用“低起点、高落点”原则,粤教版、鲁科版、教科版教材中习题较适合于新课教学,人教版习题适合于发展性训练,所以习题的选择可将四套教材结合起来安排。

三、教学模式的构建

问题情境是连接教师、学生和知识三者的纽带,是课堂文化的载体,是学生认知活动的媒介。杨震云、史献计在《高中物理建构型教学模式的实践、思考与感悟》一文中指出:“要想获得有意义的知识,应该让学生置身问题情境中对知识进行主动性建构,揭示真实的生活情境在学习中的内在意义,以促进知识的迁移。”[2]

综合这些理论和教材比较分析,可构建本节教学模式为“情境搭台→问题引路→任务驱动→技术辅助+实验演示→意义建构”,教学流程如下面的框图所示。

教材是最基本、最重要的教学资源,我们不能无视这些优秀资源的存在,但也不能简单地叠加。只有“教学资源”成为构成课堂的教师、学生、环境三元素相互作用过程中的积极因素时,满足特定学习情景的需要和兴趣时,才具有实质性的意义,所以,比较教材,整合优化资源是用活教材的手段,教师要根据实际教学的需要,灵活地、有创造性地“用教材教”,而不是“教教材”,教师要对教材内容、编排顺序、教学方法等方面进行适当的取舍或调整、增补,选择适合于学生实际的资源,物理教学才能有趣、有效。

【参考文献】

[1]普通高中物理课程标准(实验稿)[S].北京:人民教育出版社,2012.

[2]杨震云,史献计.高中物理建构型教学模式的实践、思考与感悟[J].中学物理教学参考,2012(12).

注:本文系江苏省中小学教学研究2013年度第十期立项课题“基于新课程标准的高中物理深度备课行动研究”(课题编号:2013JK10-L002)阶段性成果之一。