高校图书馆慕课建设的理念理解偏差解读∗

2015-05-13周玲玲盐城师范学院图书馆江苏盐城224051

周玲玲(盐城师范学院图书馆,江苏盐城224051)

高校图书馆慕课建设的理念理解偏差解读∗

周玲玲

(盐城师范学院图书馆,江苏盐城224051)

[摘要]自MOOC实践开展以来,图书馆界对其研究方兴未艾。虽然人们对践行MOOC并没有太多分歧,但由于对MOOC的理念没有清晰地把握,在实践中容易走入误区,将一些并不符合MOOC理念的做法运用于MOOC建设与应用当中,造成混淆或误导。因此笔者拟通过厘清MOOC理念的特质,反思当下实践中由理念误区导致的实践误区,在此基础上对图书馆的MOOC实践进行重新定位。

[关键词]慕课关联主义理念误区图书馆

[分类号]G258.6

*本文系盐城师范学院人文社科项目“MOOC环境下高校图书馆知识服务创新策略研究”(编号:14YCKW042)成果。

MOOC,中文称“慕课”,是Massive Open Online Courses的英文缩写,意思为“大规模开放在线课程”。笔者写作之时,虽然距2008年MOOC概念诞生之日已过去了7年之久,但图书馆界对之的思考和研究一直方兴未艾①。

1 MOOC理念的起源与发展

只要是视频在线教育就能被称作是MOOC了吗?无论是学界还是业界,不少人都将其简单化地理解为“互联网上的一种大规模在线免费网络开放课程”[1]。在解释MOOC概念的时候,不少学者往往是将这一英文缩写进行翻译,即“大规模开放式在线课程”或“大型开放式网络课程”。在《牛津字典》中,MOOC被定义为“一种通过互联网可以被大量人群免费访问的学习课程:任何人想要上MOOC课程,只需要登录网站并注册”[2]。但这些由名称确立的理念往往显得过于模糊,网络上的免费视频课程并不少见,兴趣小组的自学课程、网络视频公开课、国家精品课程都是这样的在线免费开放课程,那他们也是MOOC吗?

追溯源头,MOOC这一术语最早是于2008年由加拿大爱德华王子岛大学的戴夫·科米尔(Dave Cormier)和加拿大国家技术自由教育研究院高级研究员布莱恩·亚历山大(Bryan Alexander)分别同时提出[3-4]。其中,戴夫·科米尔在其博客中写道,MOOC一词源于他与关联主义(Connectivism)学习观的提出者乔治·西门子(George Siemens)在Skype上的一次聊天。当时他们正在讨论应当如何准确地概括由乔治·西门子和斯蒂芬·唐斯(Stephen Downes)所设计和主导的开放式在线课程“关联主义和连接性知识”(Connectivism and Connec⁃tive Knowledge)所呈现出的新型教育模式。“我们围绕这一模式排除了很多可能性,然后我将‘MOOC’一词丢进‘关联主义’的维基里,短短3个月后就有人让我就此发表专题演讲[5]。”

作为MOOC课程的雏形,“关联主义和连接性知识”课程被设计为一个全程开放、网上参与、完全免费的模式,其背后的重要理念就是乔治·西门子提出的关联主义理论,即认为在当下的互联网时代,信息是节点(node),知识是连接(con⁃nection),学习的成功将依赖于关联的建立以及知识网络的形成[6]。因此,彼此连接、构建知识、协同学习的关联主义(Connectivism)理念是MOOC与生俱来的特质之一。随着开放式教育模式的演进,MOOC发展出了两条完全不同的路径,即所谓的cMOOC和xMOOC。具体而言,cMOOC沿袭了MOOC基于关联主义的学习理论,以2008年Dave Cormier与Bryan Alexander的CCK、MobiMOOC、eduMOOC等课程为代表;而xMOOC则主要基于行为主义学习理论,以2012年美国精英学府与商业力量合作的Coursera、Udacity、edX等平台为代表。在教学理念上,cMOOC侧重基于关联主义的知识建构,而xMOOC则更侧重于知识的传播与复制[7-8]。

因此从源头上看,MOOC的起源至少应当包括3个方面的特点:在线课程、开放式、关联主义。在目前的实践中,不少人只看重在线课程(Online Course)和开放式(Open)两点,而忽略了包括关联主义(Connectivism)在内的其他MOOC重要理念,从而轻易地得出MOOC“更类似于把传统课堂搬到网上”[9]的观点,似乎只要是将传统课程通过互联网渠道来免费呈现,就是在实践MOOC。笔者认为,除了现有的对在线开放式课程的认知,MOOC在形式、来源和规模上具有区别于其他形式的网络课程的重要特质,而这些特质往往容易被忽略和混淆。

遗憾的是,迄今为止在探析应当如何参与MOOC建设与应用的文献中,却几乎没有对MOOC理念的深入探讨。例如有学者从MOOC特征的角度出发,直言“MOOC没有明确的定义,但有两个显著的特点:开放共享,可扩张性”[9]。还有学者从技术的角度提出,“MOOC作为一种新颖的学习方式,实际上是将传统的课堂教学进行现代网络技术加工,并运用更加科学的学习理念予以重组,进而呈现给网络学习者”[10]。可以看到,这样的分析由于未能清晰、准确地把握MOOC的概念和根本特征,导致随后在参与MOOC建设与应用实践策略的分析与制订上无法溯其本源。故此,笔者拟从厘清MOOC在线课程(Online Course)、开放式(Open)、关联主义(Connec⁃tivism)的逻辑起点的角度出发,试图对现有实践误区进行梳理和修正。

2 MOOC理念误区及其表现形式

2.1 MOOC理念中“在线课程”的理解误区

形式上的差异是对MOOC最直接的认知。不难发现,与传统网络公开课最直观的不同就是课程时长的不同:MOOC每小节一般不超过10分钟,而后者通常在30~60分钟。因此,目前有不少所谓的MOOC,通过对传统课程的直接分割,在形式上仿造了“短平快”的教学方式——老师仍旧是站在讲台上的传统讲授模式,课程也只是对大学课堂的录制,只不过是把传统40分钟至1小时的视频,人为切割成了10分钟以内的短课。

事实上,MOOC与传统网络公开课之间在时间长度上的差异,并不仅仅是简单的形式上的不同,而是有其背后来自于教育学和认知心理学的考虑[11]。正是基于这样的理论基础,MOOC才与OCW(Open Courseware,开放课程)等在线学习模式区别开来,不再仅仅是呈现书面材料或录制课程全程,“让你觉得像是躲在教室后排‘暗中窥视’(spy on)整堂课程”[4],而是以学员需求整体过程为中心,包括定期开课,过期关闭;每周更新,每次多节;节奏短快,穿插测验(quiz);论坛辅助,学分认证等环节。因此,采用切割方式创造的所谓“MOOC”,并非真正的MOOC。仍然有不少人还认为,MOOC课程就是“把线下教学的全套过程都搬到网上……真正实现教学过程全部上网”[12]。以至于推导出“(MOOC)其内容呈现方式大多还停留在传统教学的视频录制层面,实际课堂效果甚至还达不到传统教学”[10]的结论,造成对MOOC的误解。例如“超星慕课”平台中目前有6个是以图书馆为主体,分别是杭州图书馆在线学习平台、中国人民解放军医学图书馆医学MOOC信息共享平台、广州市图书馆、洪湖市图书馆、厦门思明区图书馆网络学习中心、温州市中小学云图书馆[13]。然而其课程大多依托超星已有的学术公开课而进行切割和重组,并未遵循以学生为导向的MOOC设置方式,属于该误区的具体表现。

2.2 MOOC理念中“开放式”的理解误区

开放式,或去精英化,是MOOC的又一标签。的确,对于受众而言,MOOC破除了高等教育的时空壁垒和学费限制,不对学员的教育背景和经济能力作过多要求,让任何人在任何时间地点都可以接受高等教育,降低了参与门槛;同时也有人认为,对于教师而言,MOOC的参与门槛也很低,只需要一台电脑、一台摄影机或者iPad之类的简单工具就可以完成,并不像想象中那般“高大上”[14]。

对于这一问题,MOOC提出者戴夫·科米尔在2008年阐述MOOC理念时就有过指正。他指出,MOOC的开放式(Open)特质必然伴随着大规模(Massive)。据统计,Coursera每分钟注册人数约50人,目前已是千万级别的注册人数③,“授课的教师根本不可能进行一对一的回应,因此课程设计或者说材料的呈现和互动就需要花费大量资金。”除了资金的消耗,MOOC对教师的网络技术水平也有一定要求。对此戴夫甚至称,“我不确定MOOC是否是一个可持续的模式,甚至不敢保证它对其他没有花费大量时间在网络上工作的老师依然能够行之有效[5]。”从这个意义上看,作为MOOC的教育者不仅需要有强大的信息素养和资源整合能力,还需要其所提供的课程从内容到思维习惯上都更具有适用性。因此,MOOC门槛不仅不低,反而是相当高的,即便对于受众MOOC是去精英化的,但它却强烈地要求了教育者的精英化。

2.3 MOOC理念中“关联主义”的理解误区

如前文所述,xMOOC是在cMOOC出现之后因精英院校和商业力量的合作而后来居上的一种MOOC模式。借助成熟的市场运作和媒体的大力推介,国际一流名校、名师、名课的教学模式受到热捧,Coursera、edX、Udacity为代表的xMOOC平台家喻户晓,公众对于xMOOC的意义理解也几乎演变成了MOOC的代名词。与此同时,人们对于cMOOC的热情却迅速冷却,cMOOC似乎已然成为了MOOC进化过程中被取代的“旧模式”,被xMOOC的崇拜者们称之为“早期理想主义者的理念”[15]。

然而作为MOOC与生俱来的特质之一,关联主义对MOOC具有重要价值。近年来,国外对xMOOC教育模式进行了大规模的反思。乔治·西门子(George Siemens)表示,“cMOOC模式强调创造、自主性和社会网络化的学习,而Coursera模式则强调通过视频演示和小测验的更传统的学习方式。换句话说,cMOOCs集中于知识创造和生成,而xMOOCs注重知识的重复”,并暗示假以时日,cMOOCs将“可能解决xMOOC正在接受批评的教学方法”[8]。韩国国立开放大学研究员约翰·丹尼尔(John Daniel)对这一说法表示支持,“cMOOC的创始人相信,随着时间的推移MOOC运动终将被引回到他们的方法和理念上,而事实上,美国麻省理工学院(MIT)已经逐渐开始用这一方式丰富其xMOOC了”[8]。加泰罗尼亚开放大学的副教授Marc Claràa和网络教育中心主任Elena Barberàb也认为,“关联主义(Connectivism)在MOOC的未来发展中很可能发挥重要作用,因为当xMOOC被迫改进其教学方法时,第一个要参照的模式就是cMOOC。出于这一原因,在现阶段认真和审慎地考虑cMOOC提出的关联主义非常重要”[16]。这些研究表明,认为“cMOOC是MOOC发展的初级阶段”“xMOOC取代了cMOOC”的“进阶观”是有误的,我们必须对关联主义在MOOC学习方式上的重大创新意义给予相应的重视。

3 MOOC实践的重新定位

3.1课程设计以学生为导向

MOOC数以万计的授课对象的背后,隐藏着学员们的地理、年龄和职业的多样性,因此教师课前有必要对选课学员有所了解。在Coursera上设计并教授有机化学课程的伊利诺伊大学化学家米歇尔·埃文斯(Michael Evans)就指出,跟据他的经验,在线课程的学员与大学校园内的学生有很大的差异:在线学员年龄普遍偏大,会更加有目的性地选择能够在现实社会中学以致用的知识[17]。因此MOOC的课程设计必须以学生为导向,尽量高效地传递课程精华。“(MOOC)没有转换话题或徘徊不定的时间,教师必须快速给出要点。MOOC不允许离题,即便是看似不错的题外发散也不行[17]。”MOOC不仅应当尽量避免那些不直白的表达,还需要在课程设计时充分发挥想象力,因为若不能保持较高的参与度,学生可能随时失去兴趣。因此,教师必须重新审视自己的演讲风格甚至肢体语言,适应包括摄像机、绿屏、动画特效、三维模型等在内的新技术环境,克服面对镜头可能产生的心理障碍。唯有如此,教师才会利用技术高效地传递学生所需的知识内容。

3.2组建团队打造高质量课程

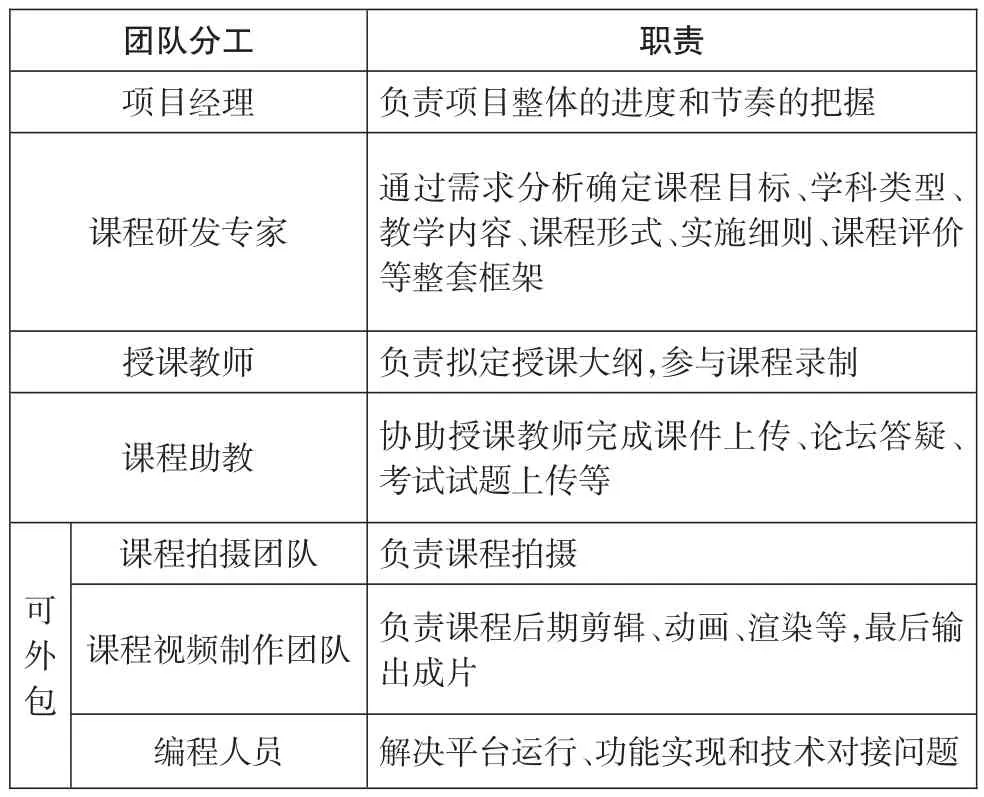

正如前文所述,MOOC的实践绝不是“低门槛”的,它暗含了巨大的工程量。在edX上教授“生物学导论”的麻省理工大学教授艾瑞克·兰德(Eric Lander)在课程设计时,所做的第一步就是雇了一个项目经理、一个课程研发专家、一个搭建三维模型的程序员和寻求该校生物学研究生的帮助[1]。此外,《自然》杂志也有研究称当初次涉及MOOC课程设计时,一般会建议教师招募和组建一个支持小组,可能包括的人员有课程开发专家、计算机程序员、摄像师或技术娴熟的助教,以帮助教师明确教学和技术的障碍[17]。由此可见,MOOC课程的实现并不是一台平板电脑、一台摄像机就能一蹴而就的,而是团队协作的成果。对此,笔者总结了MOOC课程制作团队所需要的分工和职责,见表1,并认为这样分工协作的团队够简化MOOC创建过程,提高课程质量。

表1 MOOC课程制作团队所需要的分工和职责

3.3重视论坛知识网的建构

对于MOOC来说,一门课程的推出并不意味着工作的完成,而是开始。从关联主义的角度出发,MOOC应当是一个不断“排错”(debug)并形成知识网络的过程,包括学员之间的和学员与教师之间的互动分享。例如在Coursera上开设“现代与后现代”课程的卫斯理大学的迈克尔·S·罗斯(Mi⁃chael S. Roth)在其经验之作《MOOC:我的现代教学经验》一文中就提到,她课程的部分学生专门为年龄较大的学员开设了一个讨论区,使得许多退休教师能够参与进来帮助高龄学员学习;有6个注册了该课的博士通过与她交流,帮助她完善和深化了对现代的定义等细节[18]。由此可见,MOOC论坛对知识网构建的重要作用。edX总裁、麻省理工学院计算机科学家阿南特·阿加瓦尔(Anant Agarwal)也明确指出了论坛的重要性:“如何才能使知识更好地被学生所接受?你不能站在黑板面前聊个把小时,因为那样学生会失去兴趣,你必须使用论坛来引导学生对有关材料进行讨论[19]。”

需要明确的是,MOOC中的论坛可以是多线程的,不仅包括教师对课堂内容的答疑,还包括了学生针对课程发表的教学意见、同行评审、作业辅导、一对一学习、补充材料等有趣而发人深省的内容。关联主义者坚信,后面的这些部分甚至比答疑更重要:“一个活跃的论坛会鼓励学生进行同行评审,而且常常会引发讨论狂潮[17]。”从建构知识网络的角度出发,论坛是知识的集散地,学生的自组织和自学习才是主导,教师只是承担监管和辅助的作用。因此在关注课程本身的同时,论坛也应当成为重点建设的对象。

4 结语

面对MOOC,世界范围内的高校人员都在询问究竟该如何回应其快速的扩张。然而,从以上分析来看,现有的图书馆对MOOC的实践并没有充分践行出MOOC的理念。诚然,MOOC的实践并非一蹴而就,其自身也还在经历不断的演进,唯有通过对逻辑起点的厘清和梳理,才能避免人们对MOOC的盲目乐观和过度悲观,避免在实践的路上偏离初衷。

注释:

①笔者在CNKI数据库中以MOOC为主题进行检索(成果时间截至2015年4月4日),共返回结果1135条,在该检索结果中查找以“图书馆”为主题的论文,共返回结果68条;再以“慕课”为主题检索,返回结果650条,在该检索结果中以“图书馆”为主题进行检索,共返回结果26条。

②原文系“A course of study made available over the Internet without charge to a very large number of people:anyone who de⁃cides to take a MOOC simply logs on to the website and signs up”。

③据Coursera官网首页显示,2015年3月25日11:13分注册人数为12125462人。

参考文献:

[1]佟燕华.慕课浪潮对高校图书馆的冲击与思考[J].农业图书情报学刊,2014(8):108-110.

[2] Oxford Dictionaries. Definition of MOOC in English[EB/ OL]. [2013-10-20]. http://www.oxforddictionaries.com/def⁃inition/english /MOOC.

[3] The Original MOOCs[EB/OL].[2015-04-05]. https://learn. canvas.net/courses/4/pages/the-original-moocs.

[4] MOOC Concept[EB/OL].[2015-04-05].https://code.google. com/p/swe574-grup3/wiki/MOOCConcept.

[5] Dave Cormier. The CCK08 MOOC - Connectivism course,1/4 way[EB/OL]. [2008-10-02]. http://davecormier.com/ed⁃blog/2008/10/02/the- cck08- mooc- connectivism- course-14-way/.

[6]樊文强.基于关联主义的大规模网络开放课程(MOOC)及其学习支持[J].远程教育杂志,2012(3):31.

[7]王萍.大规模在线开放课程的新发展与应用:从cMOOC 到xMOOC[J].现代远程教育研究,2013(3):13.

[8] John Daniel. Making Sense of MOOCs:Musings in a Maze of Myth,Paradox and Possibility [J]. Journal of Interactive Media in Education,2012(18):1-20.

[9]秦鸿.MOOCs的兴起及图书馆的角色[J].中国图书馆学报,2014(3):19-24.

[10]刘和海,李起斌.“中国式MOOC”概念探讨及平台优化策略研究——基于中文MOOC平台的调查分析[J].现代教育技术,2014(5):81-87.

[11]陈丽萍,赵子铭.慕课(MOOC)对高校图书馆服务的启示——以东华大学图书馆为例[J].农业图书情报学刊,2014(9):132-134.

[12]卢加元,吴鑫.MOOC课程平台功能设计策略研究——以南京审计学院MOOC课程平台建设为例[J].软件导刊,2014(12):89-90.

[13]超星慕课[EB/OL].[2015-04-05].http://www.fanya.chaox⁃ing.com/school/schoollist.html.

[14]苏群.告别“高大上”低门槛也可做MOOC[J].中国远程教育,2014(14):119.

[15]关于xMOOC的FAQ[EB/OL].[2012-11-11].http://www. guokr.com/link/13619/?basket_id=4451.

[16] Marc Claràa and Elena Barberàb. Learning online:mas⁃sive open online courses(MOOCs),connectivism,and cultural psychology[J]. Distance Education,2013(1):129-136.

[17] Sarah Kellogg. Online learning:How to make a MOOC[J]. Nature,2013(7):369-371.

[18] Michael S. Roth. My Modern Experience Teaching a MOOC[EB/OL]. [2013-04-02]. http://chronicle.com/arti⁃cle/My-Modern-MOOC-Experience/138781/.

[19] Michael Fitzgerald. How To Make A MOOC,MIT Style [EB/OL].[2013-03-28]. http://www.informationweek.com/ software/how-to-make-a-mooc-mit-style/d/d-id/110930 9?.

周玲玲女,1982年生,馆员。研究方向:信息资源管理与利用。

收稿日期:(2015-04-26;责编:姚雪梅。)