基于新闻报道的突发事件灾害后果及其应对的时空分析

——以汶川8.0级地震为例*

2015-05-13郄子君荣莉莉颜克胜

郄子君,荣莉莉,颜克胜

(大连理工大学系统工程研究所,辽宁大连116024)

基于新闻报道的突发事件灾害后果及其应对的时空分析

——以汶川8.0级地震为例*

郄子君,荣莉莉,颜克胜

(大连理工大学系统工程研究所,辽宁大连116024)

灾害系统致灾过程的核心是灾害时空变化的动力学过程,灾害后果既体现在随时间其状态的变化,又表现为在空间区域的蔓延,应急救援措施的制定也应遵循灾害后果发展的时空特征。该文以时空为视角,提出一种基于新闻报道量变化趋势划分突发事件阶段的方法,以承灾体为核心,分析灾害后果随时间发展在空间区域内的变化及救援过程中的应急响应工作重点的转移,并选择新浪网新闻专题对“汶川8.0级地震”的报道进行实证分析,梳理出承灾体的主要灾害后果和关键应急任务。结果表明,在突发事件不同阶段,大众媒体对的承灾体类型和灾害后果的关注度不同;由于应急救援针对的是灾害后果,随之呈现一定的时序性。因此,有效的应急响应需按灾害后果发展的时空规律及救援的紧迫程度部署和规划,以实现救援工作的有条不紊、应急资源的优化配置。

承灾体;突发事件;灾害后果;时空特征;阶段性;应急任务;汶川地震

通常,突发事件发生后,大众传媒在灾情信息传播方面起到重要的作用,政府通过各大媒体及时公布政府为应对突发事件所做的决策和行动。分析发现,在突发事件的各个时期,媒体报道也会有不同的侧重点,它反映出当前阶段的主要承灾体及其灾害后果与应急响应状态,在数量上表现为一定的阶段性,体现事件影响程度的变化[12]。文献[13]中亦选取媒体报道作为突发事件相关研究的数据来源。受此启发,本文借鉴上述研究,选取新闻报道作为区域灾害后果时空分析的数据来源,依据灾害系统论、突发事件生命周期与共词分析等理论,基于灾害后果时空矩阵,以汶川8.0级地震为例,分析了突发事件灾害后果的时空特征及其对应的应急响应。

1 灾害后果的时空特征

灾情通过灾害后果呈现,应急响应过程是直接对灾害后果进行处置,应急决策依据的也是灾害后果,因此,对于灾害后果的研究对确定应急响应措施至关重要。

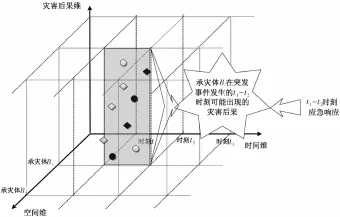

灾害后果具有多样性,既体现在其随时间状态的变化,也体现在其随空间状态的蔓延。任一特定的突发事件,都会从其萌发、爆发走向消亡,应急救援所关注的灾害后果也是随突发事件生命周期变化的,如图1所示,其中空间维为构成区域的关键承灾体,时间维反映事件的生命周期,不同承灾体在突发事件的不同阶段可能对应一种或多种灾害后果。因此,本文认为突发事件发生发展的时间和空间因素信息是应急响应的关键依据。

图1 应急决策信息需求的时空特性

应急救援之所以具有阶段性,是因为突发事件发生发展的不同时刻,承灾体灾害后果不是一成不变的,可能是已出现的灾害后果发生变化或有新的灾害后果产生。突发事件通常遵循一个特定的生命周期,突发事件的不同时间阶段,承灾体在致灾因子作用下也可能出现不同的状态,需要采取不同的应急处置措施,才能有效应对当前可能出现的灾害后果。因此,需要按照社会危害的发生过程将每一个等级的突发公共事件进行阶段性分期,以此作为应急主体采取应急措施的重要依据。

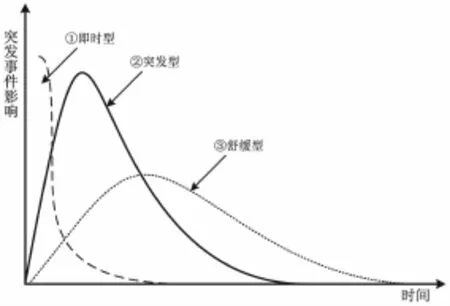

伴随突发事件的生命周期,其影响扩散具有时间序列特征和演化特征,通过对历史灾情资料以及有关突发事件生命周期理论的相关研究成果分析,可以把突发事件影响扩散分为即时型、突发型和舒缓型三种类型[14],在事件的自然消退和应急响应措施的共同作用下,其影响态势大致符合图2中各曲线的变化趋势。

即时型:突发事件爆发之前没有潜伏期或潜伏期非常短,爆发后所产生的影响也没有明显的演化过程。此类突发事件多为天灾,如雷击、陨石坠地等。见图2中的曲线①。

突发型:事件爆发之前的潜伏期较短,而发展、演化也比较迅速,此类事件爆发后,会随着内外力共同作用的态势演化而在较短时间内造成严重灾害后果,就突发事件本身的影响强度而言,下降也比较快。此类事件多为自然灾害,如地震、海啸等。见图2中的曲线②。

舒缓型:具有较长的潜伏期,演化态势平和,持续时间较长,而事件影响的扩散速度也较慢。如图2中的曲线③。由于这类事件的舒缓性,具备一定的隐蔽性,如果预案启动不及时或应对措施不当,就有可能演化为严重次生事件,从而造成更大的损失,如2008年南方的雪灾。

图2 突发事件影响变化类型

薛澜[8]等根据社会危害可能造成危害和威胁、实际危害已经发生、危害逐步减弱和恢复三个阶段,将突发公共事件划分为预警期、爆发期、缓解期和善后期四阶段。预警期主要为事前的预警预备,主要任务是防范和阻止事件的发生,尽可能控制事态的发展;爆发期内突发事件灾害后果造成的影响达到最大,进而要求快速有效的应急响应,包括人员抢救和工程抢险,降低人员财产损失并控制灾害后果的蔓延;缓解期突发事件灾害后果的影响逐渐降低,应急响应主要任务为社会正常秩序的恢复和爆发期延续的灾害后果的处理;善后期意味着突发事件的影响逐渐消失,社会秩序恢复正常,应急工作的重点在于对事件响应过程进行总结与提升。

在此基础上,本文认为具体到不同影响扩散类型,各类突发事件生命周期的划分方式也不尽相同,各阶段所占整个生命周期的比例亦存在差异。对于即时型突发事件,爆发于一瞬间,基本没有潜伏期,爆发后灾害后果也没有明显的演化过程,因此可以将即时型突发事件的影响分为两个阶段:爆发期和善后期;突发型事件存在潜伏期,但潜伏期一般较短或不容易被捕捉,预警期短暂或与事件爆发同时进行,快速进入爆发期,产生严重灾害后果,随着应急响应的干预及致灾因子强度减弱,突发事件影响逐步减弱,最后趋于平稳,对于此类型事件,可以将其影响划分为爆发期、缓解期和善后期三分阶段;舒缓型突发事件,相比于以上两类事件,具有较长的潜伏期,事件影响的扩散也比较舒缓,态势演化平和,如果能都得到有效控制,则不会造成严重灾害后果,否则灾害后果影响逐步扩大,积累到一段时间会呈现爆发性,随后在应急干预等作用下逐步减弱消失,具有明显的四阶段性。

2 实证研究

突发事件发生后,各类媒体作为重要的信息传播媒介,会对灾情进行快速详实的报道,针对特大突发事件,甚至开辟报道专题以快速共享灾区信息,为抗震救灾提供信息服务。通常来讲,突发事件的灾害后果越严重,所引发的媒体关注度越高,新闻报道量也会越大。本文以灾害后果时空矩阵为基础,提出了一种基于新闻报道的突发事件灾害后果及其应对时空分析的方法。该方法不仅可以实现对突发事件的阶段性划分,并表示在突发事件发生发展的各个阶段所关注的承灾体的变化情况以及承灾体可能出现的灾害后果,还能反映不用阶段所对应的重点救援措施,为决策者完善应急准备、制定应急策略提供参考意见。

2.1 数据源选择

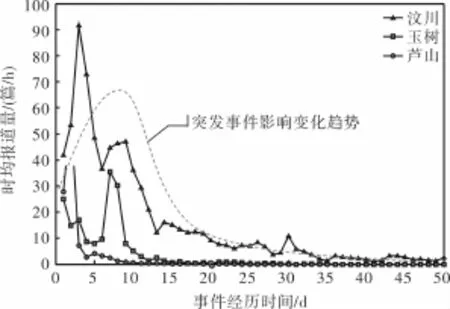

由于新浪专题收录200余家媒体的报道,报道内容较为全面,因此,选择新浪网专题报道作为数据来源。本文主要以地震为例进行分析,以新浪网新闻中心的专题报道作为数据源,搜集“新闻中心>国内新闻>青海玉树县7.1级地震专题”、“新闻中心>国内新闻>四川汶川发生地震专题”、“新闻中心>国内新闻>四川雅安芦山县7.0级地震”的新闻报道,对相同新闻报道(来源于不同媒体的同一篇新闻报道)进行去重及合并,共得到关于汶川地震的新闻报道19 434篇,关于玉树地震的4 156篇,关于芦山地震的2 218篇,通过统计每起地震发生后的新闻报道数量,得到如图3所示结果。同时,提取每篇新闻的标题、报道时间作为进一步分析灾害后果及其应对的时空特性的基础数据。

如图3所示,通过对新浪专题中有关汶川、玉树、芦山地震发生后新闻报道的统计分析发现,相关新闻报道量随时间发生时间的推进的变化趋势与突发型事件影响态势的变化(虚线)基本相符。因此,可以得出如下结果:新闻报道数量的变化趋势,可以反映某突发事件造成的影响程度的变化。

图3 地震新闻报道量变化趋势对比图

2.2 突发事件阶段划分

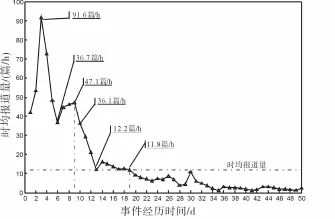

通过对初始数据的初步观察和分析,新闻报道大都集中在突发事件发生的近期,汶川地震发生后,2008年5月12日-7月15日这65 d总共有18 785篇新闻报道,占整个突发事件总报道量的96.66%,基本涵盖了该事件所有信息,所以本文以此65 d的新闻报道数据为基础,对突发事件的影响阶段进行划分。图5所示为汶川地震每日时均报道数量变化趋势,报道数量在地震发生的第3 d达到最大值,为91.6篇/h,65 d内每小时的平均报道量为12.04篇。

事件的报道曲线用N(t)表示,t∈N*,N(i)代表第i天的时均报道量。通过图4,可以直观观察到,突发事件新闻报道的数量呈阶段性,也反映了突发事件影响的阶段性差异。以突发事件报道量曲线为基础,本文对突发事件影响阶段划分方法进行了探究,制定以下三个准则作为划分依据。

准则1:以事件周期中的每小时平均报道量(如短虚线所示)为界,首先将事件影响阶段划分为两个部分,均线以上及均线以下。

准则2:对均线以上部分,按照如下准则继续划分:当N(i)≥min N(t),N(i)≥max N(q)且N(i+1)<min N(t),t∈[1,i],q∈[i+1,T],则将第i天为划分突发事件影响两个相邻阶段的分界点,且将第i天划于上一阶段。

准则3:观察均线以下曲线的趋势,若时均报道量持续较低且变化趋势平缓,则不再对其进行划分,如果报道量仍出现较大浮动,则按照标准2进行进一步划分。

按照上述三项准则,本文将汶川地震灾害后果的影响划分为三个阶段,具体过程如下。

首先,在突发事件生命周期内,汶川地震新闻时均报道数量为12.04篇,自事件发生的第19 d(2008-5-30)起,每日时均报道量开始低于平均报道量,以此为界首先将其划分为两个阶段:2008年5月12-29日、2008年5月30日-7月15日。

在2008年5月12-29日时间阶段内,报道量具有明显的波动,按照准则2,对其进行进一步划分。观察发现,事件发生第9 d的时均报道量为47.08篇,大于前9 d的最低报道量(第6天的36.70篇),且大于之后每日的时均报道量,而第10 d的时均报道量为36.13篇,小于前9 d的最低报道量,因此,将第9 d为界对突发事件影响阶段进一步划分,并将第9 d划分在第一阶段。于是得到汶川地震灾害后果影响的阶段划分:第一阶段为2008年5月12-20日,第二阶段为2008年5月21-29日,第三阶段为2008年5月30日-7月15日。同时,新闻报道按照上述时间段也被相应的分为三部分,第一阶段新闻报道总量10 995篇,第二阶段新闻报道总量4 032篇,第三阶段新闻报道总量3758篇。

图4 汶川8.0级地震每日时均新闻报道趋势

2.3 数据处理及结果分析

基于上述对汶川地震灾害后果影响的三阶段划分,下面对汶川地震新闻报道的内容进行分阶段分析,主要包括分词处理及高频词语统计。

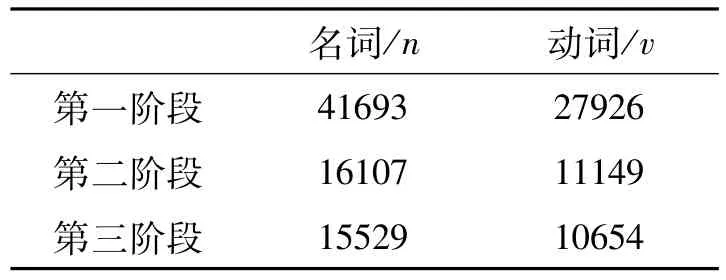

一般来讲,承灾体信息在标题中以名词的形式,而灾害后果和应急处置措施则大多为动词,如报道“余震造成青川县城电力(/n,承灾体)中断(/v,灾害后果)广元7万间房屋(/n,承灾体)倒塌(/v,灾害后果)”,“发改委:集中精力抓灾区基础设施(/n,承灾体)的抢修(/v,应急处置措施)工作”。灾害后果通过承灾体体现,应急处置的对象也是承灾体,可以说承灾体是连接灾害后果与应急处置措施的纽带。因此,有必要分别提取各个阶段报道中的名词和动词,进行归纳汇总,形成灾情数据动、名词集,据此显示在突发事件发生发展的各个阶段所关注的承灾体的变化情况以及承灾体可能出现的灾害后果,并反映不用阶段所对应的重点救援措施。本文利用中科院分词器ICTCLAS50,选择计算机一级分词标准对每一阶段的新闻报道进行分词处理。对所的信息进行筛选,提取出所有后缀为“/n”“/v”词语,进一步过滤掉诸如数字、单位量等无意义数据,得到适用于本文的事件三阶段的有效词语,如表1所示。

表1 各阶段名词、动词总量

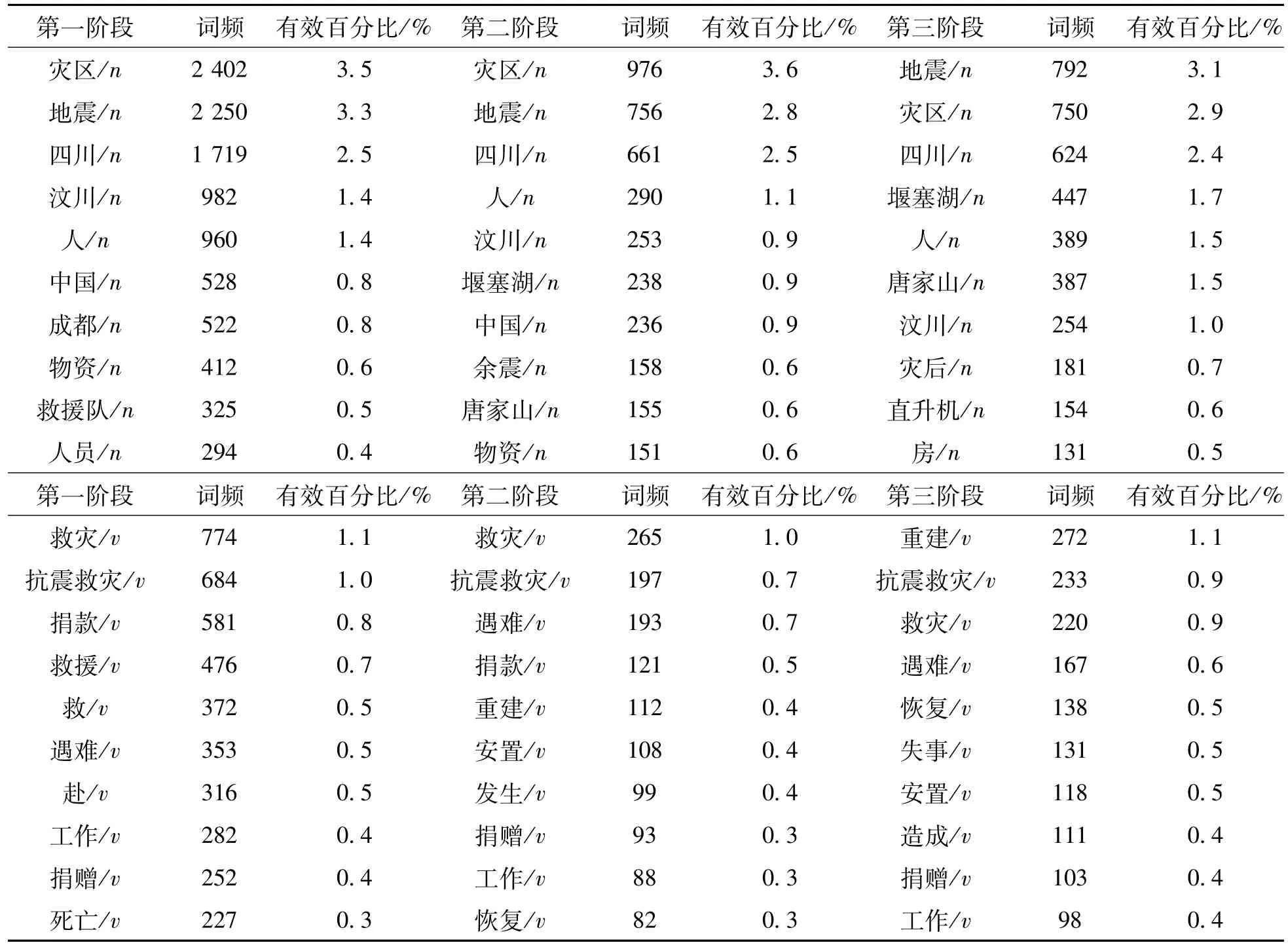

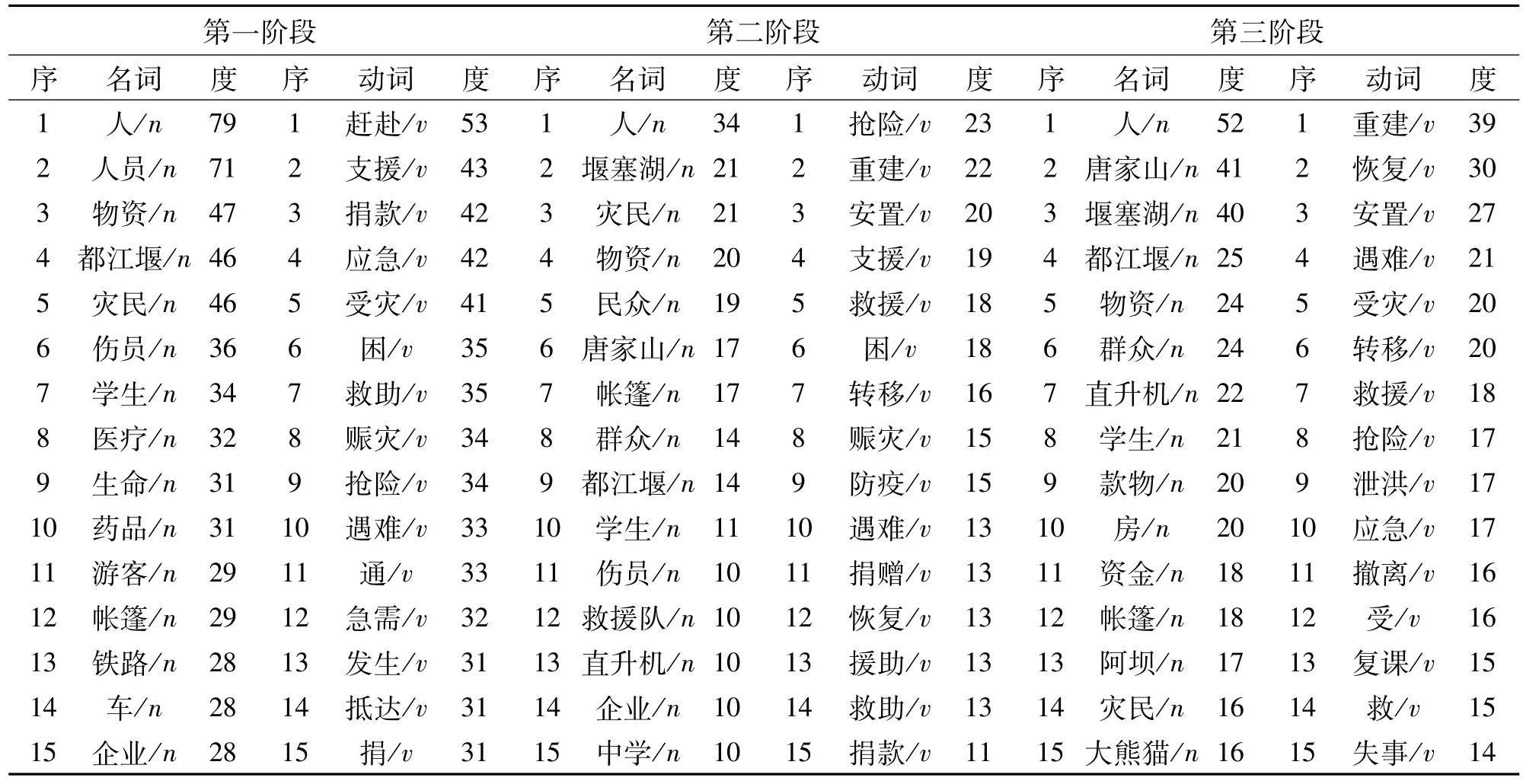

利用IBM SPSSStatistics19对灾情数据集的动、名词集进行词频统计,并对词频降序排列,得到如表2所示(部分)结果。从初始的词频数据可以发现,在突发事件发生的不同时期,新闻报道的关注点是有所变化的,也就意味着承灾体灾害后果及应急响应具有阶段性变化。初步观察可以发现,与新闻主题四川省汶川地震相关的高频词“灾区”“地震”“四川”在事件发生的三个阶段均位列前三位,“人”在各个阶段都是应急救援的重点。应急响应的第一阶段,大量救援队伍赶赴灾区,各地开始捐款捐物,向灾区调运物资;应急响应第二阶段,“余震”在此阶段的关注度升高,汶川大地震灾区发现34处堰塞湖,严重威胁灾区群众的安危,需要大量转移安置该区域灾民,至此“堰塞湖”报道的频次急剧上升;应急响应的第三阶段“灾后”“重建”等词频一跃而上,同时期由于地震所引发的次生灾害——堰塞湖中唐家山地区所造成的灾害后果最为严重,救援过程中又发生直升机失事事件,使在该阶段报道量又有一个小幅度回升。

表2 初始词频统计

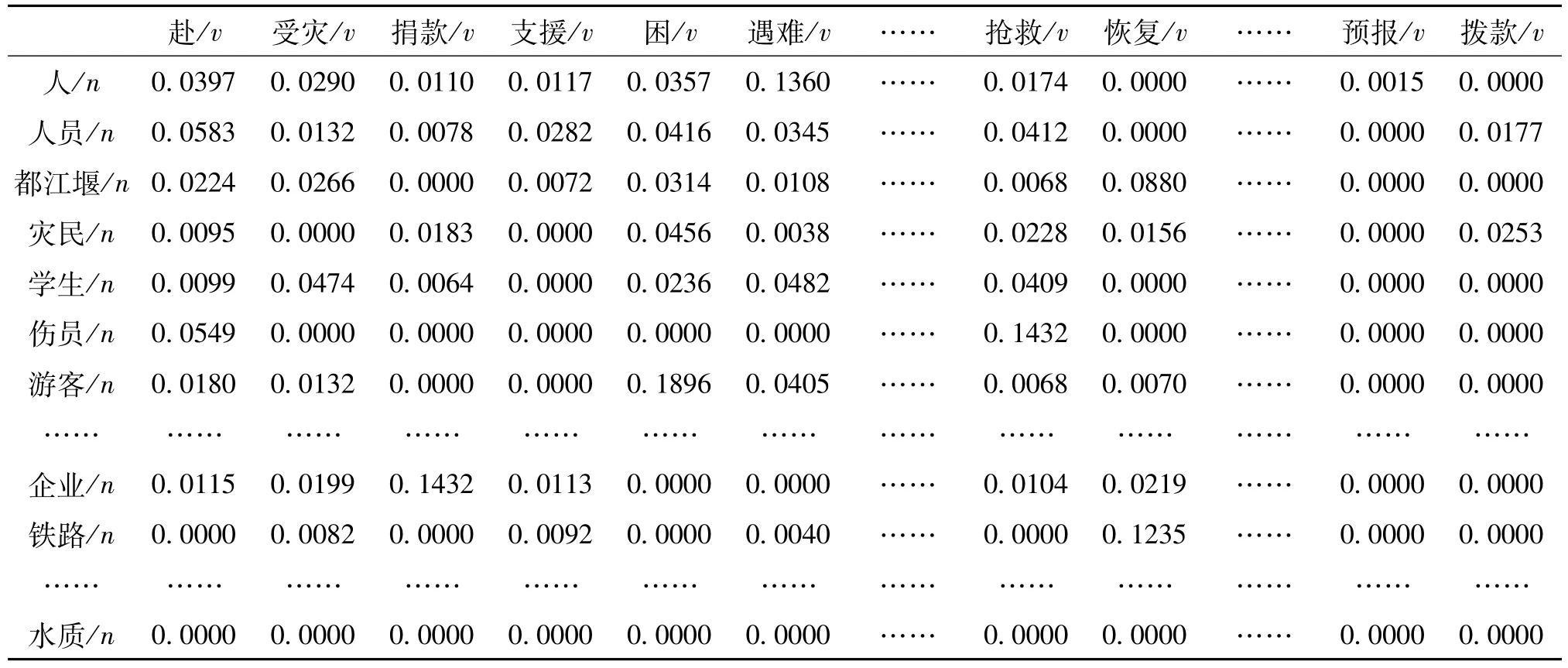

以上述词频统计数据为基础,筛选出词频大于10且与灾情信息相关(名词主要指承灾体,动词包括灾害后果及应急处置措施)的词语集合,对其在同一篇报道中的共现性进行分析,建立代表承灾体的名词集与代表灾害后果、应急处置措施的动词集之间的共词矩阵。共词分析理论认为,当两个词(主题词、关键词等)同时出现在一篇文献中时,就称这两个词存在共现关系,共现的频次越多,表示两个词之间的关系就越密切。所以,本文认为如果两个词语在同一篇新闻报道标题中出现,那么它们必然存在一定关联。此处需要说明的是,由于词语的共现性分析是在原新闻标题内容的基础上进行的,为保证共现率的准确性,此阶段不能对同义词语进行合并。

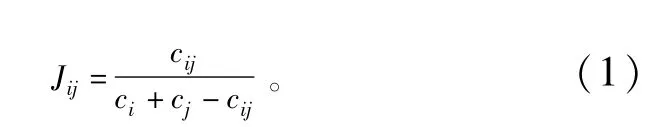

为排除关键词自身词频对两两关键词之间相关关系的影响,更准确地揭示承灾体(名词)和应急任务(动词)之间的共现关系,本文选择Jaccard指数将共词矩阵转化为相关系数矩阵[15],并对矩阵进行归一化处理,计算两两之间的共现率,如表3(第一阶段部分)。其中Jaccard指数的计算公式为:

式中:Jij表示主题词i和j的共现率,且0≤Jjj≤1;cij表示关键词i和j的共现频次;ci表示关键词i的频次;cj表示关键词j的频次。

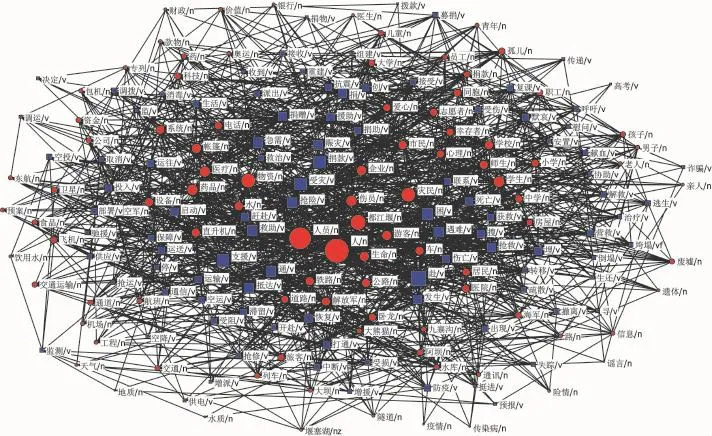

将各阶段相关系数矩阵(表3)导入Ucinet 6 for Windows,将其转化为UCINET文件格式,利用NETDRAW软件,分别绘制各阶段应急响应空间分布图,并对网络节点进行中心性分析(突发事件应急响应第一阶段的空间分布如图5所示)。中心性是一个重要的结构位置指标,衡量节点网络中地位的重要程度,本文选择点度中心性,对相关系数矩阵进行分析,度的大小通过节点形状的大小体现。相对于度较小的承灾体来讲,一个度中心性较大的承灾体需要对应更多的应急任务,例如度较大的承灾体“人”,在突发事件的各个阶段都是应急处置的中心作用对象;同时对度较大的应急任务来讲,任务执行时所涉及到的承灾体更为广泛,如第一阶段“赶赴”“支援”等,体现出事件发生后的八方支援,第二阶段则为工程“抢险”、人员“安置”等,也说明此阶段救援工作主要围绕工程和人开展;第三阶段应急响应的重心向灾后“重建”和“恢复”转移,意味着此时灾区已经进入灾后重建的阶段。

表3 Jaccard相关系数矩阵(第一阶段)

图5 第一阶段应急响应空间分布

截取的各阶段度较大的名词及动词,从中可以发现主要承灾体灾害后果及应急响应重心的变化情况,表4中列出了各阶段度排在前15位的词语。

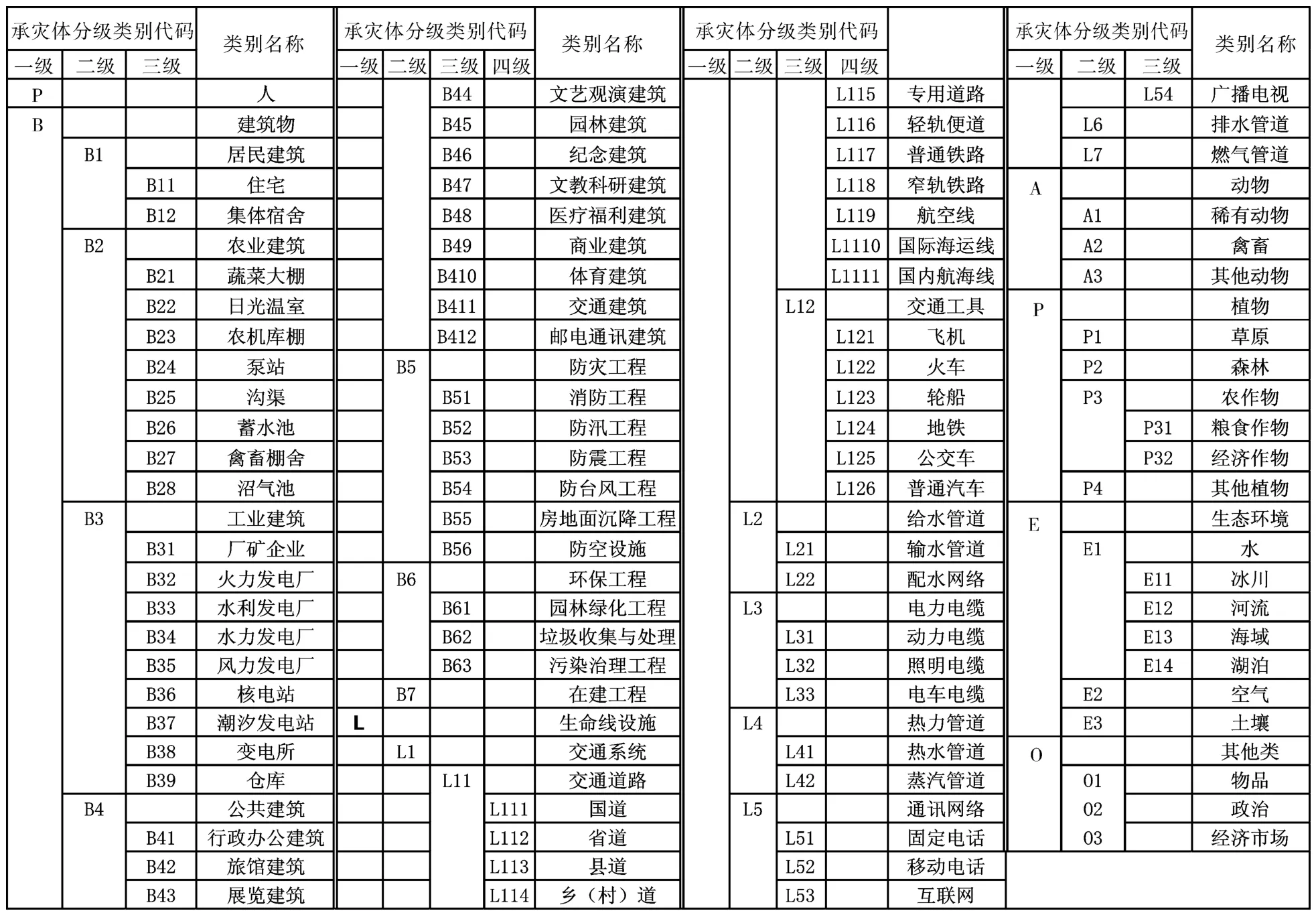

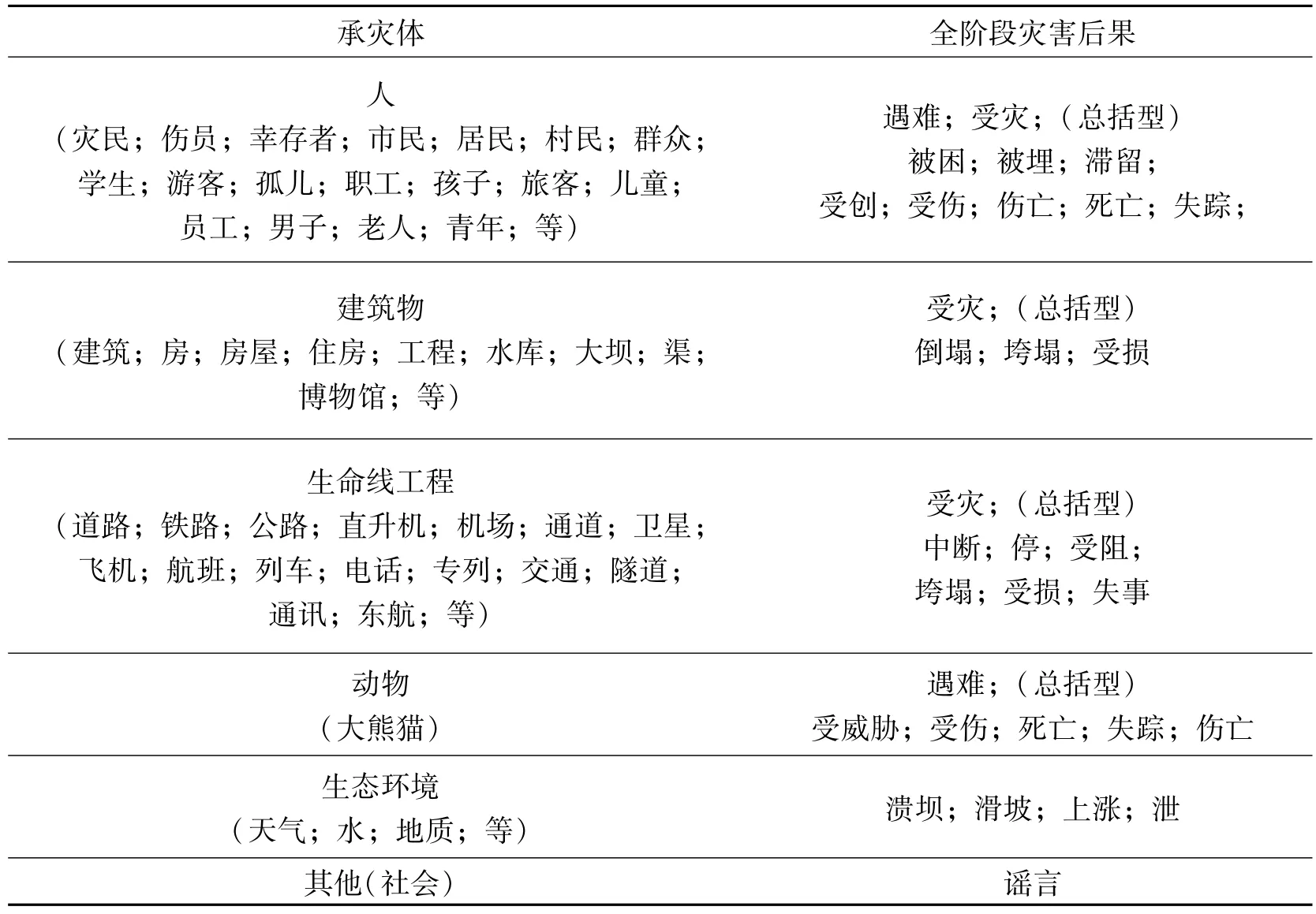

接下来,对筛选出的承灾体进行整理。依据承灾体分类表(表5)[11],作为承灾体的同位词表,对高频词汇中出现承灾体进行分类汇总,将各子类承灾体统一为人、建筑物、生命线工程、动物、植物、生态环境和其他类共七大类项目。进而以承灾体为纽带,对高频动词中表示灾害后果和应急处置措施的词语分别进行筛选。

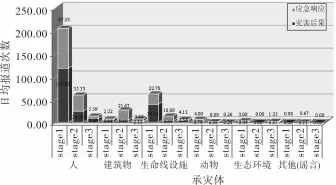

图6中横坐标表示七大类承灾体(代表承灾体的名词),纵坐标表示与对应承灾体相关的灾害后果和应急响应的日均报道次数(与承灾体相关的动词总量),该图描述了各类承灾体在突发事件不同阶段所呈现的灾害后果和对应的应急处置措施的变化趋势。

表4 各阶段名词及动词节点度数(部分)

表5 承灾体分类表

通过对比可以发现,报道中涉及的主要承灾体为人、建筑物和生命线工程,其中与“人”有关的灾害后果和应急处置措施在整个事件发展过程中的受关注程度是逐渐降低的但同期比较一直是最高的。作为地震的另外两类主要承灾体—建筑物和生命线工程,从图6中可以看出,在事件发生的第一阶段,“生命线工程”是仅次于“人”、高于“建筑物”的第二大受关注承灾体类群;而在第二阶段,“生命线工程”关注度下降,与“建筑物”有关的应急处置措施的相关报道明显增加,且要高于“生命线工程”,这也说明了“建筑物”作为地震的主要承灾体,在灾情趋于稳定的状态下需重点处置的对象;第三阶段主要围绕灾后灾民的生活保证和灾区重建工作的开展,此阶段各类灾害后果趋于稳定,媒体报道量维持在较低状态。

表6 汶川地震灾害后果时空矩阵

图6 承灾体各阶段所对应的灾害后果及应急处置措施变化趋势

进一步,对各类承灾体在各阶段产生的灾害后果进行汇总,得到表6所列的汶川地震灾害后果时空矩阵,空间要素为该区域承灾体组成,时间因素为突发事件整个生命周期。其中灾害后果既包括“受灾”、“遇难”等总体概括性灾害后果,也包括体现承灾体状态的如“受伤”“倒塌”等具体灾害后果。同时围绕承灾体对应急任务进行归纳总结,梳理汶川地震七大类承灾体所出现的灾害后果以及救援过程中采取的应急处置措施。

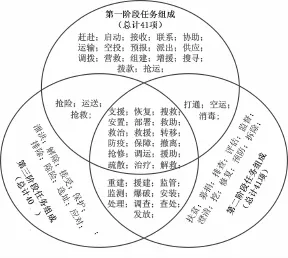

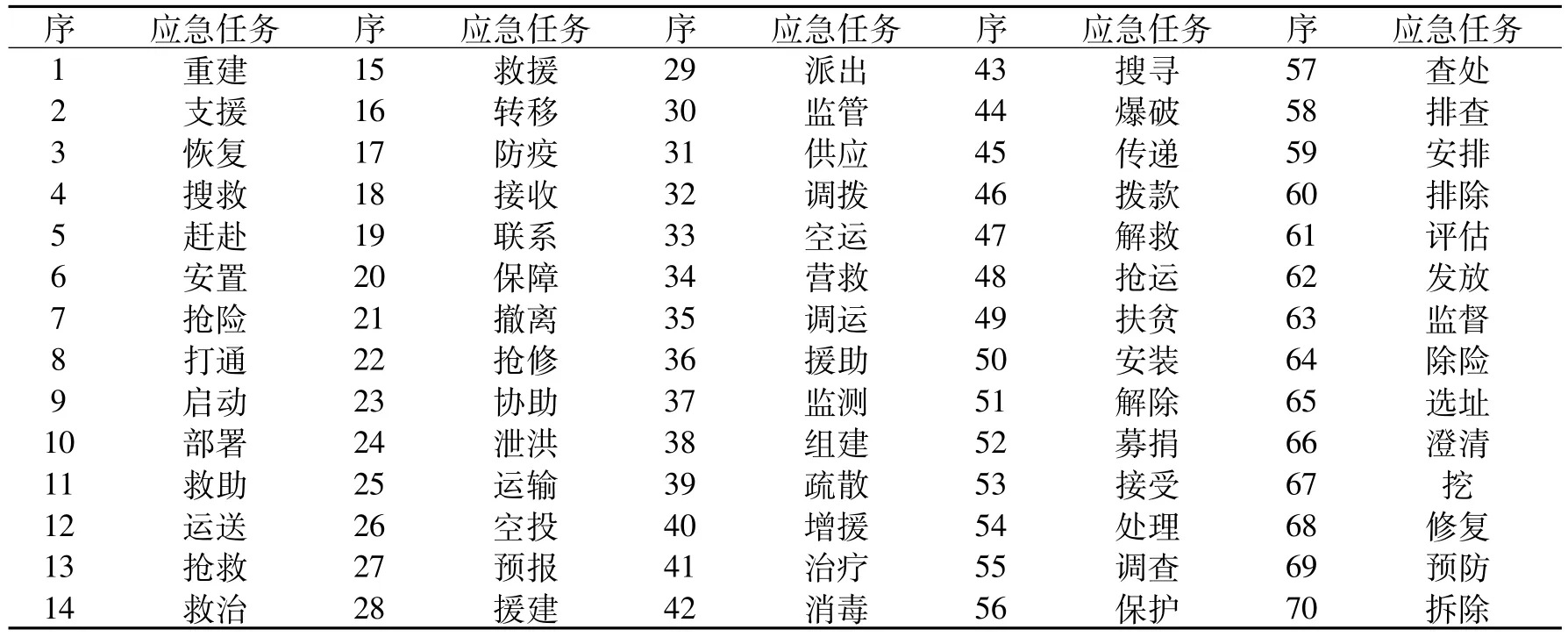

总结出汶川地震中的关键应急处置措施,包括“重建”“支援”“搜救”等表7中所示70项。同时与从《四川省地震应急预案》的组织体系及职责和应急响应部分抽取出的应急任务45项进行对比,发现本文从新闻报道中得到的应急任务几乎涵盖了所有预案中规定的应急处置措施,而且更为详细。

对于不同应急处置措施在地震各阶段的分布,进行了归纳整理,得到如图7所示结果。其中每个阶段的任务组成大约在40项,除18项持续整个事件的任务外,各阶段的多部分任务仍存在差别,统计结果说明突发事件在不同的时期对应着不同的应急处置措施,因此在制定应急响应策略时,应结合应急处置措施的时序性,实现救援力量和物资的合理调配。

图7 汶川8.0级地震关键应急任务分阶段列表

表7 汶川地震关键应急任务列表

3 结论

本文认为,突发事件的灾害后果体现在时空两个方面,既包括其随时间的变化也包括其在空间的蔓延,相应的应急处置措施也应遵循一定的时序性。因此,本文提出从时空的视角出发,以突发事件的新闻报道作为数据源,根据报道量的变化趋势划分突发事件阶段的方法,并研究以承灾体为核心灾害后果随时间发展在空间区域内的变化,并将对应的救援过程中的应急响应进行多阶段划分。选择新浪网新闻专题对“汶川8.0级地震”的报道进行实证分析,得到如下结果。

(1)突发事件所引发的媒体关注度与其灾害后果的严重程度成正相关,通过新闻报道数量的变化趋势,可以反映某突发事件造成的灾害后果的影响程度的变化。结合突发事件生命周期理论,基于突发事件报道量的变化趋势,提出了针对具体突发事件的阶段划分方法。

(2)突发事件的不同阶段,灾害后果不尽相同,各类承灾体的救援紧迫程度随时间发生变化。一般来讲,“人”在任何灾害救援整个过程中都应处于核心地位,对于地震、台风等自然灾害,其次考虑的是“生命线工程”和“建筑物”,其中对“生命线工程”的救援紧迫性要高于建筑物。这是因为生命线工程不仅与人们生活密切相关,维持着城市的生存功能,且也会因地震破坏导致城市局部或全部瘫痪、引发次生灾害的工程,同时对于应急救援行动的顺利开展发挥着重大作用,比如通讯保障、救援物资的运输等。

(3)突发事件的不同阶段,主要应急救援措施组成存在差异。简单来讲,就是应急救援任务之间具有轻重缓急之分。对具体突发事件构建其灾害后果时空矩阵,分析事件各阶段的主要承灾体及其灾害后果,并对应急响应的阶段性进行划分,可以为应急预案的修订和完善以及决策者指导应急准备、优化资源配置,协调救援力量、把握救援进度提供参考意见。

本文所提出的基于新闻报道的突发事件灾害后果及其应对的时空分析方法可以应用于其他类型的突发事件,从海量、分散、非结构化、实时变化的灾情数据中挖掘出有价值的信息,通过分析获取事件发生发展的不同阶段需要着重关注的承灾体类别以及处置相应灾害后果的应急响应措施,为应急演练、预案完善提供参考意见。通过本文,进一步验证了灾害后果存在时空特性,相应的应对措施即应急任务也与时空相关。接下来,通过对灾害后果时空矩阵的进一步完善,建立灾害后果与应急任务之间的对应关系,围绕空间因素承灾体,按时间逻辑梳理应急任务之间的关系,可以构建出应急响应的逻辑流程,将更有利于决策者做出恰如其分的现场处置与应急部署。

[1] 王永昕,陈虹.应急预案在地震应急响应中的作用——以唐山地震、汶川地震为例[J].国际地震动态,2012(11):17-22,47.

[2] 徐敬宏,李欲晓,方滨兴,等.非常规突发事件中网络舆情的生成及管理[J].当代传播,2010(4):41-43.

[3] 史培军.灾害研究的理论及实践[J].南京大学学报:自然科学版,1991(11):37-42.

[4] 史培军.五论灾害系统研究的理论与实践[J].自然灾害学报,2009,18(5):1-9.

[5] Fink S.Crisismanagement:Planning for the inevitable[M].New York:American Management Association,1986.

[6] Mitroff II,Anagnos G.Managing crises before they happen:What every executive and manager needs to know about crisis management[M].AMACOM Div American Mgmt Assn,2000.

[7] 诺曼·R·奥古斯丁.危机管理[M].北京:中国人民大学出版社,2001:29.

[8] 薛澜,钟开斌.突发公共事件分类、分级与分期:应急体制的管理基础[J].中国行政管理,2005(2):102-107.

[9] 张俊,许建华.突发事件应对中地方政府的处置原则研究[J].灾害学,2014,29(1):182-187.

[10]苏幼坡,刘瑞兴.城市地震灾害紧急救助的时序特性分析[J].灾害学,2000,15(2):33-37.

[11]荣莉莉,郄子君.基于承灾体的灾害后果空间矩阵构建[C]//大连:第八届国际应急管理论坛暨中国(双法)应急管理专业委员会第九届年会2013.

[12]魏玖长.危机事件社会影响的分析与评估研究[D].合肥:中国科学技术大学,2006.

[13]Wei J,Zhao D,Liang L.Estimating the growth models of news stories on disasters[J].Journal of the American society for information science and technology,2009,60(9):1741-1755.

[14]张岩.非常规突发事件态势演化和调控机制研究[D].合肥:中国科学技术大学,2011.

[15]荣莉莉,蔡莹莹,王铎.基于共现分析的我国突发事件关联研究[J].系统工程,2011,29(6):1-7.

Spatial-Temporal Analysis of Disaster Consequence and its Countermeasures Based on News Report——A Case Study of Wenchuan Earthquake

Rong Lili,Qie Zijun and Yan Kesheng

(Institute of Systems Engineering,Dalian University of Technology,Dalian 116024,China)

Dynamic process of disaster spatial-temporal variation is the core processes of disaster system.Disaster consequences are both reflected changes over time,and sprawl in spatial region.Formulation of emergency responsemeasures should also follow the spatial-temporal characteristics of disaster.We present a new perspective of spatial-temporal to study the variation of disasters consequence in spatial region over time,which takes hazard bearing body as the core and with news reports of emergencies as data source.Moreover,the rescue process ofmultistage emergency response divisionmethod was proposed.News Feature on“5·12Wenchuan earthquake”from Sina is selected for empirical analysis.The results show that,in different stages of emergencies,the focus on disasters hazard bearing body types and consequences are different;as emergency responses are direct at disaster consequences,along with which it shows chronological to a certain extent.Therefore,effective emergency response should be planned and deployed based on the law in which disaster consequences the developed and the urgency of emergency tasks.The aim of systematical rescue work and optimal allocation of emergency resources will be achieved.

hazard bearing body;emergency;disaster consequence;spatial-temporal characteristic;stage;emergency task;Wenchuan earthquake

X4;N94

A

1000-811X(2015)04-0163-10

10.3969/j.issn.1000-811X.2015.04.030

2015-03-23 修回日期:2015-05-25

国家自然科学基金(71371039,91024003)

郄子君(1989-),女,河北保定人,博士研究生,研究方向为突发事件应急管理.E-mail:qiezj0723@163.com

荣莉莉(1964-),女,辽宁大连人,教授,博士生导师,研究方向为突发事件应急管理、复杂网络、计算智能等.

E-mail:llrong@dlut.edu.cn.素(承灾体)的角度出发,按照突发事件发生发展的过程,分阶段研究伴随事件演化所产生的灾害后果及其对应的处置流程。

郄子君,荣莉莉,颜克胜.基于新闻报道的突发事件灾害后果及其应对的时空分析——以汶川8.0级地震为例[J].灾害学,2015,30(4):163-172.[Rong Lili,QieZijun and Yan Kesheng.Spatio-Temporal Analysis of Disaster Consequence and Its Countermeasures Based on News Report:A Case Study of Wenchuan Earthquake[J].Journal of Catastrophology,2015,30(4):163-172.]

各级政府部门在突发事件处置过程中,面临着异常复杂、头绪繁多的灾害情景,这往往导致了前期准备困难、应急救援要求高等特点[1],怎样才能抓住灾害救援的主要矛盾是提高应急响应效率的关键[2]。

区域灾害系统论认为,灾害系统致灾过程的核心是灾害时空变化的动力学过程,审视区域灾害系统发现,无论从其结构体系还是功能体系,均能在时空两方面对其划分[3-4]。众所周知,非常规突发事件的发生发展遵循一个特定的生命周期[5-7],会经历发生、发展和减缓等阶段。突发事件各阶段可能对应于不同的灾害后果,而应急处置所对应的灾害后果存在阶段性[8-10],所以,需采取不同的应急措施,才能有效应对当前阶段出现的灾害后果。应急预案中虽然明确规定了突发事件的应急响应,比如按照应急组织体系及职责或应急响应等级等,但基本均为一种静态的整体观,而忽略了应急响应随时间所体现出的阶段性。因此,决策者不仅需要从全局的角度部署和规划,更应依据突发事件发生发展各个阶段所呈现的不同灾害后果及其紧迫程度,掌控应急响应的轻重缓急,以保证救援工作有条不紊进行、应急资源的优化配置,实现高速高效的应急响应。

然而,目前的研究中尚无一种系统的方法用于获得与突发事件发生发展各个阶段相对应的承灾体、灾害后果及其对应的处置措施。基于构建的“灾害后果时空矩阵”[11],其系统阐释了时空要素对灾害后果形成的影响,同时给出了一种灾害后果的表示方法。其中,时间要素体现为突发事件随时间发生发展的过程,空间要素体现为事件发生区域的特征,即区域承灾体的组成特点。本文认为,应从应急响应的处置对象、区域构成要*