城乡规划专业城市调研类实践课程教学改革研究与探讨

2015-05-12白淑军许峰��

白淑军 许峰��

摘要:

城市调研类实践课程是城乡规划专业三、四年级的必修课,处于专业实践教学的核心地位,具有跨学年系列教学课程的特点,课程教学以学生深入社会调研实践为主,与传统课程的教学方式差别较大。课程组持续进行教学改革实践与探索,调整与完善了课程体系与教学内容,明确对学生价值观和能力培养的方向与方法,引入以学生为主体的建构主义教学观和“适应课程不同阶段”的多种建构主义教学模式,探索形成了科学有效的过程监控与成果评价机制,取得了良好的教学效果,教学质量稳步提高。

关键词:城市调研类实践课程;教学改革;教学模式;过程监控与成果评价

中图分类号:G64245文献标志码:A文章编号:

10052909(2015)02012905

调研是城市规划的一项重要工作和基本方法,只有通过准确、详实的调查研究,了解城市社会现状及其需求、分析相关社会问题,才能为科学城市规划提供重要保证[1]。同时,作为一门实践性较强的学科,实践在很大程度上影响和决定着城市规划的成败[2]。城市调研类实践课程是城乡规划专业培养中必不可少的重要环节,处于专业实践教学的核心地位,为城乡规划专业三、四年级的必修课程,有着跨学年系列教学课程的特点。城市调研类实践课程是培养学生认知社会、系统分析、理性思维的重要载体,属于方法论教育的重要环节,但是此类课程以学生进入社会进行调研实践为主要学习过程,其教学过程、主体与方法都与普通课程有着很大不同,传统的教学理念、方法与措施难以保证其教学效果,因此对城市调研类实践课程进行教学改革研究与探讨意义重大。

一、课程建设的基本情况及教学中存在的问题

西方国家历来非常重视调研类实践课程的教学,在城市规划人才培养中占有很重要的地位,此类课程被归类为“field experience”,以对城市的认知和调研实践为主,范围不局限于高校所在城市,有的扩展到其他城市甚至国际项目,课程建设成熟而活跃。全国城乡规划专业指导委员会自2000年开始举办本科生社会综合实践调研报告课程作业评优工作,极大地促进了国内高校对此类课程的重视和普及,课程设置日益完善,教学研究与探索也开始活跃,但是由于课程本身的特殊性,在实际教学中仍然存在许多问题。

(一)学生的困惑与轻视

城市调研类实践课程的主要教学过程是以学生为主体,需要发挥其主观能动性深入社会进行调研,发现问题、分析问题并解决问题。对于长期受应试教育和习惯于课堂教学的中国内地学生而言,容易引起两种倾向:一种是困惑;一种是轻视。困惑来源于对调研实践相关方法论知识的缺失和教学过程转变的不适应。调研实践具有很强的方法论属性,需要科学的调研方法和实践过程,而目前国内各高校很少开设专门的有关调研方法的相关课程,专用教材的可选择性也很少,学生对社会调查的方法、问卷的设计与发放、样本的选择、具体的实施乃至最终调研报告的写作都很陌生,由于

缺乏相关的知识架构而难以很快进入角色。加之以学生深入社会自主实践认知为主的教学过程,使习惯了传统课堂教学的学生手足无措,产生迷茫和困惑。

轻视非设计类课程是城乡规划专业学生的通病,理论课程如此,实践类课程更是如此。究其根源还是对课程属性的不当认知,大部分学生不能理解调研实践对专业养成的重要作用,缺乏调研实践的热情,导致思想上轻视,积极性下降,学习兴趣降低。

(二)教师的尴尬与无助

由于中国大多数高校城乡规划专业脱胎于建筑学背景,部分教师也养成了重视物质实体设计,轻视社会调研的习惯,加之缺乏系统科学的调研实践训练和教学组织经验,此类课程的教学仍处于摸索中。相对于传统的课堂教学,城市调研类实践课程的教学过程主要由学生自主进行社会调研实践来完成,课程的教学组织和过程监控比较困难。城乡规划专业研究对象的系统性和宏观性决定了规划是一个协作性很强的工作,教师在人才培养中需要非常重视学生专业协作能力的养成。城市调研类实践课程通常3~4人一组完成一份调研报告,同组成员的积极能动性和认真程度必有差异,成绩评判难免有失公正,这就有可能影响到学生专业学习的积极性和热情。可见,对城市调研类实践课程进行教学改革研究和探讨,明确能力培养的方向,探寻恰当的教学方法,完善过程监控及成果评价机制很有必要。

二、教学改革研究与探索

河北工业大学2008年针对该课程进行了教改立项,教改结题后课题组持续改进,2014年申报河北工业大学教学成果奖获得二等奖。课题组在认真分析课程特性与教学现状,以及传统教学方法的优缺点后,以社会发展对规划人才培养的需求、调研实践对学生价值观和思维能力的需求,以及新时期学生对知识多样化的需求为基本出发点,完善了课程体系和内容;加强了对学生价值观和能力的培养;引入了建构主义理论,建立了建构主义知识观、学习观和师生观“三位一体”的教学观和适应不同教学阶段的教学模式;完善了过程监督和成果评价机制,极大地提高了学生学习的主观能动性和教学成效。

(一)课程体系的梳理和教学内容的完善

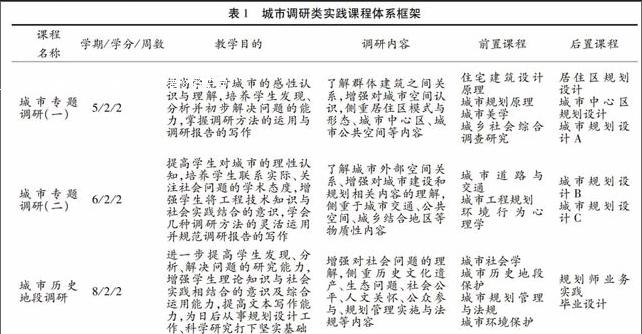

随着中国经济的高速发展,城镇化进程进入加速阶段,发展方式转型、城乡统筹协调、新型城镇化成为这个阶段城镇化战略的重点,这将对城乡空间布局、社会发展、管理方式以及人才培养提出新的要求,课题组在制定专业培养计划的同时重新调整了课程体系(表1)。

一方面,针对课程跨学年系列课程的特点,对系列课程进行了合理定位,理顺了教学思路,梳理调研类实践系列课程内部关系,保证课程教学体系的完整与教学目标的实现。另一方面,通过分析城市调研类实践课程与相关课程的交叉渗透关系,建构科学互动的课程体系,加强调研类实践课程与理论课程、设计课程之间的衔接,增强了教学任务安排的逻辑性和合理性,实现多门课程改革的良性互动,保障了专业培养目标的实现。同时组织教师去国内知名高校交流、观摩和学习,提高教师的业务能力。在课堂教学中增加了调研方法、问卷设计、样本选择及报告写作等内容的专题讲座和训练。

(二)对学生价值观和能力培养的重视

城乡规划专业培养目标是培养适应国家城乡建设发展需要,具备坚实的城乡规划设计基础理论知识与应用实践能力,富有社会责任感、正确的价值观和协同创新能力及综合思维与专业分析能力的高级专门人才[3]。要求学生在调研实践中树立正确的出发点和视角,把人文关怀和公平公正作为规划师的基本价值观进行培育,在课程教学中则需从三个方面加以引导。其一,以是否考虑人的尺度与需求的多样化为标准来审视、调研城市各类空间的规划与设计,更多地关注对物质空间背后深层次的城市本质属性的探索。其二,引导学生把目光更多地投向与市民生存质量密切相关的人性空间,如城市基础设施、公共空间、绿地、城市环境等。其三,把公平公正作为基本价值观贯穿调研过程,从选题、分析到解决问题,引导学生更多关注弱势群体的生存空间,在关注横向维度(代内公平)的同时,引导学生考虑纵向维度的代际公平,培养规划师的人文素养。

作为方法论课程,强调对学生理性思维和系统分析问题能力的培养,以方法建构作为切入点,从三个方面加以培养。其一,四种社会调查研究方法的掌握与运用,配合理论教学,在调研实践教学中,针对不同阶段调研任务的要求,进行不同调研方法的重点运用和训练。其二,各种研究方法的建构,学生需要掌握初步的科学研究方法,深入对比分析、研究各种城市问题。其三,报告书、论文以及文本的书写体例与方法建构。

(三)建构主义理论与建构主义教学观的树立

城市调研类实践课程的主要教学过程是以学生为主体,通过深入社会,亲身体验、观察、思考、发现问题并分析、解决问题来实现,这就决定了传统的课堂教学方法与理论不太适合此类课程的教学。建构主义理论是20世纪90年代之后在教育界逐渐兴起的一种理论[4],建构主义理论是认知学习理论的一个重要分支,注重学习者在学习过程中的主动性,学习不再是教育者将外在于个体的客观知识经验传递给学习者,而是学习者与之相互作用,在先前的学习经验基础之上建构生成新的知识[5]。建构主义理论强调学习者的主体性,认为知识是由认知主体积极、主动建构的,而不是从外界消极接受的,与之相应的教学观强调教学并不是把知识经验从外部装入学生的头脑中,而是要引导学生从原有经验出发,积累新的经验,其基本理念与城市调研类实践课程的教学过程是吻合的。

基于建构主义的核心思路,把建构主义教学观运用到城市调研类实践课程中,改变传统的教师为主体的教学方法,注重学生主体地位在教学过程中的确立,形成以学生为“知识建构主体”的融建构主义知识观、学习观和师生观“三位一体”的建构主义教学观。在这一教学过程中,教师的主要角色是引导与控制进程,让学生自主拟定任务书,确定调研题目、提纲,安排调研进度并实施。在教师的协助下,学生通过自主学习构建自身的知识体系,很好地适应了课程特点及新时期对城乡规划专业人才培养的要求。学生在该教学模式的培养下,学习更加积极、目标更加明确,科研能力、团队合作精神、实践精神与社会责任感显著提升。

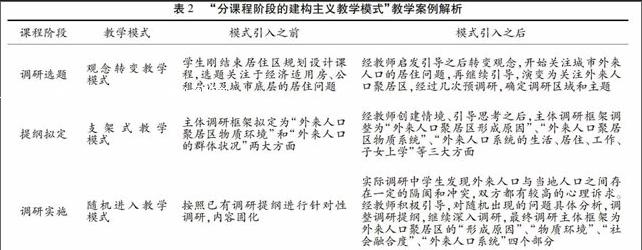

(四)分课程阶段引入多种建构主义教学模式

在各种建构主义教学模式中,比较典型的有观念转变教学模式、支架式教学模式、随机进入式教学模式和抛锚式教学模式,结合课程教学不同阶段的特性,适时引入多种建构主义教学模式,如表2。

(1)在调研选题阶段引入观念转变教学模式。选题为“城市调研的起步工作”,选题中建构主义教学模式的应用重在选题理念的引导与转变。作为地方院校,课程设置侧重于物质性规划设计内容,而城市调研的内容非常广泛,包括大量的社会、经济、人文、生态等非物质规划的内容,让学生根据已有知识结构选择调研主题存在一定困难,此时教师可适当引导学生转变观念,扩宽思路,提高选题的有效性。观念转变就是引发认知冲突并解决冲突的过程,具体到调研选题就是根据学生已经掌握的知识体系,启发引导学生,使学生认识到自己选题的狭隘;然后深入引导,触发冲突,加深学生对之前选题局限的认知;最后适时引导,解决冲突,确定合适的选题,构建新的知识结构网络。这其中还包括对学生选题途径、观念的引导,尤其要引导

学生从对课堂和课本的关注转变到对报纸、网络、新闻等关乎社会民生和国家大政方针热点问题的关注上来。

(2)在提纲拟定阶段引入支架式教学模式。根据以往的教学经验学生拟定调研题目之后,或无从入手,或片面分析问题,缺乏系统性。采用支架式教学模式能帮助学生确立分析目标,完善调研提纲。具体实施围绕学生已经确定的选题给下一步的分析搭建所需的概念框架,这个概念框架是教师根据学生已有的认知结构,在尽可能真实的情境基础上进行搭设的,以激活学生原有的认知结构,引导学生积极探索,深入分析问题。之后引导学生在已有情境与框架基础上,深入思考,引起认知冲突,不断反思与评价,进一步完善先前的支架,即调研提纲或分析问题的思路。

(3)在调研实施阶段引入随机进入教学模式。根据建构主义理论,调研提纲只是一个预案,在实地调研中会遇到许多实际问题,是继续调研,还是终止,或修改思路,值得推敲。随机进入教学模式,引导和鼓励学生从实地调研中遇到的具体问题和真实情况出发,把新的问题融入原有的调研提纲里进行重新考虑、组合、分析,再次进行情境创设,分析问题,继续调研实践。经过多次修正调研提纲,调整调研内容,学生就会自主根据调研的实际情况寻求适宜的认知根源,从而提升具体问题具体分析的能力。

课程阶段教学模式模式引入之前模式引入之后

调研选题观念转变教学模式学生刚结束居住区规划设计课程,选题关注于经济适用房、公租房以及城市底层的居住问题经教师启发引导之后转变观念,开始关注城市外来人口的居住问题,再继续引导,演变为关注外来人口聚居区,经过几次预调研,确定调研区域和主题

提纲拟定支架式教学模式主体调研框架拟定为“外来人口聚居区物质环境”和“外来人口的群体状况”两大方面经教师创建情境、引导思考之后,主体调研框架调整为“外来人口聚居区形成原因”、“外来人口聚居区物质系统”、“外来人口系统的生活、居住、工作、子女上学”等三大方面

调研实施随机进入教学模式按照已有调研提纲进行针对性调研,内容固化实际调研中学生发现外来人口与当地人口之间存在一定的隔阂和冲突,双方都有较高的心理诉求。经教师积极引导,对随机出现的问题具体分析,调整调研提纲,继续深入调研,最终调研主体框架为外来人口聚居区的“形成原因”、“物质环境”、“社会融合度”、“外来人口系统”四个部分说明:该教学案例为三年级学生在《城市专题调研(二)》课程中完成的《“外来”的边缘-天津市赵沽里外来人口聚居区调研报告》,获得2011年全国高等学校城乡规划专业社会综合实践调研报告课程作业评优佳作奖。

(五)建立过程监控与成果评价机制

不同于其它以课堂教学为主的课程,探索有效的过程监控与成果评价机制对于调研类实践课程非常重要。经过几轮教学实践,初步形成了教师监督与学生自律相结合的过程监控机制。(1)教师一周两次集中指导、讲评。(2)每日EMAIL提交调研成果,便于教师对调研过程进行跟进、指导和监督。(3)学生调研出勤与工作量表。

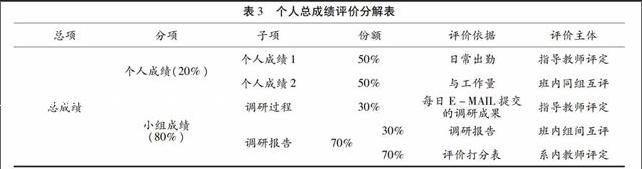

建立了综合评价机制,由指导教师评定、班内互评和系内公开评定相结合确定最终成绩。个人总成绩由个人成绩(20%)与小组成绩(80%)组成(表3),由出勤及分工工作量判定,教师评定占50%,班内互评环节同组成员的打分占50%。小组成绩由调研过程成绩(30%)与调研报告成绩(70%)组成,调研过程成绩由指导教师评定,调研报告成绩由班内组间互评(30%)和系内三、四年级教学组教师公开评定(70%)组成(表4)。

让学生参与互评环节的考核,可激发学生的学习热情、锻炼学生的口头表达能力,也有效地发挥了学生之间的监督作用。在具体实践中发现,班内互评环节学生的积极性和热情非常高,态度认真严谨,评定结果客观、公正。系内公开评定增加了年级之间的竞争、学习和交流机会,有效提高了教学质量。

三、结语

在课程教学改革研究与探索过程中,进行了课程体系的构建和教学内容的完善,引入以学生为主体的建构主义的教学观和教学模式,建立了科学有效的过程监控机制和成果评价体制,提高了学生学习的自主性。学生根据兴趣自主选择调研方向、确定调研题目、架设调研提纲、安排调研进度,教师针对学生的具体情况进行引导,学生自主学习和系统分析问题的能力极大提高,实践精神和创新能力逐步增强,教学效果良好。2010—2014年学生的课程作业在全国专业指导委员会组织的高等学校城乡规划专业社会综合实践调研报告课程作业评优活动中,共获得17个奖项。需要注意的是,在一定程度上,当前人们对于城市规划的困惑并不是学科意义的定义,而是为了适应城市规划在现阶段的专业实践以及在多元的背景下,从业者需要具有什么样的专业素养的问题[6],因此,规划教育必须结合社会的发展和城市建设的需要,深入实践,不断改革和创新人才培养机制,才能真正促进城乡规划专业发展,保证规划的科学性。参考文献:

[1]李浩,赵万民.改革社会调查课程教学,推动城市规划学科发展[J].规划师,2007,23(11):65-67.

[2]李和平,李浩.城市规划社会调查方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

[3]高等学校城乡规划学科专业指导委员会.高等学校城乡规划本科指导性专业规范[M].2013版.北京:中国建筑工业出版社,2013.

[4]刘韵秋,张宝生,张雪,陈士娟.基于建构主义的创新型人才培养教学模式实践探索[J].未来与发展,2013(3):82-86.

[5]罗生全,陆芳芳.建构主义学习论的教学转化[J].教育学术月刊,2013(4):59-63.

[6]韦亚平,赵民.推进我国城市规划教育的规范化发展——简论规划教育的知识和技能层次及教学组织[J].城市规划,2008(6):33-38.

Abstract:

As a part of compulsory courses for junior and senior students majored in urban planning, the urban investigation takes the core position of practical courses and has the characteristic of crossacademicyear series of courses. The teaching process is mainly based on social investigation of students and is different from traditional courses mainly concerned with classroomteaching. We focused on the exploration and practice of teaching reform, adjusted and perfected the teaching system and course contents, specified the direction and methods of cultivating students values and abilities, introduced the studentcentered constructive teaching attitude and several constructive teaching modes “adapted to different stages of teaching process”, and explored and formed a scientific and effective system of process monitoring and achievement evaluation. The teaching reform has achieved good teaching results and improved the teaching quality steadily.

Keywords: practical courses of urban investigation; teaching reform; teaching mode; process monitoring and achievement evaluation

(编辑梁远华)