效用主义与分配正义

2015-05-12谢宝贵

谢宝贵

[摘要]效用主义的分配模式是对正义的重大挑战。首先,效用主义的效用原则有两个版本,但是通过分析可以发现它们存在着不一致,而且在分配过程中这两个版本都会导致某些无法接受的分配结果。其次,即便做出某些修正,效用主义的分配方式也往往会遗漏分配正义中的一项极为重要的价值——平等。最后,效用主义的分配方式无法真正实现分配正义,因为在分配正义中,效用并非总是一种压倒性的因素。

[关键词] 效用 效用原则 效用主义 分配正义

[中图分类号]B82-051 [文献标识码]A [文章编号]1007-1539(2014)05-0041-06

效用主义(utilitarianism)有很多形态,我们不可能一一探讨。本文对它的探讨,是以古典效用主义为基础,并结合它的某些当代诠释而展开的。不管是古典形态,还是当代诠释,本文对效用主义的探讨旨在揭示效用主义的一般原则及其对分配正义的意涵。作为一种分配模式,效用主义的目标就是尽可能地在分配活动中贯彻它的核心原则——效用原则(the principle of utility)。在古典效用主义中,效用原则有两个版本。一个是“最大多数人的最大幸福”原则,另一个是“最大幸福”原则。这两个版本的含义有所差别,我们会在下文予以揭示。从效用主义的角度来看,判断一种分配方式是否正确或正义,就是要看它相对而言是否促进了最大幸福或者最大多数人的最大幸福。但是,“最大幸福”和“促进最大多数人的最大幸福”这两个原则本身的含义是不够确切和清晰的。因此,在讨论效用主义的分配正义是否合理之前,我们有必要对它们的具体意义进行某些澄清和限定。

首先,幸福这个概念是极其模糊的,在日常生活中普通人对它的理解经常是不一致的,至于它在哲学家那里则更是一个争论不休的概念。不过,效用主义者所说的幸福是有确切含义的。按照古典效用主义的倡导者约翰·穆勒的说法,“所谓幸福,是指快乐和免除痛苦”。这表明穆勒与古典效用主义的创始人杰里米·边沁一样都把效用或幸福当作了一种经验,即快乐感(包括免除痛苦所带来的感觉)。根据这个解释,在很多情况下,效用主义所说的效用、幸福或快乐(可以把免除痛苦也视为快乐)几乎是可以交替使用的词。但是这种把效用理解为某种主观感受的效用主义,由于受到了美国当代哲学家罗伯特·诺齐克著名的“体验机”(ex-perience machine)思想实验的挑战,已经失去了主要的生命力。当代的效用主义者一般都把效用阐释为欲望或偏好的满足。本文所涉及的效用概念,都是从它在当代的意义上来理解的。在分配正义的论题上,效用主义并不关注分配是以何种方式进行的,而只关注通过对利益或负担的分配是否实现了效用的最大化。

其次,“最大多数人”的表述也不是很清晰。在分配行动中,它指的是在与分配直接相关的人们(即分配对象)中的最大多数,还是在所有与分配相关(不管是直接地还是间接地)的人们中的大多数呢?之所以要提及这种分别,是因为在分配问题上,按照对“最大多数人”这一表述的不同理解,效用主义就会得出不同的分配结果。

与上面这种区分密切相关的另一个问题是,效用主义的分配模式所关注的效用究竟是各种事态所带来的当下可以确定的效用,还是包括未来可能产生的不确定的潜在效用呢?同样,这两种对效用的不同理解也将影响效用主义的分配结果。

让我们假设甲、乙、丙三个人,a、b、c分别代表他们的效用份额。现在有如下两种分配方案:哪一种是更好的分配方式呢?如果按照效用原则的第二个版本即“最大幸福”版本,应该选方案二,因为它能产生更大的总效用即31个单位,比方案一还要多1个单位。但是与方案二相比,方案一让更多的人获得更大的效用:乙和丙在方案一中获得的效用要大于他们在方案二中获得的效用,只有甲获得了更少的效用。因此,按照效用原则的第一个版本即“最大多数人的最大幸福”版本,就应该选方案一。在这个例子中,我们发现,效用原则中的“更大的人数”和“更大的总效用”这两个因素是不一致的。也就是说,如果严格按照效用原则的第一个版本来判断在这两种分配方式中哪一种更好的话,效用主义是无法做出合适的选择的。

此外,不管是哪个版本的效用原则(“最大多数人的最大效用原则”或“最大效用原则”)都会碰到这样一种棘手的情况,那就是,在分配过程中,为了增加总的效用而增加分配的人数,从而也增加了获得效用的人数。比如说,在一种分配方案中,甲、乙、丙三个人的分配所得都是10个单位,而在另一种分配方案中,甲、乙、丙、丁、戊五个人的分配所得都是8个单位。从各自的总效用来看,第二种方案更大(40个单位),因此,根据“最大效用原则”,第二种方案是更优方案。从各自获得效用的人数来看,也是第二种方案更大,因此,根据“最大多数人的最大效用原则”,也应该选它为更优方案。然而,这个结论却与我们的直觉相违背。因为我们会认为虽然第二种方案的总效用更大,获得效用的人数也更大,但是它的人均效用(8个单位)比第一种方案的人均效用(10个单位)要小,就这一点而言,第一种方案明显要优于第二种方案。毕竟,人们通常会认为人均效用要比总效用能更好地反映不同分配方案的优劣。于是,从这种对比之中效用主义的不足之处就显现了出来,“如果功利主义(即效用主义)是对的,人的义务就是尽量增加共同体成员的数量,即使因此会减少所有成员的平均总幸福,只要这个共同体中的整体幸福得到了微小的增加。显而易见,这种行为作为一种义务,是完全不正确的”。

针对这种批评,效用主义可以对效用原则(包括两种版本)作出适当的修改。譬如,把效用原则的首要关注点放在人均效用上,致力于把人均效益最大化。因为在人数相同的情况下,人均效用越大,总效用也就越大。至于通过增加人数以增加总效用,但却降低了人均效用的方法,就不再受到重视。而且,人数这个因素也还可以补充到效用原则里面去:在人均效用相同的情况下,让更多的人获得相对更大的效用依然是效用原则的重点之一。然而,在人均效用不变的情况下,有两种方法可以让更多的人获得相对更大的效用,一种是增加人数,另一种是调整分配结构但不增加人数,即在固定的人数中让较多的人获得更大的效用,而这势必会使余下的较少的人获得较少的效用。因此,第二种方法存在着可以质疑的地方。

为了说明这一点,我们看下面的分配:

由于这两种分配方案中各自的人均效用(分配人数和总效用)都是一样的,所以对于“最大效用(幸福)原则”来说,这两个方案可以说是等价的,没有什么优劣之分。然而,要是按照“最大多数人的最大效用(幸福)原则”,方案一要优于方案二,因为相对于后者而言,前者让更多的人(3个)获得了更大的效用(27对19),尽管两者的人均效用是相同的。但是这个结论是很可疑的,相信很多人会认为方案二比方案一更好,就它比方案一更为平等而言。

然而,效用主义对平等恰恰是漠不关心的。强调人均效用和更多的人获得更多的效用的效用原则也刚好与平等是背道而驰的。因为在人均效用不相等的各种可能的分配方案中,人均效用较高的方案要优于较低方案,不论前者内部的不平等有多么严重,而在人均效用相等的各种可能的分配方案中,更多的人获得更多效用的方案要优于其他方案,也不论前者内部的不平等有多么严重。如果说以牺牲平等为代价来换取较大的人均效用还有某种合理之处的话,那么,以牺牲少数人的效用来成全多数人的效用就成了一种难以容忍的缺陷。因此,如何保护弱势群体就成为效用主义的一个难题。

对于这个问题,一个较为简单的解决方法就是,在效用原则的基础上再补充一个“效用下限”条款,以避免效用主义的分配模式可能带来的灾难性的不平等。但是,这种方法似乎也没什么太大的作用。还以表2为例。我们假设1个单位是可接受的最低的效用水平。那么显然方案一和方案二中的分配对象都不存在其所得的效用低于这个最低效用水平的问题。但是按照效用原则,相对于方案二而言,方案一依然是更好的。尽管“效用下限”条款在某种意义上考虑到了平等这一因素,但是总体来看,平等在效用主义的分配中所起的作用依然微不足道。据此我们就会产生这样的疑问,在方案一中,为什么要把不幸的丁和戊所得的效用压低到仅仅略高于或处于最低的效用水平,从而能使甲、乙、丙获得更大的效用呢?对此,被如此理解的效用主义是无力回答的。

不过,我们要申明一点的是,以上对效用主义分配模式的各种分析都是局限于分配方式所带来的当下的内部效用,即只考虑分配行为给直接的分配对象带来的当下可以确定的效用。这种人为的限定使得所讨论的问题相对简化了。但是为了让这种分析更加贴近现实,我们必须让问题的一个复杂面向凸显出来。透过这一面向再来理解效用主义的分配模式,或许可以在一定程度上使它所面临的问题得到缓解。这一面向就是指,在依照效用原则计算效用的时候,分配方式对直接分配对象及其之外的其他人在未来可能产生的确定的和不确定的潜在效用也包括进来。实际上,这也是效用主义作为一种伦理理论的应有之义。因为效用主义是属于后果论(consequentialism)的,它对行为(规则)对错好坏的判断都是指向作为(规则)所引发的后果的。当然,它并不关注所有的后果,而只关注那些能直接或接近地带来快乐(正效用)和痛苦(负效用)的后果。然而,在现实生活中许多行为的后果并不是预先就可以确定的,而只能对它们作某种可能性的判断。这意味着我们的这种判断可能会出错。而且在很多时候,人们对各种行为的诸多后果的考虑往往是不全面的,很多可能的后果会被遗漏掉。尽管如此,效用主义只是要求人们尽可能地对行为的后果做出准确而全面的预估,这样他们对各种行为的好坏对错的判断就不会太离谱。

就效用主义的分配模式来说,光考虑它对分配对象当下所产生的效用是远远不够的,它在未来可能给其他人带来的效用也是不容忽视的。遗漏了这类效用,我们对效用主义的分配模式的后果评价就会变得片面,从而会导致我们对这种分配模式的评价出现不少偏差。众所周知,在市场经济的条件下分配活动是和生产活动紧密相联的。人们在进行分配活动的时候,所要考虑的绝不只是分配本身而已,他们还必须考虑某种分配方式可能会给生产带来什么样的影响。人们在现实生活中所获得的效用极大地受制于分配和生产这两种活动,因此,效用主义在对分配方式进行评判的过程中,需要对分配方式可能给生产带来的影响赋予相当的权重。不过,如何衡量分配方式可能给生产带来的影响却也是一个比较棘手的问题。对此,我们可以通过一些例子来作出简单的分析。

我们先来看一个微观的例子。一家公司在老板与员工之间分配既定的总效用,可以肯定地说,这种分配当然是不平等的:老板占掉总效用的大部分,剩下的效用就在员工之间通常按照应得原则(desert principle)进行分配。但是这种不平等仍然有较大的回旋余地,关键在于老板占用的总效用的比重有多大:比重相对较大,不平等的程度就较大,反之亦然。然而,若仅从当下的内部效用来看,不论怎么分配,结果都是等价的,因为目前既定的总效用和人均效用都是相同的。若考虑到这种分配在未来可能给其他人造成的影响以及最终也会给公司本身带来的影响,效用主义者对这种分配的不平等可能会有所顾忌。他们或许会认为,假如员工获得的效用太低,不但有可能会妨碍他们工作的积极性,而且有可能会导致公司在未来无法吸引优秀的员工进来,使之在市场上失去竞争优势,而这些因素合在一起又可能降低公司未来可供分配的总效用和人均效用。据此,他们可能会主张在老板与员工之间效用分配的不平等不应太大。然而,他们的这种考虑都只是推测而已,与现实往往有很大的出入。在现实中,很有可能该公司的员工都面临着失业的压力,不敢怠慢自己的工作,就算他们辞职后到其他公司工作,所得到的待遇与他们现在的公司也相差无几。与此同时,将来该公司照样可以吸引到优秀的人才,因为他们很难找到待遇更好的公司,所谓天下乌鸦一般黑,所以即使该公司在老板与员工之间的效用分配上存在着很大的不平等,可能并不会影响公司将来的效用,在某种情况下,反而还有可能在市场竞争中成为某种优势——利用其他地方无法利用的廉价劳动力,为公司带来更大的总效用。但是这种严重的不平等在我们看来是难以接受的。

我们再来看伯纳德·威廉姆斯(Bernard Wil-liams)所举的一个比较宏观的例子。“根据最大化人均效用的标准,在以下两种社会状态之间没有什么好选择的:这两种状态都涉及同样多的人口分享同样多的效用总量,尽管其中一种状态分配相对均衡,而在另一种状态中极少数的人拥有极大的效用。说事实上这其中没什么好选择的,只让人觉得荒唐。”面对这种指责,效用主义者可能会辩护说,如果把这两种社会状态在未来对更多的人可能带来的效用也考虑进来的话,就可以在这两者之间进行优劣的选择了。也就是说,假如选择第二种社会状态的话,有可能造成该社会在未来的某个时刻效用增长的停滞甚至下降。因为按照效用主义可能的论证思路,当该社会的总效用绝大部分被极少数人所占用时,也就意味着余下的大多数人都缺乏足够的收入来满足自己的效用,而这种状况在市场经济条件下极有可能导致消费领域巨大的萎缩,生产因此相对过剩,情况严重的话,可能会引发经济危机。如此一来,整个社会的总效用(因而人均效用)非但不会有所增加,反而很可能会下降。于是,效用主义者可能会说,为了社会的总效用和人均效用能够可持续增长,不能仅仅只考虑眼前的效用,我们还必须兼顾长远的效用,因此,选择第二种社会状态所冒的效用风险太大,我们应该选择第一种社会状态即效用分配相对均衡的状态以求保险。

然而,对于效用主义者的这种忧虑,我们真的需要认真对待,而不只是把它视为某种杞人忧天吗?当我们把眼光投向未来,有各种各样的可能性向我们敞开着,我们往往无法确定哪一种可能性必定胜出,将会成为未来的走向。对我们现在所讨论的事态而言,情况尤其如此。除了效用主义者以上关于第二种社会状态所设想的悲观主义的可能性以外,另一种并不悲观的可能性也还是存在的:该社会的总效用和人均效用可能会有所提升,尽管效用的分配仍然严重不平等。在某种程度上,我们会承认第二种社会状态的不平等可能造成该社会内部的消费不足,但是并不一定导致该社会的生产就相对过剩。因为它可以通过对外贸易把多余的产品销往其他社会,而且它的优势恰恰在于它的效用分配的严重不平等压低了商品的劳动力成本,从而使其商品的价格相对于其他社会而言更为低廉。这种情况在我们这个经济全球化的时代是显而易见的现象。更何况,即便我们正视第二种社会状态的前景的悲观主义设想的可能性,但是这也仅仅是一种不确定的可能性,与其他的可能性没什么两样。所以,效用的分配是否平等的问题在这个例子中依然无足轻重。

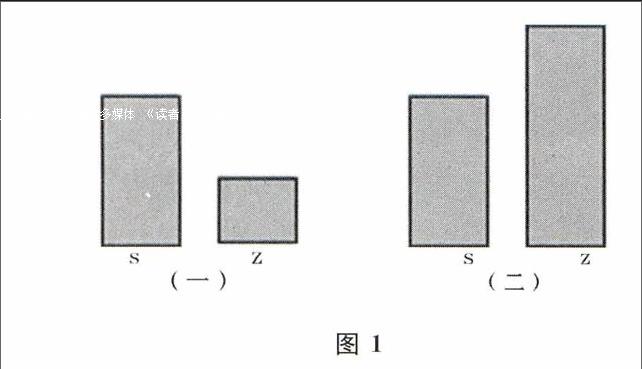

以上两个例子涉及的都是在人均效用和总效用相同的情况下的分配问题。下面我们再来考虑一个人均效用与总效用不相同的例子。让我们来考虑一下图1中所涉及的分配正义问题。假设(一)和(二)分别代表来世的两种效用分配方案,其中,s代表圣徒,z代表罪人,矩形的宽度代表人数,其高度代表效用水平。

以人均效用和总效用的标准来考量这两种分配方案,无疑(二)要优于(一)。不管是从当下的效用来看,还是从未来的效用来看,情况都是如此。因为效用主义作为后果论考察行为的后果,可对于这个例子而言,不管是哪种分配方案,在来世是人类最后唯一的一次可能生活的意义上,其分配行为都不会影响到未来的效用。也就是说,这样的分配与未来的效用无涉,只涉及当下的效用。然而,效用主义的这种看法是合理的吗?并不见得。虽然(二)在人均效用和总效用方面比(一)要好,而且(二)中的圣徒和罪人各自在效用水平方面并不比(一)中更差(对罪人而言,反而更好了),但是(二)与(一)相比在一个方面是更差的,即基于应得的正义——圣徒的所得怎么能比罪人的所得还要少呢?

我们的这种质问所表达出来的这样一种情感态度实际上就是一种正义感。按照古典效用主义者约翰·穆勒的看法,“一切正义问题也都是利益的问题”。而正义感中的道德成分也是源于某种利益观念。据此,某些穆勒式的效用主义者可能会主张,人们之所以认为图1中所揭示的事态是不正义的,是源于人们“相信存在着某个或某些确定的受害者”。然而,图1中从(一)到(二)的过渡却并没有让其中的任何人利益受损,就圣徒和罪人而言,各自的效用都没有受损。如果效用主义者仍然坚持认为图1中存在着某些确定的受害者的话,这些受害者就只能是其中的圣徒。但是他们所受到的伤害并非利益(效用)上的损失,而是由于遭受了某种不正义,即不公平的对待。这种不正义显然不能被简单地还原为利益问题。可这个结论却与上面提到的穆勒的“一切正义问题也都是利益的问题”的主张是冲突的。这也就意味着,不管穆勒式的效用主义者是否认为图1中所反映的事态存在着不正义,他们都将陷入某种困境。如果他们认为图1中不存在不正义,那么这将违背我们的道德直觉而显得不可接受。相反,如果他们认为图1中存在不正义,这却又与他们自己坚持的“一切正义问题也都是利益的问题”的主张相抵触。

因此,在正义问题上,效用主义的要害在于把正义还原为效用(利益),在某种意义上我们甚至可以说它把正义问题在它的理论框架之内给取消掉了。然而,我们想说的是,效用不是一切,效用和正义是两回事,正义具有某种不可还原的性质。虽然有些时候它们之间可能是重叠的和一致的,但是在另一些时候它们又可能是分离的和冲突的。这个例子恰恰凸显出了它们之间的这种张力。而要化解这种张力,效用主义常常感到无能为力,因此,在这种情况下,它往往会得出一些与普通人的道德直觉很不协调的结论。

通过以上诸多的分析和举例,我们发现不管对效用以及效用原则作怎样的理解,效用主义在分配正义的问题上始终都面临着难以应付的困境。相比之下,效用主义在说明个人为了实现效用最大化而对自己各种欲望的满足进行配置方面,看起来似乎更加合理。因为某一个人可以为了满足某些欲望而放弃对另一些欲望的满足(尽管在条件允许的情况下,他很希望后面这些欲望也能同时得到满足),这种行为是完全合乎自己的利益的,而且是正当的。然而,一旦把这种观点引申到社会中来,就容易受到质疑。当效用主义把一个社会当作一个类似于个人的独立实体时,它就会认为如下的做法也是合乎该社会的利益的,而且是正当的:为了实现该社会的人均效用的最大化或最大多数人的最大效用,牺牲某些人若干的效用,以使另外一些人获得更大或相同的效用(如表1和表2中所举的例子)。这种做法之所以容易受到质疑,其一是“效用主义没能认真对待个人间的区别”,其二是它错把社会当成了一个独立的实体。当效用最大化只涉及个人的时候,不管他如何配置他各种欲望的满足,牺牲和享有效用的主体始终是同一个人即这个人自己。可是在社会追求效用最大化或最大多数人的最大效用的过程中,牺牲和享有效用的主体是不同的个人。“因为并不存在为它自己的利益而愿意承担某种牺牲的有自身利益的社会实体。只有个别的人存在,只有各个不同的有他们自己的个人生命的个人存在。”

因此,效用主义的这种分配行为不但无法以社会效用的名义得到辩护,反而应该被认为是不正义的。效用主义分配模式导致的这种不正义是比较容易辨认的。不过,我们在这里着重分析的是效用主义分配模式导致的较难辨认的不正义。也就是说,在没有人在效用方面更差或者某些人在效用方面更好而其他人的效用不变的情况下,效用主义的分配模式仍然可能导致不正义。图1所举的例子说明了这一点。效用主义的这种重大缺陷与它对分配正义的错误理解有关。分配正义的概念是复杂的,它与诸多因素相联系,效用只是其中之一。除此之外,平等、需要、应得等因素都与这一概念密切相关。效用主义以偏概全,把分配正义乃至正义的所有砝码都压在了效用这一因素之上,导致的结果便是分配正义本身的失衡乃至消失。尽管在我们思考正义问题的时候,效用往往也是一个很重要的因素,但它不是压倒性的因素,更不是唯一的因素,以致分配正义都被它所取代了。为了恰当地理解分配正义,我们必须尽可能地把与分配正义相关的因素都考虑进去,并尽力在它们之间寻找平衡点。然而,这也并不意味着与分配正义有关的诸多因素在地位上都是相同的,不存在主导性的因素。与分配正义相关的主导性的因素当然是存在的,不过它是依赖于语境的,语境的不同往往会导致主导性因素的不同。尽管如此,我们认为,在多数情况下分配正义的主导性因素是相同的,即平等。这样说,有两方面的意思。一方面,平等既有外在价值,也有内在价值。平等对于分配正义来说,的的确确具有举足轻重的作用。尤其从人类的当代语境来看,平等是现代民主社会所追求的主要的社会正义的目标之一。另一方面,分配正义的其他因素如需要、应得,在某种意义上都暗含着某种平等。因此,在我们看来,分配正义总体上应该以平等为取向。

责任编辑:陈菊