论城市的合约性质

2015-05-11焦永利叶裕民

焦永利 叶裕民

论城市的合约性质

焦永利 叶裕民

城市是一组要素合约的系统集成,由政府提供共用品需求并与企业家、人力资本、土地等市场要素合作生产出来。在城市发展过程中,各类要素以结构性合约的形式参与合作生产并获取回报。城市化进程的根本动力是改善合约结构、降低制度费用。从合约视角分析当前中国城市化发展面临的问题,可以发现,城乡产权制度和公共服务水平差异导致“半城市化”难题,要素市场分割导致城市体系规模结构失衡,合约结构扭曲导致城市资产制度性逆向补贴并存在天然边界。未来要解决这些问题,就应调整合约结构,构建可持续的城市发展多方激励机制。

城市的合约性质;合约结构;制度创新

近年来,新型城市化问题成为学术界研究的热点。国内外学者从不同学科、不同角度展开研究,但观点分歧较大。因此,构建统一的理论基础和观察视角具有理论和实践上的重要意义。本文即试图通过论证城市的合约性质来建构这样一个理论框架。

一、城市合约性质的理论渊源

本文所要论证的城市合约性质基于三个理论渊源,分别是新制度经济学、新结构经济学以及新兴古典经济学。

由科斯[1]、诺斯[2][3]等人开创的新制度经济学提供了将竞争、产权、交易费用、制度变迁、合约等概念纳入统一、内洽逻辑体系的可能。由该学派发展出的合约理论具有很强的解释现象的能力。合约理论认为:参与市场合约的各方都存在竞争约束,只要能够自由地调整边际投入,竞争就会使得各类要素的边际收入趋于均衡,在合约形式上采用固定租金、分成租金等,其资源利用的效率相同。其理论要点包括:(1)合约包含“竞争规则”与“资产流转”两个层面。(2)推动社会进步应着眼于改进竞争规则而非管制具体交易。(3)合约的更替、合约结构的改进是制度变迁的正确意义。(4)合约结构是指那些“非卖断”合约所具有的特性,此类合约中交换及重组的只是部分的资产权利。在合约存续期间,双方的行为都会对资产未来的使用与收入产生影响,因而需设置传统经济学供需模型中的价格、数量之外的条款来约束资产的使用与收入分配。(5)结构性合约中的组织要素可以从公司拓展到政府。市场上各种组织存在的原因是能够帮助降低要素合作过程中的交易费用,并从降低了的交易费用(也可视作“挽回”的租值消散)中获取一定比例的收益。政府的出现也是为了节省交易费用,目的是处理一定范围的共用(注意,并非“公用”)事项,因为涉及主体众多的公共事项运用价格机制的费用过高。政府负责的共用品多而复杂、定价费用高,因而政府用合约代替市场交易来完成共用品领域的资源配置。

此外,林毅夫反思传统发展经济学而提出的新结构经济学[4]、杨小凯提出的能够内生解释城市体系生成的新兴古典经济学[5]也为我们深化对城市以及城市化的经济学理解奠定了基础。新结构经济学理论将基础设置(infrastructures)引入一地的禀赋体系并认为此类要素影响每个企业的交易费用和边际回报却无法被企业决策内化①从这一点可以得到启示:中国此前的改革对于企业本身及企业内部的基本关系已经理清。未来的改革要拓展到企业“围墙外”,推进要素市场改革、城市开发制度改革等无法被企业内生的改革领域向前发展,下文将会详细述及。,因此,政府必须在城市化过程中发挥改进基础设置以及补偿外部性的作用,从而构建了一个内生解释要素结构、基础设施、政府行为的框架。新兴古典经济学理论对于城市以及城市体系的生成具有较强解释力。该理论认为人们面临集聚会同时减少与增加一些交易费用的两难情形,最终的均衡是形成若干层次、相应交易发生于相应等级的城市,以此折中完全集中与完全分散两种倾向。随着分工水平提高,最优城市层次会增加,各类要素通过在各层次城市之间自由流动,不断提高效率。

二、以纳入政府作用的合约视角融汇三个理论渊源

上述三个理论虽然各有侧重,但也展现出趋向融合的可能性。本文尝试提出一个分析框架,以纳入政府作用、制度安排的合约视角融汇三个理论渊源。这一框架的要点包括:

(1)市场主体的行为选择决定资源的配置与产出财富的效率,关键是分析人们面对的局限条件。局限条件可分为两类:物理性(或技术性)局限条件与制度性局限条件。在特定时点,制度性局限条件可变而物理性局限条件固定。②类同于新结构经济学所讲到的资源禀赋外生性。同时,该时点下人们的行为选择决定了下一时点的物理性局限条件变迁。因而,物理性局限条件在动态上也是可变的,并在下一时点的行为选择(资源配置)中表现出对经济绩效的影响。

(2)分析资源配置要采取“向前看”的视角。资产(权利)参与流转的根本目的是获取未来的增值收益“Δ”,这一收益是指扣除交易费用后的“净增值”。增值收益持续为正则体现为生产力的帕累托改进,而这一收益的产生受到上述两类局限条件的约束。在物理性局限条件固定的情况下,制度性局限条件对资产权利的流转、组合以及收益分配具有决定性作用。

(3)“制度性局限条件”是“制度”的正确含义。从合约的视角来看,在资产获取净增值收益的过程中,权利流转都要通过或明或暗的合约来完成,经由合约来约束交易各方的行为选择,即制度体现为合约的结构性。

合约可分为两层:第一层为产权合约,约束全社会的竞争规则,等同于资产权利人与其他人订约。在法治环境下,产权的界定、权利证明文件的颁发、权利纠纷的处理等可以视作第一层合约之运行费用。第二层为具体的权利流转合约,约束具体交易参与者的资源使用与收入分配。断权性合约一般只涉及第一层的产权规则,该类合约在交易时点有清晰的信号指引,资源使用权完全转出,收入分配当时划定。而多要素合作生产的合约则涉及资源使用与收入分配的细化安排,因而具有结构性,其本质特征在于资源使用权处于合作的状态,需要处理诸如“卸责”、“过度使用”等监管难题,而在收入分配方面,收入要在未来确定,因而需要约定收入分配的规则(分成、固定租金、累进奖金等),以此应对关于未来的“信息费用”。

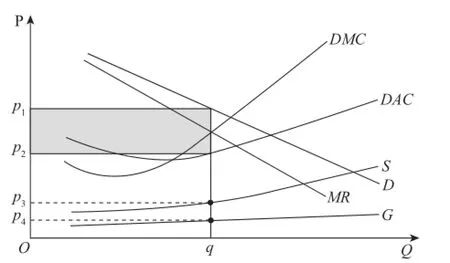

根据上述要点,对经典的经济学供求曲线进行补充得到图1。[6]

图1 融入交易费用的供求曲线

图1中加入了交易费用曲线并将其结构化。经典图形实际上是假设了交易费用为零,从而使交易费用成为隐藏于供给、需求剪刀线之下的“沉没冰山”。图中G曲线为第一层合约费用,即产权层面的合约界定与执行费用,这一层合约的运行取决于司法体系的高效,否则会造成人们通过非市场规则(如走后门、托关系甚至于民间的黑社会等解决途径)来追求产权保障,造成租值消散。S曲线为具体合约费用曲线,含信息、交通等物理性合约成本,也包括交易参与方的结构性安排所涉及的监管费用等。随着交易量的扩大,两类费用增加,但具体合约的费用增加得更为明显。

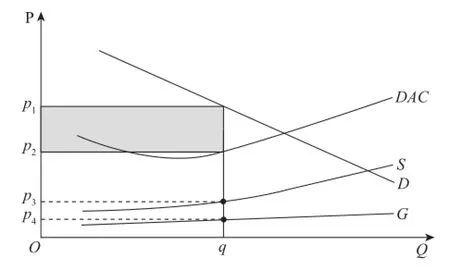

对图1做简化处理如图2。从这一图形可以推出:由于交易费用的存在,资产交易存在着天然的边界,市场成交规模受到交易费用的限制,即交易费用暗含着市场规模的界定。

图2 融入交易费用的供求曲线简化模型

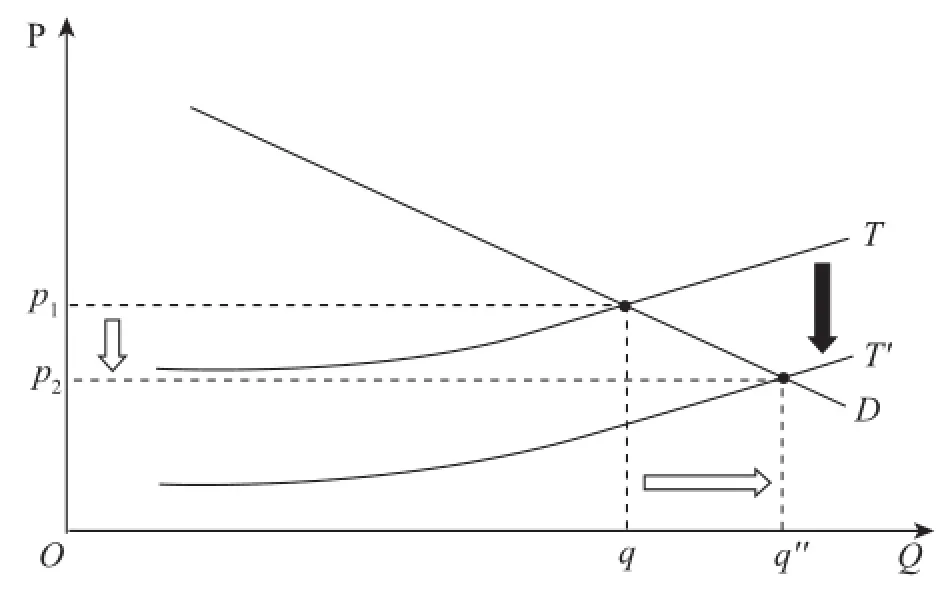

如图3所示,在交易双方的竞争下市场成交量为q,如果双方竞争加剧,成交点持续右移,但只能止于q'点。

图3 交易费用与资产交易边界

若交易费用降低,与需求曲线外移有相同之效。如果两类交易费用下降,如图4所示,则市场潜在范围就得以拓展至q″处。这两大类交易费用的下降都与政府有关系,政府可以通过生产共用产品来外推这一边界。

图4 交易费用降低与需求曲线外推等效分析

(4)制度与产权这两个概念统一于合约及其结构性。合约是用以处理人们行为选择面对的制度性局限条件的形式;产权安排是基础性制度安排,决定整个社会的竞争规则。具体合约中的结构性条款则可视作微观层面的制度安排,通过发挥合约各方都存在的竞争压力的作用,应对千变万化的现实交易费用(如信息、监管、定价等)。

总结以上理论推理:在特定时点,一个经济体的资源总是存在通过彼此交换或合作生产从而产生净增值“Δ”的可能,而“Δ”的产生受到物理性与制度性两类限制条件的约束,物理性限制条件是外生的,因而,资产权利人通过(结构性)合约来约束彼此的权利义务,以此处理制度性交易费用,并动态地实现物理性限制条件的改善。竞争能够使信息费用降低,倒逼出真实的市场信号。可见,产权并非一种静态安排,其本质功能是更好地动员资源的流转与重组并且从中获取比原有配置更高的收益。

回顾中国的工业化与城市化,中国改革开放以来的工业化进程通过优化合约结构实现了广泛竞争与效率提升,这一过程取得了丰富的制度性经验。我们认为,如何使这些制度性经验导向城市化领域尚需深入研究,但其基本方向不外乎通过制度创新让地方间竞争更加趋向追求“以人为核心”。当然,这项工作有赖于先建立一个从制度与合约看城市的理论模型。

三、城市的合约性质是多要素合作“生产”城市

(一)城市是多种要素合约的系统集成

区域经济学认为,城市的本质是集聚,而集聚有收益亦有成本。集聚的收益方面,从规模经济、集聚经济、知识溢出、集群理论等角度进行的研究较多;而对集聚成本方面的研究基础则较弱。现实中,集聚带来的成本巨大,处理并降低此类成本是城市政府存在的理论根源。政府的基本职能是组织提供市场无法自然生成、交易费用极高的共用品,主要包括:城市化过程中的规划与建设(处理集聚过程“中”的交易费用)以及城市日常运行过程中的社会管理与公共服务(处理集聚完成“后”的交易费用)。

城市作为各类资产要素的空间集聚,在其生成与运行中,多种要素实现流转、重组、合作生产并获取收入,要素之间合约的不断集成就构成了一市之经济。因此,城市可被视做一种特殊的“产品”,由政府提供共用品(服务于企业与居民),与企业家、人力资本、土地、其他资本等要素合作“生产”或“供给”出来。通过持续的制度创新、改进合约结构,能够降低城市生成与运行中的交易费用,提高资源配置效率。

城市作为一组合约的集成,同样体现为双层的“嵌套”结构。总体上,要有设立城市的合约。在此前提下,合约的运行包括:要素参与这一过程的竞争规则(产权安排)和要素彼此约束的合约结构安排(使用条款与收入条款)。对于第一层合约而言,地方政府能动性较弱,一般由国家层面规定;对于第二层合约而言,因涉及主体众多且结构性明显,所以合约安排对城市整体经济效益的发挥具有重要影响。理论上,地方政府既是产权合约的维护者,又是具体合约的参与方,负责共用品的生产,并在其组织职能所节省的交易费用与费用天然上升之间求得均衡。

从空间上解析,可以将城市视作由企业“围墙内”与企业“围墙外”两个部分组成,城市发展就包括企业内部和企业外部两组环境的生产。在企业围墙内,受产权合约及部分政府管制类局限条件的约束,但在具体合约的形成中由企业内部涉及的要素谈判确定具体的使用条款和收入条款;在企业围墙外,硬性基础设置和若干介于硬性和软性基础设置之间的教育、医疗等提升人力资本的设施是不在企业生产函数之内的,这部分共用品就由地方政府以第二层合约的组织要素提供者身份参与供给,从而将共用品的供给决策内生化。从中国的发展过程看,改革开放前30年通过经济转轨、股份制改革基本理顺了企业内部的市场化关系,而企业外部的基础设施、公共服务等供给尚未充分发挥市场的作用,合约结构有待改进。

(二)城市化进程与城市发展的本质是改善合约结构

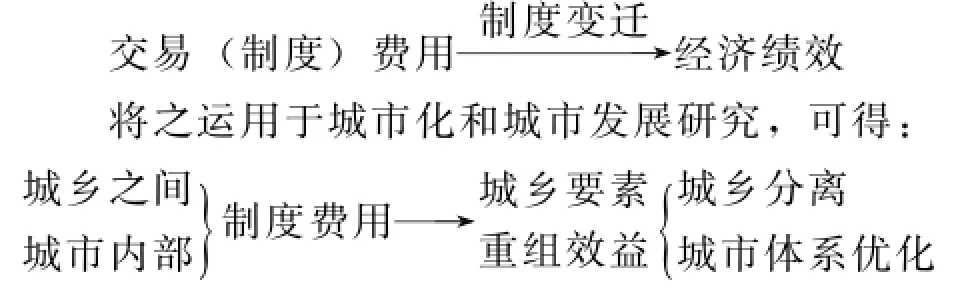

新制度经济学的理论内核是在交易(制度)费用与经济绩效二者之间建立逻辑关系,即:

本文前面已论证,制度创新研究可以转化为合约研究,透过合约中经济主体的互动结构来规范地分析、解释制度问题,进而推出如下公式:

因而,城市化可以看做是城乡各类要素通过不断交易实现高效重组,同时在宏观上表现为产业结构升级、要素质量提升的过程。

第一,城乡各类资产流转、租值显化的过程实现了结构升级。其内在逻辑是:在各个时间节点的禀赋约束下,存在最优产业与空间结构,但也存在根据比较优势进行要素流动的倾向,随着新的“租值”不断在交易中显化,要素向能够释放“更多租值”的产业部门、生产环节以及空间区位进行转移和重组,从而实现结构升级。

第二,结构升级的动态过程应该是平滑的,需要政府发挥“因势利导”的作用[4],处理共用品的交易费用。

第三,单纯谈论政府干预的优劣没有意义,真正的问题在于:哪些政府行为能够服务于城乡要素向结构升级的方向与领域流转。由于涉及主体众多、利益关系复杂,如何高效地“组织”这个过程就成为政府的行为指针。[7]

(三)地方政府参与两层合约的结构特征

既然可以将城市化视作多要素合作“生产”城市(体系)的过程,本节将详细讨论地方政府参与两层合约的结构特征。

从第一层合约的竞争规则来看,目前,城市之间大量存在着按照行政等级配置资源的情况,城市公共项目资金要通过层层审批,导致驻京办林立、“跑部钱进”等现象,这些皆是制度费用,造成很大租值消散。未来,城市体系内不同层级之间的资源竞争规则应当从按照等级界定转为按照更为平等的市场化、透明化的界定方式。

在转换的过程中,还应当加强另一重约束机制——合约的退出权,这个制度安排的内涵是合约选择机会越多,就越能降低监管等交易费用。目前,企业投资领域即地方政府招商引资的市场竞争异常激烈,使得政府对投资者的服务有急速的提升。但在居民服务领域还相对欠缺,因为城市、地区间分割的制度安排使居民的“地方依附性”很高,合约退出权行使受限。从这一点来看城市发展,如果中国能够有更多的城市,城市之间的基本公民权利平等,将会降低居民退出一市转向另一市的成本,更好地保障人力资本与其他资产的转让权,利用退出权的平等“倒逼”出地方政府职能的优化①由于历史上形成的集聚格局与增量上还在持续的公共资源不均衡投入,目前离开北京等超大城市(人力资源流动重组)的机会成本非常高。只有城市体系内部资源流动的权利走向平等,各类要素根据市场信号“有进有出”,通过公平竞争实现各自比较优势,才能降低交易费用,整体上实现资源优化配置。换一个角度,也可视作要素市场存在着广泛的局部分割。未来需要完善制度,让劳动者在全国范围内实现自由流动,促进全国统一劳动力市场的真正形成,促发地方政府在新一轮竞争中更加注重竞争人才要素,从而带动城市注重生活环境、注重改善民生、注重对市民的服务,进而真正带动政府职能的转变,这是根本的内在动力,由上而下的行政压力难以实现这种内生效果。,促进全社会效率的提升。

从第二层合约来看,城市政府的结构性合约主要是共用品的生产。共用品可分两类,一为生产性基础设施,二为生活性设施与服务。这里以道路等生产性基础设施为例进行分析。

首先,中国城市基础设施合约中的使用条款特征可以描述为:政府供给基础设施,资金主要来自出让非工业用途的建设用地(工业用地则是反向补贴)使用权,以及用未来土地收益作抵押通过平台公司等渠道举债融资。其中,土地收益中包含着征地制度所带来的建设用地要素的财产收益权部分转移,之所以说“部分转移”,是因为在土地市场上出让的“熟地”乃是“生地”要素与基础设施投入这两者合作“生产”出来的,并非仅仅是农民的原有资产。因而,这一增值过程本身是一个合约,理论上可以通过股份制等安排,使相应贡献者的收益在边际上均衡,用以替代目前征地安排所带来的制度性收益转移。

其次,收入条款的特征可以描述为:对于作为供给者的政府而言,市政基础设施(如道路)大多不收取使用费,可以获取的收益是因基础设施改善而带来的增值税及营业税收入(对于纯市政设施而言,不容易区分出增量建设在边际上的贡献);对于需求者而言,并未承担存量基础设施建设成本的新增外来人口相当于可以享受到一种补贴,即不收费的基础设施,这类补贴就成为一种“收入的川流”[8]。由于全国城市发展差距巨大且难以通过户籍等手段限制这种补贴,因而为了追逐这种补贴性收入,人口不断涌入北京等超大城市,出现无序扩张等“城市病”。

同时,由于天然的物理条件、人为的管制干预等约束条件,不可能出现无数人同时使用共用资产的情况,那些没有得到明确界定的资产便采用发放牌照等方式来避免租值完全消散,北京等大城市的户籍之价、房产限购、车牌之价均为共用品的租值折现,这也是减低一部分租值消散的手段。在目前的城市体系格局下,如果首先全面放开这些地方的公共服务,后果不言而喻,这也是户籍改革要采取逐步从小城市到超大城市的理论原因。

除了上述存量基础设施运行流量所产生的收入,基础设施边际上的扩张显然对于存量资产也有影响。根据边际规律,在到达收益外部性影响拐点之前,边际上的基础设施增加对于城市存量资产有着资产价值拉升的作用,也就是说,边际新增的基础设施收益很大部分落在存量资产(以房产为主体)之上,而作为供给者的政府却没有从这部分增值中获得收益(如财产税)的安排。

经济学原理告诉我们,受到边际收益递减规律的约束,上述合约结构显然是不可持续的安排。对于物理性的局限条件,除非技术进步出现惊人进展,否则会较快达到拐点。此外,随着农村资产确权活动的开展,城市政府边际上的垄断转移收入也无法持续。对于北京这样的规模超大、空间结构不合理的单中心城市而言,边际收益拐点规律的约束会首先到来,而对于大多数其他城市而言,垄断转移收入被纠正的约束会首先到来。

四、运用合约理论分析中国城市化进程中的问题与挑战

中国当前城市化水平滞后以及城市发展质量不高的根本原因在于:高效率城市作为一种“产品”,其供给存在严重不足。供给不足的核心障碍是制度,是城乡二元体制造成的“城市生成制度体系”不完善,“供给”城市的组织费用过高,需要通过改进合约结构来实现潜在租值释放。理论上,针对这一论断能够提出可验证的假说:若城市体系生成中的两层合约结构合理,则各类资产要素在不同层级城市的边际回报趋于一致。对此,笔者在早先发表的论文中给出了经验数据测算,验证了目前城市体系存在效率损失。[9]

既然城市可以视作一组结构性合约,那么重新界定产权、放松合约管制、增强要素竞争、转变政府职能是降低交易费用、促进新型城市化的基本途径。我们分别从城乡差异、城市体系、单个城市三个层次运用前面提出的理论框架分析当前中国城市化进程中存在的突出问题与挑战。

(一)城乡产权制度和公共服务水平差异造就“半城市化”难题

根据双层合约的分析视角,从第一层面的竞争规则来看,农村资产参与市场流转与竞争的主要是土地、劳动力两类要素。长期以来,由于计划经济体制地内生要求管制要素流动,形成了城乡分割的土地制度与户籍制度,这对农村要素进入城市以及城市要素进入农村的双向流动都造成了障碍,导致城乡之间在经济发展、社会管理、公共服务等方面差距显著。

根据前文推导,由于产权规则的影响遍及每一宗交易,极大地影响着交易发生的规模,所以对城乡发展的影响巨大。如果第一层合约的竞争规则不能平等地覆盖乡村,则无论如何减税、补贴,仍很难拉平城乡收入差距。比如,若农村土地要素不能通过明确的竞争准则扩大流转可能性边界,则农民财产性收益就难以实现。对于劳动力要素,城乡之间在提升人力资本的基本公共服务层面还存在鸿沟。由于人力资本具有天然外部性,必然要求决策范围内的最高级别行政层级来主导,从这个角度来看,在传统城市化阶段,中央政府确实“管了些不该管的,一些该管的没管好”①2013年2月1日,时任国务院总理的温家宝在《求是》撰文指出:“我们运用政府这只‘看得见的手’比较多,这是必要的,但一些该管的事情却没管好,特别是公共产品和服务提供不足、社会管理比较薄弱”。。

产权制度和公共服务水平的城乡差异,对中国城市化提出挑战:农民工市民化难题。2013年,中国城市化率达到53.7%,但约有2.6亿外来常住人口没有城市户籍,无法享受市民化待遇,导致真实的城市化率远低于统计数字。这一状况进而引发一系列宏观不平衡问题,包括内需扩张乏力、城市产业结构升级所需的人力资本水平积累受限、城市边缘地区犯罪率上升、社会矛盾激化等,对中国现代化进程形成了全面制约。导致这一现象的根源还是要归结于竞争规则层面:一方面,基本公共服务的差异造成农村劳动力进入城市、参与市场竞争的能力存在起点上的不平等,户籍制度的管制更加剧了这一情况;另一方面,农村的各类资产难以资本化,为农民进城落户提供支撑。

在第二个层面的结构性合约中,目前农村要素特别是土地要素参与城市的“生产”绝大多数采取“征地”形式,而“征地”即对应于“断权性合约”,使得城市集聚效应和规模经济产生的土地收益很少为农民所分享。近年来,北京、佛山、深圳等城市在小城镇的开发过程中开始探索政府、村集体合作开发的模式,从而将城市生成中的城乡间要素合约由断权性合约改变为结构性合约,这一方向值得进一步观察。

未来,应从根本的竞争规则和基本公共服务入手,推动“以人为核心”的新型城市化。第一,以《不动产登记条例》出台为契机,构建覆盖城乡的统一的资产登记、交易、流转体系;第二,中央政府制定基本公共服务均等化标准体系,以常住人口为基数构建财政转移支付制度,这是“以人为本”的首要体现;第三,在城市生成过程中,推广合作开发的“非断权性”城乡要素组合合约,一方面创造条件让农村要素分享城市集聚收益,另一方面要加强对农村要素供给者的激励与约束,以经济合理化安排化解以土地为焦点的城乡冲突与矛盾。

(二)要素市场分割导致城市体系规模结构失衡

从城市体系的角度来看,改革开放之前中国城市化极度缓慢甚至一度出现“上山下乡”的逆城市化,即城市“供给”严重不足。改革开放以来,我们的城市化政策也长时期陷入了“就现象、出政策”的怪圈之中。比如,针对大城市人口相对于就业岗位和公共服务而言“超载”,就出台控制大城市规模的调控政策,而非谋求从供给端着力“生产”更多的有效率城市空间;针对20世纪80、90年代以乡镇企业为内核的小城镇大发展就出台政策鼓励小城镇大发展,未能充分认识到这一现象是转轨过程中的过渡现象,较少从规模经济规律与要素决策均衡的角度引导城市规模体系合理生成。[10]主要表现在:第一,20世纪90年代中期以来,长期的设市冻结阻碍了很多已经具备城市规模的乡镇、县城升级为城市并配套相应的基础设施和公共服务,因而,从制度上削弱了很多“潜在”有效率城市对城乡要素的竞争,反过来也推高了北京、上海等超大城市的资产价值。第二,就资产存量而言,受到长期集中体制的影响,优质公共资源集中于少数超大城市;就增量而言,每年各级政府的基建与公共服务投入依旧大量投向行政等级高的城市。第三,就要素流动而言,东部地区通过系统组织国内要素满足国外广泛需求取得了长足发展,吸纳了中西部地区大量劳动力要素,然而要素回报环节包括工资收入、福利收益、资产性收益却较少向劳动力要素进行合理分配,而统一的市场体系不仅包括资源配置,也应包括收入分配,两个环节的脱节也会带来不合意的经济绩效。

上述问题导致的后果是:第一,从城市规模结构看,一方面,超大城市开始出现交通拥堵、环境恶化等“膨胀病”;另一方面,中小城市集聚能力不足,存在一定程度的“落后病”;此外,目前的户籍与社会保障制度等安排都有使某市户籍居民“附属”于该城市之效果,阻碍着全国统一劳动力市场的形成。第二,从区域结构来看,中国长时期、大范围存在人口在中西部和东部发达地区之间的“两栖”流动,揭示了中国的异地城镇化特征,也造成春运期间“一票难求”、异地就学升学困难等一系列社会问题。

理论上,一个结构性合约的效率很大程度上来源于合约本身的“张力”,即合约中的要素面临合约之外同类要素的竞争,从而产生良好的约束机制,提升资源配置效率。同时,要素的竞争强度又取决于市场的一体化和开放水平,而降低要素流动的壁垒有扩大一体化水平的同等效应。当前中国城市“膨胀病”与“落后病”大范围并存,东部与中西部之间人口大规模、非完全流动等现象表明,要素在城市、区域间的合理流动存在障碍,结构性合约的效率前提松松垮垮,不利于形成均衡有序的城市规模分布体系。

未来,城市体系首先要充分发育,高效运转城市的数量要足够多并且在公平的前提下激烈竞争资源,这样才能真正降低城市共用品供给的组织费用。为此我们提出:第一,放开设市限制,以简单明确的“规则清单”制度代替审批制度,达到设市标准的区域单元即通过备案程序自动具备市一级权限;第二,简化、明晰市级政府职能,将市政当局的职能界定为:供给“本地化”的基础设施、公共服务、社会管理,同时精简机构,人大、政协、法院、检察院采取区域制,由省级政府统筹划片,不列入市一级机构序列;第三,存在广泛外部性、涉及区域发展的重大基础设施由省级政府成立规划建设委员会统筹安排,市政当局代表全市居民竞争区域性基础设施的“接口”,允许省、市税收分成更加弹性化,从而激励对区域性基础设施投资利用效率高的城市获取上位财政资源,运用结构性合约应对政府性投资、债务的软约束难题。

(三)合约结构扭曲导致城市资产积累存在制度性逆向补贴

城乡二元结构的长期存在不仅使农村发展受限,而且导致城市本身发展后劲不足,表现为最终消费不足、作为产业工人主体的农民工难以融入城市、人力资本积累困难、创新能力缺乏等。城市生成过程的合约结构存在扭曲,如:当前城市合约中收入条款的结构性特征可以概括为:地方财政的主体收入是间接税和土地出让收益,而这两类收益的获取与“人”本身的联系并不密切。因此,地方政府在公共服务与人力资本提升上的激励条款不够完备,缺乏充足动力通过优质、差异化的公共服务吸引劳动力要素的集聚。

改革开放前,城市资产存量的形成主要源于城乡剪刀差以及城市内部投资的积累,此后,城市资产存量不断经由市场化的改革而界定到个人。从流量来看,如前所述,政府负责共用品投资实际上是向全社会征收“暗税”,而税收“返还”则是通过提升存量资产价值的方式实现。

这一合约结构特征导致的问题是:第一,政府获取的土地出让收入作为一种“暗税”,税负转嫁到城市资产购买人身上,但在边际上,存量资产权利人因新的基础设施建设而得到资产升值,却不支付成本,这有悖于“诺斯定律”。也就是说,大城市在边际上的扩张很大部分是依靠因为农村产权模糊而转移的土地收益以及未来的预期回报折现,城市下一期的“生产”要靠更下一期的预期收益来支付当期费用。目前,这样的循环之所以能够持续下去,是因为政府提供的设施确实降低了全社会的交易费用。但是,此类合约的结构决定其具有内生的边界,随着“增值边界”到来,这一过程将会停滞。第二,地方政府的行为偏好是“上项目”,更为注重资产流量扩张而非存量优化,因而,政府提供公共产品等行为根据“边际”及短期做决策的属性较为明显,也造成基础设施建设“重量轻质”的激励效果,这是近年来城市道路塌陷、内涝等问题频发的深层次原因。第三,城市运行中有诸多管制以及没有被明确界定的权利,于是为了相对减低租值消散,出台限购、摇号、国土指标等非市场化竞争规则,阻碍了统一市场体系的形成和市场决定性作用的发挥。

针对上述问题,未来应及时调整合约结构,改变激励扭曲,构建可持续的城市发展多方激励机制。第一,调整税制,增加直接税、财产税比重,补充地方政府的投资性支出,引导地方政府从注重增量扩张转向优化存量并从中获取财政收益。第二,深化城市开发制度改革,政府渐次退出要素直接配置环节,降低地方政府建设资金支出压力。第三,构建基于常住人口的公共财政与转移支付制度,以居住证制度、积分入户制度等逐步放开高等级城市的户籍限制,引导地方政府增加公共服务支出,促进居民生活类公共服务的有效供给,接纳流动人口的融入。第四,当前中国宏观经济层面的主要危机是资产负债表杠杆率太高[11],而化解高杠杆率的途径只有两个:减少负债或增加权益。在中国经济进入中高速增长的新常态背景下,以减少负债为主的途径容易引发债务危机,选择增加权益为主较为可行。遵循这一思路,可在城市层面推广共有产权房、公私合作的基础设施融资模式等做法,对投资与未来收益进行结构化安排,避免当前投融资期限错配造成的债务压力以及逆向分配。

五、结语

从城市的合约性质来看,地方政府处于一连串合约之中,在竞争资本、土地等要素的边际处存在从增值中取得分成的激励,而对于普通劳动力的边际增长,其收益可以通过工业领域的间接税得到分成,在房地产领域可以通过土地出让金得到分成。但中国目前的现实情况却是:城市转型升级所需的人力资本增量所需之公共服务费用由于城乡之间、城市之间彼此割裂的制度安排而供给动力不足,即地方政府在劳动力的未来资产增值中没有得到相应的分成激励,反而可能承担高额费用。当前的城乡产权安排、城市合约结构、政府税制体系必然导致城市化率落后手工业化水平的结果。

新型城市化道路是否顺畅,归根结底是由各类市场主体的行为选择所决定的。每个城乡居民及各个市政当局都是直接的决策主体,宏观上的制度创新要创造自由选择的激励条件和规则体系,通过改善合约结构改变各类主体面对的局限条件,引导资源高效配置,实现“以人为核心”的城市化。

参考文献

[1] R.H.Coase.“The Problem of Social Cost”.Journal of Law&Economics,1960,3(2):l44.

[2] 道格拉斯·C·诺斯:《制度、制度变迁与经济绩效》,上海,上海三联书店,1994。

[3] 道格拉斯·C·诺斯:《经济史中的结构和变迁》,上海,上海人民出版社,1991。

[4] 林毅夫:《新结构经济学——重构发展经济学的框架》,载《经济学(季刊)》,2010(1)。

[5] 杨小凯、张永生:《新兴古典经济学与超边际分析》,北京,社会科学文献出版社,2003。

[6] 焦永利、叶裕民:《经济学供需模型的制度化改进与初步运用》,载《经济理论与经济管理》,2014(9)。

[7] 周其仁等:《还权赋能:奠定长期发展的可靠基础》,北京,北京大学出版社,2010。

[8] I.Fisher.The Theory of Interest.New York:The Macmillan Company,1930.

[9] 焦永利、叶裕民:《统一城乡建设用地市场的经济学分析——以三个模型为工具》,载《城市发展研究》, 2014(10)。

[10] 王小鲁、夏小林:《优化城市规模,推动经济增长》,载《经济研究》,1999(9)。

[11] 吴敬琏:《当前面临的最大风险是在财政金融部门》,载人民网:http://finance.people.com.cn/n/2014/ 0322/c1004-24707591.html。

(责任编辑 武京闽)

On the Contractual Nature of City

JIAO Yong-li1,YE Yu-min2

(1.Department of Teaching and Research,China Executive Leadership Academy Pudong(CELAP), Shanghai 201204;2.School of Public Administration,Renmin University of China,Beijing 100872)

Despite of its many disputes,urbanization studies are attracting more and more research interest.It is urgent to develop a unified theoretical framework.Based on literature review of three theories including New Structural Economics,New Classical Economics and New Institutional Economics, this paper attempts to develop a Macro-Contract-Structure theory and propose a curve model within transaction costs according to MSC theory.Taking this theory as analysis framework of urban development and urbanization,this paper demonstrates the contractual nature of city and argues that a city can be regarded as special‘product’which is produced through the cooperation of public goods(provided by government),entrepreneur,human capital,land and other productive factors.In this process,all kinds of productive factors are organized in structural contracts and in turn receive reward.The collection of these contracts can be regarded as the urban economy.The nature of urban development is to reduce the institutional cost by improving the contractual structure.Finally,the challenges of urbanization in China are analyzed from the perspective of contractual structure,including:(1)Between urban and rural areas,the main problem is the existence of differences in property rights system and the level of public services;(2)Concerning urban hierarchical system,the main problem is the structure unbalance and factor market segmentation;(3)In the urban areas,the main problem is the distorted contractual structure and institutional reverse subsidies.

Contractual nature of urban;contractual structure;institutional innovation

焦永利:经济学博士,中国浦东干部学院教学研究部讲师(上海201204);叶裕民:中国人民大学公共管理学院教授,博士生导师(北京100872)