清除气囊上滞留物预防呼吸机相关性肺炎的疗效观察

2015-05-10孟凡云

孟凡云

清除气囊上滞留物预防呼吸机相关性肺炎的疗效观察

孟凡云

目的 探讨使用可吸气囊滞留物的气管插管行呼吸机辅助呼吸对预防呼吸机相关性肺炎(VAP)发生率的作用。方法 58例经口气管插管(特殊气管插管)行呼吸机辅助呼吸48 h以上患者, 随机分为观察组(32例)和对照组(26例), 对照组采用常规气道护理, 观察组采用常规+清除气囊上滞留物,观察两组呼吸机辅助呼吸l、2周VAP发生率。结果 呼吸机辅助呼吸1、2周后观察组VAP发生率均显著低于对照组(均P<0.05)。结论 使用特殊气管插管呼吸机辅助呼吸, 清除气囊上滞留物, 可有效预防VAP的发生, 显著降低其发生率。

气囊滞留物清除;呼吸机相关性肺炎;护理

VAP的发生率随着呼吸机尤其是有创呼吸机在临床的广泛使用并不断升高。VAP是指无肺部感染的患者, 在气管插管或气管切开行呼吸机辅助呼吸48 h后并发的肺部感染, 是一种严重的医院获得性感染, 在呼吸机辅助呼吸患者中的发生率约为30%。气管插管气囊上滞留物的误吸是VAP发生的重要原因[1]。本文总结了本院重症监护病房(RICU)32例行气管插管呼吸机辅助呼吸患者, 采取常规+消除气囊上滞留物, 有效地降低了VAP的发生率。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本次研究选取2011年1月~2012年6月在本院RICU行气管插管呼吸机进行辅助呼吸治疗超过48 h以上的患者作为研究对象, 共58例, 其中男42例, 女16例,年龄18~73岁, 平均年龄(49.6±7.9)岁。所有患者均确定在使用呼吸机前无肺部感染, 其中, 慢性阻塞性肺疾病(COPD) 30例, 颅脑术后17例, 其他疾病11例。随机分成观察组(32例)与对照组(26例)。两组患者年龄、性别、基础疾病等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 对照组采用常规气道护理, 观察组采用常规+清除气囊上滞留物, 两组均采用常规方法吸痰。吸痰时为了避免损伤患者的黏膜, 将无负压普通吸痰管轻轻插入, 同时控制好吸管的压力值在25 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)最宜, 遇到阻力将吸管后退2 cm左右, 当管口游离后按照先下后上的方法进行吸痰[2], 先吸引插管内的分泌物, 然后再是口鼻。观察组在此基础上视口腔分泌物多少, 每间隔2~4 h进行气囊上滞留物吸引和冲洗, 方法为:进行吸引冲洗前,用负压吸引管连接气管导管外侧的吸引管, 将气囊上滞留物吸尽。再用1个20 m l注射器抽吸3~5 ml生理盐水注入气囊上方。3~5 min后抽吸出冲洗液。操作时应注意观察患者反映,如患者反应强烈, 剧烈咳嗽, 应减少吸引次数和将负压调小,每冲洗前要检查气囊软硬度, 气囊的软硬适中稍硬, 方能注入冲洗液, 防止冲洗液流入下呼吸道。如果吸引出血性液体(含隐血试验阳性), 则停止吸引。

1.3 观察指标及疗效判定标准 观察机械通气1、2周两组VAP发生率。VAP的判定标准[3]:①机械通气48 h以上;②患者体温≥38℃或基础体温升高1℃;③外周白细胞>10.0×109/L;④脓性呼吸道分泌物, 涂片见白细胞每个低倍镜视野>25个,鳞状上皮细胞每个低倍镜视野<10个, 培养出潜在的呼吸道病原菌;⑤X线胸片示肺部出现新的或进展性浸润灶。

1.4 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

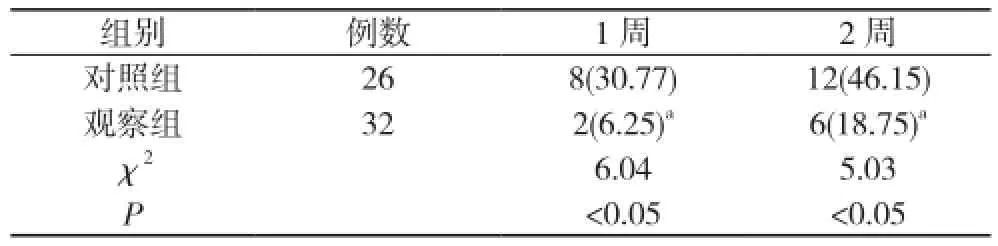

两组呼吸机辅助呼吸1、2周VAP发生率比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者呼吸机辅助呼吸1、2周VAP发生率比较[n(%)]

3 讨论

国外相关调查和研究表明VAP的发生率为50%左右,一旦发生感染病死率50.0%~69.0%[4], 且我国的相关数据的发生率更高[5]。因此采用科学合理的护理方法检查感染的发生具有重要的意义。本研究中观察组机械通气l、2周VAP发生率仅为6.25%、18.75%, 显著低于对照组的30.77%, 16.15%, 差异有统计学意义(P<0.05), 表明气囊上滞留物清除技术可减少VAP的发生。

3.1 加强呼吸道管理 本组病例选择的可吸气囊滞留物气管插管材质均为组织相容性较好的硅胶管, 型号多选用8号气管插管, 并尽量经口气管插管, 以减少气道刺激, 预防VAP发生。在具体操作过程中要严格遵守无菌操作原则, 护理人员应该带上无菌手套, 使用多侧孔一次性的硅胶吸痰管, 1个吸管只能使用1次, 遵循先下后上的原则, 将插管内分泌物洗净后方可吸引口鼻腔内的分泌物。在吸痰前后, 根据患者的痰液稀薄程度酌情将生理盐水作为湿化液滴入气管(5~10滴), 这样可以有效预防痰痂的形成。

3.2 加强口腔护理 口咽部定植菌误吸是VAP发生的重要机制[6]。越来越多的循证医学证据表明, 积极有效的口腔护理干预可以有效抑制牙菌斑形成、减少口咽部定植菌数量[7]。2~3次/d口腔护理, 每次口腔护理用22个棉球, 口腔的不同部位都要擦到, 止血钳每次只能夹住1个棉球, 以防止棉球遗留在口腔内引起窒息, 棉球不可过湿, 以免引起误吸。

3.3 环境和人员的管理 室内设空气净化、通风及温湿度装置, 保持室温(18~22℃)和湿度(50%~60%)。按照医疗卫生标准, 室内细菌总数应在200 CFU/cm2以下, 每月进行室内空气培养。限制探视, 医护人员在检查、操作前后清洁双手,避免交叉感染。及时处理医疗废物, 患者转出和死亡后做好终末消毒工作。

3.4 预防误吸和反流 相关研究说明, 长时间的水平仰卧是行插气管辅助呼吸患者食管反流吸入的重要诱发因素, 同时该研究还证明将患者床头调高45°左右可以预防该类现象发生, 从而减少感染的发生[8]。气管插管及长时间的留置胃管会减弱食管括约肌的功能。每次鼻饲前抽吸胃液, 观察颜色、性质及胃排空情况, 抬高床头30~45°, 鼻饲约150~200 ml/次,保持床头抬高1~2 h, 每隔4 h观察鼻饲管置管位置1次, 同时检测胃内容物残留量, 若>150 m l暂停鼻饲1次, 并听肠鸣音, 判断胃肠蠕动情况, 鼻饲前应予以翻身、叩背, 充分吸净气管插管内和口腔分泌物, 避免鼻饲后30 min内吸痰。吸痰时应保持鼻饲管开放, 发生误吸后立即停止鼻饲, 让患者取右侧卧位。气管插管拔管前1 h停止鼻饲。

3.5 增加机体防御功能 由于使用呼吸机的患者肺部和呼吸道的免疫机制低于正常水平, 人工气道的建立使呼吸道的黏膜免疫屏障受到破坏, 因此发生合并肺部感染的几率增大。这也导致使用呼吸机的患者免疫球蛋白低于未使用呼吸机的患者, 因此针对使用呼吸机患者加强糖皮质激素营养支持,提高患者自身的抵抗力, 实现呼吸道内部环境的平衡, 对减少VAP的发生具有重要的作用。

3.6 早期撤机以缩短呼吸机辅助通气时间 RICU患者大多为慢性阻塞性肺疾病和毁损肺患者, 长期的慢性缺氧、二氧化碳潴留、肺功能及肺的顺应性不好, 使肺部感染不易控制,给脱机带来一定的困难, 呼吸机使用时间越长, VAP的发生率越高。掌握最佳撤机时间尤为重要, 采用序贯通气治疗可减少再插管的风险。

VAP是一种较严重的医院内感染, 是呼吸机辅助通气的主要并发症之一, 不但影响撤用呼吸机, 还增加患者痛苦,延长了住院时间。据报道, 47.5%先前在声门下滞留物培养分离出来的病原体与VAP相同[9]。定时吸引气囊滞留物,尽可能避免气囊上滞留物流入下呼吸道造成误吸, 间断吸引气囊滞留物, 并采取针对性护理措施, 保持呼吸道通畅, 加强环境和人员的管理, 预防误吸和反流等, 可有效降低VAP的发生率。

[1] 王亮朝, 赵苏.两种气囊上滞留物引流方法对机械通气慢性阻塞性肺病患者呼吸机相关性肺炎的预防.武汉大学学报(医学版), 2011, 32(1):115-116.

[2] 苏鸿熙.重症加强监护学.北京:人民卫生出版社, 1996:258.

[3] 乔田田, 陆慰英.经口气管插管患者口腔护理干预研究进展.中华护理杂志, 2011, 46(10):1026.

[4] 张进川, 俞森洋.医院内呼吸机相关性肺炎的诊断方法.国外医学(呼吸系统分册), 2006, 15(2):64-66.

[5] 刘朝辉, 赵子文.呼吸机相关性肺炎病原学与临床分析.中华内科杂志, 2007, 39(6):413-414.

[6] 叶素娟.呼吸机相关性肺炎的预防及护理.中国实用护理杂志, 2011, 27(17):17.

[7] 柳韦华, 吕梅, 王凤, 等.体位护理对机械通气患者胃食管反流后误吸的影响.解放军护理杂志, 2003, 20(7):25-27.

[8] 金艳, 张春和, 郭爱兰, 等.重症监护病房呼吸机相关性肺炎的病原菌分布及耐药性分析.中华医院感染学杂志, 2009, 19(11): 1439-1441.

10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.15.178

2014-09-15]

453000 河南省新乡市第一人民医院呼吸科