宣威 可渡关

2015-05-04

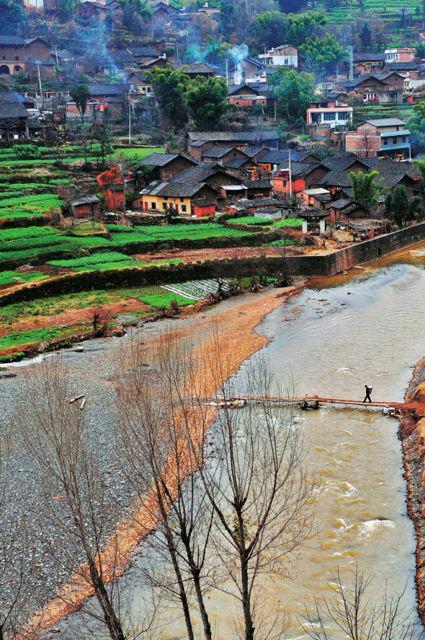

古道就从贵州的山上下来,直到北盘江边。

真是异域——雄大磅礴的乌蒙山一望无尽,夕阳下伟岸的身影笼盖四方,散出淡淡的蓝光。北盘江在群山中挤出一条缝隙,把云南和贵州分隔开,一边是黑色的山峦,另一边是红色的大地。白云苍狗,古道西风,在这种过于荒凉的自然之中,让人感觉自己渺小得连悲哀都是徒劳。

云南就这样被群山环抱着,当年的“国道”也只好从这里进入云南。秦筑五尺道,由宜宾经石门(盐津豆沙关)通朱提(昭通)达味县(曲靖)至滇池,使可渡成为“滇黔锁钥,入滇咽喉”,曾有“弹丸岩邑,南通六诏,北达三巴,东连金筑,行旅冠裳,络绎辐辏”的记载。

可渡是云南的大门,打开大门,里面的一切自然就任予取夺。自古征服云南,必先占领可渡,历史上除了忽必烈是走滇西外,蜀汉诸葛亮、明代傅有德、清代鄂尔泰都是经可渡入滇,并在此发生激战。诸葛营、得胜坡、古炮台,一场场金戈铁马的正剧背后是无限的血雨腥风,每次可渡关城楼上旌旗飘摇的时候,史书上记载的是“斩首万余”。也许这段古道有别于别的古道,更为独特之处就是——每一块石板都是用鲜血浸泡过的。

不知不觉,我已经走在了这条古道上。弯弯曲曲的道路全部由青石板铺成,宽约2米,呈“之”字形沿河岸盘旋而上。数千年的风霜雨雪,路面已经变得坑坑洼洼,杂草丛生,坚硬的石板上还留下了众多人踩马踏的印迹。明、清两代,可渡是东西往来最频繁的驿道,云南的铜矿,苏杭的丝绸,经商贩运往各处;由京城发往云贵的各项政令,也在沿途各个驿站的协助下,以六百里加急传至目的地。我用手轻轻地抚摸着深深的马蹄印,耳边仿佛听到来往于云贵各地的商贩们在用贵州、云南、四川及其他方言的交谈声;运送货物的牛马的嘶鸣及踏在石板路上的脆响声;轿夫们抬着那些省亲、赴任的官员们,经过长途跋涉后从喉咙中发出的喘气声。我抬起头,遥望驿道顺着山坡的蜿蜒,沿着可渡河岸,曲折向远方而去。从秦至今,几千年历史过眼云烟,昔日至尊无上的王侯将相和那些达官显贵们,都已随着时间的逝去而化为黄土一坯,只有这条支离破碎的古驿道,这千百年来被过往行人及马匹踩踏出来的印痕和这每年春风吹又生的沿途杂草还象生命的轮回一样存在着,铭刻着这里曾经的喧闹与繁华。

过去在江边的山坡上,有一座飞檐翘角的亭子,这就是当年的接官亭。长亭外,古道边,芳草碧连天。古人最为吟咏的十里长亭,是一个催人泪下的地方。不论是总督、巡抚,还是小小的七品县令,当年都是在这里进入云南。但我想他们的心情是苦涩的——远离了繁华中原或锦绣江南的故乡,进入云南的一瞬间,前面就是天之涯、地之角,晚风拂过北盘江畔的垂柳,夕阳映照着连绵的群山,接官亭里的官员们怆然而涕下。当然也有潇洒者,如杨升庵者,触景生情,题下了“山高水长,水流云在”的千古佳句。

第二天的清晨,我就要离开这里。北盘江畔,只闻空山鸟语,不见万径人踪,忽而有几只红尾或白尾的小鸟从眼前闪过。古道杳杳,一段历史就湮没在荒草中,昔日过往的大小官员、羁旅行商早已渺渺。在最后的一刻,我又由东向西地把这条古道的上下仔细看了一遍。消失在天尽头的接官亭,蜿蜒在峡谷中的石板路,村子、桥、磅礴的乌蒙山,都没有变。不管我是想着古道、历史,还是想着人生、现实,这天下都没有变。