论作品实质性相似和版权侵权判定的路径选择

——约减主义与整体概念和感觉原则*

2015-05-03卢海君

卢海君

(对外经济贸易大学法学院,北京 100029)

论作品实质性相似和版权侵权判定的路径选择

——约减主义与整体概念和感觉原则*

卢海君

(对外经济贸易大学法学院,北京 100029)

“约减主义”与“整体概念和感觉原则”是判断实质性相似和版权侵权的两种不同路径,前者在确定客体可版权性范围的时候主张对作品进行分析和解构,后者则从整体上对该范围进行确定,适用上述两种不同的分析路径所导致的版权保护范围实际上是不同的。约减主义通常适用于文字作品中,整体概念与感觉原则通常适用于视觉艺术作品与音乐作品中。为防止整体概念与感觉原则的适用不适当地扩大版权保护范围,在视觉艺术作品与音乐作品的场合,即使存在整体概念与感觉相近的嫌疑,尚须考察引发这种嫌疑的因素,其如果是不具有可版权性的要素,版权侵权不成立;反之,如果是具有可版权性的要素,版权侵权成立。

实质性相似 版权侵权 约减主义 整体概念和感觉原则

“约减主义”与“整体概念和感觉原则”是判断被告作品是否构成和原告作品的实质性相似及两者是否构成版权侵权关系的两种不同路径。采取两种不同路径所导致的版权保护范围事实上是不同的。约减主义有一种“限制”版权保护范围的倾向,而整体概念和感觉原则则呈现出一种“扩张”版权保护范围的趋势。当然,两者在适用范围方面并不相同,在不同类型的作品中,两者的适用也会产生不同效果。为了对创作提供充分的激励,需要适度扩张版权保护范围;但为了不至于对潜在的创作造成一种阻碍效果,又需要适当限制版权保护范围。约减主义与整体概念和感觉原则分别置于“限制”与“扩张”两端,如何恰当适用这两项原则,在版权法的激励创造与保护公益之间达到较好平衡,是值得探讨的问题。

一、约减主义与整体概念和感觉原则的价值取向

在实质性相似的认定和版权侵权的判断之中,约减主义与整体概念和感觉原则分别代表两种不同的方向,前者侧重“分析和解构”,后者注重“整体把握”:采取约减主义的抽象测试法和模式测试法更注重构成作品整体的“组成部分”,整体感念和感觉原则更关注作品的“整体性”[1]P1157-1184;前者主张在进行实质性相似的认定时,首先应当把不受保护的要素从作品中“过滤”出去,仅对受保护的要素进行比对来确定两造作品之间是否存在实质性相似,后者则将作品中受保护的要素与不受保护的要素作为一个“整体”,以此为基础将两造作品进行比对,以确定侵权是否存在。

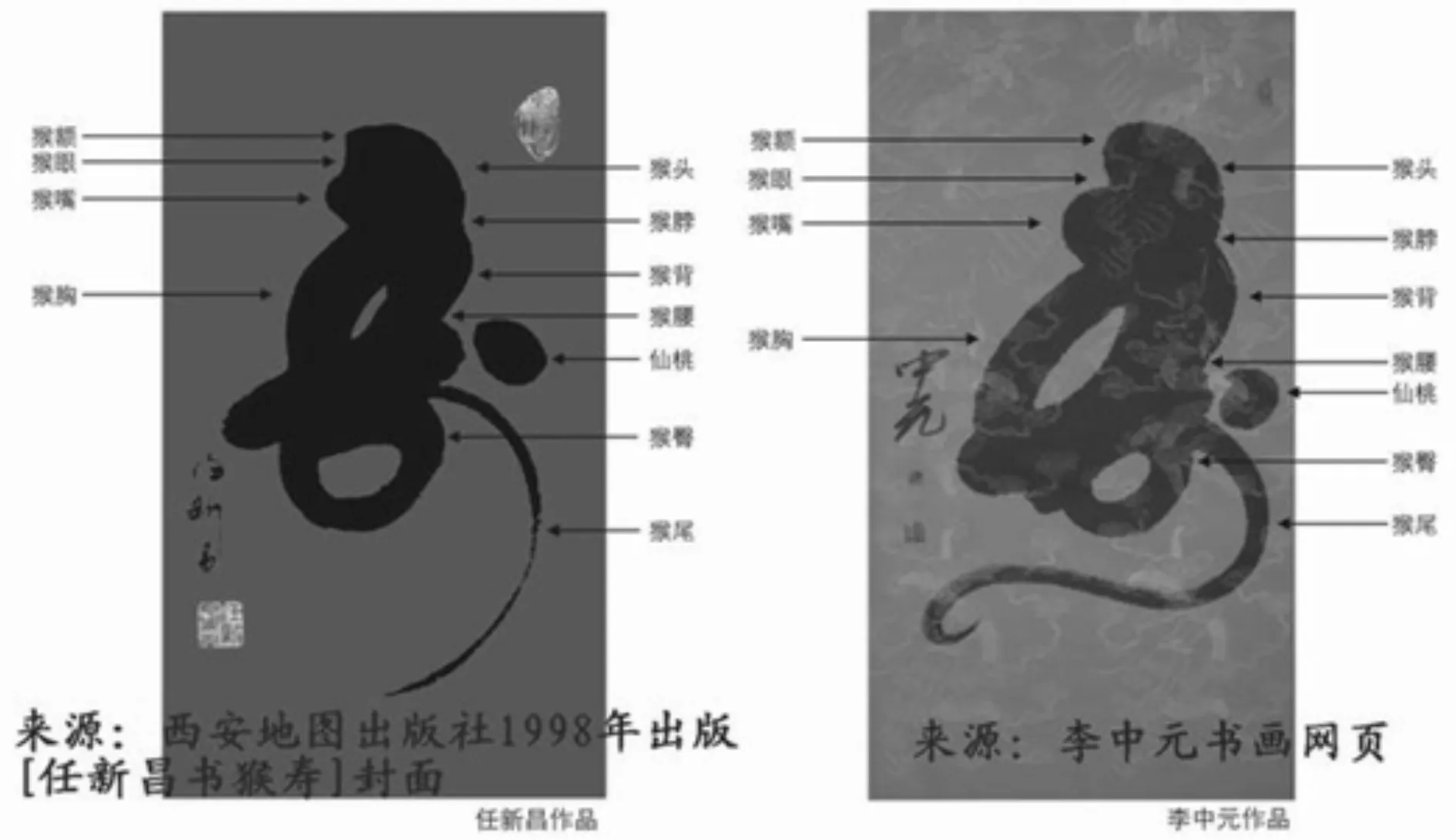

约减主义与整体概念和感觉原则不同的应用效果在我国所发生的一个经典案例中表现地非常突出。这个案例即“猴寿”案①。该案的原被告双方均为生活在陕西西安的书法爱好者。原告任新昌采用书法与绘画相融合的方法,创作出草书“寿”字与“猴”型相结合的字画艺术作品(见图1左),并于1991公开发表。2004年被告李孝本发表了名为“太极猴寿”的书画作品(见图1右),该作品同样由草书“寿”字和猴的形象图案构成。任新昌认为该作品侵犯了“猴寿”的著作权,故将李孝本诉至西安市中级人民法院。后李孝本不服一审判决,向陕西省高级人民法院提起上诉。

图1 “猴寿”案原被告作品对比图注:从以上的结构部位标示说明两者完全相同。

一审法院审理认为,判断李孝本的“太极猴寿”是否侵犯了任新昌“猴寿”的著作权,李孝本创作的“太极猴寿”虽然融入了个人思想、感情和选择,但与任新昌创作的“猴寿”比较,并没有脱离原作的形式,因此是对原作的复制,不能成为著作权法意义上具有独创性的作品,依法不应享有著作权。二审法院认为,原审查明事实基本属实。但李孝本的“太极猴寿”在猴头、猴身、猴尾的造型、姿态、可视性、视觉美感性等表现形式上与任新昌的“猴寿”存在不同之处,如任新昌的猴尾呈顺时针半圆形,而李孝本的猴尾先呈顺时针半圆形后以回转一勾收笔。因此,李孝本的作品表现形式已经具有了著作权意义上的独创性,包含了李孝本的智力活动,应当认定“太极猴寿”具有独立的著作权。被告作品并不侵犯原告作品的著作权。可以看出,两法院说理的焦点在于该案被告作品是否同原告作品构成实质性相似。不同之处在于,一审法院基于两造作品整体构架的近似认为两造构成实质性相似,而二审法院基于两造作品各个细节的不同否定两造作品构成实质性相似。从实质性相似的分析路径来看,前者采取的是整体概念和感觉原则,而后者则采取的是约减主义。采取两种不同路径所得出的结论也大相径庭。

二、约减主义与整体概念和感觉原则的实践发展

(一)约减主义

约减主义可以追溯到汉德法官的抽象测试法:对于任何作品尤其是戏剧作品来说,当越来越多的特定情节被剥离后,会产生越来越具有普遍性的模式。在一系列剥离的过程中有这样一点,经过这样一个临界点,版权保护将消失。否则,剧作家将会阻止他人对思想的使用。②从汉德法官有关抽象测试法的经典表述中,我们可以发现约减主义的因子:在对两造作品进行比较时,应当进行抽象和剥离,形成不同的抽象层次,将构成思想的普遍性模式剔除,仅就剩下的受保护因素进行比对,如果构成实质性相似,则侵权成立;反之,如果只是较高抽象层次的思想具有相似性,侵权主张不成立。不仅抽象测试法,模式测试法、抽象-过滤-对比测试法、连续过滤测试法等都表现出约减主义的倾向。采用约减主义的案例通常涉及文字作品,不过,在视觉艺术作品之中,也有这方面的案例。③④

(二)整体概念和感觉原则

1、普通观众测试法

在Arnstein案⑤的判决中,整体概念和感觉原则初见端倪。在该案中,实质性相似测试被分为两个问题:(1)是否有复制;(2)是否有盗用⑥。复制测试由专家在“解构”和“分析”的基础上进行。就盗用的测试,法院提出所谓“观众测试法”,即盗用是由“普通的外行人”基于整个作品的印象来决定的。整个作品包括受保护的要素和不受保护的要素,因此观众测试法是以作品整体为基础进行的。在观众测试法中,专家证言、详细分析或仔细解构是不合适的。

2、整体概念和感觉测试法

整体概念和感觉原则在第九巡回上诉法院的Roth案⑦中被详细阐述:尽管贺年卡中的文本材料本身因为处于公共领域而不受版权法保护,对此问题的适当分析需要考量每张卡片的所有要素,包括文本、文本的安排、图片及文本和图片之间的联系,这些要素都应当作为“整体”来考虑。作为整体考虑,原告的每一张卡片都代表了原告的表达,被告复制了原告卡片的“整体概念和感觉”,两造作品所传达的特殊感受是相同的。

3、外部/内部测试法

Sid & Marty Krofft案⑧发展出了“外部测试法”和“内部测试法”。类似于上述Arnstein案中的“复制测试”和“盗用测试”,法院用了“两步测试法”来分析两部作品之间是否存在实质性相似,其中在内部测试法中,采取了整体概念和感觉的分析路径。(1)第一步称之为“外部测试法”,用来确定两部作品是否具有相同的思想,通过列举和分析两部作品的特定特征来进行,这一步测试需要详细分析,解构和专家证言在这一步是适当的。(2)第二步称之为“内部测试法”,用来确定在第一步确定的思想上的相似性是否足以导致表达的实质性相似。这一点由“普通的通情达理的人”的反应来决定,这一步不需要解构或者专家分析。在本案中,被告已经承认从原告处获得思想,因此,外部测试法不必要进行,法院直接进行了内部测试。因为解构是不合适的,法院对两部作品的主观性质进行了比较,认为被告不适当地复制了原告作品的“整体概念和感觉”,从而构成侵权。

三、约减主义与整体概念和感觉原则的适用范围

探讨约减主义与整体概念和感觉原则的适用范围意义重大:前者有“限制”版权保护范围的倾向,而后者有“扩张”版权保护范围的偏好,如果两者都适用在适宜的场合,可以较好地实现版权法的目的,否则可能阻碍该目的的实现。

(一)司法实践中两种路径的适用范围

从司法实践的经验来看,法院一般将约减主义适用在文字作品之中,而整体概念和感觉原则通常适用在视觉艺术作品之上。Nichols案所发展出来的“抽象测试法”就是约减主义适用于文字作品的典型表现。而适用整体概念和感觉原则的作品一般都带有视觉因素。例如,Reyher案⑨涉及电视节目侵权。在该案中,法院认为两部作品在整体感觉上不同,侵权并不存在。Atari 案⑩涉及游戏侵权。该案法院认为被告的游戏窃取了原告游戏的整体概念和感觉,因此两者之间存在实质性相似。Warner Brothers案涉及角色侵权。法院认为在确定一个角色是否侵犯其他角色的版权的时候,要对角色的整体特征进行考虑,焦点是被诉侵权的角色在何种程度上窃取了受版权保护的角色的整体概念和感觉。上述适用整体概念与感觉原则的案例中涉及到的作品分别是电视节目、游戏、角色,三者的共同点是都带有“视觉”因素。司法实践的经验是否表明在视觉艺术作品中适宜于适用整体概念和感觉原则,这虽然还有待进一步观察,但至少透露出一些有益的暗示。

(二)学界对两种路径适用范围的探讨

1、简单作品与复杂作品

有学者从作品的简单或复杂的分野出发来界定该两项原则的适用范围。例如,版权法儒尼默教授认为,整体概念与感觉原则适合于简单作品,这种作品只需要高度本质化和内在化的评价。确实,在相对简单的作品的侵权判定中,有时确实无须太多分析与解构。但简单作品与复杂作品之间的划分不易,也没有明确的标准,参考意义不大。

2、表达的惟一性或有限性

有学者从合并原则与情景原则的可适用性出发,来探讨该两项原则的适用范围:其认为,就视觉作品而言,合并原则和情景原则并不适用;在这一领域,应当运用整体概念和感觉原则来判断涉嫌侵权作品和被侵权作品之间是否相似。[2]P779-855此路径有一定道理:合并理论和情景原则是限制版权保护范围的两大原则,如果特定作品易于适用合并理论与情景原则,表明在该特定作品中,存在较多的可能属于公共领域的要素,如果不将这些要素剔除,就包含公共领域要素的作品整体进行比较以确定是否存在版权侵权,可能将处于公共领域的东西变为私有,不适当地扩大版权保护范围,所以适宜适用约减主义的方式进行作品之间是否具有实质性相似的判定,首先将处于公共领域的要素从作品中剥离出来,比较剩下的受保护的要素,适当“限缩”版权保护范围。

3、作品的不同性质

有学者从作品性质出发来探讨两项原则的适用范围。[3]P913-925其认为,在决定更为抽象的视觉艺术作品是否侵权的时候,整体概念和感觉的路径有意义。在这些案件中,更多表达方式存在,在两造作品“整体印象”相似的基础之上确定版权侵权的存在符合著作权法的立法目的。与之相对的是,事实性文字作品由于同客观事实之间具有各种联系,对其版权保护范围的不当划定有可能保护到不应受版权保护的客观事实,因此,对该类作品中构成要素进行解构,剔除不受版权保护的要素,来考察作品剩下的可版权性要素是否受版权保护是有必要的。即便是虚构文字作品来说,整体概念和感觉原则的适用也有问题,因为整个作品的一般情节或中心思想属于公共领域,如同事实性文字作品,基于整体路径而进行的实质性相似的分析可能将应处于公有领域的部分纳为私有。另外,整体概念和感觉原则不能够解决部分文字相似的问题。尽管只有一小部分的文字相似,但如果这一小部分可能在“质”上具有重要性,也可能构成版权侵权。这一在质上具备重要性的小部分尽管可能导致侵权,但如果包含在一部作品之中可能并不会改变该作品的整体概念和感觉,所以,在这种情形之下,利用整体概念与感觉的路径来分析两造作品是否构成实质性相似,也有可能不能够妥善全面保护原创者的合法版权利益。总之,对非虚构作品来说,解构应当彻底进行,只保护作品中的原创性要素,避免对这些作品赋予过宽的版权保护而从公共领域拿走过多的东西;对虚构文字作品来讲,也应当适用约减主义,如同抽象测试法,将作品中诸如主题、体裁等不具有可版权性的要素剥离出去;对音乐作品、非自然主义的视觉艺术作品而言,应当用更接近整体概念和感觉原则的路径来对原被告作品是否构成版权侵权关系进行判断,因为,这类作品表达方式的可选择范围更为广泛,即使这些作品很相似,相似的原因通常并非缺乏表达方式的选择,而是版权侵权的结果。

(三)从作品性质出发区分两种路径的适用范围具有理论魅力

从作品性质来看,有些作品本来就是表现为不同层次,适合分析与解构,比如文字作品:一部小说可以分析出主题、情节、人物、线索、次序、背景等;而有些作品创作出来后,似乎只能从整体上进行欣赏,进行分析和解构不合适,比如视觉艺术作品:我们欣赏一幅画,却不能做出如小说一样的分析与解构,往往只能从整体上说这幅画非常美和传神,或者这幅画将我们带入某种意境。对前者而言,适合运用约减主义的方法对其进行分析解构;对后者来说,则适合运用整体概念和感觉原则进行评价。需要说明的是,整体概念与感觉方面的近似可能是由不同的因素所引起,有的是由于思想的相近或受合并原则限制的表达的相近所引起的(参见下文对“猴寿”案的分析),有的则是由可版权性的表达所引起的,因此,上述两种实质性相似的分析路径也并非完全相斥。

四、约减主义与整体概念和感觉原则的结合适用及其顺位

诚然,在适合与不适合分析解构的作品之间似乎存在中间领域,例如音乐作品。对音乐作品之间是否存在实质性相似进行判定时,也有两派观点。

一是整体概念和感觉说。与视觉艺术作品类似的是,有观点认为音乐作品之间实质性相似的判定也应当从整体上进行判定,对音乐作品进行解构来确定侵权是否存在可能是容易使人产生误解的。[4]P148尽管外部测试法似乎表明在两部作品之间存在诸多相似之处,该两部作品可能“听起来并不相似”(即整体概念和感觉并不相似)。如果该两部作品听起来不相似,让被告负担侵权责任是不合理的。[3]P913-926需要注意的是,整体路径分析尚须区分专家视角的整体路径和普通观众视角的整体路径。采纳“普通观众标准”的整体路径对音乐作品并不合适。普通人的听觉感受并不发达,对大多数普通人而言,有见地地比较两部音乐作品是困难的。另外,音乐乐谱的视觉比较也将可能不充分,因为只有专家而不是普通观众通过阅读乐谱才能够“听见”一部音乐作品。与之相近的是,美术作品这种较为专业的视觉艺术作品实质性相似的分析也应从专家的视角出发进行,但不是专家的解构,而是专家从整体概念与感觉出发进行分析与评判。同时,也有观点认为音乐作品可以在分析和解构的基础上进行侵权判定,即音乐可以分解为风格、和声、旋律和节奏。

音乐作品可以分为带词与不带词的两类,带词的音乐作品中的词属于文字作品,对有关词之间是否构成版权侵权的判断应该依据文字作品之间是否构成实质性相似的标准进行,故而,在音乐作品中,从版权侵权判定的角度入手,评判的难点在于其中的乐曲之间的比对。通常而言,乐曲是由节奏、旋律与和声三要素构成。节奏表现为律动,为音乐的时间形式;旋律是特定音调有组织的进行,为音乐的首要要素;和声为两个或两个以上的乐音同响,通常是指西方音乐的和弦体系。旋律是乐曲原创性的主要来源;节奏本身的排列组合有限(可能因受合并原则限制而不受版权法保护),通常不认为其可能具有原创性而受版权法保护;和声具有依附性,通常难以单独存在。[5]P207乐曲通常是通过乐谱进行表现。

从以上对音乐作品中乐曲的界定可以看出,音乐作品似乎可以在进行解构的基础之上展开侵权判定。实践中通常也有被告乐曲同原告乐曲之间“6小节”相同或“8小节”相同即可判定两造作品之间存在版权侵权关系的做法。[6]P23作品是一系列符号的排列组合,音乐作品也是如此,只不过各种不同作品的意义符号并不相同而已,音乐作品的意义符号是节奏、旋律与和声等。尽管如上所述,旋律是音乐作品的核心,节奏与和声通常不能单独构成音乐作品中的原创性要素,但是,音乐作品是节奏、旋律与和声(如果有的话)所构成的有机整体,在这个有机整体中,更改其中任一要素达到一定程度都可能创作出新作品(该新作品可能构成原作的演绎作品),例如,同样顺序的音符,但节奏的改变会创作出不同的新的音乐作品。[7]P81-133因此,在音乐作品实质性形似的评判中,通过比较找出两造作品之间相同或相近的音符是基础,但不仅如此,还应该考察音乐作品的节奏与和声,将音乐作品的有机组成部分结合起来对音乐作品之间是否构成实质性相似进行综合评判,才能够得出较为合理的结论。另外,即使不考虑节奏与和声的因素,仅依据两造作品之间的有何种程度的音符近似来对其间是否构成侵权进行判定也违背了作品侵权判定的一个基本原则:如果两造作品的近似的音符在原被告作品中都微不足道,这种近似并不会导致两造作品之间构成侵权关系,即使这种近似的量达到了上述实践中或理论界的“6小节”或“8小节”的标准。

然而,会不会出现两造音乐作品之间的创作要素及其排列组合近似但其间“听起来”并不相同或相近的情况出现?确实存在这种情况:即使两造作品每个音符都相同,但也可能“听起来”并不一样;另外,即使两部音乐作品并非每个音符都相同,但却有可能“听起来”一样。[7]P81-132于是,仅依靠“分析与解构”(约减主义)在对音乐作品的构成要素进行分析的基础之上进行音乐作品之间是否构成实质性相似的判定并不能够反映音乐作品的特质。不同于文字作品的是,虽然乐谱的构成也是文字符号,但是,音乐作品的本质是通过这些要素的排列组合所带来的音效,[7]P81-135是一种听觉艺术。故而,对音乐作品之间是否构成实质性相似的判定,虽然“分析与解构”能够发挥一定的作用,起到辅助判断的功能,然而,最终的衡量标准应该是两造音乐作品“听起来”是否一样。所以,就音乐作品而言,约减主义相对于整体概念与感觉原则,在音乐作品之间是否构成实质性相似的判定中,应该处于第二顺位。以整体概念与感觉原则作为音乐作品之间是否构成实质性相似的根本判断标准,不仅尊重过了音乐作品的本质,而且为后人创作留下了广泛的创作空间,符合市场经济的基本规律。具体而言,音乐作品构成要素及其排列组合的微小变动有可能带来音效的大不同,如果按照约减主义,两造作品之间定会构成实质性相似,因为在创作要素及其排列组合上两造作品之间存在实质性相似(因为后来作品对原作的变动仅仅是“小变动”),然而,如果据此就可以判定两造作品之间构成版权侵权关系,并不符合合理的创作实践,会压缩音乐作品创作的空间,不利于文艺的发展与著作权法立法目的的实现。另外,如果两造音乐作品的音效并不相同,即使其构成要素存在实质性相似,后来者的音乐作品也不会给在先音乐作品带来市场替代的效果,并不会损害原告音乐作品的商业利益,从这个角度讲,也不应该对被告对原告作品的创作要素进行较小改动但带来不同音效的这种创作行为进行限制。[8]P277-305

同样的情形,不同类型的受众“听起来”有可能有不同的效果。具体而言,如果被告作品相对于原告作品的变动较小,普通观众很有可能听不出来这种区别,然而,专家却可能听出来。于是,在两造音乐作品之间是否构成整体概念与感觉的相同或相近的判定上,以何种类型的受众作为评判主体会带来不同的判决结果。关于此问题,基本上有两派观点:有的倾向于采取普通观众标准,[7]P81-134有的倾向于采取专家观点。[9]P483-515相对于音乐专家来说,普通观众并未受过专业训练,如果依据普通观众的视角来评判音乐作品之间是否存在实质性相似,极有可能出现下列情况:即使被告作品相对于原告作品而言,在构成要素上做出了极大改动,但普通观众听不出来这些区别;被告音乐作品同原告音乐作品的音效近似并非由于原告应受版权保护的表达所引起,而是由不受版权保护的思想或者处于公有领域的要素所引起,[8]P277-303但普通观众并不能够辨识这些不同的要素而做区别对待。因此,仅依据普通观众有关音乐作品所带来的整体概念与感觉的评判来判定涉案音乐作品之间是否构成实质性相似并不可取。在音乐作品之间是否具备实质性相似的判定中,可行的做法是结合普通观众与专家判断以得出较为合理的结论。第一步,采取普通观众测试法,如果就两造音乐作品,普通观众“听起来”并不实质性相似,通常可以做出两造作品不构成版权侵权关系的结论;反之,如果普通观众“听起来”实质性相似,则不能够断然认为被告作品构成对原告作品的版权侵权,因为这些“听起来”的相似很可能是由不受版权保护的要素引起的,此时需要进入第二步;在第二步中,专家需要通过对音乐作品的分析,考察上述近似的起因,如果起因是应受版权保护的表达引起,则构成版权侵权,反之则不构成侵权。值得注意的是,在音乐作品之间是否构成实质性相似的判定中,也采取了上述美术作品侵权判定中的三步测试法,在最后一步中,似乎有回到了约减主义,而上文却谓约减主义不适合于音乐作品实质性相似的判定,乃是因为音乐作品是“听”的艺术,仅依据音乐作品构成要素之间是否构成实质性相似来判定音乐作品之间是否构成侵权,有可能违背音乐创作的惯常实践做法,故约减主义仅能够起到辅助作用,要以整体概念与感觉原则为根本。然而,仅依靠两造音乐作品之间“听起来像”就做出侵权构成的结论也不合适,因为上述“像”可能是由不具有可版权性的要素所引起,所以,需要进一步依据专家的视角考察一下引起上述“像”的原因,以免不适当扩大原告音乐作品的版权保护范围从而阻碍后来者本应属于自由范畴的创作空间。

综上,对音乐作品进行分解对认识该作品确实有帮助;但同时确实有风格、和声、旋律和节奏都相似,但从整体上考察,最终的音乐作品给人们带来的感觉就是不一样的情形存在。如果对音乐作品采取类似于汇编作品的保护思路进行分析,尽管两部作品在风格、和声、旋律和节奏方面都相似,但给人带来的整体印象和感受是不同的,该情形的原因可能是后来创作者对已经存在的这些音乐要素进行了富有个性的重新“排列组合”,达到一种原创性的效果。在这种情形中,后来作品对原作品就没有形成市场上的替代关系,赋予第二部作品以版权保护不会对原作品产生经济上的不良影响。可见,如果将约减主义与整体概念和感觉原则结合起来未尝不是一种有益的尝试。

另外,需要注意在将约减主义与整体概念和感觉原则结合起来适用时,不同的适用顺位也会带来不同效果。也即先对原告作品进行分析解构,抽象和剥离出不受保护的要素,将剩下的受保护的部分同被告作品进行比较;还是先对两部作品进行比较,找出相同或相似的要素,再对原告作品进行分析解构,看这些相似的要素是否属于原告作品中受保护的要素,进而确定侵权与否,两者会产生不同效果。我们认为应当采取后一种分析顺序,因为前一种分析顺序可能忽视版权保护的一些原则,比如汇编原则。在汇编作品的场合,虽然构成汇编作品的各个要素都不受版权保护,但是汇编者对这些要素的“选择、协调或编排”可能具有原创性,从而使汇编作品获得受保护的资格。如果先剔除原告作品不受保护的要素,可能会忽视原告对不具有可版权性的要素所做的原创性的“选择、协调与编排”,从而对原告作品保护不力。[10]P479-492有案例就采取了在过滤掉不受保护的要素之前将作品作为整体进行比较的分析路径。这种适用法律的方法注意到了不受保护要素的“选择、协调或编排”可能具备原创性的情形,更加精确地保护了作品中应受保护的要素,在汇编作品,这种方法尤其合适。[10]P479-492这种路径在总体上适合依据整体概念与感觉原则进行实质性相似判定的作品类型,极有可能成为一种较合理的版权侵权判定路径。

五、约减主义与整体概念和感觉原则的适用效果

约减主义和整体概念和感觉原则两者的不当适用可能会产生违背版权法目的的效果:约减主义可能导致版权保护“力度不够”,不能够对作者的创作产生足够激励;而整体概念和感觉原则则可能导致版权保护“范围过宽”,而对潜在创作者的创作行为造成了阻碍。例如,帕翠教授对Altai的抽象-过滤-对比三步测试法(采取约减主义的路径)批判道:法院误将为戏剧作品的侵权测试法作为计算机程序的可版权性测试法来进行使用,此三步测试法更像“水的净化过程”而不像是“版权侵权分析”,结果是整体计算程序“小于”部分之和。[11]P224言外之意,运用该测试法,软件版权保护范围被不适当地缩小了。又如,有学者对上述Roth案和Krofft案的判决评论道,两案所采取的整体感念和感觉原则表明作品创造的“感受”都构成受保护的表达,如果版权诉求可以在如此高的抽象层次进行,实际上任何相似都可以支持侵权主张的成立。[12]P393-411言外之意,整体概念和感觉原则导致不适当地扩大了版权保护范围。例如,对上述“猴寿”案而言,一审法院从整体概念和感觉的角度对两造作品是否构成实质性相似进行分析,极有可能将思想层面的相似确定为作品之间构成实质性相似的基础。

约减主义的理论基础在于“思想表达两分原则”,该原则之所以在侵权判定的时候要先对作品进行解构,剔除其中不受保护的要素,仅比较作品受保护的要素,是为了达到只保护思想的表达而不保护思想本身的效果。而整体概念和感觉原则的法理基础在于“不受版权保护的要素的原创性组合可以获得版权保护”[2]P779-857,即虽然特定作品的构成要素不受版权保护,但如果这些要素的组合具有独特性,该部作品可以获得版权保护。

约减主义对作品进行分析和解构,能够更深刻地认识作品,从理论上讲,更有利于对版权侵权与否的判断;整体侵权路径的吸引力也是明显的,适用该路径,审判者的任务被简化,因为他可以从“整体上”对作品进行检验,不经过过多分析,不需要仔细地、精确地区分事实和表达,就可以决定后来作者是否拿走了原作品的“心脏”。而且,整体路径使事实发现者可以回应“内心”有关某些不公平的事情发生了的感觉。[4]P133-141

版权保护只有平衡好各种利益关系,才能够真正实现版权法的立法目的。上述两种作品之间是否构成实质性相似的分析路径正是版权法的两个利益平衡的利器,但同时也是双刃剑。相较于约减主义,整体概念和感觉原则可能产生同言论自由的冲突。该原则本身比较抽象,有关此概念也没有达成共识,法院也没有对此进行界定,这种状况增加了版权法的不确定性,这种不确定性限制了人们的言论自由,因为社会公众不知道权利的边界在哪里。[12]P393-433因此,为了达到该原则的目的,使其既产生有效地激励创作的结果,又避免违宪的产生,应当增加该项原则适用的清晰度和确定性。为了预防违宪的发生,首先要把握好该项原则的适用范围,将其适用于适宜适用的作品之上;其次,要结合版权法的其他原理和原则,限制该原则适用时所可能产生的不良效果的发生。如上文所述,在同一案件中,两种不同分析路径也可能同时适用,但有先后顺序:先从整体概念与感觉的角度进行比较,找出相同或相近的要素,然后从约减主义的路径出发,分析上述相同或相近的要素是否构成应受版权保护的要素,在此分析过程中,不但要适用思想表达两分法,同时也应该考虑合并原则与情景原则的适用。综上,在分析“猴寿”案时应采取下列步骤:第一步,两造作品经过比较,发现在整体概念与感觉上确实有相近的嫌疑;第二步,经过分析发现,这些整体概念与感觉上的相近是由两个方面的因素所引起,一是思想,二是两造书法作品的整体架构;第三步,虽然两造作品的思想确实相同,即“用猴子的形象来书写‘寿’字”,然而思想的相同或相近并不能够导致版权侵权责任的发生;第四步,整体架构虽然是上述思想的表达,而这种表达具有有限性,即“用猴子的形象来书写的‘寿’字”必然既有寿字的原型,又有猴子的外形特征,所以,该表达受合并原则限制而不能够获得版权保护;第五步,尽管两造作品之间在整体概念与感觉上确实有相近的嫌疑,然而,通过上述分析发现,其并非由应受可版权性的表达所引起。相反,通过对两造作品的比较,除思想与整体架构相近之外,其他部分有很大差异,因此,尽管存在上述嫌疑,故两造作品之间并不构成实质性相似,不构成版权侵权的关系。

注释:

① “猴寿”案一审,西安市中级人民法院(2007)西民四初字第213号民事判决书(2008年1月7日),“猴寿”案二审,陕西省高级人民法院(2008)陕民三终字第16号民事判决书(2009年8月21日)。

② Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930).

③ Concrete Mach. Co. v. Classic Lawn Ornaments, 843 F.2d 600, 608-09 (1st Cir. 1988).

④ Cooling Systems & Flexibles, Inc. v. Stuart Radiator 777 F.2d 485 (9th Cir. 1985).

⑤ Arnstein v. Porter, 154 F.2d 464, 468 (2d Cir. 1946).

⑥ 盗用侵权本是美国法中的不正当竞争行为,采取整体概念与感觉原则的案例采纳这个概念是否意味着盗取他人作品的整体概念与感觉,即使不构成版权侵权,也有可能构成不正当竞争行为,值得探讨。例如,在涉案作品是儿童作品时,盗取原告作品的整体概念与感觉确实有替代原作品市场的效果。

⑦ Roth Greeting Cards v. United Card Co.429 F.2d 1106, 1110 (9th Cir. 1970).

⑧ Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald's Corp.562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977).

⑨ Reyher v. Children's Television Workshop533 F.2d 87 (2d Cir.), cert. denied, 429 U.S. 980 (1976).

⑩ Atari, Inc. v. North American Philips Consumer Electronics Corp.672 F.2d 607 (7th Cir.), cert. denied, 459 U.S. 880 (1982).

[1] Michelle Brownlee, Safeguarding Style. What Protection is Afforded to Visual Artists by the Copyright and Trademark Laws?[J]. Colum.L.Rev,1993,93.

[2] Michael D. Murray. Copyright, Originality and the End of the Scenes a Faire and Merger Doctrines for Visual Works[J]. Baylor L.Rev,2006,58.

[3] Sarah Brashears-Macatee. Total Concept and Feel or Dissection?: Approaches to the Misappropriation Test of Substantial Similarity[J]. Chi.-Kent.L.Rev,1993,68.

[4] Elliott M. Abramson. How Much Copying Under Copyright? Contradictions, Paradoxes, and Inconsistencies[J]. Temple L.Rev,1988,61.

[5] 罗明通.著作权法论(I)[M].北京:群彦图书股份有限公司经销,2005.

[6] 蒋凯.中国音乐著作权管理与诉讼[M].北京:知识产权出版社,2008.

[7] Jeffrey G. Sherman. Musical Copyright Infringement: The Requirement of Substantial Similarity[J]. Copyright L.Symp,1972,22.

[8] Stephanie J. Jones. Music Copyright in Theory and Practice: An Improved Approach for Determining Substantial Similarity[J]. Duq.L.Rev,1992-1993,31.

[9] Sergiu Gherman. Harmony and its Functionality: A Gloss on the Substantial Similarity Test in Music Copyrights[J]. Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.,2009,19.

[10] Hassan Ahmed. The Copyrightability of Computer Program Graphical User Interfaces[J]. Sw.U.L.Rev,2001,30.

[11] William F. Patry. Copyright Law & Practice[M].America: Greenwood Press,1994.

[12] Alfred C. Yen. A First Amendment Perspective on the Idea/Expression Dichotomy and Copyright in a Work's "Total Concept and Feel"[J]. Emory L.J.1989,38.

(责任编辑:孙培福)

On the Approaches of Judgment of Substantial Similarity of Works and Copyright Infringement——Reductionism Principle of Total Concept and Feel

LuHai-jun

(Law School of University of International Business and Economics, Beijing 100029)

Reductionism and principle of total concept and feel are the two approaches to judge substantial similarity and copyright infringement. The former argues that we should analyze and dissect the works when we define the scope of the subject matter of copyright which is usually applied in literary works. The latter argues that the works should be estimate in their entireties which is usually applied in visual art works and music works. The different scope of protection will be defined by the two ways. For limit the latter within the proper scope, in the case of visual artistic works and music works, albeit the plaintiff argues that the two works are similar in the sense of total concept and feel, the causes which result in the similarity should be examined to guarantee that the causing elements are copyrightable.

substantial similarity;copyright infringement; reductionism; principle of total concept and feel

1002—6274(2015)01—138—08

对外经济贸易大学学科建设专项经费资助(项目编号:XK2014406)、2013年度北京市哲学社会科学规划项目“北京市文化创意产业保护的立法研究”(项目编号:13FXC037)、北京高等学校“青年英才计划(2013)”(项目编号:YETP0919)的阶段性成果。

卢海君(1980-),男 ,湖北枣阳人,法学博士,对外经济贸易大学法学院副教授,研究方向为知识产权法。

DF523.1 < class="emphasis_bold">【文献标识码】A

A