从真实与虚构看文人传记片的拍摄策略

2015-04-30李文瑞李光龙

李文瑞++李光龙

摘 要:电影《萧红》建立在东北女作家萧红真人真事的基础上,承袭了近代文人传记片中女性影像的身体叙述和社会文人的身份诠释,坚持传记片“真实反映传主人生”的历史品格。同时,编导结合时代氛围和大众期待对影片进行艺术加工与虚构,以情感和政治为线索,重现萧红命途多舛的一生。在电影产业日益发展的今天,电影《萧红》的成败对于文人传记片的创作具有深刻的启示作用和借鉴意义。

关键词:《萧红》 文人传记片 拍摄策略

一、前言

人物传记片是电影家族中占有特殊地位的电影类型,在中国电影发展史上独具价值。新中国成立后,“文艺为政治服务”的方针全面进入文艺创作与理论界,成为了中国电影的特色,并且始终贯穿于中国电影发展[1]。新时期的传记片创作偏重经典文本的宣教叙事和“主旋律”战略,传主多为于党、于国、于民的贡献者。新世纪阶段的传记片创作开始追求人文内涵,但仍是当下宣扬各地各行英模的重要样式[2]。纵观中国传记片发展,新中国传记片偏重以宣教作用压倒纪念为主的创作目的,政治教化色彩浓厚,文人传记屈指可数。

萧红是东北作家群中占有重要地位的女性作家,2013年,霍建起执导的电影《萧红》在115分钟的时间内,以双线交叉的叙事模式,表现萧红曲折的情感经历和坚韧的一生,一定程度上达到了艺术虚构与历史真实的统一。影片上映后,引发了众多萧红研究学者的强烈不满。[3]笔者结合传主所处的时代氛围,试图以真实与虚构为切入点,通过对电影《萧红》女性影像的身体记忆和作家身份的诠释性探索,并结合萧红的情感经历和当时的政治氛围,对中国文人传记片,尤其是女性文人传记片的拍摄策略做一探讨。

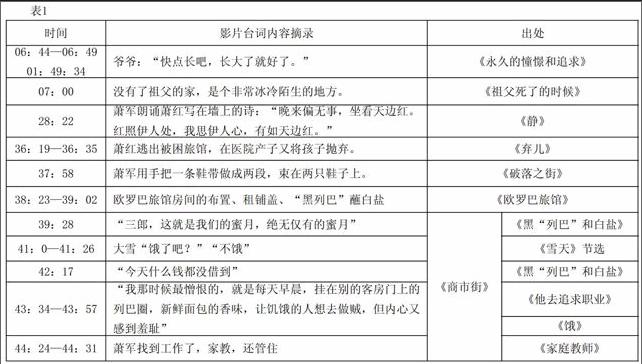

二、情欲困境的表达

影片《萧红》以1941年香港病重时期的萧红为视角,追溯了自1929年以来萧红人生中的主要事件。其事实依据主要源于萧红的自传、他传以及萧红亲友的回忆性文章,在还原萧红生平事迹、重现时代氛围上具有一定的历史真实性。据笔者不完全统计,《萧红》中共有61处已找明出处,其中出自萧红自传性文章共23处(表1)、他人作传25处、回忆性文章14处。

影片对萧红情感经历的还原多数是从萧红自传性文章中截取一部分直接进行拍摄,这一做法一方面提高了影片反映传主人生的真实度,另一方面由于文字传记与电影传记之间的本质差异,使影片中直接引用的内容显得突兀且不知所云。萧红在散文《黑“列巴”和白盐》中提到了“新婚”一事,之后自然而然引出了“度蜜月”的话题。而影片《萧红》在39:28表现“度蜜月”这个话题时,将这一情节夹在“租铺盖”和“找工作”之间,前后衔接突兀,并未表现出二萧在当时艰苦环境中享受贫困的契诃夫式的幽默精神和“不悲观,不愁苦,不怨天尤人”(44:36)的人生态度。

影片在表达萧红爱情时,避重就轻,过度叙述“情爱”细节以及略显“猥琐”的情节组织,如出现在影片22:45骆宾基为萧红做那“不是自己可以做的事”,46:33二萧雪地激情以及1:23:06三人同床等情节,是对中国现代文学史上对人性与社会有深刻体悟的作家生命的误读,文学气息所剩无几。由此可以看出,电影《萧红》对于原著材料的选择、剪辑和改编表现出编剧过多的主观臆断、干预和解释,而编剧本人又无法完全领悟萧红的生命能量和人格气度,所以我们看到的传记电影《萧红》几乎把全部精力集中于传主的情感波折,甚至可以说是一部主题为“萧红和她的男人们”的爱情片,映照了电影上映前“才女点燃六个男人的激情”的宣传语。其实,一部传记片重点表现传主的爱情也未尝不可,但是,影片没能理解萧红那种让“所有走近她的男人都会爱上她”的魅力以及萧红在爱情中全情投入渴望被爱的寂寞心情。感情对于萧红来说是引燃生命能量的一种方式——这跟她与写作的关系同质同构——只有了解了这一点,才能使电影塑造的形象更加真实,更贴近人物本身,也使电影讲述的故事不至落入一般爱情电影猎艳好奇的俗套。

电影《萧红》以1929年正陷入包办婚姻困境的萧红作为叙述起点,将萧红的身体出场置于强大的封建父权压迫的绝望境地。出走之后的萧红想要脱离男人,但经济上无法独立,身体上的病痛折磨使她又无法离开男人独立生活,于是陷入了“情欲的困境”。在父权压迫和情欲困境的表现方面,《萧红》承袭了近代文人传记片中女性影像的身体压抑叙事策略,如《情归陶然亭》,石评梅不愿将个人幸福置于他者的痛苦上,于是逐渐形成“独身素志”的感情压抑。《滚滚红尘》中,沈韶华的身体出场被置于幽禁封闭的阁楼,与外界青年的隔绝使她不仅受到了身体上的囚禁,也包括情欲的禁锢。影片将女性的身体出场设置在不同程度的压力困境下,继而以出走、独身素质以及自杀等情节作为铺垫,通过她们对父系秩序的坚决叛离,对传统价值观的坚决摒弃以及对自由的向往,表现出在腐朽顽固的封建制度下,女性激进的主体权力意识的复苏,以及在新兴现代文明与腐朽传统价值观的矛盾中自我意志的实现。

三、作家身份的诠释

近代文人传记片中,萧红、石评梅、张爱玲、杨之华等近代女性主体意识的复苏主要体现在她们以革命家、诗人、画家、作家等身份参与社会活动。社会身份的建立使女性不再蒙昧地依附于男性,真正开启女性主体身体与意志建构的历史。影片具体通过对传主的社会经历及其所获成就的表述,建构起一个区别于旧式女子作为男性依附体的全新自我。《滚滚红尘》中,为了强调韶华的感知能力和创作能力,影片以小说《白玉兰》为副线,既丰满了传主形象,又将作家身份与人物紧密结合。在《情归陶然亭》中虽未涉及石评梅的具体作品,但通过对“发文章,创办刊物,教文学”等事件的描写,表现了石评梅以“诗人”和“教师”的双重身份确立自我的社会价值。文人传记片在表达传主的社会身份和作品成就时,要讲究“适度”原则,不能为了表现传主的社会成就随意应用传主作品。

影片《萧红》中,萧红在离家出走之后,贫苦、寂寞、疾病的痛苦接踵而至。然而,挨饿也好,受冻也好,被抛弃也好,甚至经受两次生育痛苦却从未享受过做母亲的快乐也好,都没能让萧红感到挫败。相反,基于自身对屈辱和痛苦的底层体验以及作为母亲分娩之后的流产体验,萧红深知中国女性的苦难。这种苦难具体在萧红作品中表现为底层妇女的生育和死亡(《王阿嫂之死》),以及中国北方农村在男权文化的主导下,女性的艰苦命运(《生死场》)。萧红坚守个人写作,以反传统小说的写作要求揭露社会弱者的痛苦和不幸以及战争给普通个体带来的心理创伤,显示出敬重生命、重视生存困境、强调自为人生的生命哲学。然而,作为一部伟大作家的传记片,它没能充分地展现作家的作品。电影重点呈现了糅杂在萧红生平事迹中的散文以及通过男、女主人公表述的两首诗歌。且不论这些作品是否是萧红创作中的杰出代表,需要指出的是,电影仅仅把她的这些作品作为表现二萧情感纠葛的辅助工具,而那些隐藏在作品中的艺术诉求则成为她的爱情投射在创作上的附属品。萧红始终带着“觉醒的心”探寻自己的文学道路,她认为“有各式各样的作者,就有各式各样的小说”。而她的作品,正是她以自己全部的生命激情对倔强生命能量真实独特的表达。笔者认为这才是萧红生命里最辉煌最深刻的部分,而电影却没能很好地呈现出来。

四、时代背景的展示

萧红离家出走之后的生命始终连接了那个时代的一件大事:日本侵华战争。1931年到1941年,日本侵华战争的炮火始终出现在萧红生活中,通过卖报人吆喝、传主读报以及逃离哈尔滨等方式将恐怖紧张的时代氛围表达出来。作为一个有觉悟的知识女性,萧红以其“越轨的笔致”毅然走在了时代的前列。1933年,二萧进入了“牵牛坊”,经常参加左翼文化人的聚会,并且在抗日演出团体中担任演员,以实际行动支持抗日。这一时期的创作以二萧合著的小说散文集《跋涉》为主,因其揭露日伪统治下的社会黑暗以及歌颂人民抗争觉醒,遭到特务机关的迫害。萧红在这一阶段的散文表现出白色政治恐怖下知识分子心理的紧张感,如《决意》《册子》《剧团》……同年年底,萧红在鲁迅先生的帮助下,发表了《生死场》,并结识了茅盾、胡风等左翼作家。这一时期,政治因素与萧红的创作和生活密不可分,影片对此略有提及但并未作过多阐述。影片将萧红在哈尔滨的社会活动体现在:在“牵牛坊”听人朗诵《哈姆雷特》、出版《跋涉》等几件事以及“金剑啸被抓”“舒群已经去了青岛”等几句台词上,但对于“牵牛坊”的左翼倾向、《跋涉》出版遇到的波折、金剑啸被抓和舒群离去等事件的原因并未涉及。这样容易让不了解那段历史的观众产生误解和怀疑,情节前后衔接不当。

虽然萧红在创作中表现出左翼倾向,但是却从未加入过“左联”,其本身也绝非政治化作家。萧红在创作后期(1936年以后)放弃了先锋的政治写作,回归童年和故土,体现出浓厚的个人化、自我化倾向,代表作《呼兰河传》。在这一时期,萧红的创作逐渐偏离了左翼文学的政治化轨道,影片在体现政治因素的时候就没必要详细解释和突出烘托了,仅凭背景音乐、炮弹轰炸的场景以及“整个香港都空了”等台词来表现已足够。

文人传记片的拍摄与时代背景是密不可分的。在电影的改编和拍摄中,政治因素的成分由传主参与政治的程度决定。在《滚滚红尘》中,由于男主人公本身的“汉奸”身份,影片需要在宏大的政治背景中塑造人物,其政治因素所占影片比例相对较大。电影《弗里达》通过墙壁上的列宁像以及私藏苏联的政治人物托洛茨基等事件表现政治背景。但由于弗里达的政治倾向受里维拉的影响,其本身没有特别强烈的政治热情,故政治因素在该影片中所占成分并不大。在电影《萧红》中,政治因素的影响在萧红创作前后期有较大差异,影片对政治背景的详略设置应以萧红对政治的关注度为主。在文人传记片中,应该体现出政治为传主服务的原则,政治背景的构筑都应围绕还原传主、再构传主精神的拍摄主题。

五、结语

真实与虚构是文人传记片拍摄中最难权衡的两个重要方面。过分追求真实容易陷入纪录片的范畴;夸张的虚构又与故事片并无二异,这种做法既是对传主的不尊重,也是对观众的欺骗,更是对编导艺术的误读。如2014年10月上映的由许鞍华执导的《黄金时代》采用了友人回忆讲述的拍摄方式。虽然大大提高了影片的真实性,但由于讲述者(包括晚年的二萧)众多,且出场杂乱,使影片的叙事情节趋向片段化、零碎化。因此,在编导与传主之间建立一种约定俗成的制约关系尤为重要。在电影创作时期,编导们一旦决定选用某一真实人物作为他们的拍摄对象,他们与传主之间也就形成了必须真实反映传主一生的“合同”关系。在“合同”中,创作者所要承担的不仅是对传主人生的再现,更主要的是对传主人物气质的赋予。

电影对于传主的分析表现或解释,无论是思辨科学性的还是叙述性的,都是对于传主预先已被叙述了的事件的分析和解释。所以,任何历史事件一旦成为叙述对象并通过电影语言表达出来,就不可能还原其“本真”。在一部文人传记片的创作中,编导们为了自己的“艺术目的”必然会在叙事时“变化”甚至“美化”传主,由于受到“合同”的限制,使他们在“美化”过程中,不能脱离对传主创作的真实表现,其生活与情感之间的种种因素,都是为了还原传主人生,诠解传主意志而做的铺垫。电影情节是重要的,但文人传记片的拍摄不能过分注重情节,不能为了取得商业利润简化传主的文学创作和艺术成就,这种叙述方式看似追求传主的真实性,但泛情化的叙事实则破坏了编导与传主之间的“合同”关系,创作的影片只是流于表面上、身体上的痛苦与爱情生活中的不幸遭遇,并未表现出传主更为深沉悠远的思想境界,其所塑造的人物也随之显得单薄、苍白、俗套化。编导与传主的“合同”关系要求编导遵循适度原则,合理把握传主的生平历程、情感经历、现实成就等方面的内容,要求结合时代背景和当前的大众期待,以真诚的态度对待作品和人物。与此同时,观众与编导之间也存在着一种“合同”关系,这就要求,观众在观看电影时,没有必要动辄如专家学者般严谨的态度去“较真”。如观看电影《萧红》时,我们欣赏的是霍建起眼中的萧红,并不是萧红本人。就像电影中出现的王进喜,即使我们承认他已经非常接近生活中的铁人,但那也只能是尹力眼中的铁人,而不是铁人本身。换句话说,面对电影《萧红》,我们应该思考霍建起为什么要这样叙述,而不是求全责备地反对电影本身。

注释:

[1]陈犀禾,吴小丽编著:《影视批评:理论和实践》,上海大学出版社,2003年版,第35页。

[2]吴凑春:《论新中国传记片的创作1949-2010》,上海:复旦大学,2011年,第81-115页。

[3]http://www.m1905.com/news/20130313/627864_2.shtml.http://www.financialnews.com.cn/wh_138/ly/201304/t20130419_31114.html《<萧红>上演两周票房寥寥——传记片该如何演绎传奇人生》,新华日报,2013年3月21日,第B05版。

参考文献:

[1]孙宜君.影视艺术鉴赏学[M].北京:中国广播电视出版社,2002.

[2]杨少平.影视艺术鉴赏与实践[M].浙江大学出版社,2006.

[3]陈旭光.当代中国影视文化研究[M].北京大学出版社,2004.

[4]季红真.萧红全传[M].北京:现代出版社,2012.

[5]葛浩文.萧红传[M].上海:复旦大学出版社,2011.

[6]林贤治.萧红十年集(上、下)[M].北京:人民文学出版社,2009.

[7]吴贻弓,李亦中.影视艺术鉴赏[M].北京大学出版社,2004.

[8]勒热讷.自传契约[M].北京:三联书店,2001.

[9]仲呈祥.大学影视[M].武昌:武汉大学出版社,2002.

[10]冯果.当代中国电影的艺术困境[M].上海文化出版社,2007.

[11]张丹.想像的共同体:1990年代以来两岸电影的近代中国女性记忆[D].南京艺术学院,2013.

[12]莫尼克·卡尔科-马赛尔,让那-玛丽·克莱尔.电影与文学改编[M].北京:文化艺术出版社,2005.

(李文瑞,李光龙 宁波大学科学技术学院 315212)